No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

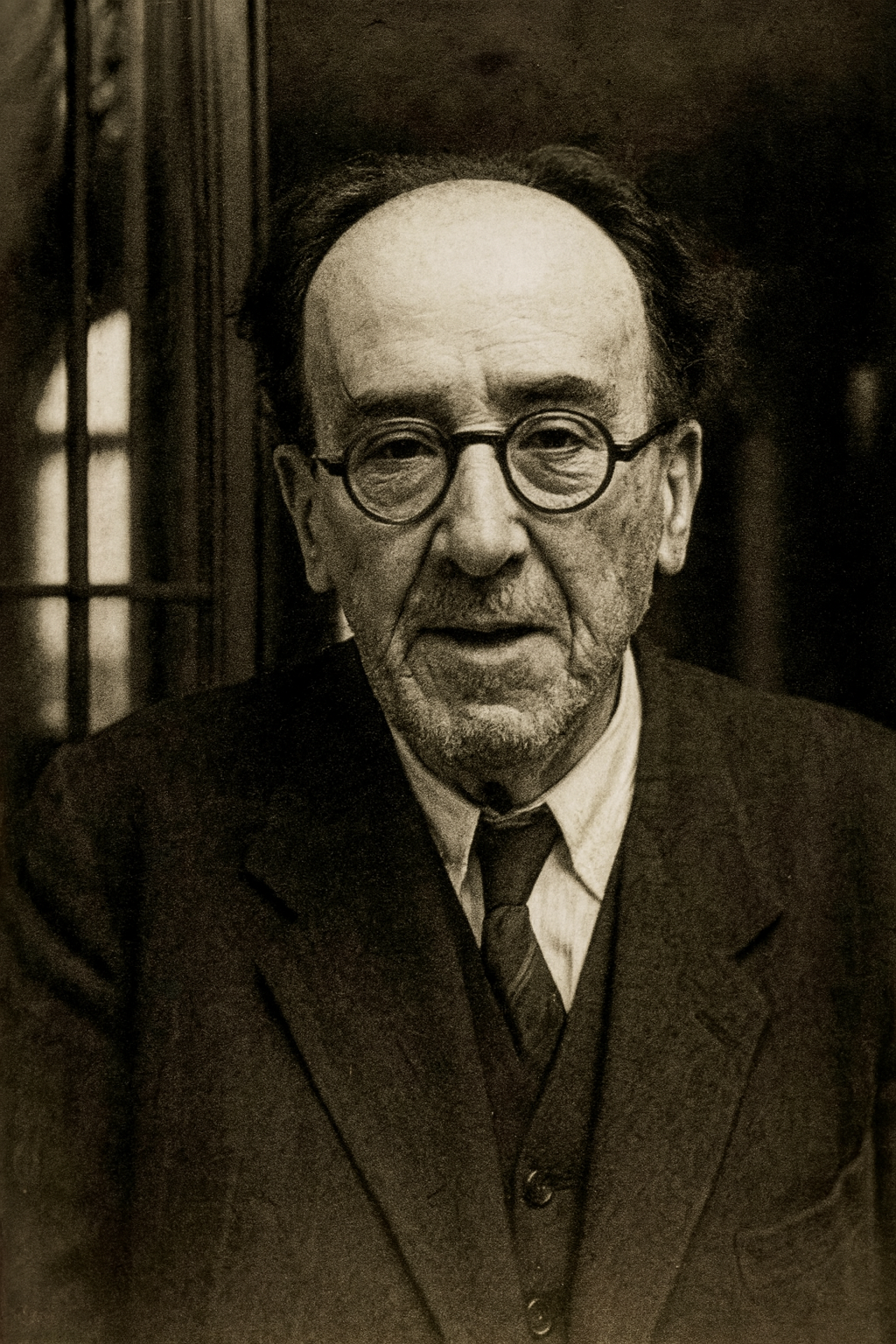

Valencia, 1 de mayo de 1937: Machado, un poeta en guerra

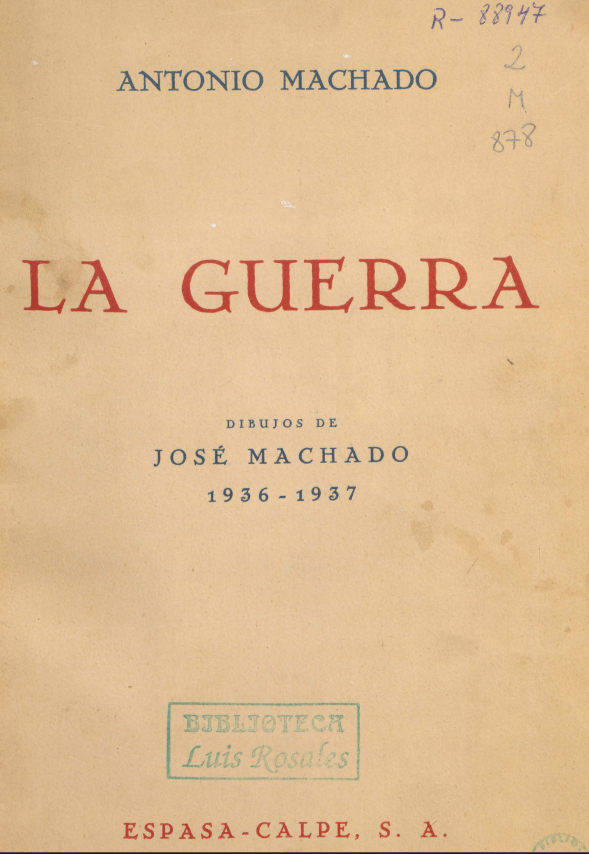

Antonio Machado — “Discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas” (1 de mayo de 1937)

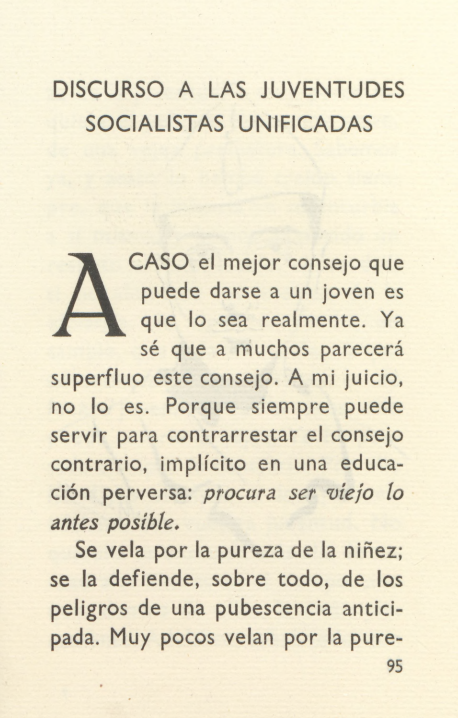

Acaso el mejor consejo que puede darse a un joven es que lo sea realmente. Ya sé que a muchos parecerá superfluo este consejo. A mi juicio, no lo es, porque siempre puede servir para contrarrestar el consejo contrario, implícito en una educación perversa: procura ser viejo lo antes posible.

Se vela por la pureza de la niñez; se la defiende, sobre todo, de los peligros de una pubescencia anticipada. Muy pocos velan por la pureza de la juventud; a muy pocos inquieta el peligro, no menos grave, de una vejez prematura. Sabemos ya —y acaso lo hemos creído siempre— que la infancia no se enturbia a sí misma, y hemos adquirido un respeto al niño, loable, en verdad, si no alcanzase los linderos de la idolatría. Se sigue creyendo, en cambio, que toda la turbulencia que advertimos en los jóvenes es de fuente juvenil, y que al joven sólo puede curarle la vejez. Yo he pensado siempre lo contrario. Por ello he dicho siempre a los jóvenes: adelante con vuestra juventud. No que ella se extienda más allá de sus naturales límites en el tiempo, sino que, dentro de ellos, la viváis plenamente. Adelante, sobre todo, con vuestra faena juvenil: ella es absolutamente intransferible; nadie la hará, si vosotros no la hacéis.

Uno de los graves pecados de España, tal vez el más grave —acaso el que hoy purgamos con la tragedia de nuestra patria—, es el que pudiéramos llamar “gran pecado de las juventudes viejas”. Yo las conozco bien, amigos queridos; perdonadme esta pequeña jactancia. En mi ya larga vida, he visto desfilar varias promociones y diversos equipos de jóvenes pervertidos por la vejez: ratas de sacristía, flores de patinillo, repugnantes lombrices de caño sucio. Los conozco bien. Y son esos mismos jóvenes sin juventud los que hoy, ya maduros —mejor diré, ya podridos—, levantan, en la retaguardia de sus ejércitos mercenarios, los estandartes de la reacción; los mismos que decidieron, fría y cobardemente, vender a su patria y traicionar el porvenir de su pueblo. Son esos mismos también —aunque no siempre lo parezcan— los que hoy quisieran corromperos, sembrar la confusión y el desorden en vuestras filas: los enemigos de vuestra disciplina, en suma, cualesquiera que sean los ideales que digan profesar.

¡La disciplina! He aquí una palabra que vosotros, jóvenes socialistas unificados, no necesitáis, por fortuna, que yo os recuerde. Porque sabéis que la disciplina, útil para el logro de todas las empresas humanas, es imprescindible en tiempos de guerra. De disciplina sabéis vosotros, por jóvenes, mucho más de lo que nosotros, los viejos, pudiéramos enseñaros. Contra lo que se cree —o se finge creer—, la disciplina es una virtud esencialmente juvenil, que muy rara vez alcanza a los viejos. Sólo la edad generosa, abierta a todas las posibilidades del porvenir, realiza gustosa el sacrificio de lo mezquinamente individual a las férreas normas colectivas que el ideal impone. Sólo los jóvenes verdaderos saben obedecer sin humillación a sus capitanes; velar por el prestigio, sin sombra de adulación, de los hombres que, en los momentos de peligro, manejan el timón de nuestras naves; sólo ellos saben que, en tiempo de guerra y de tempestad, los capitanes y los pilotos, cuando están en sus puestos, son sagrados.

Nada temo de la indisciplina juvenil, porque nunca he creído en ella. Mucho temo, en cambio —y mucho he temido siempre—, la mansa indisciplina de la vejez, esa vejez anárquica (en el sentido peyorativo de ambas palabras; un hombre encanecido en actividades heroicas sabe guardar como un tesoro la llama íntegra de su juventud, y un anarquista verdadero puede ser un santo): ese espíritu díscolo y rebelde a toda idealidad, siempre avaro de bienes materiales, codicioso de mando para imponer la servidumbre, que, en suma, sólo obedece a lo más groseramente individual: los humores y apetitos de su cuerpo averiado, sus rencores más turbios, sus lujurias más extemporáneas. A eso, que es la vejez misma, he temido siempre.

Si repasáis la breve historia de nuestra República, que se inaugura magníficamente con signo juvenil, dominada por hombres que gobiernan y legislan atentos al porvenir de su pueblo, veréis que es un hombre profundamente viejo, un alma decrépita, de ramera averiada y reblandecida, el llamado Lerroux, quien se encarga de acarrear a ella —de amontonar sobre ella, nuestra noble República— todos los escombros de la rancia política en derribo, toda la cochambre de la inagotable picaresca española. A esto llamaba él ensanchar la base de la República.

Yo os saludo, pues, jóvenes socialistas unificados, con un respeto que no siempre pude sentir por los ancianos de mi tiempo, porque muchos de ellos estaban deshaciendo a España, y vosotros pretendéis hacerla. Desde un punto de vista teórico, no soy marxista, no lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado romántico, por el influjo —acaso— de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la idea central del marxismo; me resisto a creer que el factor económico —cuya enorme importancia no desconozco— sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Veo, sin embargo, con entera claridad, que el Socialismo, en cuanto supone una manera de convivencia humana basada en el trabajo, en la igualdad de medios concedidos a todos para realizarlo, y en la abolición de los privilegios de clase, es una etapa inexcusable en el camino de la justicia; veo claramente que es la gran experiencia humana de nuestros días, a la que todos de algún modo debemos contribuir. Ella coincide plenamente con vuestra juventud, y es una tarea magnífica, no lo dudéis. De modo que, no sólo por jóvenes verdaderos, sino también por socialistas, os saludo con entera cordialidad. Y en cuanto habéis sabido unificaros —que es mucho más que uniros, o juntaros para hacer ruido—, contáis con toda mi simpatía y con mi más sincera admiración.

1 de mayo de 1937.

Análisis y “la causa clara” de su marcha al exilio

1) Qué dice y cómo lo dice

- Eje del discurso: una defensa ética y política de la juventud comprometida y disciplinada frente a la “vejez” como metáfora de reacción, egoísmo y entreguismo.

- Blanco principal: la reacción (los “señoritos”, “juventudes viejas” que traicionan al pueblo) y la corrupción política (figura de Lerroux como símbolo de la “cochambre” y la degeneración de la II República).

- Tesis sobre el socialismo: Machado no es marxista en términos doctrinales, pero abraza el socialismo como forma de convivencia justa (trabajo, igualdad de medios, abolición de privilegios) y como “gran experiencia” histórica inexcusable.

- Virtud clave: disciplina (de raigambre juvenil) como requisito moral y práctico en tiempos de guerra; obediencia sin servilismo, respeto a la autoridad legítima en la tempestad.

Recursos retóricos:

Imágenes de choque (“ratas de sacristía”, “lombrices de caño sucio”), antítesis juventud/vejez (como categorías morales, no biológicas), enumeraciones enfáticas, sacralización del mando en guerra (“capitanes… son sagrados”), y un cierre inclusivo que legitima a las JSU tanto por su juventud como por su socialismo.

2) Contexto inmediato (1 de mayo de 1937)

- España vive en plena Guerra Civil; Machado está en la zona republicana (Valencia/Rocafort).

- Las JSU nacieron en 1936 de la unificación de juventudes socialistas y comunistas: eran columna vertebral movilizadora del frente y la retaguardia.

- El discurso es propagandístico en el sentido noble: levantar la moral, afirmar una ética cívica (disciplina, sacrificio, fe en el porvenir) y deslegitimar la reacción.

3) Por qué este discurso “explica” su salida del país

La marcha de Machado al exilio (enero de 1939, cruzando a Francia; fallecerá en Collioure en febrero) tiene causas político-militares: derrota de la República, entrada franquista, y la represión que se cernía sobre los intelectuales comprometidos. Ahora bien, este discurso es una prueba cristalina de su posición pública:

- Compromiso explícito con la República y con las JSU (disciplina, sacrificio, victoria).

- Denuncia feroz de la reacción (“vendieron la patria”, “ejércitos mercenarios”) y estigmatización de figuras del viejo régimen o de la política corrupta (Lerroux).

- Aceptación del socialismo como horizonte de justicia (aunque no marxista), lo que lo situa en la diana del nuevo Estado franquista, que criminalizó precisamente ese universo ideológico y a sus valedores culturales.

En suma: aunque la causa inmediata de su salida fue la caída del frente republicano y el temor fundado a la represión, textos como este dejan rastro documental de que Machado era intelectual militante de la causa republicana y socialista (en sentido amplio). Para el régimen vencedor, eso bastaba: su persecución —real o potencial— se entendía por su obra pública, por su participación en actos y publicaciones de la República y por su prestigio movilizador. Este discurso, fechado 1-V-1937, es una pieza probatoria de ese compromiso y, por tanto, coadyuvante de la “causa clara” por la que no podía quedarse sin grave riesgo.

Interpretando: Valencia, 1 de mayo de 1937: un poeta en guerra

Se oye primero la palabra “disciplina” y después, como un eco, la palabra “juventud”. Estamos en Valencia, 1 de mayo de 1937. La República resiste y el poeta más querido del país, Antonio Machado, mira a los chavales de las Juventudes Socialistas Unificadas como quien se mira en un espejo que le devuelve la imagen de una España posible. No les habla para dorarles la píldora, sino para pedirles algo muy concreto: que sean jóvenes de verdad. Parece una obviedad, pero no lo es. La educación —dice— lleva décadas susurrando a los mozos un consejo perverso: “procura ser viejo lo antes posible”.

Con esa inversión de papeles, Machado arma su tesis moral y política. La vejez no es una cifra del calendario; es un vicio del alma: el de quienes, a los veinte o a los cincuenta, han aprendido a obedecer sólo a la mezquindad, al rencor, al interés. Por eso el discurso arranca como un manifiesto de higiene cívica: proteger la juventud no es blindarla contra el sexo o la pubertad —obsesión burguesa— sino protegerla contra la “vejez prematura”: ese cansancio que justifica la cobardía y reviste de prudencia lo que es simple claudicación. En el tablero de la guerra, ese cansancio cuesta vidas.

La pieza se enciende cuando nombra a su enemigo. Machado ha visto “varias promociones” de “juventudes viejas”: “ratas de sacristía”, “lombrices de caño sucio”. La zoología satírica no es gratuita: busca señalar un hábitat —el de los pasillos, los patinillos, las sacristías— donde medran los que llaman “patria” a cualquier cosa que se pueda vender. Son ellos, insiste, quienes “levantan los estandartes de la reacción” y los que quisieran “corromper” a los jóvenes hoy. Ahí aparece el primer nudo político: el poeta vincula el derrumbe de la República con esa costra moral —la “cochambre”— que reintrodujo la picaresca en las instituciones. Y pone nombre: Lerroux, símbolo de la degeneración política y, en su metáfora feroz, “alma de ramera averiada”. No hace exégesis jurídica; hace juicio ético. Para Machado, la deslealtad tiene estilo y ese estilo huele a cuadra vieja.

De la invectiva pasa al orden. “La disciplina” —palabra maltratada por los reaccionarios cuando la convierten en servilismo, y por los tibios cuando la confunden con militarismo— aquí es un deber democrático en guerra: someter la voluntad propia a una norma colectiva porque hay un ideal común que salvar. Y añade un giro que define todo el discurso: la disciplina es una virtud juvenil. ¿Por qué? Porque sólo quien cree en el futuro acepta sacrificar la ventaja inmediata. El viejo moral —no el anciano biográfico, que puede atesorar una juventud intacta— es, en cambio, indisciplinado “manso”: obediente a sus apetitos y a su miedo. La paradoja es elegante y es eficaz: el poeta cifra la obediencia libre —“obedecer sin humillación”, “velar por el prestigio sin adular”— como una forma de dignidad. En tempestad, dice, los capitanes son sagrados. No sacraliza personas, sacraliza el cargo bajo fuego enemigo.

Llega entonces el párrafo que más se cita: “no soy marxista”. No lo necesita. No discute a Hegel ni a Marx; le basta afirmar una ética socialista entendida como convivencia: trabajo, igualdad de medios para realizarlo, abolición de privilegios de clase. Para un poeta que ha visto cómo la palabra “pueblo” se usa para vender banderas, el socialismo es “etapa inexcusable en el camino de la justicia”. Hay aquí una apuesta de fondo: separar doctrina de justicia sin reducir la justicia a beneficencia. Por eso su saludo final a las JSU no es solo emotivo: legitima su unificación (“más que unirse para hacer ruido”) como prueba de madurez política.

¿Y esto qué explica de su salida del país?

Cuando uno lee este discurso con la luz del final —enero de 1939, el poeta cruza a Francia por Collioure y muere un mes después—, la pregunta “por qué tuvo que marcharse” deja de ser un misterio. La causa inmediata fue la derrota militar de la República y la represión que el nuevo Estado anunció sin ambages. Pero este texto hace transparente la causa política y moral: Machado se declaró públicamente —con nombre, adjetivos y metáforas que cortan— enemigo de la reacción y aliado del socialismo republicano. No era un poeta “neutral” al que la historia empujó; era un intelectual militante con capacidad de influencia que había fustigado a los traidores, exaltado la disciplina del bando leal y desautorizado la “cochambre” del viejo régimen con un lenguaje que la censura franquista habría considerado, literalmente, prueba de cargo.

La cronología encaja con esa lectura. En 1937, mientras pronuncia estas palabras, la República intenta recomponer frente y retaguardia bajo la consigna de orden y unidad; poco después llegarán las derrotas decisivas, el éxodo y la frontera francesa. ¿Podía quedarse? No sin riesgo extremo. ¿Por qué se fue? Porque no había ya país legal que lo amparase y porque su obra pública —este discurso entre otras— lo había colocado, a ojos del vencedor, en la zona prohibida: la de quienes defendieron que la patria no es una palabra, sino la sangre humilde que la sostiene.

Claves para leerlo hoy

- Juventud ≠ edad: categoría ética contra el cinismo y la rendición.

- Disciplina democrática: obediencia a un ideal común sin servilismo.

- Limpieza republicana vs. cochambre: Lerroux como emblema de la corrupción que abrió el portón a la catástrofe.

- Socialismo civil: más convivencia justa que dogma; “etapa inexcusable” hacia la justicia.

- Prueba de compromiso: un texto que, releído desde 1939, explica por qué el exilio fue casi un destino obligado.

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/en-IN/register-person?ref=A80YTPZ1

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.info/es/register-person?ref=RQUR4BEO