No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

En la segunda mitad de la década de 1850, España vivía bajo el reinado de Isabel II en un clima político inestable pero encaminado hacia cierta conciliación. Tras años de enfrentamiento entre moderados y progresistas –marcados por episodios como la Revolución de 1854 (la Vicalvarada) que dio paso al Bienio Progresista (1854-1856)– había surgido un intento de “tercera vía” centrista: la Unión Liberal liderada por el general Leopoldo O’Donnell. Este partido aglutinó a moderados “puritanos” y progresistas “templados”, buscando estabilizar el sistema constitucional bajo la monarquía de Isabel II. En 1858 O’Donnell logró encabezar un gobierno de Unión Liberal (el llamado gobierno largo, 1858–1863) que incluía a figuras de ambos bandos, como el progresista Juan Prim en puestos militares destacados.

Isabel II apoyó este equilibrio, deseosa de superar la era de pronunciamientos y gobiernos efímeros. No obstante, subsistían tensiones latentes: los moderados más reaccionarios (liderados por Narváez) y los progresistas más radicales (el incipiente Partido Demócrata) criticaban desde los extremos, mientras intrigas cortesanas en torno a la reina generaban inestabilidad

El Ejército, por su parte, se resentía de las pugnas políticas internas y de la falta de gestas militares que unificaran el orgullo nacional desde las Guerras Carlistas. Tras la pérdida de la mayor parte del imperio colonial en América, amplios círculos políticos y militares anhelaban una causa que devolviese prestigio a España en el exterior.

A mediados de 1859, la situación interna presentaba desafíos que explicarían en parte la decisión de ir a la guerra. En años previos hubo brotes de conflicto carlista (una sublevación armada carlista en 1855, especialmente activa en Cataluña) y aún en 1860 –con la guerra ya en marcha– el general Ortega protagonizó un fallido pronunciamiento proclamando rey al pretendiente carlista Carlos VI.

El gobierno de O’Donnell percibía que un triunfo militar en el exterior podría desviar las energías de estos focos opositores hacia un objetivo común patriótico. Como señalaría después el historiador Josep Fontana, “el general O’Donnell […] pensó que sería interesante un conflicto bélico para distraer a la población de los problemas del país y generar un clima de fervor patriótico”, objetivo que efectivamente logró “desviando […] mucho del fervor guerrero de los carlistas hacia aquella ‘aventura imperial’”

O’Donnell, hombre de prestigio militar desde las guerras carlistas, imitaba en cierto modo la estrategia de Napoleón III en Francia (quien había afianzado su régimen mediante victorias como Crimea en 1854-56 y la guerra de Italia en 1859). Según el mordaz análisis posterior de Benito Pérez Galdós, O’Donnell “inventó aquella ingeniosa purga de la psicología española” buscando “en la gloria militar un medio de integración de la nacionalidad, un patriotismo que disciplinara las almas […] Francia nos mandó una remesa de imperialismo casero y modestito, que refrescó nuestro ambiente […] Los partidos de oposición, deslumbrados por el espejismo histórico, cayeron en el artificio”.

En suma, factores internos –afianzar el liberalismo isabelino, frenar la oposición reaccionaria y revolucionaria, y revestir al trono de un aura patriótica– pesaron mucho en la decisión de emprender la campaña de África.

El estado del ejército español en vísperas de 1859 también contribuye al contexto. España disponía de un ejército numeroso pero disperso, con experiencia reciente en guerras civiles (carlistas) y en labores coloniales menores, pero sin enfrentamientos internacionales de envergadura desde la era napoleónica. La oficialidad –muchos de ellos integrantes de la Unión Liberal– veía con buenos ojos una campaña externa que cohesionara a las tropas y brindara oportunidades de ascenso y gloria. Durante la primavera de 1859, O’Donnell obtuvo de las Cortes un aumento de los efectivos militares, preparando el terreno para una posible expedición.

Este respaldo parlamentario no fue difícil de conseguir, dado que las Cortes elegidas bajo la influencia gubernamental eran dóciles; además, el propio O’Donnell ocupaba simultáneamente la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Guerra, concentrando poder civil y militar.

En resumen, en el verano de 1859 España tenía un gobierno estable pero ávido de legitimación patriótica, un monarca deseoso de unidad nacional, y un ejército ansioso por demostrar su valía. Solo faltaba un casus belli adecuado que canalizara esas energías latentes.

Conflictos fronterizos con Marruecos y tensiones diplomáticas

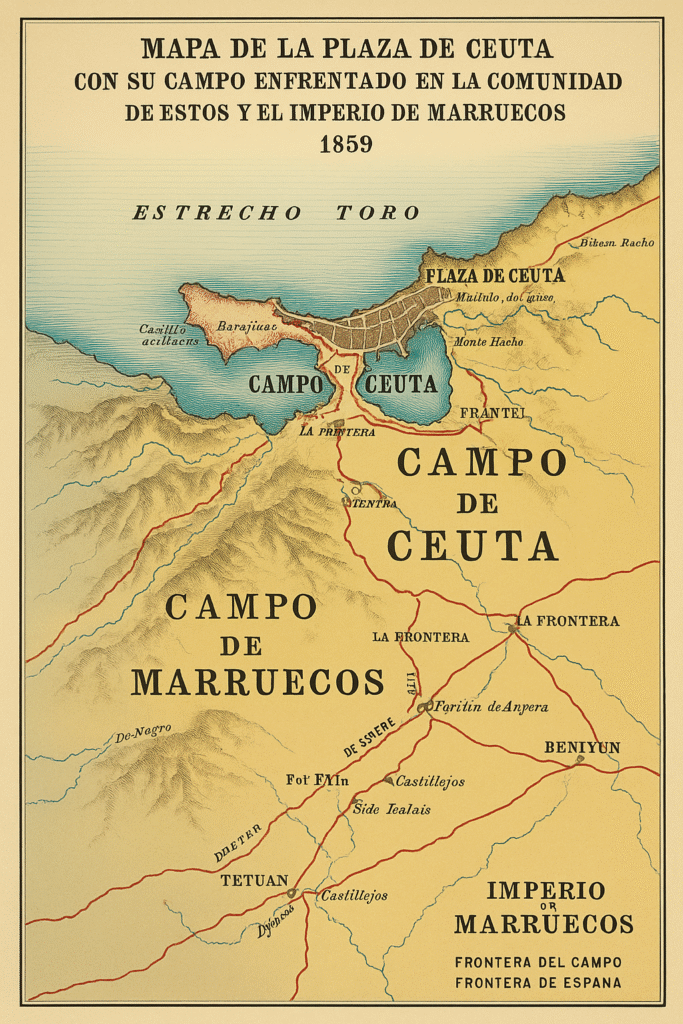

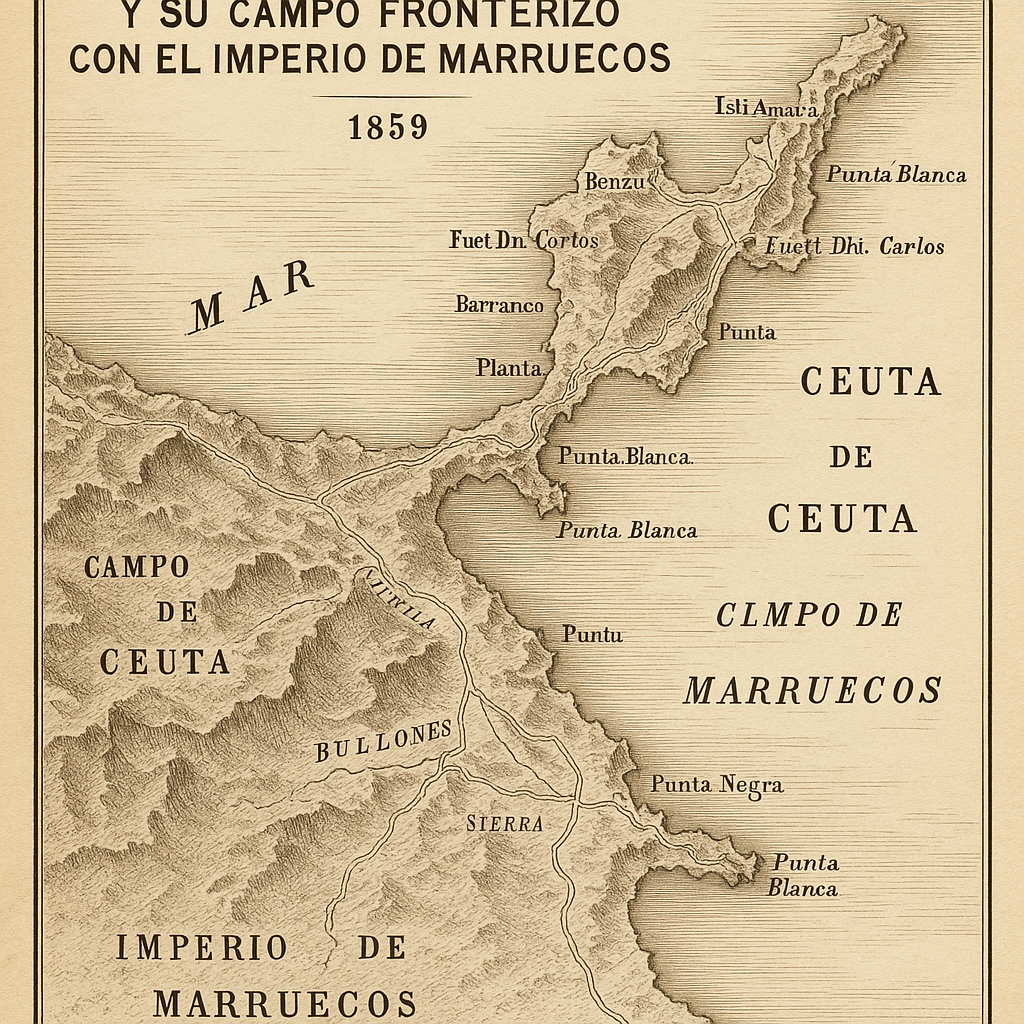

Mapa español de 1859 que muestra la plaza de Ceuta (enclave español en la costa norteafricana) y su campo fronterizo con el Imperio de Marruecos. Estas demarcaciones eran escenario frecuente de roces e incursiones antes de la guerra.

Las relaciones hispano-marroquíes en el siglo XIX venían marcadas por roces fronterizos continuos. España conservaba en la costa norte de África dos plazas históricas –Ceuta y Melilla– así como varios peñones y enclaves menores (plazas de soberanía como Alhucemas y Vélez de la Gomera). El Imperio de Marruecos, bajo la dinastía alauí, había logrado mantener su independencia frente a las potencias europeas, pero sufría crecientes presiones: Francia ya le había arrebatado Argelia (conquista francesa de 1830) y lo había derrotado en la breve guerra franco-marroquí de 1844 (batalla de Isly)

Los sultanes marroquíes trataban de equilibrar la influencia europea mediante reformas limitadas, a la vez que afirmaban su autoridad sobre las tribus fronterizas. Sin embargo, desde la década de 1840 se volvieron habituales las incursiones de grupos armados marroquíes –en particular rifeños de la región del Rif– contra los límites de Ceuta y Melilla.

Hubo ataques notables en 1844, 1845, 1848 y 1854, respondidos en caliente por guarniciones españolas, aunque con resultados limitados: cuando las tropas españolas perseguían a los agresores tierra adentro, eran hostigadas con emboscadas y debían replegarse.

Estas refriegas de baja intensidad mantenían viva la tensión en la frontera, sin llegar a escalar a guerra abierta debido a arreglos locales y a la falta de voluntad política para un conflicto mayor.

Hacia 1859 ambos gobiernos intentaron encauzar pacíficamente estos problemas crónicos. El sultán Muley Abd al-Rahman había fallecido en agosto de 1859, siendo sucedido por su hijo Mohammed IV (Muhammad bin Abd al-Rahman), quien accedió al trono el 28 de agosto de 1859.

Paradójicamente, su entronización coincidió casi exactamente con los eventos desencadenantes de la guerra. Mohammed IV heredó las negociaciones en marcha con España: poco antes, O’Donnell –como jefe del gabinete español– había firmado un acuerdo diplomático con Marruecos que clarificaba cuestiones en Ceuta, Melilla y los demás enclaves

En ese contexto, España decidió reforzar las defensas de Ceuta construyendo nuevos fortines y obras de fortificación alrededor del perímetro. Esta medida, aunque justificada por España en términos de seguridad, fue percibida en Marruecos como una provocación y una violación del statu quo fronterizo. Las autoridades del sultán protestaron diplomáticamente, y la tensión volvió a aumentar.

El incidente que colmó el vaso ocurrió a finales del verano de 1859. En agosto de 1859, un grupo armado de la cabila rifeña de Anyera (Anjra) atacó un destacamento español que custodiaba precisamente las obras de fortificación cerca de Ceuta.

En el asalto incluso mancillaron el escudo nacional colocado en la fachada de uno de los edificios en construcción. Este “ultraje al pabellón español” tuvo un fuerte impacto simbólico en la opinión española. El gobierno de O’Donnell reaccionó enérgicamente: exigió al sultán Mohammed IV que castigara de modo ejemplar a los responsables de la incursión. Cabe señalar que el joven sultán, recién entronizado, se mostró inicialmente conciliador: según informaba la prensa europea, Muhammad IV ordenó cesar las hostilidades contra Ceuta, aceptó en principio las condiciones impuestas por España e incluso ofreció garantías para prevenir futuros ataques.

De hecho, el cónsul español en Tánger presentó a Marruecos un ultimátum con varias demandas, entre ellas la entrega o castigo de los cabecillas del ataque. El sultán parecía dispuesto a todo lo exigido salvo a ejecutar a los agresores, pues consideraba inaceptable la pena de muerte pedida por España. Estas vacilaciones dieron argumentos a quienes en Madrid dudaban de la sinceridad marroquí. La prensa conservadora como La Esperanza acusó a Marruecos de responder “con evasivas y dilaciones. Al mismo tiempo, el ministro de Estado español, Saturnino Calderón Collantes, insistía en que debían comprobarse sobre el terreno las garantías ofrecidas por el sultán antes de dar marcha atrás a la movilización. En definitiva, aunque Marruecos mostró intención de apaciguar el conflicto –llegando a colgar a algunos de los “pobres diablos” causantes del incidente, según apuntaría críticamente Fontana–, en Madrid se instaló la convicción de que solo una acción de fuerza resolvería el problema de raíz.

Así, el gobierno español pasó de la diplomacia a los preparativos bélicos a lo largo de septiembre de 1859. O’Donnell –tras consultar discretamente con las potencias europeas– tomó la decisión de aprovechar el incidente de Ceuta para lanzar una invasión punitiva del sultanato de Marruecos. Oficialmente, la causa casus belli fue el “ultraje inferido […] por las hordas salvajes” rifeñas cerca de Ceuta. Sin embargo, como reconocía incluso la prensa afín al gobierno, aquel incidente fronterizo no era muy distinto de otros tantos ocurridos anteriormente.

Lo que lo hizo distinto fue el clima político en España: el momento era propicio para una expedición de castigo que lavase el honor nacional. El propio O’Donnell admitió en privado que los motivos reales de la guerra eran en buena medida internos, aprovechando este “conflicto menor” para mejorar la imagen de España en el exterior y beneficiarse del clima patriótico generado por Ceuta. En paralelo, se buscaba también –como escribió un periodista de la época– “rehacerse en sus fértiles comarcas de nuestras pérdidas coloniales”, es decir, compensar simbólicamente las colonias perdidas en América con glorias en África. Con ese cúmulo de razones, el Consejo de Ministros decidió pedir autorización a las Cortes para declarar la guerra.

Opinión pública y tratamiento en la prensa española

El estallido de la “Guerra de África” vino precedido por una oleada de entusiasmo nacionalista pocas veces vista desde la Guerra de la Independencia (1808-1814). Desde fines de septiembre de 1859, a medida que se perfilaba la intervención, periódicos de todas las tendencias atizaron el fervor patriótico. A diferencia de otros temas donde España aparecía dividida, en este caso la opinión pública se mostró rápida y prácticamente unánime en favor de la guerra. Incluso la prensa más crítica con el gobierno se sumó al clamor. Como señala un historiador, “la prensa, tanto la ministerial como la de oposición, se muestra prácticamente unánime al reclamar una intervención armada en toda regla contra el Imperio de Marruecos”. Esta unanimidad sorprendente tenía matices en el discurso según la línea editorial, pero el punto común era la reivindicación del honor nacional ofendido y la esperanza de una victoria fácil.

Periódicos moderados y conservadores enfatizaron el aspecto patriótico-religioso, presentando la campaña casi como una cruzada moderna. El diario La Época (moderado) hablaba de una misión “civilizadora” de España frente a la “barbarie africana”, exaltando la restauración del antiguo prestigio español. La influyente prensa católica, como La Esperanza (de tendencia carlista), llevó la retórica al terreno religioso: retrató la guerra como una justa represalia cristiana contra los infieles musulmanes. Se recordó la antigua tradición de la Reconquista, sugiriendo que España retomaba su papel histórico de defensora de la fe. El obispo de Ávila, por ejemplo, publicó una célebre pastoral donde afirmaba que era “necesario hacer conocer a la barbarie africana, a Europa y al mundo que no se insulta impunemente a una nación que vive de su fe, de su dignidad y de sus recuerdos”. La Iglesia Católica, en general, no escatimó lenguaje inflamatorio: desde los púlpitos se alentó a los soldados españoles “a no volver sin dejar destruido el islamismo, arrasadas las mezquitas y clavada la cruz en todos los alcázares”. Este tono cruzadista caló hondo en sectores tradicionalistas y animó incluso a muchos carlistas –habituales enemigos liberales– a sumarse a la causa común contra el “moro”.

Por su parte, la prensa liberal-progresista y la democrática justificaron la guerra en términos de prestigio nacional y misión civilizadora laica. Para periódicos progresistas como El Clamor Público o La Discusión, Marruecos representaba un Estado atrasado cuya insolencia brindaba a España la oportunidad de “restaurar su puesto en el mundo”. A mediados de octubre de 1859, La Discusión argumentaba que España debía aprovechar el momento para recuperar influencia internacional perdida desde la era imperial. En un apasionado editorial del 18 de octubre, este diario comparaba la situación española con la de las potencias coloniales vecinas y exclamaba: “¿Seguiremos viendo cómo la Argelia francesa extiende sus garras en África; seguiremos viendo cómo Inglaterra nos quita la natural influencia que debemos tener en Marruecos? […] La audacia fue siempre la virtud de España. Con audacia conquistamos el mundo. ¿No podremos con esa audacia conquistar hoy dos ciudades?”. Este llamado combinaba el agravio comparativo (Francia y Gran Bretaña adelantándose en África) con el recuerdo romántico de la España conquistadora del Siglo de Oro. La mención a “conquistar dos ciudades” era un guiño a posibles objetivos concretos (se rumoreaba Tangér o alguna plaza marroquí) y reflejaba la confianza en que la empresa sería fácil.

Óleo “Recibimiento del Ejército de África en la Puerta del Sol” (1860) de Joaquín Sigüenza. La pintura retrata la acogida triunfal en Madrid a las tropas que regresaban de la campaña. La escena –con la multitud vitoreando bajo banderas españolas– ejemplifica el fervor patriótico que la prensa y las autoridades alimentaron durante la guerra.

En general, la narrativa liberal destacaba una misión “civilizadora” más que religiosa: España iría a África a llevar el progreso y la libertad a un país sumido en el atraso. Incluso intelectuales democráticos, normalmente críticos del militarismo, apoyaron esta visión. El joven orador Emilio Castelar (del Partido Demócrata) escribió panfletos justificando la guerra como instrumento del destino histórico: según Castelar, la Providencia había dictado que la “raza” española, más fuerte y culta, levantase a la raza africana de su postración. “Dios […] quiere que la más fuerte y más civilizada de [las razas], levante a la que yace desalentada en los brazos de la inmovilidad y la esclavitud”, proclamaba exaltado Castelar. Por increíble que parezca, prensa progresista, moderada, carlista y republicana coincidieron en aplaudir la aventura africana, cada cual aportando su matiz ideológico. Un comentarista describía así el ambiente en Madrid en octubre de 1859: “En todos los cafés, en los teatros, en las tertulias se habla, se comenta, se critica acerca de lo que debemos esperar o temer, pero no hay más que una opinión: ¡la guerra!”. Las causas reales del conflicto dejaron de importarle al público, absorbido por la euforia belicista. Se percibía la contienda no solo como deseable, sino hasta necesaria para la España del momento.

Conviene señalar que esta exaltación fue en gran medida espontánea pero también estimulada desde el poder. El gobierno de O’Donnell aprovechó hábilmente el clima para consolidar apoyos. Todos los grupos políticos parlamentarios, desde la Unión Liberal hasta la oposición progresista e incluso la mayoría de los diputados demócratas, votaron a favor de la guerra en las Cortes sin apenas debate. La propaganda patriótica inundó periódicos y hojas volantes. Se fundaron nuevos diarios fervorosamente nacionalistas –por ejemplo El Reino (unionista), El Horizonte (moderado) o El Pensamiento Español (ultracatólico)– aprovechando la efervescencia de la campaña. Artículos y poemas patrióticos se multiplicaron; el poeta Bernardo López García publicó en La Discusión su oda “Al Ejército español en el acto de hacerse pública la declaración de guerra”. España entera parecía revivir viejas gestas: se hablaba del espíritu de 1808, de los “nietos de los héroes de Trafalgar y Lepanto”. Esa exaltación romántica del conflicto cumplió su cometido de unir –aunque fuera temporalmente– a una sociedad habitualmente fragmentada.

Preparativos militares: movilización y estrategia española

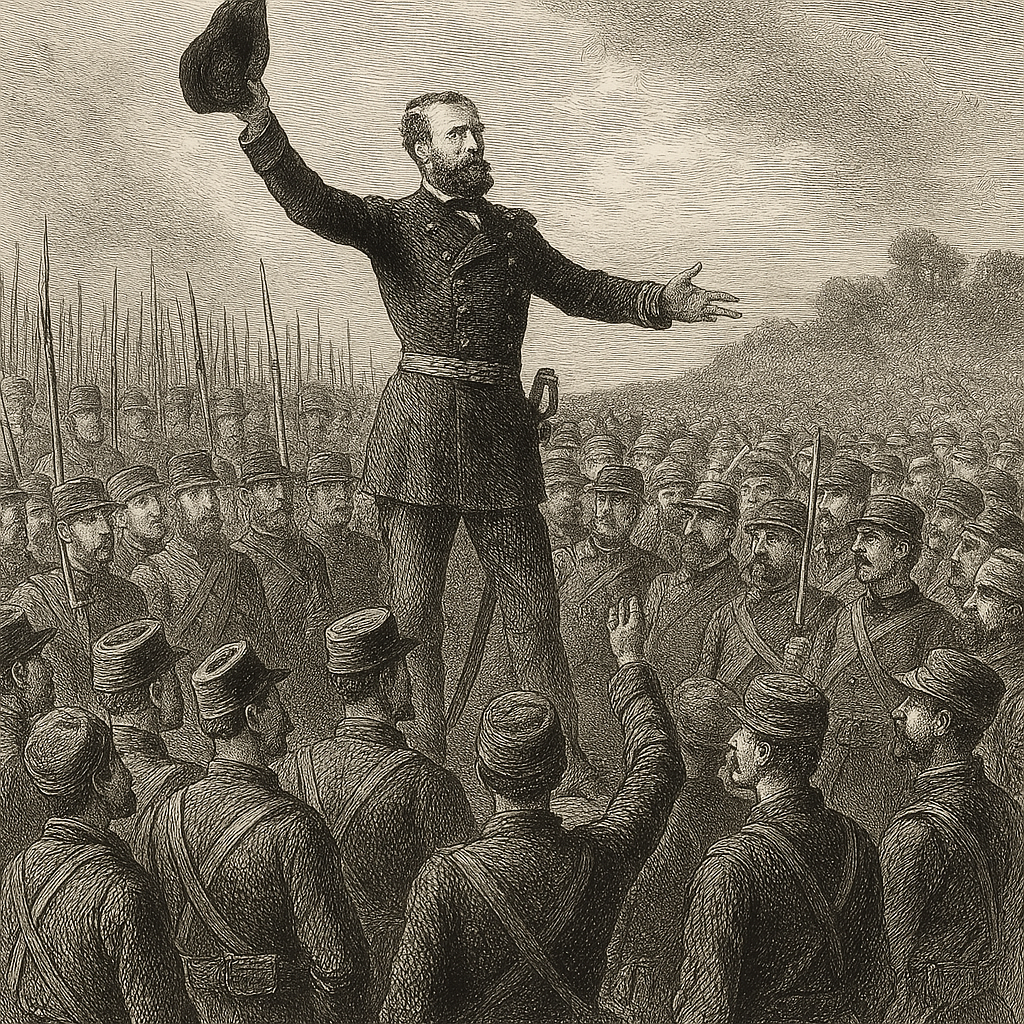

Mientras la prensa inflamaba los ánimos, el gobierno pasó de las palabras a los hechos preparando una expedición militar a Marruecos. La iniciativa recayó en el propio presidente Leopoldo O’Donnell, quien además de dirigir el gabinete asumió el mando directo del ejército expedicionario. En su doble rol de político y general, O’Donnell organizó con diligencia el envío de tropas al Norte de África. Ya en septiembre de 1859 se observaron por toda España intensos movimientos de efectivos, concentrándolos hacia el sur de la Península. Con la autorización parlamentaria en mano (aprobada el 22 de octubre), se procedió a la movilización de unos 40 a 45 mil soldados –una fuerza considerable para la época– que constituirían el Ejército de África. Se convocaron reservistas y se alistaron unidades de todas las regiones. Buena parte de las tropas eran veteranos del ejército regular, pero también se recurrió a la creación de cuerpos voluntarios. En zonas tradicionalmente refractarias al servicio central, como Cataluña y el País Vasco, el fervor bélico permitió reclutar compañías de voluntarios patrióticos. Catalanes de ideología liberal vieron en la guerra ocasión de reivindicar su españolismo, y jóvenes carlistas navarros y vascos se ofrecieron para combatir al infiel (muchos animados por sus párrocos). Irónicamente, el gobierno logró así involucrar a regiones exentas del reclutamiento obligatorio (por sus fueros) mediante Tercios de voluntarios sufragados localmente. Las diputaciones vascongadas, por ejemplo, reunieron fondos y formaron los llamados “Tercios Vascongados” con unos 3.000 hombres. Aunque hubo cierta resistencia –en localidades como Oiartzun algunos mozos intentaron evadir el enrolamiento foral– en general el esfuerzo de movilización fue exitoso.

Grabado de época mostrando al general Juan Prim arengando a los voluntarios catalanes antes de partir al frente (1859). Prim, con el sombrero en alto, encarna el entusiasmo militar compartido por líderes y soldados. La formación de unidades de voluntarios en Cataluña y otras regiones respondió al clima patriótico desatado en España.

El plan de operaciones español fue concebido como una campaña corta y contundente en la costa norte de Marruecos (frente a Ceuta). O’Donnell estableció su base logística en la ciudad de Algeciras, en el Estrecho de Gibraltar, donde a partir de noviembre de 1859 se concentró el grueso expedicionario. La Armada Española aportó unos 24 buques de guerra y varios transportes para el traslado anfibio de las tropas. A finales de noviembre de 1859, las primeras unidades cruzaron el Estrecho desembarcando en las proximidades de Ceuta. De hecho, se creó un “Cuerpo de Observación” avanzado en Ceuta al mando del general Rafael Echagüe, que fue el primero en entrar en acción el 25 de noviembre al repeler un ataque marroquí en el paraje del Serrallo. A pesar de resultar herido, Echagüe obtuvo allí una victoria inicial, augurio del éxito de la expedición. El despliegue completo de las fuerzas, sin embargo, sufrió contratiempos logísticos: fuertes tormentas en el Estrecho retrasaron algunos transportes, y peor aún, se desató una epidemia de cólera entre las tropas acampadas que causó numerosas bajas antes incluso de entrar en combate. Estas dificultades no detuvieron los preparativos; hacia finales de diciembre de 1859 el propio O’Donnell arribó a Ceuta para tomar el mando en el terreno.

La estrategia española se basaba en avanzar desde Ceuta hacia el interior, con el objetivo de tomar la ciudad marroquí de Tetuán, centro neurálgico en la región del Rif. El plan original era relativamente limitado en alcance territorial, acorde con las promesas hechas a las potencias de no buscar anexiones (se pretendía una incursión punitiva, no la conquista del país). En un principio, se barajó incluso la idea de operaciones simultáneas en el Atlántico (un golpe sobre Tánger o Larache); de hecho, alguna publicación especuló con un plan de campaña en que España ocuparía varias ciudades atlánticas e impondría “contribuciones” de guerra por valor de 60 millones de francos. Sin embargo, finalmente se optó por una estrategia mediterránea más conservadora: concentrar esfuerzos en la zona de Ceuta-Tetuán. Las tropas españolas, organizadas en dos cuerpos de ejército, avanzarían en paralelo: uno por la costa y otro por el interior, apoyados por la escuadra naval que bloquearía los puertos de Tánger, Tetuán y Larache (bloqueo declarado oficialmente el 22 de octubre). Se calculaba que en pocas semanas de campaña –antes de que finalizara el invierno– se podría derrotar al ejército del sultán en una batalla decisiva y forzar la paz.

El mando militar principal lo ostentaba Leopoldo O’Donnell, pero junto a él destacaron otros jefes clave. El general Juan Prim, con 35 años, recibió el mando de una División de Voluntarios Catalanes integrada en el I Cuerpo. Prim, héroe liberal de la pasada década, supo ganarse la moral de sus tropas con vibrantes proclamas patrióticas (en Barcelona, antes de embarcar, arengó a sus voluntarios al grito de “¡Catalanes, la Reina os envía al África a conquistar laureles!”). También figuraban al mando generales experimentados como Antonio Ros de Olano, Theodore Jones (inglés al servicio de España), José Echagüe (hermano de Rafael) y Francisco Serrano, entre otros. En total, el ejército expedicionario rondaba los 45.000 soldados, con apoyo de artillería (78 cañones) y de una caballería ligera de unos 3.000 caballos y mulos. Marruecos, por su parte, podía movilizar teóricamente hasta 100–140 mil efectivos tribales, pero carecía de un ejército regular comparable. El sultán Mohammed IV declaró la “yihad” o guerra santa, convocando a jefes tribales de todo el reino para defender la fe islámica contra la invasión cristiana. No obstante, las fuerzas marroquíes adolecían de pobre armamento y escasa coordinación, a pesar de los intentos reformistas del sultán (quien desde 1845 había creado algunos batallones al estilo europeo tras aprender la lección de la derrota de Isly). Se preveía, pues, un desenlace favorable a España.

Los preparativos culminaron a comienzos de enero de 1860 cuando O’Donnell, ya en territorio africano, dio la orden de avanzar hacia Tetuán. La campaña en sí –batallas de Los Castillejos (1 de enero), Tetuán (febrero) y Wad-Ras (marzo)– excede el ámbito de este texto, enfocado en la situación preguerra. Baste señalar que el plan español se ejecutó con éxito: el 4-5 de febrero de 1860 las tropas de O’Donnell y Prim tomaban Tetuán tras sangrientos combates, y el 23 de marzo obtenían la victoria final en Wad-Ras, a las puertas de Tánger. El sultán, derrotado, se vio obligado a pedir la paz inmediatamente después de Wad-Ras. La guerra de África concluía así en abril de 1860 con la consumación de los objetivos españoles. Pero antes de llegar a ese punto, fue fundamental la figura de quienes lideraron los acontecimientos, tanto del lado español como del lado marroquí, cuya trayectoria conviene reseñar.

Biografías breves de líderes clave

Retrato del general Leopoldo O’Donnell y Joris, I duque de Tetuán (1826–1867). Militar de origen canario-irlandés, destacó en las guerras carlistas y lideró la Unión Liberal. Como presidente del Consejo de Ministros y comandante en jefe, fue el artífice político y militar de la Guerra de África.

Leopoldo O’Donnell (1809–1867) – posteriormente nombrado duque de Tetuán por sus victorias – fue la figura central de la campaña. De familia aristocrática (con ascendencia irlandesa), hizo carrera militar combatiendo el carlismo en los años 1830-40. Participó en pronunciamientos liberales moderados y tras la revolución de 1854 fundó la Unión Liberal, convirtiéndose en uno de los políticos más influyentes del reinado de Isabel II. Ocupó varias veces la jefatura de gobierno; en 1858 logró formar un gabinete estable que duraría cinco años. Para 1859 O’Donnell ostentaba también la cartera de Guerra, por lo que asumió personalmente la preparación del conflicto con Marruecos.

Tenía reputación de general capaz y valiente (había sido herido gravemente en combate años atrás). O’Donnell vio en la expedición africana una doble oportunidad: reforzar el prestigio internacional de España y apuntalar su propia posición política con laureles militares. Durante la guerra, dirigió las operaciones desde el frente, liderando en persona el asalto de Los Castillejos y la entrada triunfal en Tetuán. Su liderazgo le valió enorme popularidad momentánea –a su regreso a Madrid en mayo de 1860 fue aclamado como héroe–. Políticamente, capitalizó el éxito obteniendo el título de duque de Tetuán y consolidando el gobierno liberal. No obstante, sus ambiciones de perpetuarse en el poder finalmente no evitaron que años más tarde cayera en desgracia (en 1863, por presiones cortesanas, Isabel II lo sustituyó). O’Donnell falleció en 1867, pero su papel en la Guerra de África quedó en la memoria como ejemplo de caudillo victorioso que “necesitaba el general O’Donnell” –según comentaron algunos irónicamente– para cimentar su prestigiO.

Juan Prim y Prats (1814–1870), conde de Reus y más tarde marqués de Los Castillejos, fue el otro gran protagonista español. A diferencia de O’Donnell (moderado templado), Prim era de tendencia progresista y había sido rival político en ciertos momentos. Veterano militar catalán, Prim también se ganó la fama combatiendo carlistas y liderando voluntarios en la Guerra dels Matiners (segunda guerra carlista, 1847-49). Carismático y audaz, su participación en la Guerra de África le elevó a la categoría de héroe nacional. Prim comandó la brigada catalana y luego una de las divisiones más comprometidas en vanguardia. En la batalla de Los Castillejos (1 de enero de 1860), cuando las tropas españolas flaquearon ante un contraataque marroquí, Prim cargó al frente, sable en mano, logrando la victoria a costa de cuantiosas bajas. Ese acto de arrojo le valió el título nobiliario de marqués de Los Castillejos y la admiración popular. Durante el resto de la campaña siguió destacando –sus voluntarios catalanes fueron los primeros en entrar en Tetuán–. El prestigio ganado fue tal que, como señala un análisis, “el prestigio adquirido por el general Prim en esta guerra fue fundamental para convertirlo en el hombre que condicionó la política española en la siguiente década”. En efecto, tras 1860 Prim se proyectó como líder progresista, acabando por encabezar la revolución de 1868 que destronó a Isabel II. Irónicamente, su carrera culminaría en 1870 alcanzando la Presidencia del Consejo y ofreciendo la corona española a un príncipe extranjero (lo que provocó su asesinato ese año). Pero todo ello no hace sino confirmar cuánto catapultó la Guerra de África la figura de Prim, dándole la aureola de militar glorioso al servicio de la nación.

Mohammed IV de Marruecos (1803–1873), conocido también como Muley Muhammad o Muhammad ben Abd al-Rahman, fue el sultán del Marruecos enfrentado a España en 1859-60. Hijo y sucesor del sultán Abd al-Rahman, accedió al trono en un momento sumamente desafiante: fue coronado el 28 de agosto de 1859, justo cuando estallaba la crisis con España. A sus 56 años, Mohammed IV tenía experiencia militar (había comandado tropas en la batalla de Isly contra los franceses en 1844, donde fue derrotado). Esa derrota le enseñó la necesidad de modernizar el ejército marroquí: desde 1845, con permiso de su padre, impulsó reformas militares creando unidades de infantería regular (askari) equipadas y entrenadas al estilo europeo.

Fundó una escuela de ingenieros en Fez e incluso contrató instructores extranjeros (un oficial francés renegado, Saulty, entre ellos). Sin embargo, estas reformas habían sido parciales y encontraron resistencias internas –muchos soldados reclutas desertaban, y la base tribal del ejército seguía primando sobre la disciplina moderna–. Como gobernante, Mohammed IV comprendía la desventaja de Marruecos frente a potencias industrializadas. De hecho, en 1856 firmó con Gran Bretaña un tratado comercial que rompía el tradicional aislacionismo económico del reino, abriéndolo al influjo europeo. Su política exterior intentaba equilibrar a Francia y Reino Unido para preservar la independencia. En la crisis de Ceuta de 1859, el sultán quiso evitar la guerra ofreciendo concesiones (excepto la ejecución de sus súbditos, que chocaba con su autoridad). Pero la yihad declarada por él no logró movilizar eficazmente a todas las tribus contra la invasión. Tras las derrotas militares de 1860, Mohammed IV se avino a firmar la paz de Wad-Ras asumiendo duras condiciones. Pese al descalabro, su reinado continuó hasta 1873, periodo en el cual siguió adelante con reformas (por ejemplo, fundó una rudimentaria imprenta estatal y envió embajadas a Europa). Su hijo Hassan I le sucedió tras su muerte. Mohammed IV queda en la historia como un monarca que intentó resistir la creciente presión colonial con reformas moderadas, pero que se enfrentó a fuerzas superiores. Su derrota ante España evidenció la debilidad marroquí e inició la senda que décadas más tarde llevaría al establecimiento de los protectorados europeo en Marruecos (francés y español, en 1912).

Reacciones internacionales y diplomacia durante la crisis

Aunque la Guerra de África fue esencialmente un conflicto bilateral hispano-marroquí, las grandes potencias europeas siguieron de cerca su gestación e influyeron en sus límites. En 1859, tanto Francia como Gran Bretaña tenían intereses estratégicos en el noroeste de África y veían con recelo cualquier alteración del statu quo. O’Donnell fue consciente de que necesitaba al menos la aquiescencia de París y Londres antes de lanzarse a la aventura. En efecto, no dio el paso de declarar la guerra hasta obtener el beneplácito franco-británico. Las gestiones diplomáticas comenzaron varios meses antes: durante la primavera de 1859, emisarios españoles tantearon al emperador Napoleón III de Francia, que entonces estaba inmerso en la campaña de Italia (Segunda Guerra de Independencia italiana). Napoleón III guardó inicialmente silencio sobre la cuestión marroquí, lo que generó rumores de posible oposición francesa.

La prensa moderada contraria a O’Donnell llegó a insinuar que Francia vetaría la expedición española, creando un amago de crisis diplomática. En realidad, Napoleón III no tenía intención de enemistarse con España; necesitaba aliados o al menos estabilidad en Europa tras sus empresas en Italia. Para desmentir las habladurías, Napoleón tomó una medida significativa: ordenó publicar una nota oficial en Le Moniteur (diario gubernamental francés) declarando “los peligros que [los franceses] tenemos que temer de Marruecos y la satisfacción que experimentaríamos al ver a España vengar sus afrentas”. Es decir, Francia dejaba claro que vería con buenos ojos que España castigase a Marruecos. Con esta maniobra (7 de septiembre de 1859), Napoleón III “cortó de raíz” las críticas en la prensa española sobre su supuesto veto, alineándose tácitamente con Madrid. A partir de entonces, Francia mantuvo una postura neutral benévola: se abstuvo de intervenir, pero tampoco puso obstáculos, limitándose a aconsejar moderación.

Más delicada fue la posición de Gran Bretaña. Los británicos, con su base en Gibraltar y abundantes intereses comerciales en Marruecos (tratado de 1856), temían cualquier acción que alterase el equilibrio en el Estrecho. El gobierno de Londres –dirigido entonces por el vizconde Palmerston– reaccionó con frialdad a las noticias del conflicto de Ceuta. A mediados de septiembre de 1859, el embajador británico en Madrid ofreció mediar diplomáticamente entre España y Marruecos para evitar la guerra. O’Donnell rechazó cortésmente la oferta, alegando que el honor nacional estaba en juego y que ninguna potencia extranjera podía arbitrar en una ofensa a la bandera española.

Los británicos entonces se centraron en limitar los objetivos españoles: su principal temor era la ocupación permanente de territorio marroquí, especialmente de puertos claves como Tánger, lo que amenazaría el control británico del Estrecho. Documentos de la época revelan que el embajador británico llegó a amenazar informalmente a O’Donnell con ocupar militarmente Tánger si España pretendía hacerlo. O’Donnell respondió con firmeza que tal acto sería inamistoso e incluso un casus belli entre España y Gran Bretaña, advirtiendo que lo denunciaría ante las demás potencias. Ante la tensa tesitura, Londres dio marcha atrás en esas amenazas directas pero insistió en obtener garantías.

Así, Gran Bretaña presionó para que España prometiera explícitamente no anexar territorio marroquí. O’Donnell y Calderón Collantes proporcionaron esas garantías de varias formas: en conversaciones privadas con diplomáticos, en declaraciones en Cortes y finalmente mediante una nota circular a las potencias europeas explicando que España buscaba únicamente satisfacción por el agravio y ninguna conquista permanente. Estas aclaraciones aplacaron parcialmente a Reino Unido.

Aun así, la desconfianza británica persistió durante la guerra: el Foreign Office mantuvo buques observando los acontecimientos y la prensa británica –notablemente el Morning Post de Londres– publicó feroces críticas tachando la intervención española de aventura irresponsable. Incluso en la colonia de Gibraltar se difundieron (vía Gibraltar Chronicle) copias de la correspondencia diplomática entre el gobierno marroquí y el representante español, en un aparente intento de exponer posibles excesos españoles. Pese a estas fricciones, Gran Bretaña optó por no involucrarse militarmente, contentándose con haber limitado la campaña a objetivos acotados.

El resto de las potencias europeas adoptó una actitud de espectadoras. Portugal simpatizaba con la empresa española (no en vano Ceuta fue portuguesa en el pasado), mientras Italia –en proceso de unificación– no tuvo papel directo. El Imperio Otomano, formal califa de los musulmanes, protestó diplomaticamente pero sin consecuencia. En general, las cancillerías europeas estaban más preocupadas por las secuelas de la guerra franco-austriaca de 1859 en Italia que por una escaramuza en Marruecos. El temor principal era que la conflagración se extendiera o que Francia/Gran Bretaña acabaran interviniendo, pero gracias a la gestión de O’Donnell eso no ocurrió. Una vez iniciada la contienda, tanto París como Londres mantuvieron estricta neutralidad, observando cómo España y Marruecos resolvían el asunto entre ellos. Solo después de las victorias españolas y ante la inminencia de la caída de Tánger, Francia ofreció oficiosos buenos servicios para facilitar la paz –que Mohammed IV aceptó–, pues tampoco le interesaba un derrumbe completo de Marruecos. Así, las grandes potencias se alinearon tras el resultado: España ganaría prestigio y compensaciones, pero Marruecos no perdería territorios clave. Este equilibrio quedó plasmado en el tratado final.

Justificación oficial de la guerra: manifiestos y discursos

El gobierno español se preocupó de justificar oficialmente la guerra ante las Cortes, la nación y el mundo. El 22 de octubre de 1859, día en que se aprobó la declaración de guerra, se emitió un manifiesto y se realizó una comunicación solemne al Parlamento. En la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados, la propuesta del Ejecutivo fue recibida entre aclamaciones. El acta parlamentaria recoge la vibrante afirmación gubernamental de que «la sesión de ayer es una exclamación unánime de España, que vuelve a despertar a la vida de las naciones». Esta frase, pronunciada por un ministro ante los diputados, refleja la retórica de renacimiento nacional que envolvió la decisión bélica. Según el gobierno, España había estado aletargada internacionalmente y la guerra en África la devolvía al concierto de las potencias europeas con honor. La votación resultó unánime (187 votos a favor, 0 en contra), certificando esa unidad política buscada por O’Donnell.

Simultáneamente, se preparó un Manifiesto de la Reina al pueblo español, redactado en tono patriótico y publicado en la Gaceta. En él, Isabel II –o más bien sus ministros en su nombre– expuso las razones de la guerra: el ultraje irreparable a la bandera, las repetidas ofensas de las tribus marroquíes, la falta de garantías pese a la buena voluntad española y la necesidad de defender el honor y la seguridad de la nación. Se invocaban además ideales elevados: la civilización frente a la barbarie, la justicia divina de la causa española y la protección de los cristianos. Aunque el texto exacto del manifiesto es extenso, su espíritu queda resumido en estas palabras: “España, que siempre ha sido grande y honrosa, sabrá pelear y vencer. Nuestra causa es justa: es la causa”. Esta rotunda declaración, reproducida en la prensa (La Discusión, 23/10/1859), condensa el mensaje propagandístico: España pelea por una causa justa y sagrada, segura de la victoria por su grandeza histórica.

En las Cortes, además de O’Donnell, intervinieron otros oradores apoyando la campaña. Políticos progresistas como Pedro Calvo Asensio justificaron su voto favorable enfatizando que no se trataba de una guerra de partido, sino de la nación entera. Se llegó a afirmar que “no es una guerra de gabinete, sino una verdadera política de Estado”, en respuesta a acusaciones británicas de que todo era un truco personal de O’Donnell. Incluso los diputados más a la izquierda, como los demócratas, aparcaron sus diferencias: Emilio Castelar, desde la prensa y foros públicos, proclamó la guerra como empeño casi providencial (como ya vimos). Por parte del Senado y del Consejo de Estado también hubo informes favorables. Todos los documentos oficiales insistían en que España no buscaba conquistas permanentes, solo el resarcimiento moral y material de la ofensa. Esta línea fue importante para consumo externo: Calderón Collantes envió notas a las potencias reiterando que “los objetivos que perseguimos no son otros que obtener satisfacción por los insultos recibidos, lejos de cualquier proyecto de conquistas territoriales”. Tal afirmación diplomática –que luego España cumplió, devolviendo Tetuán tras el pago indemnizatorio– tranquilizó a otros gobiernos.

Por último, cabe mencionar el Manifiesto dirigido a los marroquíes que, según algunas fuentes, fue difundido en árabe por el gobierno español durante la guerra. Este documento instaba a la población marroquí a no oponerse, asegurando que España venía como amiga a exigir del sultán solo reparaciones justas. Se presentaba a los españoles no como enemigos del Islam sino como portadores de progreso. Aunque su efectividad fue nula (dado el analfabetismo e incomunicación de la sociedad marroquí de entonces), ilustra la preocupación española por revestir su acción de legitimidad moral.

En conclusión, la Primera Guerra de Marruecos (1859-1860) estuvo precedida de un contexto complejo donde confluyeron factores internos (políticos, sociales), conflictos locales en la frontera y ambiciones nacionales. La España de Isabel II, a través del gobierno de O’Donnell, aprovechó un incidente fronterizo para embarcarse en una aventura militar que canalizó frustraciones y aspiraciones acumuladas. El clima preguerra fue de euforia patriótica estimulada por prensa y gobierno, y contó con el aval tácito de potencias vecinas bajo ciertas condiciones. Mapas, grabados y crónicas de la época –como los que hemos incluido– ayudan a visualizar aquel momento: la plaza fortificada de Ceuta vigilando la costa rifeña, los soldados embarcando al son de vítores, la reina despidiendo a las tropas con bendiciones, y finalmente el regreso triunfal del “Ejército de África” a una Puerta del Sol engalanada en 1860. Tras la breve guerra, España obtuvo una victoria resonante (Tratado de Wad-Ras, 26 de abril de 1860) que colmó temporalmente el orgullo nacional. Sin embargo, como apuntaron algunas voces críticas posteriores, aquel conflicto, nacido de “motivos básicamente internos”, fue también un espejismo: la gloria obtenida sería efímera y no resolvería los profundos problemas de la España isabelina, que una década más tarde enfrentarían un nuevo ciclo revolucionario. Con todo, la Guerra de África marcó un hito en la historia decimonónica española, y sus antecedentes demuestran cómo la política interior, el pulso de la opinión pública y las circunstancias internacionales pueden entrelazarse para conducir a la guerra.

Fuentes consultadas: Archivos y prensa de la época; estudios de historiadores modernos como Josep Fontana, Juan Francisco Serralonga, Juan A. Inarejos, Yasmina Romero; Diario de Sesiones de Cortes de 1859; fondo cartográfico de la Biblioteca Nacional de España; y varias obras citadas a lo largo del texto. Los testimonios y cifras entre comillas provienen de las referencias listadas. Cada cita enlazada (【XX†Ly-Lz】) corresponde a un extracto de dichas fuentes, que sustentan la información presentada. Se ha priorizado el uso de fuentes primarias del siglo XIX (periódicos, discursos, manifiestos) y análisis académicos recientes para ofrecer una visión rigurosa y crítica de la situación preguerra que llevó a la Guerra de África de 1859–1860.

Deja una respuesta