No hay productos en el carrito.

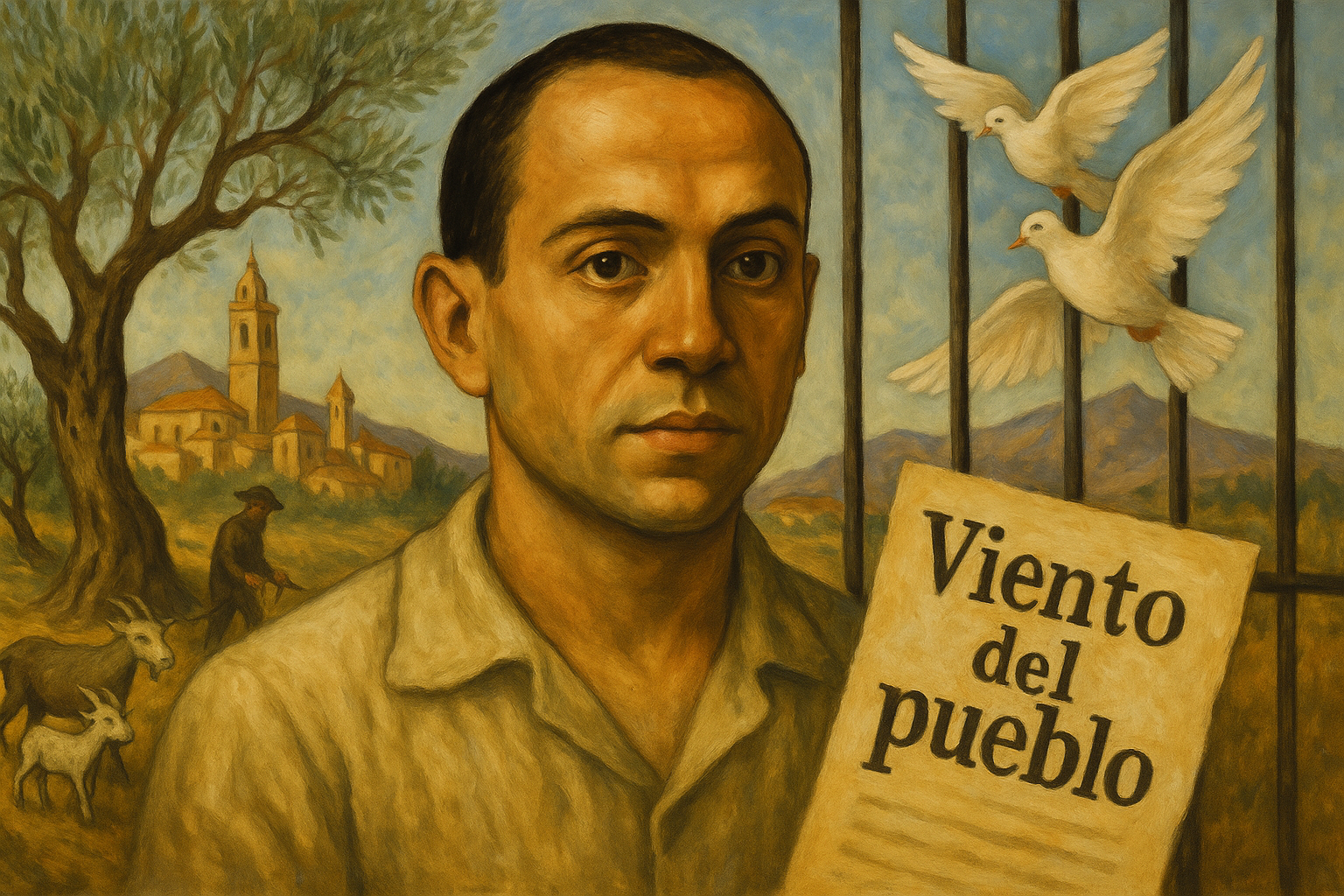

Viento del pueblo: Miguel Hernández, poesía en guerra y solidaridad

Rosa Amor del Olmo

Miguel Hernández (1910-1942) vivió y escribió en el ojo del huracán histórico de España. Sus versos nacen marcados por la Guerra Civil Española, la pobreza rural y un ardiente sentido de la solidaridad humana. Este poeta oriolano, de origen campesino humilde, convirtió su vida en materia poética: “su poesía es un puente entre lo íntimo y lo colectivo, entre la emoción personal y la lucha social”.

En plena contienda fratricida de 1936-39, Hernández tomó partido por la causa republicana; actuó como soldado y comisario de cultura, llevando la poesía al frente de batalla. Su obra de esos años se volvió un grito de combate: versos que expresan a la vez dolor y esperanza para los oprimidos. Incluso tras la derrota, encarcelado por el franquismo, siguió fiel a su voz. En la oscuridad de la celda forjó poemas de amor, ausencia y dignidad, demostrando que la poesía podía ser trinchera ética y refugio humanista frente a la injusticia.

Hernández integró la “Generación del 36”, jóvenes creadores atravesados por la guerra. A diferencia de muchos poetas de formación urbana y académica, él venía de la periferia rural, “procedencia social humilde y formación autodidacta”. Esa marginalidad le otorgó una perspectiva única: escribía “desde la carencia y desde la cárcel, la guerra y la derrota”, amasando poesía con “orfandad social absoluta y rebeldía”. Su obra condensa la crónica histórica y el diario íntimo: en ella coexisten la vida y la muerte, lo individual y lo colectivo. Como otros grandes poetas trágicamente jóvenes (caso de César Vallejo en Perú), Hernández vivió “la intensidad de la vida y de la muerte juntas, la precariedad […] ligada al afán de humanidad y justicia”.

Guerra civil: versos de lucha y esperanza

La Guerra Civil empapó la pluma de Miguel Hernández con sangre y anhelos. Desde el estallido bélico en 1936, su poesía se hizo más directa y combativa. Publicó en 1937 Viento del pueblo, un libro emblemático de poesía de guerra que reúne “poemas-arenga, poemas-grito, poemas-lucha” escritos “al calor de la contienda”. En estos versos resuena la voz colectiva del pueblo en armas: Hernández canta a los campesinos, a los soldados, a las madres, con un tono épico popular. Poemas como “Vientos del pueblo” o “El frente” (que incluye la célebre arenga “¡Juventud, divino tesoro armado!”), se convirtieron en himnos oficiosos de la resistencia republicana. Según los críticos, aquellos textos desbordaban “humanidad y rabia a borbotones, entremezclados”, una mezcla de ternura y furia sincera. Miguel era consciente de estar “cantando a España como problema”, siguiendo la tradición de Antonio Machado y otros, pero con su propio acento campesino y combativo.

A pesar del horror bélico, en la poesía hernandiana nunca se apaga la esperanza. Incluso en El hombre acecha (1939), poemario escrito hacia el final de la guerra y teñido de presentimiento de derrota, aparecen destellos de fe en la humanidad. En piezas como “Llamo a los poetas” o “Canción última”, Miguel cierra con versos esperanzadores, casi a modo de testamento vital. Un ejemplo es el final de “Canción última”, donde implora:

“¡Que mi voz suba a los montes / y baje a la tierra y truene! / Eso pide mi garganta / desde ahora y desde siempre”,

afirmando su deseo de que su voz trascienda la muerte. Esta dimensión esperanzadora le valió ser conocido como el poeta de la esperanza obstinada. No en vano, Aitor Larrabide –director de la Fundación Miguel Hernández– señala un verso como lema de su filosofía vital: “¡Dejadme la esperanza!”, reflejo de que “su obra representa la pasión por la cultura como única forma de progreso”.

En plena contienda, Miguel también utilizó su arte como arma de solidaridad activa. Un episodio revelador fue la publicación de su poema “Las abarcas desiertas” en Ayuda, boletín del Socorro Rojo Unificado, el 2 de enero de 1937. Aquella revista buscaba recolectar juguetes y donativos para los niños pobres de la zona republicana durante el Día de Reyes. Hernández contribuyó con versos que retratan la pobreza infantil que él mismo padeció:

“Nunca tuve zapatos, / ni trajes, ni palabras: / siempre tuve regatos, / siempre penas y cabras.”

El poema expresa el anhelo de que “el mundo entero [fuera] una juguetería” en la noche de Reyes. La solidaridad de Miguel Hernández no tenía límites, recuerda un comentarista: con poemas así, dio voz a los niños humildes y denunció que antes la oligarquía solo regalaba juguetes a sus hijos, mientras el pueblo carecía de todo. Este gesto —un poeta en el frente escribiendo para aliviar la tristeza de los niños— sintetiza su ética humanista frente a la guerra.

Voces de pobreza y dignidad

La pobreza no fue para Hernández un tema abstracto, sino experiencia de vida y raíz de su conciencia social. Criado como pastor de cabras en Orihuela, conoció la miseria rural de la España de su tiempo. Esa vivencia aflora en poemas profundamente empáticos con los humildes. En “El niño yuntero”, por ejemplo, dibuja la desgarradora imagen de un niño campesino “atada su vida a un yugo”, símbolo de las generaciones de jornaleros explotados. Con versos compasivos pero indignados, el poeta clama:

“¡Que salga del corazón / de los hombres jornaleros / que antes de ser hombres son / y han sido niños yunteros!”,

llamando a romper el ciclo de pobreza.

Este humanismo rebelde recorre también “Las abarcas desiertas”, ya mencionado, y “Aceituneros” (1937), poema dedicado a los braceros de Jaén. En “Aceituneros”, adoptado con los años como himno popular andaluz, interroga: “¿Quién levantó los olivos?” y responde: no fueron reyes ni señores, “sino la tierra callada, el trabajo y el sudor”. Hernández exalta así la dignidad del campesino que con su esfuerzo sostiene al país, reivindicando la justicia social: “La tierra es tuya, el olivo es tuyo y mío”, escribe, proclamando un sentido proto-igualitario.

La conciencia de clase en Miguel Hernández está íntimamente ligada a la compasión. Para él, como señalaría años después el poeta Antonio Gamoneda, “la conciencia de la pobreza es revolucionaria”. Hernández, Gamoneda y otros como César Vallejo encarnan al poeta que hace del sufrimiento social su propio sufrimiento, volcando esa herida en versos que son a la vez denuncia y búsqueda de amor entre los hombres. Por eso, a pesar de describir la miseria con crudeza, la poesía hernandiana no cae en la desesperación nihilista. Antes bien, la “conciencia de la pobreza alimenta e impulsa la rebelión contra […] la injusticia”. Sus versos de temática social suelen proponer, implícitamente, la solidaridad y la rebeldía como caminos para superar esa injusticia.

Un poema paradigmático es “Nanas de la cebolla”, escrito en 1939 desde la cárcel de Torrijos al enterarse de que su esposa e hijo apenas tenían pan y cebolla para comer. En esta conmovedora canción de cuna, Miguel combina la imagen de la cebolla –“escarcha cerrada y pobre”– con la risa inocente de su bebé, a quien anima a reír para no sentir el hambre:

“Tu risa me hace libre, / me pone alas. / (…) / ¡Alondra de mi casa, ríete mucho!”

Aun en la adversidad extrema, el poeta afirma la vida: “¡Dejadme la esperanza!”, clama al final del poema. Críticos la han llamado “la canción de cuna más patética (enternecedora) jamás escrita” por cómo entrelaza ternura y denuncia. “Nanas de la cebolla” ejemplifica el compromiso humanista de Hernández: denuncia la injusticia (el hambre de un niño inocente) al mismo tiempo que brinda consuelo y esperanza mediante la palabra poética. En suma, Miguel Hernández erigió a los pobres, los campesinos y los oprimidos en protagonistas de su poesía, reivindicando su dignidad en cada verso sencillo y profundo. Por eso se le ha llamado el “poeta del pueblo”, título ganado por “el fiel reflejo que hace del sentimiento de lucha obrera y de causa republicana”.

Solidaridad y compromiso ético

La obra de Hernández está atravesada por un compromiso ético y político inquebrantable. Frente a la injusticia, sus poemas toman postura con valentía. Él mismo afirmó en una de sus letras:

“¿Para quién escribo yo? / Para ese niño que pasa / con el carro de las nubes / camino de su casa”,

indicando que escribía para el pueblo llano y sufriente. Esta actitud de poesía comprometida se afianzó con sus vivencias: la guerra le mostró la necesidad de la fraternidad entre iguales, y la cárcel puso a prueba sus convicciones humanistas. En prisión compuso Cancionero y romancero de ausencias (1938-1941), poemario íntimo donde trasluce su ética: versos depurados, casi desnudos, que reflexionan sobre el amor, la pérdida y también la injusticia sufrida, sin rencor pero con firmeza moral.

Miguel nunca perdió la empatía hacia el prójimo. Por el contrario, el sufrimiento propio le hizo abrazar más la causa de “los de abajo”. Se le puede considerar un poeta humanista en el sentido más profundo: creía en la igualdad esencial de todos y en la obligación de alzar la voz por los oprimidos.

Hernández inscribió su nombre en la gran tradición de la poesía ética en lengua española. Junto a nombres como Antonio Machado, Pablo Neruda o León Felipe, representa la “poesía como arma cargada de futuro” –por evocar la célebre frase de su compañero generacional Gabriel Celaya–. De hecho, Pablo Neruda lo llamó metafóricamente “su hijo español”, reconociendo en Miguel a un heredero del espíritu combativo y solidario que animaba a los poetas antifascistas de su época. La autenticidad de Hernández fue siempre su sello: escribía lo que vivía y vivía conforme a sus ideales. Desde su juventud autodidacta en Orihuela hasta sus últimos días enfermo en la prisión de Alicante, “no renunció a la sonrisa ni a su voz”, como destaca el poeta Jorge Villalobos; “en cada poema se ve una honestidad titánica, eso es su legado”. La rebeldía ante lo impuesto, la defensa de la libertad y la compasión humana son valores que su poesía trasmite sin panfleto, a través de imágenes potentes y emoción sincera. “Auténtico, profundo, sencillo”, así resume su Fundación las cualidades éticas de su obra, que “bebe de las fuentes del pueblo”. En tiempos donde prevalecía el odio, Miguel Hernández optó por la solidaridad: sus versos son abrazos en mitad de la barbarie, gestos de amor y justicia que desafiaron a la violencia.

Un legado vivo en la poesía contemporánea

A más de 80 años de su muerte, Miguel Hernández sigue vivo en la poesía actual. Su figura inspira a nuevas generaciones de autores que escriben desde el dolor, la resistencia y la denuncia social. Se ha llegado a hablar de un “post-miguelhernandismo”, es decir, una estela poética que perdura “generación tras generación”, como un “viento del pueblo” que sigue soplando en los pulmones de otros poetas. Aunque la estética de Hernández —mezcla de lirismo popular y metáforas audaces— es difícil de imitar, muchos creadores contemporáneos reivindican su actitud. “Más que en un estilo específico, su influencia está en su actitud poética indesmayable”, señalan editores actuales, destacando esa entrega visceral de Miguel donde “cada víscera está al servicio del verso”. Es su ejemplo de coherencia y pasión el que cala hondo. El poeta Antonio Lucas (Madrid, 1975) opina que la huella de Hernández se percibe sobre todo en “el calado de su actitud y su leyenda”: su vida de poeta-mártir amplifica la potencia de su obra. Esa vida entregada a la poesía y a la justicia emociona y sirve de norte ético para escritores jóvenes.

Voces de la poesía española actual reconocen abiertamente esta influencia. Raquel Lanseros (Jerez, 1973) afirma que sin Miguel Hernández “no es posible explicar la producción poética posterior” en España. Para muchos, él fijó un listón moral: el poeta como conciencia de su pueblo. Momo Galera (Murcia, 1997) define a Miguel con una sola palabra, “la lucha”, y aconseja a cualquier joven autor crítico “impregnarse de la tinta libertaria de Miguel” si pretende escribir a contracorriente. Galera y otros ven en Hernández un faro para la poesía de la resistencia. Jorge Villalobos (Málaga, 1995) agrega que “tanto para la vida como para escribir, es mucho lo que [Hernández] puede enseñarnos, reflejarnos y abrazarnos en momentos difíciles”. Él escoge un verso del oriolano —“voy entre pena y pena sonriendo”— como muestra de esa resiliencia combativa ante la adversidad. Esta capacidad de resistir con una sonrisa es quizá una de las herencias más conmovedoras de Hernández.

No solo en España: en Hispanoamérica también pervive el espíritu hernandiano. Poetas comprometidos latinoamericanos, de ayer y de hoy, han compartido esa unión de poesía y conciencia social. Autores como el salvadoreño Roque Dalton o el chileno Pablo Neruda (quien prologó una antología de Hernández en 1937) bebieron de la misma fuente de poesía combativa y solidaria. En la segunda mitad del siglo XX, la poesía de protesta y denuncia –desde la Generación del ‘50 en España hasta la poesía social latinoamericana contra dictaduras– encontró en Miguel Hernández un precursor y símbolo. Su ejemplo resuena en versos que denuncian injusticias, ya sea la dictadura militar chilena (como en la obra de Raúl Zurita) o las desigualdades globales actuales. La temática social de Hernández, su “intemporalidad del mensaje” y “rebeldía contra lo impuesto”, siguen vigentes. En pleno siglo XXI, en la España de la crisis o en una Latinoamérica convulsa, la voz de Miguel –auténtica y sencilla– sigue hablando al presente. Como ha señalado la Fundación que custodia su legado, sus libros “aspiran a la belleza partiendo de lo simple” y a la verdad desde la sinceridad. Esa búsqueda de belleza y verdad con lenguaje llano inspira a poetas que hoy retoman la poesía social no como panfleto, sino como arte empapado de realidad.

Podemos citar casos recientes de reivindicación explícita de Miguel Hernández. El cantautor Joan Manuel Serrat, aunque no poeta estrictamente, jugó un papel enorme difundiendo sus versos al adaptarlos a la música en la década de 1970, ganando legiones de jóvenes lectores para Hernández. Más cercanos en el tiempo, el centenario de su nacimiento en 2010 desencadenó homenajes en España, América y hasta traducciones al inglés, mostrando la proyección universal de su obra. Asimismo, proyectos culturales como jams poéticas o editoriales independientes han reivindicado su figura para conectar con preocupaciones actuales. Desde la editorial Esto no es Berlín subrayan la vigencia de su verbo precisamente por su autenticidad y porque su poesía implica “una vuelta al yo, al intimismo” en tiempos de ruido. Paradójicamente, un poeta que fue colectivo y combativo también enseña a los jóvenes creadores la importancia de escribir con el corazón en la mano, fieles a uno mismo.

En definitiva, Miguel Hernández sigue galopando raudo en la herencia poética. Su sangre poética “estercola el territorio” de la literatura posterior, abonándolo con su verdad y dolor. Su legado se percibe en la poesía ética contemporánea, esa que no rehúye hablar de injusticia, memoria o resistencia. Cada vez que un poeta alza la voz contra la opresión o canta a los humildes, resuena algo del eco hernandiano. Como bien se ha señalado, en Miguel encontramos “la extraña resiliencia de la juventud en la libertad”. Amor y libertad fueron sus pilares; amor y libertad siguen siendo banderas para muchos bardos de hoy. En sus propias palabras, “porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada”, anunciando que tras la noche más larga siempre habrá ojos nuevos buscando la luz. Miguel Hernández nos enseñó a no claudicar: su poesía es semilla de esperanza y combate que continúa floreciendo. 🌹