No hay productos en el carrito.

J. L. Fraguas Amor (UCM)

Del proyecto «Abre los ojos a Galdós» (Observatorio Negrín-Galdós)

Marianela (1878) de Benito Pérez Galdós es una novela realista que, bajo la apariencia de un drama sentimental, encierra una aguda crítica social. Galdós retrata con dureza la historia de María, llamada Marianela, una joven huérfana, pobre y “poco agraciada” que sirve de lazarillo al joven Pablo Penáguilas, un muchacho ciego de nacimiento perteneciente a la burguesía rural. A través de la relación entre Marianela y Pablo, y la intervención del médico Teodoro Golfín, Galdós articula una visión crítica de la sociedad española del siglo XIX, anticipando debates modernos sobre la discapacidad, el clasismo y la desigualdad social. En la novela se confrontan la belleza interior y la belleza exterior, la compasión genuina y la caridad hipócrita, la inocencia marginada y el progreso científico, para sostener una tesis central: la sociedad de su tiempo valora más las apariencias físicas y la posición social que la esencia humana, lo cual lleva a la exclusión y al sufrimiento de los más vulnerables. Esta investigación académica explora cómo Galdós, mediante la figura trágica de Marianela y su contraste con Pablo y Teodoro Golfín, denuncia la marginación de las personas con discapacidades y de las clases desfavorecidas, prefigurando críticas contemporáneas sobre discapacidad y exclusión social.

La ceguera como símbolo de la visión superficial

La ceguera de Pablo cumple una función simbólica clave en la novela. En un nivel literal, Pablo Penáguilas no puede ver el mundo material; pero irónicamente, su falta de vista le permite apreciar a Marianela de un modo más profundo que el resto de personajes. Siendo ciego, Pablo no percibe la fealdad física de la Nela, sino que descubre en ella “otro tipo de belleza” – la belleza interior de su dulzura y bondad – que lo lleva a idealizarla y enamorarse de su alma. De este modo, Galdós plantea una inversión de roles: el hombre ciego “ve” con los ojos del alma aquello que los videntes no saben ver. La ceguera física de Pablo representa metafóricamente la ceguera moral de la sociedad: él, privado de vista, logra apreciar el valor intrínseco de Marianela, mientras los “ojos sanos” de los demás permanecen ciegos a esa belleza interior. Este planteamiento anticipa perspectivas modernas que critican la mirada superficial hacia la discapacidad, sugiriendo que a veces quien carece de un sentido ve con mayor claridad verdades humanas que la sociedad ignora.

Sin embargo, Galdós no se detiene en la fábula romántica de “el amor es ciego”, sino que lleva la metáfora de la ceguera hacia una crítica social más amarga. Cuando el doctor Golfín logra “dar la vista” a Pablo, ocurre un giro profundamente trágico: el ahora vidente Pablo despierta de su “sueño de sombras” y su percepción de la realidad cambia drásticamente. Pablo, que amaba a Marianela sin haber visto su aspecto, de pronto se ve inundado por los valores superficiales de su medio social. Recuperar la vista lo hace sucumbir ante la apariencia física: al ver por primera vez a su bella prima Florentina, Pablo asume erróneamente que esa es la Marianela que conoció en espíritu. Al descubrir su confusión, inmediatamente desea conocer a la verdadera Nela con los ojos del cuerpo. En este punto, Galdós enfatiza la paradoja cruel: Pablo ha recobrado la vista, pero ha perdido la “visión” que tenía de Marianela. Como señalan los críticos, Pablo acaba volviéndose “ciego mental” al adoptar las mismas valoraciones superficiales que el resto de la sociedad. Es decir, se cura la discapacidad física pero se impone la ceguera simbólica: ahora Pablo solo concede valor a lo que ve con sus ojos, invalidando la verdad interior que había reconocido en la oscuridad. Galdós utiliza esta evolución para denunciar la superficialidad colectiva: la sociedad, “ciega” en términos morales, exige al individuo ajustarse a sus prejuicios una vez que este recupera la normalidad física. La tragedia resultante – el rechazo (aunque sea involuntario) de Marianela cuando Pablo puede verla – arroja luz sobre la hipocresía social y prefigura la crítica moderna al culto de la apariencia: quienes no encajan en el ideal estético son invisibles o despreciados por una sociedad que se niega a “mirar hacia adentro”.

El aspecto físico y la fealdad como marcadores de exclusión

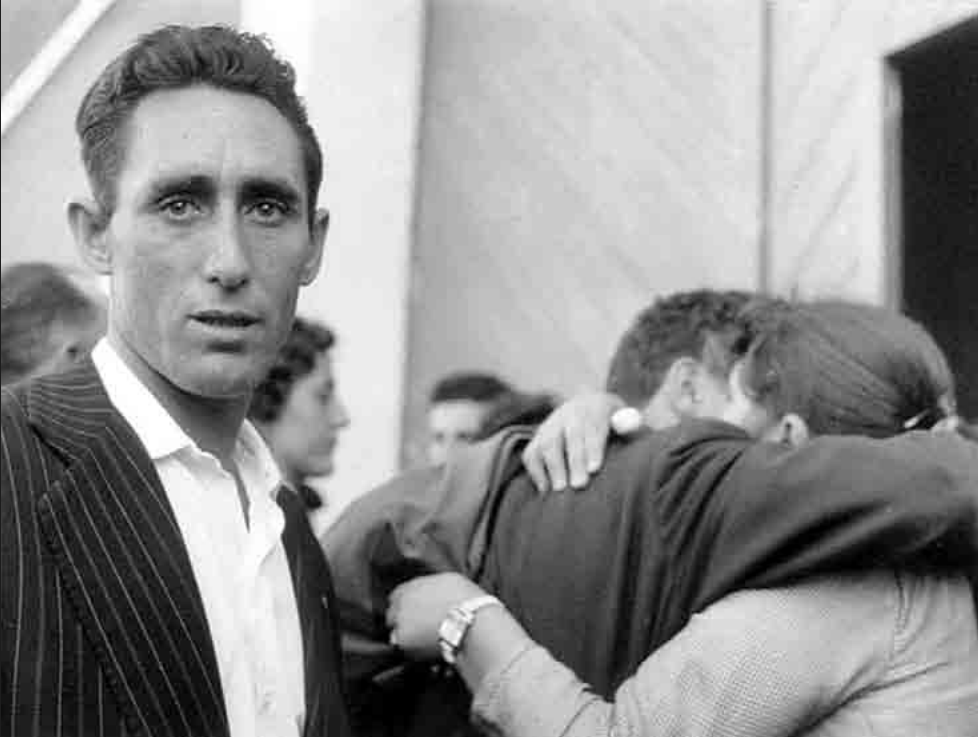

Ilustración de Marianela recostada en su humilde cesto, reflejando su pobreza y marginalidad (Cecilio Pla, 1901). La apariencia física opera en Marianela como un marcador brutal de la posición social y del valor concedido a cada persona. Galdós describe a Marianela con un realismo crudo, enfatizando su fealdad y fragilidad corporal: es una muchacha de diminuta estatura, con rasgos poco agraciados – “frente pequeña y picuda, nariz sin falta de gracia, ojos vivos pero tristes, labios diminutos y una sonrisa casi imperceptible, semejante a la de un muerto” – en suma, “desabrida, fea” estéticamente. El narrador y los personajes llegan incluso a calificarla de “monstruo” o “error de la naturaleza”, subrayando el estigma que supone su físico en el entorno social de la aldea. Desde niña Marianela ha internalizado el juicio ajeno: carece de autoestima y se considera “inútil” y “buena para nada” porque así la han hecho sentir quienes la rodean. Su propio nombre se diluye en motes y diminutivos – Nela, la Nela, la chica – como si careciera de identidad plena; de hecho, la novela destaca que Marianela “no tiene un nombre real” que la sociedad respete, “porque ella no cuenta”. Esta deshumanización alcanza el extremo cuando se nos muestra que la huérfana dormía en unas cestas en la casa de acogida, “su cama era menor que la que se le daría a un animal”, evidenciando la indiferencia y crueldad con que era tratada.

La fealdad, en la sociedad representada por Galdós, equivale así a una sentencia de marginación. Marianela es rechazada, ridiculizada o compadecida por su aspecto en un mundo donde la belleza física otorga privilegio y dignidad. Ese rechazo social constante – sumado a la orfandad y la pobreza extrema de la protagonista – la marca con un profundo trauma psicológico: Marianela desarrolla una obsesión con la belleza justamente porque carece de ella y ha sufrido el desprecio por tal motivo. Admira con fervor la hermosura de la naturaleza y venera la imagen idealizada de la Virgen María, al tiempo que aborrece su propio cuerpo “deforme”. Galdós sugiere que la sociedad clasista del XIX equipara la falta de belleza con la falta de valor humano, negando a personas como Nela cualquier posibilidad de realización. Marianela no puede aspirar al matrimonio ni a un trabajo respetable: su “apariencia desagradable” y su debilidad física la dejan sin lugar en la comunidad. En contraste, la hermosa Florentina, prima de Pablo, encarna todo lo que Marianela no es: joven, agraciada, bien educada y de estatus acomodado. El choque entre la fealdad de Marianela y la belleza de Florentina resume uno de los ejes temáticos de la novela. Florentina es percibida casi como un ser angélical – Galdós la compara con una aparición de la Virgen – y su sola presencia ilumina la diferencia de trato: allí donde Florentina recibe admiración y un pedestal moral (por su belleza asociada a virtudes), Marianela ha recibido lástima condescendiente o abierto menosprecio. En términos modernos, Galdós está denunciando un “capacitismo” estético-social avant la lettre: el valor de una persona se mide por su conformidad con las normas físicas y de utilidad productiva, condenando al ostracismo a quien no las cumple. La muerte de Marianela – causada en última instancia por el pánico a ser vista y rechazada por su amado debido a su fealdad – es la culminación trágica de esta lógica excluyente: la sociedad que la ha matado en vida con su desprecio finalmente la lleva a morir de dolor cuando ya no puede ocultarse de la mirada juzgadora. De esta manera, Galdós se adelanta a criticar la superficialidad cruel de una sociedad que “maltrata a los más vulnerables” por su apariencia, exponiendo las raíces de la exclusión social basada en el físico y la clase.

Ciencia, progreso y poder: el papel del doctor Golfín

La figura del doctor Teodoro Golfín introduce en Marianela la temática del progreso científico y su relación con el poder social. Teodoro Golfín, oftalmólogo de prestigio llegado a la aldea minera de Socartes, representa la ciencia moderna y las nuevas ideas liberales que irrumpen en la España del XIX. Desde su aparición, se le asocia con la noción de “milagro”: la familia de Pablo lo espera con ansias porque solo él puede obrar la prodigio de devolver la vista al joven ciego. Su entrada en escena viene marcada por el lema ilustrado “adelante, siempre adelante”, exclamación con la que anima a un joven humilde (Celipín) a perseguir la educación y el progreso personal. Golfín encarna así el optimismo científico de la época, confiado en que la razón y la técnica pueden superar las limitaciones naturales (la ceguera de Pablo) y mejorar la condición humana. Galdós, sin embargo, somete este progreso a escrutinio crítico: el avance médico logrado por Golfín tendrá consecuencias sociales y morales ambiguas, revelando las tensiones entre el ideal de progreso y la realidad de la desigualdad.

En términos prácticos, la ciencia médica en Marianela funciona al servicio de quienes poseen los medios y el conocimiento, reproduciendo en parte las jerarquías sociales existentes. Teodoro Golfín es “crucial en la transformación de las vidas” de Pablo y Marianela, pero esa transformación no beneficia a ambos por igual. Por un lado, su cirugía le devuelve la vista a Pablo, permitiendo que el joven Penáguilas “se encauce hacia el matrimonio” con Florentina y se integre plenamente en la vida normal que su familia deseaba. En este sentido, la ciencia actúa como instrumento de la familia burguesa para eliminar la discapacidad que amenazaba el futuro social del heredero: Don Francisco Penáguilas, el padre, temía que ni toda su fortuna bastara para asegurar la felicidad de un hijo ciego. La medicina aparece así aliada con el poder económico y los valores convencionales (curar al inválido, casarlo con una bella mujer, restaurar el orden social). Por otro lado, para Marianela el logro científico resulta ser una espada de doble filo: la misma operación que devuelve la vista a Pablo precipita la pérdida de su único espacio de amor y reconocimiento. En palabras de un crítico, Teodoro Golfín “indirectamente se convierte en el gran destructor” de Marianela, “aun sin quererlo”, pues al iluminar los ojos de Pablo termina apagando las ilusiones de la Nela. Galdós subraya irónicamente cómo el poder médico, aun ejercido con buenas intenciones, puede reforzar las dinámicas de exclusión: la ciencia “cura” al individuo privilegiado pero no altera la injusticia social subyacente, e incluso puede agravarla al restablecer las condiciones (la visión, la belleza) sobre las que se basa la discriminación.

No obstante, el personaje de Teodoro Golfín no se reduce a un científico frío. Galdós lo presenta también con una dimensión humanista y reflexiva, lo que enriquece la crítica social. Teodoro es quizás el único personaje “vidente” (con vista física) que aprecia la luz interior de Marianela: queda conmovido al oírla cantar y percibe en ella cualidades excepcionales más allá de su fealdad. Pronto diagnostica el verdadero mal que aqueja a la muchacha: “lo que le falta a Marianela es una recta instrucción para poder desarrollar sus capacidades… su alma tiene aptitud maravillosa”, afirma, lamentando que esté “llena de supersticiones groseras” por falta de educación. Con esta observación, el médico denuncia la estructura social injusta que ha condenado a Marianela a la ignorancia y la miseria. A diferencia de Florentina – educada y refinada – Nela no ha tenido ninguna oportunidad formativa: “no posee más educación que la que ella se ha dado”, señala Teodoro. El remedio que él intuye para Marianela no es médico sino social y educativo, pero llega demasiado tarde. La propia Florentina, tras la operación de Pablo, intenta practicar una filantropía tardía declarando que adoptará a Marianela como protegida – “he prometido que si [la Virgen] da vista a mi primo, he de recoger al más pobre que encuentre… ya he escogido a mi pobre, María, mi pobre eres tú”, le dice –; sin embargo, este gesto bienintencionado resalta la hipocresía de la caridad tradicional. Galdós pone en evidencia una sociedad que “no sabe ser caritativa sino bailando, toreando y jugando a la lotería”, es decir, que reduce la solidaridad a eventos puntuales y promesas superficiales. La oferta de Florentina de “recoger” a Nela surge solo después de logrado el milagro científico y parece más un adorno a la propia virtud de Florentina que una comprensión real de Marianela como igual en dignidad. En efecto, esta (falsa) filantropía llega demasiado tarde para salvar a Nela de la desesperación. Galdós muestra así la contradicción del progreso en su sociedad: tanto la tradición como la ciencia moderna dejan de lado al desposeído, a la “chica fea” que no encaja en ninguno de los dos mundos. El resultado es que ni los avances tecnológicos ni la caridad paternalista evitan la tragedia de Marianela, lo cual constituye en sí mismo una denuncia: el problema de fondo no era la ceguera de Pablo ni la pobreza de Nela, sino la estructura social clasista y prejuiciosa incapaz de integrar a los diferentes.

Galdós, el clasismo y la desigualdad social

Aunque Marianela se centra en un puñado de personajes, Galdós dibuja a través de ellos un panorama más amplio de la sociedad española del siglo XIX, marcada por profundas divisiones de clase y falta de movilidad social. La novela contrasta dos estratos opuestos: por un lado, la familia Penáguilas (Pablo, su padre Francisco y la prima Florentina), representantes de una pequeña burguesía rural acomodada; por otro lado, los pobres de Socartes, como la familia Centeno que acoge a Nela (Señana, Centeno y sus hijos Celipín y Tanasio) y la propia Marianela, huérfana sin patrimonio alguno. Esta contraposición pone de manifiesto injusticias sociales explícitas, en línea con el compromiso realista de Galdós. Florentina y Marianela no solo difieren en belleza física, “sino también en la clase social, la educación y el modo en que son tratadas en la sociedad”, señala un análisis de la obra. Las brechas de cuna y de formación determinan el destino de cada personaje: Florentina, por ser rica y hermosa, es ensalzada como un ángel benefactor, mientras Marianela, pobre y “feúcha”, es tratada con condescendencia e incluso crueldad.

Galdós critica con especial dureza la desigualdad de oportunidades que condena a los pobres a la ignorancia y la superstición. En Marianela se observa que “los pobres se aferran a sus creencias… que impiden la evolución social” en ausencia de educación y progreso real. Personajes como Celipín – el niño que sueña con “ir a Madrid a estudiar Medicina y salir de la pobreza” – representan ese anhelo de ascenso social mediante el saber, pero su propio entorno (su madre Señana, por ejemplo) tilda de locura esa aspiración fuera de lugar. Mientras tanto, las élites locales, aunque muestren gestos de caridad, se preocupan principalmente por mantener sus propios intereses: Don Francisco, el padre de Pablo, destina recursos a curar a su hijo y asegurar su futuro burgués, y solo después piensa en ayudar a Marianela de forma asistencial. La caridad de los ricos aparece así retratada como insuficiente y desfigurada por la hipocresía. El texto señala que Marianela, como representante de “los desposeídos a los cuales no llega la caridad de los ricos, o solo alcanza… con la máscara de la hipocresía y de la falsa asistencia”, sufre un abandono absoluto hasta ser empujada a la desesperación. En última instancia, Galdós acusa a “una sociedad muy poco equitativa” de provocar “consecuencias materiales, morales y educativas de gran trascendencia” en la vida de los más desfavorecidos. La muerte de Marianela es así simbólica: un caso que ilustra cómo la suma de pobreza, falta de educación y prejuicio social puede literalmente destruir a una persona sensible. A través de esta tragedia, la novela cuestiona las bases mismas de la estructura social decimonónica, sugiriendo la necesidad de un cambio de valores hacia una mayor justicia e inclusión – un mensaje que resuena con notable anticipación a los debates sobre exclusión y ciudadanía del siglo XX y XXI.

Terminando

En Marianela, Benito Pérez Galdós logró mucho más que un melodrama romántico: compuso una incisiva crítica a la sociedad de su época, adelantándose a preocupaciones que hoy identificamos en los estudios de discapacidad y las teorías de la justicia social. La novela articula una denuncia integral: revela cómo la ceguera puede ser más profunda en quienes ven pero no valoran al otro, cómo la obsesión social por la belleza física condena al ostracismo a los “feos”, y cómo las desigualdades de clase y la falta de educación perpetúan la exclusión de los más vulnerables. A través del destino de Marianela – una joven marginada por su cuerpo y su cuna – Galdós expone las fallas morales de una comunidad que prefiere “ver visiones” cómodas antes que enfrentar la verdad de sus injusticias. El contraste con Pablo y Teodoro Golfín realza este mensaje: el primero muestra la fragilidad de las buenas intenciones ante la presión social (el amor idealista sucumbe ante el prejuicio una vez recuperada la vista), y el segundo personifica las ambivalencias del progreso (la ciencia brinda luz, pero no sabiduría ni equidad por sí sola).

La vigencia de Marianela en debates contemporáneos es notable. Hoy hablamos del modelo social de la discapacidad, que enfatiza que el problema no es la ceguera de Pablo o la diferencia física de Marianela, sino la “mirada” social que los discapacita – exactamente lo que Galdós dramatizó al mostrar a Pablo volviéndose ciego de prejuicios al recuperar la vista. Asimismo, en épocas que abogan por la inclusión, la novela nos previene contra la caridad condescendiente: Florentina “adopta” a Marianela como pobre protegida, pero sin cuestionar el orden que la mantuvo excluida. Esta tensión se refleja en discusiones actuales sobre cómo superar el asistencialismo y garantizar una verdadera dignidad y autonomía a las personas con discapacidad o en pobreza. Galdós, con su lúcida empatía, reivindica en Marianela la primacía de la belleza interior, la educación y la igualdad esencial de todo ser humano frente a unas convenciones sociales míopes. En suma, la novela Marianela no solo retrata críticamente la España decimonónica, sino que también invita a reflexionar sobre la deuda pendiente de nuestra propia sociedad para con quienes siguen siendo “diferentes” – ya sea por su cuerpo, su mente o su origen social – y nos urge a mirarles con los ojos de la comprensión, la justicia y la humanidad.

Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and net and this is really annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.