No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

La palabra puede ser tan hiriente como un golpe. En la arena política actual y en el vasto mundo de las redes sociales, la agresión verbal se ha vuelto un recurso frecuente y normalizado. Los insultos, las descalificaciones y el lenguaje hostil inundan los parlamentos y las plataformas digitales, difuminando la frontera entre el debate enérgico y la violencia simbólica. Este ensayo explora qué es la agresión verbal desde varias perspectivas, cómo se usa estratégicamente en la política, de qué manera prolifera en redes sociales y cuáles son sus efectos. También se revisan estudios recientes y se proponen iniciativas –desde la educación cívica hasta códigos de conducta– para frenar la espiral de hostilidad en el discurso público.

La agresión verbal, también llamada abuso verbal, es una forma de violencia ejercida a través del lenguaje con la intención de dañar psicológicamente a otra persona. En psicología se define como un tipo de violencia que busca herir mediante palabras o mensajes hirientes, manifestándose en insultos o descalificaciones que pueden provocar ansiedad, baja autoestima e incluso deterioro de la reputación de la víctima. A diferencia de la violencia física, el maltrato verbal es menos visible pero igualmente destructivo: genera dolor psicológico duradero y devastador, comparable al dolor físico en sus efectos neurológicos. Estudios de neurociencia muestran que las regiones cerebrales del dolor físico se activan también ante el rechazo social o la humillación verbal, lo que confirma que las palabras pueden “doler” literalmente en el cerebro.

Desde la comunicación interpersonal y política, la agresión verbal suele entenderse como una forma de comunicación destructiva. Los teóricos Infante y Wigley la describieron como un rasgo de personalidad que predispone a atacar el autoconcepto de otras personas en lugar de rebatir sus argumentos, con el fin de dominar o manipular. En este sentido, la agresión verbal va más allá del desacuerdo razonado: busca desacreditar al oponente mediante ofensas personales, socavando su dignidad o legitimidad ante los demás.

La sociología aporta el concepto de violencia simbólica para entender estas dinámicas. Pierre Bourdieu acuñó esa idea para referirse a formas de dominación invisibles e internalizadas en las relaciones sociales. En contextos de agresión verbal, las palabras ofensivas funcionan como armas simbólicas que refuerzan jerarquías y sometimiento sin recurrir a la fuerza física. De hecho, el abuso verbal puede considerarse conducta violenta de carácter simbólico: al usar insultos o humillaciones, el agresor impone su poder dañando la autoestima del otro. Estas agresiones simbólicas a menudo son consentidas pasivamente por la víctima o la sociedad (se normalizan), perpetuando la dominación. Así, psicólogos sociales advierten que sufrir agresión verbal desde edades tempranas acostumbra a los jóvenes a la violencia, de modo que terminan viéndola como algo normal y repitiéndola sin sentir culpa. En suma, desde cualquier enfoque, la agresión verbal es entendida como violencia mediante palabras: un ataque intencional a la integridad emocional del otro, con profundas implicaciones individuales y sociales.

El insulto como estrategia política: de la retórica combativa a la normalización

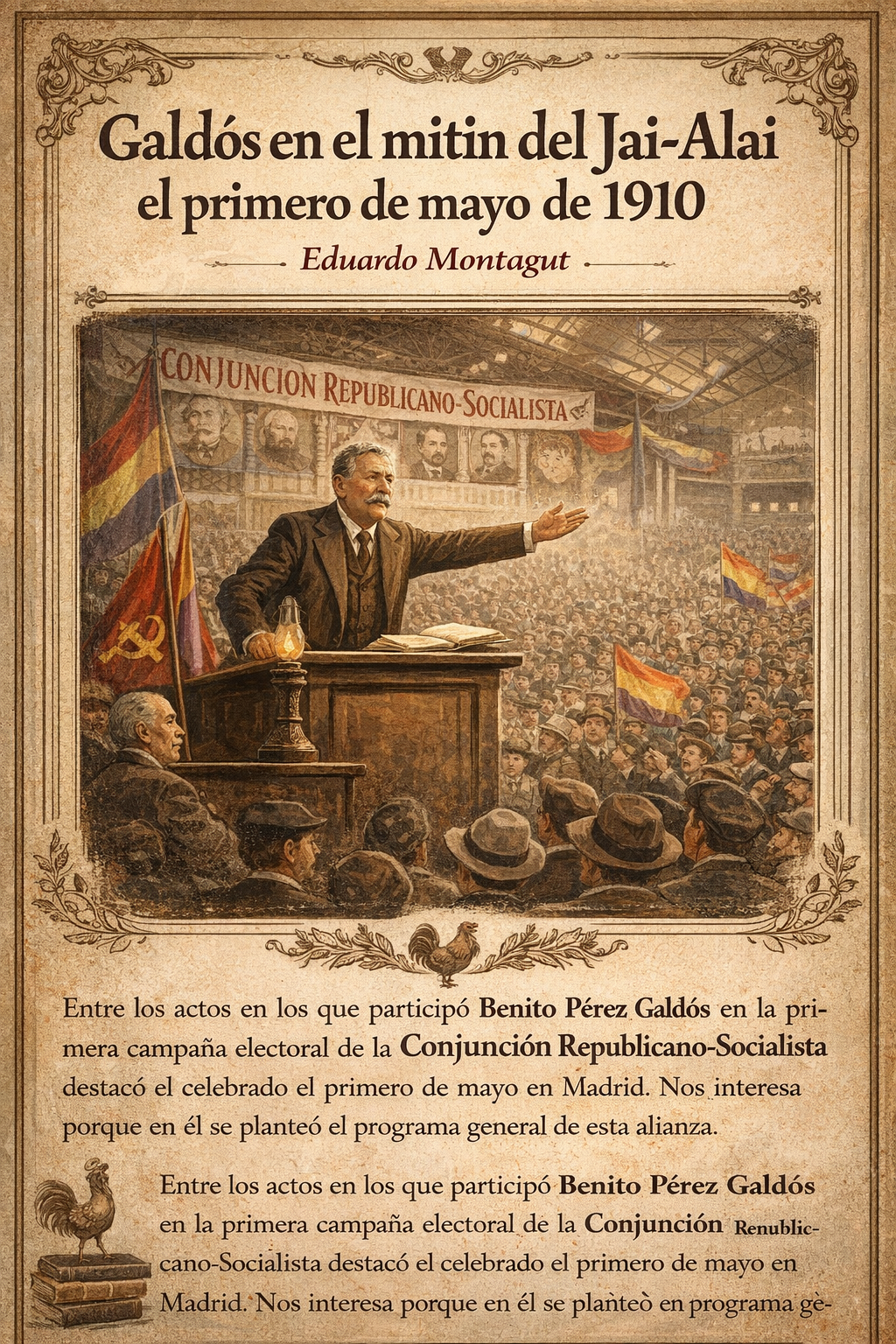

En la política contemporánea, la agresividad verbal ha pasado de ser excepcional a convertirse en un recurso retórico habitual. Los discursos públicos muestran una creciente normalización del insulto y la descalificación personal, lo que algunos analistas describen como una degradación del debate democrático. Ejemplos abundan en diversos países: desde líderes populistas que bautizan a sus adversarios con apodos denigrantes hasta diputados que convierten el parlamento en un ring verbal. Esta estrategia busca movilizar emociones fuertes –ira, indignación, entusiasmo de la tribuna propia– a costa de romper las normas tradicionales de cortesía política.

En España, sin ir más lejos, los propios parlamentarios veteranos reconocen que nunca habían visto un nivel de agresividad verbal como el actual en el Congreso. Los insultos personales “lo tapan todo” y eclipsan los debates de fondo. Se habla de un “lenguaje faltón, grosero” instalado en la política, síntoma de una “decadencia del respeto a la palabra”: ya no se valoran los grandes discursos argumentados, sino la frase hiriente que hace ruido. Parlamentarios de larga trayectoria señalan que antes podía haber dureza dialéctica entre adversarios, pero ahora se cruza la línea hacia el ataque personal –incluso a familiares de los políticos–, algo que “antes no pasaba”. Esta venenosa escalada de insultos ha enrarecido el clima parlamentario hasta erosionar la imagen de la institución. De hecho, las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas ya revelaban en 2017 una confianza ínfima en los representantes (82% de los españoles confiaba poco o nada en ellos, 30 puntos peor que una década atrás), y la situación no ha hecho más que empeorar al calor de estos enfrentamientos verbales.

La estrategia del insulto se emplea como arma política para deslegitimar al oponente simplificando la contienda en términos morales absolutos: el rival no solo está equivocado, es “corrupto”, “traidor”, “ignorante” u otros calificativos. Este discurso agresivo suele cosechar titulares y aplausos de las bases más radicalizadas, por lo que algunos líderes lo explotan deliberadamente. Un caso paradigmático es el de Vox en España: su líder Santiago Abascal ha defendido abiertamente la “violencia verbal” de su partido como forma de “decir la verdad”, jaleando los insultos machistas proferidos contra una ministra en el Congreso. Lejos de moderar el lenguaje, Abascal llegó a tildar de “enloquecida” a la ministra Irene Montero en un mitin multitudinario, acusándola de políticas criminales, mientras sus seguidores coreaban descalificativos aún peores (la megafonía del acto llegó a llamarla “rata”). En su discurso, el líder ultraderechista justificó los agravios diciendo que “tienen la lengua muy larga y la piel muy fina” quienes se ofenden, y prometió seguir “sin callarse” porque, en su visión, España está harta de la “dictadura de lo políticamente correcto”. Este lenguaje beligerante, que equipara moderación con censura, busca capitalizar el hartazgo y la frustración de una parte del electorado a costa de dinamitar puentes con el adversario.

No es un fenómeno aislado. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump marcó un precedente al emplear motes ofensivos contra sus rivales (“crooked”, “sleepy”, etc.), contribuyendo a normalizar la insultocracia en el debate público. En América Latina, el estilo combativo de líderes como Jair Bolsonaro en Brasil o Javier Milei en Argentina refleja una tendencia similar. Un estudio reciente sobre la esfera digital argentina reveló que la violencia política en redes sociales creció un 90% entre enero de 2023 y junio de 2025. El informe señala que el lenguaje ofensivo se intensificó transversalmente en todas las fuerzas, duplicándose la cantidad de discursos violentos en solo dos añosperfil.com. Llama la atención que, según ese análisis, el ahora presidente argentino Javier Milei figura como el usuario (no anónimo) con mayor cantidad de publicaciones ofensivas, acumulando 1.589 insultos en sus propios mensajes durante el período estudiado. En otras palabras, quien ostenta la más alta magistratura del país ha adoptado un tono abiertamente agresivo en su comunicación, lo cual envía la señal de que el insulto es válido como herramienta política.

Este clima general de beligerancia verbal tiene efectos preocupantes en la democracia. Por un lado, polariza aún más a las sociedades: al reducirse el contrario a una caricatura insultante, se elimina la posibilidad de matices o acuerdos. Por otro, socava la confianza ciudadana en el debate público y las instituciones. Diversos estudios indican que la incivilidad política mina la confianza en los líderes y disminuye la satisfacción con la democracia. Cuando la política se percibe como un constante intercambio de agravios en vez de una competencia de ideas, crece el desencanto y el cinismo en la población. Así, el insulto normalizado en boca de dirigentes y representantes no solo hiere a sus destinatarios inmediatos, sino que va erosionando las normas de respeto que sustentan la deliberación democrática.

Redes sociales: un ecosistema propicio para la agresión verbal

Si los parlamentos se han contagiado de la acritud, mucho tiene que ver el estilo comunicativo forjado en redes sociales. Estas plataformas funcionan a menudo como ecosistemas de agresividad verbal, donde el anonimato, la inmediatez y la lógica de los algoritmos fomentan expresiones hostiles. Internet ha derribado barreras para la participación pública, pero también ha eliminado filtros: cualquiera puede responder impulsivamente tras el teclado, a veces escudado en un seudónimo, sin las consecuencias inmediatas que tendría un agravio cara a cara.

La dinámica del anonimato juega un papel central. Al sentirse menos identificados o más protegidos detrás de una pantalla, muchos usuarios experimentan lo que psicólogos denominan efecto de desinhibición online: se reducen los frenos sociales y las normas de cortesía, emergiendo conductas más agresivas o crudas. Un estudio reciente liderado por la Universitat Politècnica de València constató que en redes sociales como X (antes Twitter) el anonimato y la inmediatez favorecen la expresión de emociones negativas y la reducción de la cortesía comunicativa. La interacción en tiempo real –rápida, visceral– impulsa respuestas cargadas de ira antes de que medie la reflexión. Esto crea un caldo de cultivo para la descortesía y el ataque personal. De hecho, el mismo estudio detectó patrones de conducta agresiva colectiva: cuando unos usuarios elevan el tono, otros tienden a imitarlos o incluso superar su agresividad, en una escalada hostil retroalimentada. La agresividad genera más agresividad, advierte la investigadora M. L. Carrió, y el sentimiento de impunidad online quita el miedo a «hablar sin pelos en la lengua». En muchos hilos de discusión, las respuestas dejan de buscar debate racional y se centran en el ataque personal y la deslegitimación del adversario, desviando cualquier intercambio constructivo.

Otro factor inquietante es el rol de los algoritmos de las plataformas digitales. Las redes sociales están diseñadas para maximizar el engagement (participación e interacción del usuario), lo cual en la práctica significa que priorizan el contenido más llamativo, que suele ser el que provoca reacciones emocionales extremas. Diversas investigaciones y filtraciones han señalado que las grandes compañías tecnológicas descubrieron que la indignación y el enfado generan más interacción. Por ejemplo, se reveló que durante años Facebook valoró cinco veces más las reacciones de “enojo” que los “me gusta” en su algoritmo de noticias. Esta decisión hacía que publicaciones diseñadas para enfadar alcanzaran mucha mayor difusión. Los propios científicos de datos de Facebook confirmaron en 2019 que los posts que desencadenaban reacciones de ira tendían a contener información tóxica, desinformación o contenido de baja calidad, y aun así el sistema los amplificaba desproporcionadamente. En palabras de un reportaje, durante al menos tres años la plataforma “potenció sistemáticamente lo peor de sí misma” al premiar con visibilidad extra aquellos contenidos más incendiarios. Este sesgo algorítmico hacia la conflictividad no es exclusivo de una red: YouTube, Twitter, TikTok y otras han enfrentado críticas similares por amplificar discursos de odio, conspiraciones o mensajes hostiles debido a que estos generan más comentarios y tiempo de visualización. En resumen, las propias reglas de difusión viral tienden a recompensar la hostilidad: un tuit furibundo o un vídeo insultante suelen volverse virales con más facilidad que un mensaje moderado, porque despiertan pasiones (ya sean apoyos o rechazos). Las plataformas han empezado a reconocer este problema –tras escándalos y presiones públicas–, pero la realidad es que millones de conversaciones en redes ya están condicionadas por esta lógica que premia la confrontación sobre el consenso.

Además, la polarización ideológica se agudiza en línea, creando cámaras de eco donde los usuarios se rodean de quienes piensan igual y satanizan al contrario. La interacción con desconocidos también favorece la deshumanización: insultar a un avatar o a un nickname es más fácil que hacerlo a alguien conocido en persona. Todo esto hace que las redes sociales se conviertan en terreno fértil para el discurso de odio y la agresión verbal impune. Basta observar las respuestas que reciben figuras públicas: según el estudio valenciano citado, una de cada cuatro respuestas a los tuits del Presidente del Gobierno español contiene lenguaje o imágenes agresivas. Memes ofensivos, motes denigrantes, bullying digital organizado mediante hashtags… la creatividad para agredir parece no tener fin en internet. Las imágenes y GIFs, añade el estudio, suelen emplearse para burlar la moderación automatizada con mensajes visuales sarcásticos u ofensivos que amplifican el impacto emocional del insulto. Por si fuera poco, la dinámica de estas discusiones hace que muchos usuarios busquen “like” y aprobación dentro de su tribu digital mediante la hipérbole insultante: se gana notoriedad atacando con más ingenio o crueldad que el anterior. Así se refuerza una hostilidad colectiva donde soltar la peor ofensa se convierte casi en deporte comunitario.

Consecuencias: del daño psicológico al deterioro del espacio público

La normalización de la agresión verbal acarrea múltiples consecuencias negativas, tanto a nivel individual como social. En primer lugar, están los efectos en la salud mental de quienes sufren ataques constantes. Diversos estudios psicológicos equiparan las secuelas del abuso verbal prolongado con las de otras formas de maltrato emocional. Una víctima de insultos continuos puede desarrollar ansiedad, depresión clínica o trastorno de estrés postraumático; el estrés crónico por humillaciones incluso aumenta el riesgo de enfermedades psicosomáticas. Aunque las palabras no dejen moretones visibles, pueden ser tan perjudiciales como los golpes en términos de dolor emocional y autoestima quebrada. Especialmente en niños y adolescentes, la exposición habitual a la violencia verbal –ya sea en casa, en la escuela o en línea– deja cicatrices profundas. Los menores humillados reiteradamente por padres, profesores o bullies pueden arrastrar de por vida un complejo de inferioridad y dificultades para confiar en los demás. Como advierten los especialistas, las palabras hirientes de la infancia pueden marcar la autoimagen de una persona incluso en su edad adulta, generando inseguridad o agresividad replicada hacia otros.

También hay evidencia de que el maltrato verbal continuado puede producir cambios neurológicos. Investigaciones en neurociencia (e.g., trabajos de Martin Teicher) sugieren que un ambiente familiar hostil lleno de gritos e insultos provoca alteraciones en regiones del cerebro relacionadas con la regulación emocional y la toma de decisiones. En pocas palabras, el cerebro sufre cuando el lenguaje que nos rodea es tóxico. Y a nivel comportamental, se ha observado que niños criados en entornos verbales violentos tienden a reproducir conductas antisociales: aprenden que agredir con la palabra es normal y lo incorporan a su repertorio. La agresión verbal, por tanto, se perpetúa generacionalmente si no se interviene.

En el plano colectivo, quizá la consecuencia más grave sea el deterioro del espacio público y democrático. Cuando el insulto y la burla pasan a ser moneda corriente en la discusión política y ciudadana, se banaliza el respeto mutuo que sustenta la convivencia. Sociólogos y filósofos advierten que una sociedad que trivializa el respeto abre la puerta a la erosión de normas básicas de tolerancia. El discurso agresivo permanente socava la cohesión social y erosiona valores comunes como la empatía y la dignidad. La UNESCO ha señalado que los discursos de odio y la violencia verbal no solo dañan a las personas objetivo, sino que constituyen un ataque contra la inclusión y los derechos humanos, minando la paz social y retrasando el progreso democrático. En otras palabras, la proliferación de lenguaje agresivo nos hace una sociedad más dividida, temerosa y cínica.

Un efecto evidente es la pérdida de calidad del debate público. Cuando políticos y ciudadanos se acostumbran al intercambio de insultos, el resultado es que disminuye la deliberación racional. Las voces moderadas son ahogadas por el griterío extremista, y muchos optan por autocensurarse o alejarse de la conversación antes que soportar agresiones. Así, el espacio para el consenso o el entendimiento mutuo se reduce drásticamente. Además, la confianza en las instituciones democráticas se resiente. Como vimos, los niveles de confianza política caen en picado cuando la imagen de los líderes es la de gente que se dedica a pelearse como enemigos irreconciliables. La ciudadanía siente que el diálogo está roto y que el sistema ya no busca soluciones comunes, sino la aniquilación simbólica del adversario. Esto alimenta la apatía y la abstención electoral en unos, mientras radicaliza a otros hacia posiciones extremas, convencidos de que el adversario es una amenaza absoluta a la que hay que derrotar a toda costa (retórica propia del odio).

Asimismo, la banalización del insulto puede tener un efecto contagio en contextos cotidianos. Si el lenguaje irrespetuoso se hace habitual en medios, redes y política, las normas de cortesía en la vida diaria también se relajan. Puede aumentar la agresividad en entornos laborales, escolares o familiares, porque se envía el mensaje de que faltarle el respeto al otro es algo normal e incluso celebrado. De este modo, el clima social general se enrarece: crece la intolerancia a opiniones distintas, la gente prefiere refugiarse entre afines y la polarización dificulta resolver problemas comunes. En suma, la agresión verbal sistémica desgasta el tejido social, restando empatía y confianza, ingredientes esenciales para cualquier proyecto colectivo.

Finalmente, cabe mencionar el impacto en las víctimas directas de campañas de acoso o discursos de odio. En redes sociales, muchas personas –sobre todo mujeres, minorías o figuras expuestas– sufren linchamientos verbales que pueden derivar en un silencio obligado (silencing). El costo emocional de recibir miles de mensajes amenazantes o insultantes es altísimo: hay casos de depresión, abandono de la vida pública e incluso ideación suicida vinculados a este tipo de violencia digital. La intimidación mediante palabras busca precisamente excluir a ciertos grupos del debate (por ejemplo, disuadir a mujeres periodistas o líderes de opinar mediante oleadas de insultos machistas). Es un retroceso para la pluralidad y la igualdad en la esfera pública.

Propuestas: educación digital, códigos de conducta y rescate del civismo

Frente a este panorama inquietante, ¿qué se puede hacer para reconducir el discurso hacia cauces más respetuosos? Las soluciones requieren un enfoque integral, que involucre a distintos actores: desde las instituciones políticas hasta las tecnológicas, pasando por la sociedad civil, la educación y los medios de comunicación. A continuación, se proponen algunas líneas de acción para mitigar la agresión verbal y fomentar una comunicación pública más sana:

1. Alfabetización digital y emocional: Es imperativo educar a la ciudadanía –especialmente a las nuevas generaciones– en un uso responsable de las redes sociales y en habilidades de comunicación empática. La alfabetización digital no solo consiste en saber usar herramientas tecnológicas, sino en comprender el impacto real que las palabras pueden tener en otros, aunque medie una pantalla. Programas escolares y comunitarios podrían enseñar netiqueta (ética de internet), gestión de emociones en línea y pensamiento crítico para no dejarse arrastrar por la vorágine del odio digital. Estudios en entornos juveniles sugieren que una mayor educación mediática contribuye a reducir la violencia digital, al promover conductas prosociales y de respeto en las interacciones virtuales La UNESCO subraya que la educación es una herramienta poderosa contra la desinformación y el discurso de odio, y aboga por incorporar en los currículos contenido que forme en tolerancia, diálogo intercultural y derechos humanos. En resumen, formar ciudadanos digitales éticos es clave para desactivar la normalización de la agresión en redes.

2. Códigos de conducta y autorregulación en política: Los propios actores políticos deben hacer un examen de conciencia y establecer límites al lenguaje permitido en la contienda democrática. Muchas cámaras legislativas tienen reglamentos que prohíben los “insultos personales” o las expresiones injuriosas en sesión plenaria –y prevén sanciones como la expulsión temporal del orador–, pero dichas normas a veces se aplican laxamente o se sortean con ingenio. Sería necesario reforzar esos códigos de conducta, actualizándolos si hace falta para abarcar nuevos tipos de ataques (por ejemplo, bullying en redes entre candidatos durante campañas electorales). Los partidos políticos, por su parte, podrían suscribir pactos de no agresión verbal y comprometerse a centrar el debate en propuestas y críticas objetivas, sin caer en descalificaciones personales. Si bien en la arena política siempre habrá confrontación, esta puede darse con firmeza pero con respeto. La historia demuestra que es posible debatir con dureza sobre ideas sin recurrir al insulto: recuperar ese estilo eleva el nivel del diálogo democrático. Además, los líderes influyentes deberían predicar con el ejemplo: abstenerse de lenguaje vejatorio e incluso condenar públicamente a quienes, en sus filas, crucen la línea. La presión de la opinión pública también cuenta: los votantes pueden exigir civismo y castigar en las urnas a quienes siembren odio. En última instancia, tratar la agresión verbal como inaceptable en política (al igual que lo sería una agresión física) es esencial para reencauzar el discurso.

3. Responsabilidad de las plataformas digitales: Las empresas de redes sociales deben asumir su cuota de responsabilidad en la amplificación de contenidos tóxicos. Si bien la libertad de expresión es un valor fundamental, no puede servir de coartada para permitir campañas de acoso o propagación impune de insultos masivos. Muchas plataformas ya están implementando medidas: mejora de los sistemas de moderación de contenidos, posibilidad de filtrar o silenciar palabras ofensivas, e incluso algoritmos ajustados para no sobreexponer las reacciones de odio. Facebook, Twitter, YouTube, etc., han firmado en algunos casos códigos voluntarios con la Unión Europea para combatir la incitación al odio en línea, comprometiéndose a revisar notificaciones de odio en menos de 24 horas y eliminar las expresiones claramente ilícitas. Sin embargo, hace falta más transparencia y eficacia. Ajustar los algoritmos para que dejen de recompensar la ira sería un paso crucial: como se vio, cuando Facebook redujo a cero el peso de la reacción «enfado», el nivel de desinformación y contenido tóxico en los muros de los usuarios bajó sin perjudicar la participación. Esto indica que es posible desincentivar la toxicidad sin matar la conversación. Las plataformas podrían promover activamente interacciones saludables, por ejemplo, destacando comentarios constructivos, proporcionando nudges (empujones) que inviten a releer antes de publicar algo agresivo, o facilitando contranarrativas positivas. Por supuesto, todo esto debe hacerse respetando derechos y evitando censura arbitraria, pero con la clara premisa de que el odio no es una opinión válida sino un ataque al que hay que poner freno.

4. Rol de los medios de comunicación: La prensa y los medios tradicionales también tienen un papel que jugar. En lugar de amplificar las salidas de tono y los insultos por mero sensacionalismo, pueden contextualizarlos críticamente. Un periodismo responsable debe desincentivar la polarización: por ejemplo, evitando convertir cada exabrupto en un titular viral sin matices. Los medios podrían establecer libros de estilo que limiten la reproducción literal de insultos en los titulares o que, al reportar declaraciones agresivas, las califiquen como tales y busquen reacciones que las desaprueben. Asimismo, pueden ofrecer espacios de debate civilizado, mostrando que es posible disentir con argumentos y sin estridencias. La cobertura mediática que premia a los políticos más vociferantes genera un efecto perverso (ellos obtienen más atención cuanto más agresivos son); por tanto, equilibrar esa balanza dando visibilidad a voces serenas y dialogantes ayudaría a cambiar la cultura política. Por último, campañas desde medios y ONG podrían concienciar sobre los efectos de la violencia verbal, contando testimonios de personas afectadas y difundiendo mensajes a favor del respeto. Igual que en su día se hicieron campañas para desterrar el tabaco de espacios públicos, quizá necesitamos campañas para desterrar el insulto como forma “aceptable” de participación.

5. Educación en valores y fortalecimiento de la empatía: Más allá de lo digital, es necesario un renacimiento de la educación cívica en sentido amplio. Familias y escuelas deben inculcar en niños y jóvenes principios de respeto, asertividad y resolución pacífica de conflictos. Aprender desde temprana edad a argumentar sin agredir, a manejar la frustración sin estallar en ofensas, y a ponerse en el lugar del otro cuando se discrepa, sienta las bases de una ciudadanía más tolerante. La empatía es el antídoto más poderoso contra la deshumanización del adversario: si entendemos que detrás de la pantalla o del escaño contrario hay una persona con dignidad y sentimientos, es menos probable que la agredamos verbalmente. Los programas de mediación escolar y antibullying, por ejemplo, enseñan habilidades que luego se trasladan al ámbito público. Del mismo modo, refrescar a la sociedad en general sobre la importancia de la tolerancia y la diversidad de opiniones ayudará a rebajar el tono. Recordemos que una democracia saludable no significa ausencia de conflicto, sino manejo civilizado del conflicto. Revalorizar la cortesía, la escucha activa y el debate basado en hechos debería ser prioridad en la formación de los futuros votantes y líderes.

En definitiva, atajar la agresión verbal en política y redes sociales exige un compromiso colectivo por recuperar el civismo. No se trata de coartar la libertad de expresión ni de pretender debates asépticos y monótonos –la pasión y la crítica seguirán siendo el alma de la deliberación–, sino de trazar una línea ética que no se cruce: el disentir sin humillar. Así como hemos aprendido que ciertas expresiones (racistas, sexistas, homófobas) son socialmente inaceptables, quizás debamos estigmatizar también el insulto fácil y la burla cruel, vengan de donde vengan.

Final

La palabra, constructora de puentes o detonante de conflictos, refleja quiénes somos como sociedad. Hoy, la omnipresencia de la agresión verbal en la política y las redes sociales nos enfrenta al reto de redefinir los límites del debate público. ¿Queremos democracias robustas, basadas en ideas y respeto, o coliseos verbales donde vence el más feroz? Las evidencias aquí reunidas –definiciones académicas, ejemplos reales y estudios sociológicos recientes– muestran que no podemos subestimar el poder dañino de las palabras ni su capacidad para moldear la cultura política. La agresión verbal generalizada hiere personas, contamina la conversación y debilita los pilares de la convivencia. Pero también hemos visto que existen vías para contrarrestarla: la educación, la autorregulación, la tecnología responsable y el activismo cívico pueden juntas propiciar un cambio.

Rescatar el valor de la palabra respetuosa es urgente. Implica exigir a nuestros representantes altura de miras en sus discursos y a nosotros mismos autocontrol en cada tuit o comentario. Implica darle al diálogo la oportunidad de prosperar sin ser sofocado por el grito. Como dijo alguna vez un parlamentario de antaño, “las buenas formas no son un adorno, sino la esencia de la democracia”. Seamos conscientes de ello cada vez que tomemos la palabra –sea en el hemiciclo virtual de las redes o en la plaza pública–, porque de la calidad de nuestras palabras depende en gran medida la calidad de nuestra vida en común.

Fuentes consultadas: Estudios académicos y periodísticos sobre agresión verbal en psicología y sociología, informes recientes sobre incivismo en política, artículos de prensa (El País, Perfil) y reportes especializados en redes sociales, así como documentos de organismos internacionales (UNESCO) sobre discurso de odio y civismo digital. Las referencias citadas respaldan los datos y análisis presentados a lo largo del texto, ofreciendo una base factual para esta reflexión. Cada cifra, cita o afirmación clave está vinculada a su fuente original, en un esfuerzo por enriquecer el ensayo con rigor informativo sin perder por ello un estilo ágil y reflexivo. Como sociedad, nos corresponde ahora traducir este conocimiento en acción para frenar la espiral de agresión verbal y reivindicar el poder constructivo de la palabra sobre su poder destructor.

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.info/fr/register?ref=T7KCZASX

Thanks for every other wonderful article. The place else could anybody get that type of information in such a perfect means of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.