No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

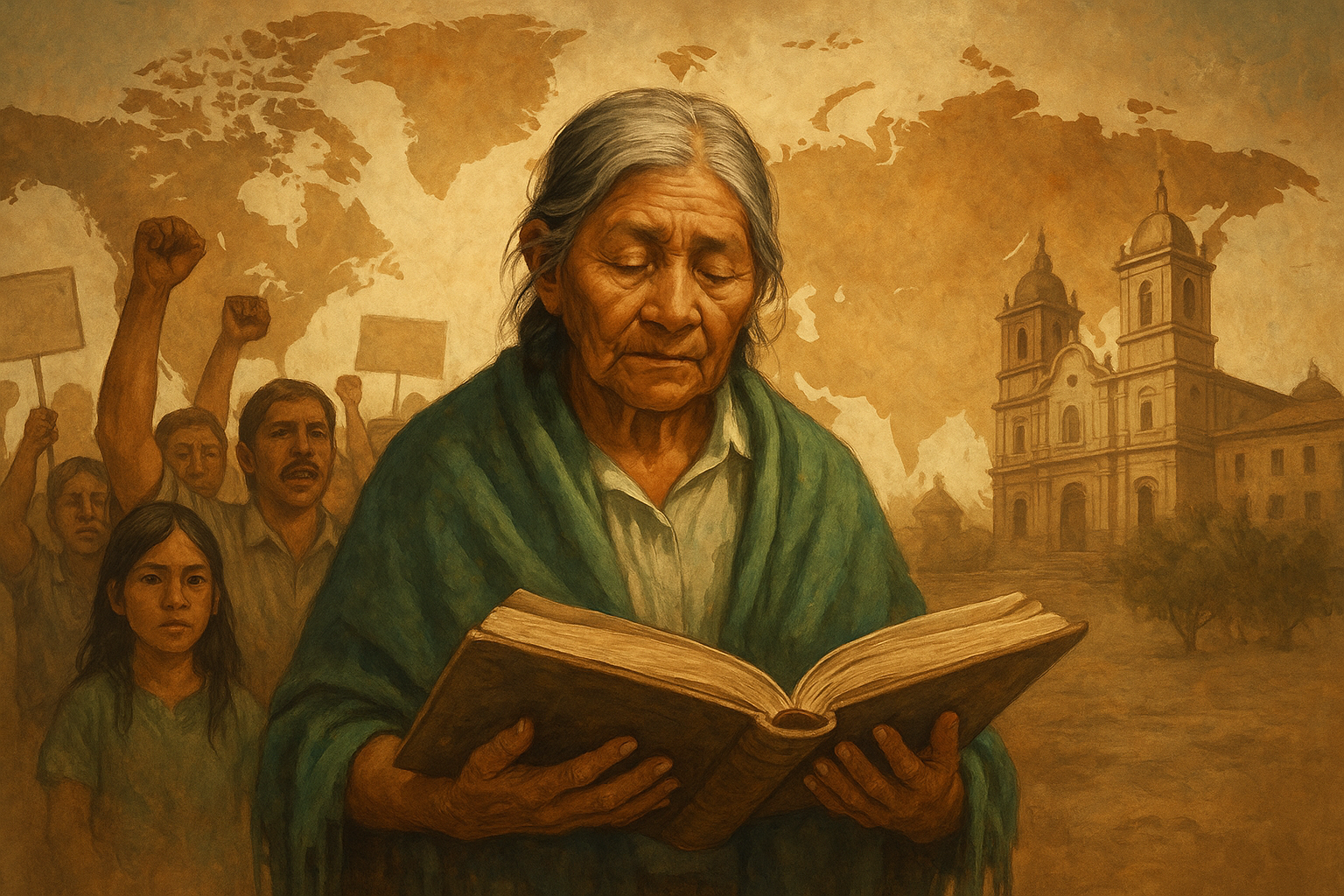

La historia de los imperios no solo se mide en fronteras, sino también en lenguas. Allí donde el idioma dominante se impuso “a maza y martillo”, dejó heridas que hoy siguen abiertas: desaparición de idiomas, discriminación cotidiana y memorias culturales mutiladas. Sabemos que una parte muy relevante de las lenguas del mundo está en riesgo y que cada poco tiempo desaparece una; no es una fatalidad biológica, sino el resultado de decisiones políticas, económicas y educativas. De ahí que el verdadero reto no sea elegir entre una lengua y otra, sino diseñar políticas que garanticen que aprender la lengua de mayor circulación no implique renunciar a la propia. Bilingüismo es riqueza solo cuando hay transmisión intergeneracional, alfabetización plena en la lengua materna y presencia real en la vida pública: escuela, administración, justicia, salud y medios.

El caso de Paraguay ilustra tanto lo posible como lo pendiente. La cooficialidad del español y el guaraní no es un gesto simbólico, sino un marco que ha permitido crear instituciones específicas e impulsar su uso social. Las encuestas recientes dibujan un mosaico realista: aproximadamente un 38,7% de la población de cinco años o más usa guaraní y castellano en el hogar, cerca de un 30% usa mayormente guaraní y en torno al 28,5% mayormente castellano. La convivencia, sin embargo, no se sostiene sola: el guaraní continúa subrepresentado en ámbitos escritos y administrativos, y sin inversión sostenida en materiales, docentes formados y servicios bilingües, su transmisión se debilita entre jóvenes. La lección es nítida: los derechos lingüísticos no viven de buenas intenciones, sino de presupuestos, capacidades y evaluación constante.

El legado imperial ayuda a explicar por qué cuesta tanto. El imperio español expandió el castellano sin articular de forma consistente una política doble de difusión y protección de las otras lenguas. Hubo momentos —como los impulsos evangelizadores que promovieron catecismos en idiomas indígenas— y virajes posteriores hacia la castellanización, incluida la célebre orden de “desterrar” las lenguas de Indias. Ese vaivén revela que la política lingüística fue, a la larga, asimilacionista. De ese pasado se deriva una responsabilidad contemporánea: las instituciones que hoy promueven el español en el mundo pueden y deben alinear su acción cultural con la protección de las lenguas originarias, cooperando con organismos y comunidades locales, sin suplantarles, pero poniéndose a su servicio.

Mientras tanto, en América Latina los marcos legales avanzaron más rápido que la vida cotidiana. En México, las lenguas indígenas son lenguas nacionales con derecho a intérprete en procesos judiciales; en Colombia, la traducción de sentencias a decenas de lenguas señala un camino de acceso a la justicia. Perú, Bolivia, Guatemala o Ecuador han reconocido derechos lingüísticos en sus leyes y constituciones. Sin embargo, demasiadas personas siguen sin estudiar o sin ser atendidas en su idioma; pierden oportunidades laborales, educativas o de salud por una barrera que el Estado está obligado a derribar. No basta con celebrar la “diversidad” si quien la encarna queda fuera del aula, del juzgado o del centro de salud por no dominar el idioma hegemónico.

Nombrar la opresión lingüística sin museificar a los pueblos es imprescindible. Convertir las lenguas originarias en objetos de vitrina —admiradas en folclore, ausentes en derechos— reproduce un paternalismo hipócrita. La propia historia recuerda episodios vergonzosos como los “zoológicos humanos” exhibidos en Europa y Estados Unidos, prueba de lo sencillo que es disfrazar de curiosidad un profundo desprecio. Frente a esa inercia, voces indígenas —como la de la poeta mapuche Liliana Ancalao, que habla de una “política de silenciamiento”— recuerdan que una lengua no es un adorno: es memoria, dignidad y presente. Sin lengua, se pierde un modo de estar en el mundo.

¿Qué significa, entonces, pasar de la denuncia a la responsabilidad? Significa asegurar educación inicial y primaria en lengua materna con tránsito planificado al idioma de mayor circulación; formar y remunerar a docentes bilingües con una carrera profesional atractiva; garantizar intérpretes y personal capacitado en justicia y salud; normalizar la señalética y los trámites bilingües donde corresponda; abrir espacios en los medios públicos para contenidos en lenguas originarias; financiar tecnología básica —teclados, fuentes, correctores, reconocimiento y síntesis de voz— como bienes públicos; dotar becas para creación cultural y edición en estas lenguas; medir cada año uso, alfabetización y transmisión intergeneracional con datos abiertos; someter las decisiones de política a la participación efectiva de comunidades, mujeres y juventudes; y rendir cuentas con indicadores claros. Todo ello, acompañado de cooperación cultural: traducción, edición, digitalización, archivos sonoros y redes de bibliotecas en alianza con instituciones locales.

En este marco, enseñar español —o cualquier lengua de amplia circulación— no compite con proteger y fortalecer las lenguas originarias: debe ir de la mano. La difusión del español puede cofinanciar alfabetización y creación en lenguas indígenas, apoyar investigación, formación de mediadores lingüísticos y preservación documental, especialmente en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. La responsabilidad es compartida: Estados, sistemas educativos, medios y también las grandes instituciones culturales del mundo hispánico. El objetivo es sencillo de formular y exigente de cumplir: que nadie tenga que elegir entre la dignidad de su lengua y las oportunidades de la vida moderna. Hemos fallado demasiado tiempo; aún estamos a tiempo de rectificar.

Fuentes consultadas (selección, sin enlaces):

UNESCO (lenguas en peligro; educación multilingüe; Decenio 2022–2032) • Constitución de Paraguay (1992, art. 140) • Ley de Lenguas de Paraguay 4251/2010 y organismos asociados • Encuestas oficiales de Paraguay (EPHC/INE, datos recientes de uso del guaraní) • Concepción Company Company (contacto forzado y desequilibrio histórico) • Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 13) • Convenio 169 de la OIT (educación en lengua propia) • México: Ley General de Derechos Lingüísticos y jurisprudencia de la SCJN sobre intérpretes • Colombia: iniciativas de traducción de sentencias de la Corte Constitucional • Perú (Ley 29735 y reglamento), Bolivia (reconocimiento constitucional de idiomas), Guatemala (Ley de Idiomas Nacionales), Ecuador (reconocimientos constitucionales) • Liliana Ancalao, “El idioma silenciado” • Estudios históricos sobre exhibiciones coloniales y “zoológicos humanos”.

Una respuesta a «Imperialismos lingüísticos: entre la prepotencia y la responsabilidad»

Excelente artículo. Absolutamente de acuerdo con las ideas expresadas brillantemente por la talentosa Dra. Rosa Amor del Olmo, quien tiene el don de la claridad y la experticia pedagógica para explicar con sencillez temas harto complejos.

Deja una respuesta