No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo (A. Nebrija)

El 4 de agosto de 1875 falleció Hans Christian Andersen, el célebre autor danés de cuentos, y siglo y medio después sus historias universales siguen conmoviendo e inspirando a lectores de todas las edades. Forjado en la tradición del cuento de hadas, Andersen es autor de relatos inmortales como La sirenita y El patito feo, pero sus narraciones encierran mucho más que princesas o criaturas fantásticas. En sus páginas laten personajes vulnerables y marginados, tramas de debilidad humana, angustia y anhelo, aunque también destellos de belleza y redención. Detrás del brillo de la fantasía suele asomar una crítica sutil a la sociedad: sus sagas ofrecen una mirada honesta a la fragilidad y grandeza de lo humano, recordándonos que la vida no siempre concede finales felices.

Andersen nació el 2 de abril de 1805 en Odense (Dinamarca), en el seno de una familia humilde: su padre era zapatero y su madre, lavandera con problemas de alcoholismo. Durante su infancia su familia luchó por llevar comida a la mesa, y asistió a una escuela local para niños pobres, donde descubrió su amor por los libros y el teatro. Aquella niñez precaria, sumada a una juventud de esfuerzos constantes por abrirse camino en un mundo inicialmente cerrado para él, marcó en Andersen una sensibilidad especial hacia la injusticia y las desigualdades sociales.

A los 14 años, el joven Andersen se trasladó a Copenhague persiguiendo sus sueños artísticos. Allí fue acogido por el director del Teatro Real Danés, quien impulsó su talento, y para cuando Andersen cumplió 30 años sus poemas, obras de teatro, novelas y cuentos ya habían cautivado a toda Europa. Paradójicamente, en su país natal la crítica recibió con frialdad sus cuentos infantiles en un inicio, calificándolos de “perjudiciales” e “irresponsables”. Sin embargo, con el tiempo Dinamarca terminó celebrando a Andersen como un tesoro nacional, otorgándole mecenazgo real y viendo en sus relatos un legado literario perdurable. De personalidad extremadamente sensible y excéntrica, Andersen vivió entre el ensueño y la realidad: plasmó sus miedos, anhelos y vivencias en narraciones que abordan temas complejos como la soledad, la muerte o la búsqueda de la identidad. Para él, la imaginación fue refugio y vehículo de verdades profundas, y esa singular combinación de fantasía y honestidad emocional definiría toda su obra.

Entre la fantasía y la realidad: la otra cara de sus cuentos

Andersen no escribía simples fábulas para entretener niños, sino que dotó a sus cuentos de múltiples capas de significado. Tras la apariencia inocente de sus historias a menudo se oculta una sátira social o una crítica velada al poder, la vanidad y la injusticia. Por ejemplo, El traje nuevo del emperador es una parodia mordaz sobre la vanidad de un gobernante engañado y el miedo colectivo a contradecir la autoridad –un tema que sigue siendo sorprendentemente actual en cualquier época–. A su vez, El patito feo, uno de sus relatos más personales, celebra la diferencia y la resiliencia: narra la transformación de un ave despreciada por todos en un majestuoso cisne, una metáfora del propio Andersen superando la adversidad y encontrando su identidad. Como resumió el autor en una frase famosa: «No importa haber nacido en un corral de patos, si uno ha salido de un huevo de cisne». Son cuentos que hablan del anhelo de aceptación y la esperanza de transformación personal, mensajes intemporales que resuenan en cualquier cultura.

Por otro lado, muchas de las historias de Andersen desafían la expectativa de un final dichoso típico del género. La sirenita, sin ir más lejos, sacrifica su voz y su propia vida por amor, convirtiéndose en espuma del mar y luego en un espíritu del aire; no obtiene a su príncipe ni un “vivieron felices”, recordándonos que la vida real no garantiza finales de cuento de hadas. Esta melancolía, lejos de restar valor a sus cuentos, les confiere una profundidad emotiva que conecta con lectores adultos además de niños. Andersen empleó el cuento infantil como espejo de la condición humana, explorando en forma accesible temas como la pérdida, el sufrimiento o la redención. En lugar de centrarnos en La sirenita u otros títulos difundidos, vale la pena redescubrir uno de sus relatos menos conocidos pero igualmente reveladores de su sensibilidad: La niña de los fósforos. A continuación, exploraremos cómo en este breve cuento Andersen entrelaza simbolismo, dolor y esperanza de un modo que sigue conmoviendo.

La niña de los fósforos: luz efímera en la oscuridad

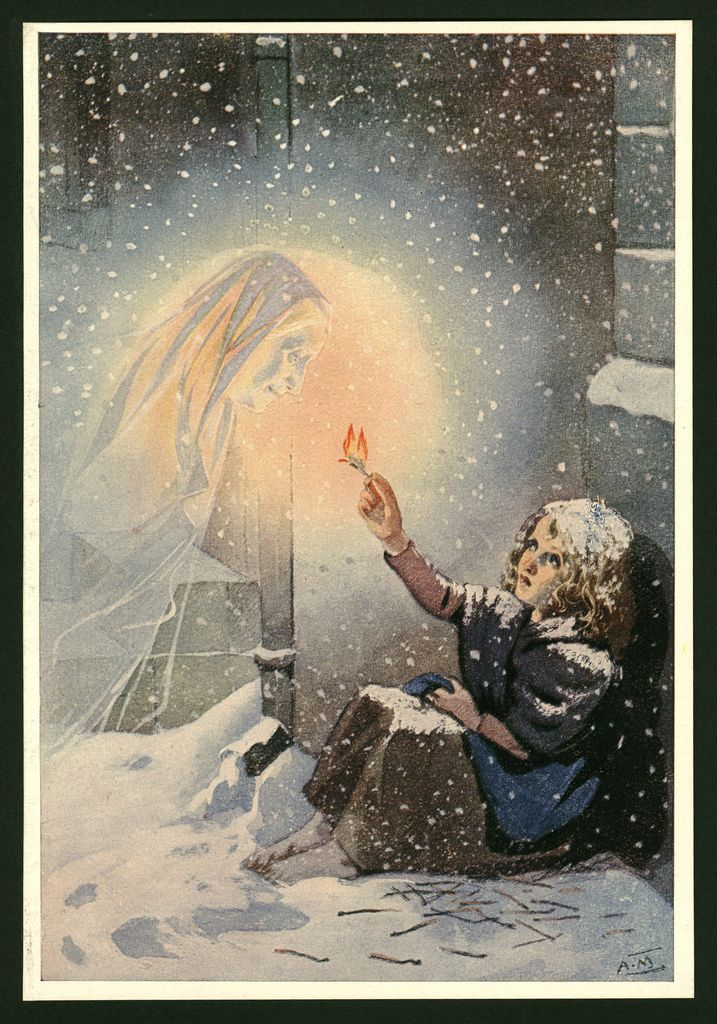

Ilustración del cuento «La niña de los fósforos»: en la llama de una cerilla, la pequeña vendedora imagina un cálido árbol de Navidad y la presencia amorosa de su abuela, anhelando alivio en medio del frío.

Publicado en 1845, durante el auge del Romanticismo y en plena Europa industrial, La niña de los fósforos refleja las tensiones de su época entre el progreso material y la pérdida de humanidad. Su argumento es sencillo y devastador a la vez: en una gélida noche de Año Nuevo, una niña pobre vaga por las calles descalza y con harapos, intentando vender fósforos mientras la nieve cubre la ciudad. La escena invernal no es casual; tradicionalmente el invierno simboliza la muerte, el silencio y la desolación, y Andersen lo elige como telón de fondo perfecto para una reflexión sobre el abandono y la indiferencia social. La pequeña vendedora, tiritando de frío, sabe que no puede volver a casa porque no ha vendido nada y teme el maltrato. Desesperada, se acurruca en un rincón y enciende una cerilla para calentarse, dando inicio a una serie de visiones que alumbran su oscuridad.

Cada fósforo encendido por la niña se convierte en un fugaz destello de esperanza dentro de su tragedia. En la primera llama la niña imagina una estufa de hierro al rojo vivo que quita el frío a sus pies desnudos; en la siguiente ve una mesa suntuosa repleta de comida, un banquete para saciar el hambre; luego aparece ante sus ojos un hermoso árbol de Navidad lleno de velas brillantes; y finalmente, a la luz de la última cerilla, surge la figura cariñosa de su abuela ya fallecida, la única persona que alguna vez la había tratado con amor. Abrigada por la presencia de su abuela, la niña sonríe mientras esa llama final se apaga y, con ella, su vida. A la mañana siguiente, el cuerpo de la pequeña es hallado sin vida en la calle nevada, con cerillas consumidas a su alrededor, y una sonrisa congelada en los labios. Este detalle de la sonrisa postrera ha sido interpretado como la señal de un escape a un mundo mejor, una suerte de consuelo final en medio de la tragedia. Andersen deja abierta la pregunta de si la muerte, en este contexto, es una liberación misericordiosa o una ironía cruel –¿quizás ambas cosas a la vez?–.

La protagonista del cuento ni siquiera tiene nombre propio; este detalle deliberado universaliza su figura para que represente a todos los niños olvidados y vulnerables. Al no otorgarle una identidad específica, Andersen la convierte en un arquetipo de la infancia desamparada, de los marginados que deambulan invisibles para quienes disfrutan el calor del hogar. Esta elección narrativa refuerza la crítica social implícita: el autor apela directamente al lector para que reconozca, en la suerte de la niña, la de tantos otros pequeños que sufren la indiferencia colectiva. Nos interpela con una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una sociedad entera pase de largo ante el sufrimiento de un niño que muere solo bajo nuestras ventanas?

Uno de los rasgos más admirables de La niña de los fósforos es el delicado equilibrio entre el realismo y la imaginación que Andersen logra en su narración. Por un lado, no edulcora la realidad: describe con sobriedad el frío atroz, los pies descalzos y el hambre de la pequeña, situándonos frente a una escena de miseria cotidiana. Pero junto a ese realismo crudo, el cuento despliega destellos de imaginación poética que elevan la historia a un plano casi onírico. Las breves llamas de los fósforos operan como portales efímeros hacia otro mundo: en cada destello, la niña accede por un instante a una vida ideal donde hay calor, abundancia y cariño. Estas visiones no son meros ensueños escapistas; representan los anhelos más profundos de cualquier ser humano –una existencia más plena, más justa, más acogedora– y a la vez ponen de relieve el poder de la fantasía y la memoria para brindar refugio interior ante la adversidad. Incluso en sus últimos momentos, cuando toda esperanza tangible se ha desvanecido, la imaginación se alza como la última llama que alumbra la oscuridad y ofrece consuelo.

La oposición simbólica entre luz y oscuridad vertebra todo el relato. Afuera reina la noche helada, indiferente y mortal; esa oscuridad exterior encarna la frialdad de una sociedad que abandona a los más vulnerables. En contraste, cada pequeña llama que la niña enciende simboliza tanto la fragilidad de la vida como la capacidad del espíritu para encender luz en medio de las sombras. La luz es calor, amor, recuerdo; la oscuridad es olvido, soledad, muerte. De este modo, Andersen dota a los elementos más simples (una cerilla que arde, una estrella que cruza el cielo) de un significado casi metafísico. El propio final combina ambos polos: la niña muere (triunfa la noche fría), pero muere sonriente, reconfortada por una visión luminosa (triunfa, en cierto modo, la luz de la esperanza). Esta ambigüedad calculada es parte del poder del cuento, que trasciende la anécdota para invitarnos a meditar sobre la naturaleza del sufrimiento y el consuelo.

Desde una perspectiva social, La niña de los fósforos es una denuncia tácita de la pobreza infantil y de la falta de solidaridad en el mundo moderno. Andersen no escribe un panfleto moralizante ni señala con el dedo a un malvado concreto; su crítica es más sutil y justamente por eso más poderosa. En el relato no hay villanos explícitos: no aparece un ogro ni una madrastra cruel que castigue a la protagonista. La única “antagonista” es la sociedad en su conjunto, cuya pasividad e indiferencia condenan a la niña a su trágico destino. Al retratar el sufrimiento de la pequeña sin grandilocuencia ni sensiblería, el autor fuerza al lector a confrontar su propia complicidad en un sistema que permite que existan “esas niñas” muriendo de frío a la intemperie. La tragedia aquí no proviene de la maldad individual, sino de la indiferencia colectiva que convierte en cotidiano lo inadmisible. Es un golpe silencioso a la conciencia: la visión del cuerpecito inerte con sus fósforos gastados deja en evidencia nuestra falla moral como comunidad.

Con todo, Andersen inserta en la historia una dimensión espiritual que trasciende la crítica social. La aparición de la abuela en la última visión aporta un destello de redención: la niña, rechazada por el mundo terrenal, es recibida en un ámbito de amor eterno. La muerte, en este contexto, no se presenta únicamente como un final terrible sino como una transición a un lugar donde el frío, el hambre y el dolor ya no pueden alcanzarla. Esta dualidad –denuncia terrenal y esperanza trascendental– le da al cuento una resonancia especial. Andersen sugiere que, aunque la sociedad haya fallado a la niña, quizá en otro plano encuentre la justicia y la paz que aquí se le negaron. Tal interpretación espiritual no elimina la acusación social del relato, pero la complementa, ofreciendo al lector un atisbo de consuelo metafísico ante lo que de otro modo sería una desesperanza absoluta. En esa coexistencia de crudeza y elevación reside gran parte de la fuerza emotiva del cuento, capaz de arrancar lágrimas pero también de encender una reflexión ética en quien lo lee.

En términos literarios, La niña de los fósforos se inscribe en la tradición de los cuentos de hadas, pero subvierte muchos de sus elementos clásicos. No hay un “vivieron felices para siempre”, ni un rescate milagroso en el último minuto. Andersen, al igual que en otros de sus relatos más sombríos (El abeto, La sombra…), aprovecha la forma aparentemente infantil del cuento para explorar verdades incómodas y complejas, logrando una lectura que interpela tanto a niños como a adultos. Esta capacidad de operar en múltiples niveles –combinando una narrativa sencilla con una profunda carga simbólica y moral– es una de las razones por las que Andersen es reconocido como un maestro indiscutible de la literatura universal. Su prosa es accesible y clara, pero las capas de significado invitan a diversas interpretaciones según la madurez del lector. La niña de los fósforos, en particular, ejemplifica esa cualidad: un niño puede leerla como una triste historia navideña, mientras un adulto percibe en ella la crítica social feroz y la pregunta ética que plantea.

Un legado atemporal

En conclusión, La niña de los fósforos no es simplemente un cuento trágico sobre una niña pobre; es un espejo que refleja tanto las sombras como las luces de la humanidad. A través de una narración humilde pero profundamente evocadora, Andersen trasciende su contexto del siglo XIX para abordar cuestiones universales de empatía, esperanza y fragilidad de la vida. Ciento cincuenta años después, este cuento breve sigue interpelando nuestras conciencias: nos lanza un llamado a mirar más allá de las llamas fugaces de nuestras propias comodidades y a reconocer a aquellos que, como la pequeña cerillera, buscan desesperadamente un poco de calor en un mundo frío. En el aniversario de su muerte, Hans Christian Andersen permanece vigente no solo por la fantasía de sus historias, sino por la profunda humanidad que supo infundirles. Su obra –sensible, poética y con rigor moral– nos recuerda el poder de la compasión y la imaginación para iluminar aun los rincones más oscuros de la realidad.

Fuentes: Hans Christian Andersen (biografía y legado) – DW; La niña de los fósforos (análisis) – Revista Literaria El Candelabro; Traducción de El patito feo – Hans Christian Andersen.