No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

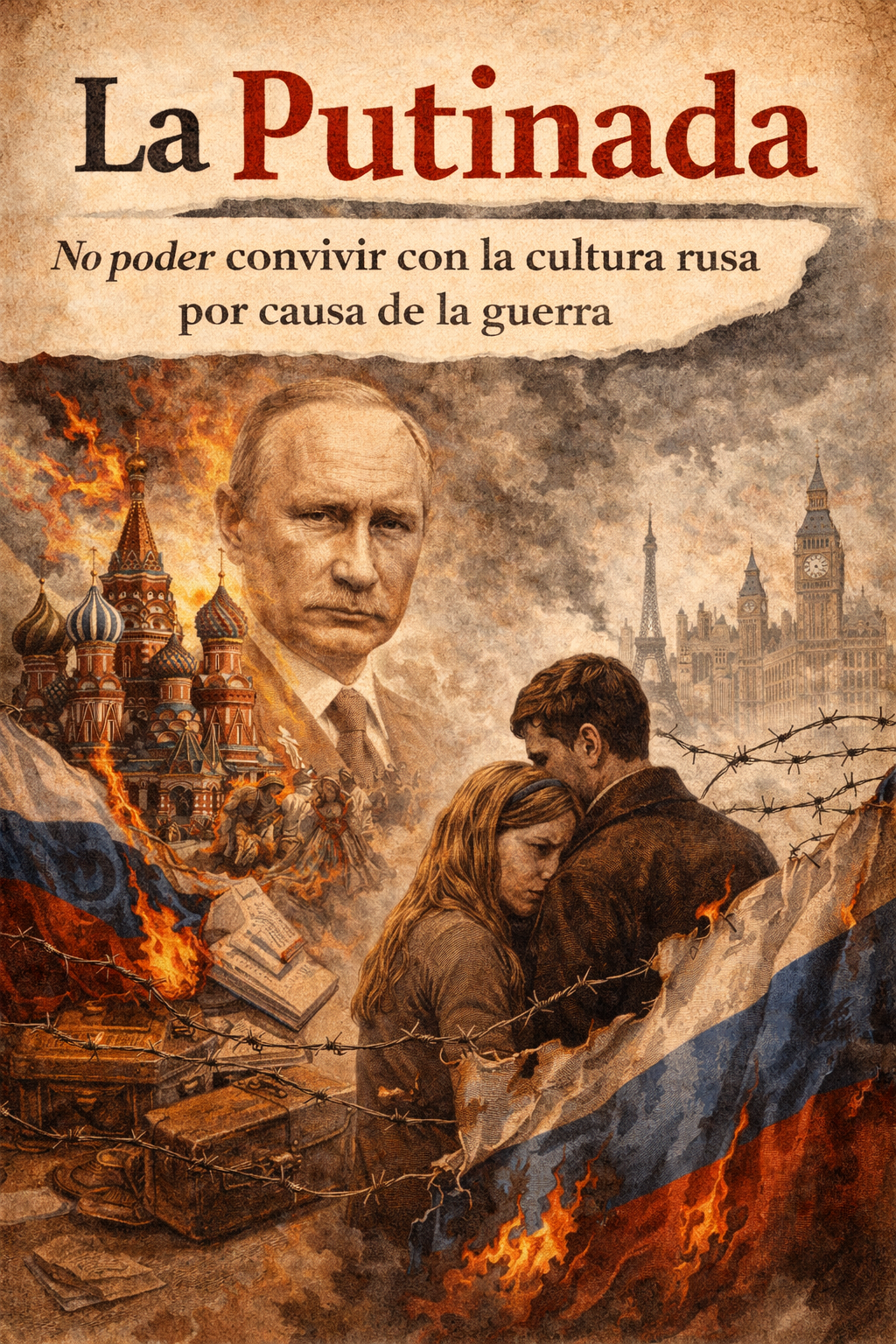

Más que una relación personal estrecha, lo que une a Benito Pérez Galdós (1843–1920) y Antonio Maura (1853–1925) es un choque de proyectos de nación dentro del mismo escenario: la España de la Restauración (último tercio del siglo XIX y comienzos del XX). Maura quiso una “revolución desde arriba” —reformas ordenadas, moralizadoras y conservadoras desde el gobierno—, mientras que Galdós practicó una revolución desde abajo —la novela y el teatro como pedagogía cívica para sacudir conciencias desde la sociedad. Entre ambos se teje un diálogo tenso sobre modernización, religión, educación y masas urbanas, que acaba cristalizando dramáticamente en 1909 con la Semana Trágica de Barcelona y el grito transversal de “¡Maura, no!” (rechazo político casi unánime a la continuidad de Maura en el poder). En suma: política frente a literatura, sí, pero sobre todo dos gramáticas rivales para articular lo público en la España del cambio de siglo.

Trayectorias que se cruzan

Benito Pérez Galdós. Novelista, dramaturgo y también cronista político, convirtió la España del XIX y del primer XX en un inmenso laboratorio moral desde la ficción. Sus famosas novelas (Episodios nacionales y novelas “contemporáneas”) construyen una suerte de “nación narrada” donde el lector aprende a leer el poder, la fe, la miseria y la esperanza de su sociedad. A fines del siglo XIX, Galdós comienza a participar más activamente en la vida pública desde el periodismo y, ya en el siglo XX, entra en política activa: en 1907 rompe con los partidos monárquicos, se declara republicano y es elegido diputado por Madrid, llegando a presidir en 1909, junto a Pablo Iglesias, la Conjunción Republicano-Socialista que buscaba acceder al poder tras la caída de Maura. Al mismo tiempo, su teatro —por ejemplo, las obras Electra (1901), Alma y vida (1902) o Casandra (1910)— convierte la escena en una plaza pública: cada estreno sacude la calle y moviliza la opinión. Galdós entendió que el arte podía ser palanca de conciencia cívica colectiva.

Antonio Maura. Jurista de formación y cinco veces Presidente del Consejo de Ministros, representa la apuesta por una modernización conservadora del país. Tras iniciar su carrera en el Partido Liberal, pasó al Conservador y alcanzó el poder con un programa regenerador moderado. Su lema —“revolución desde arriba”— implicaba reformar el sistema político desde las instituciones antes de que una revolución social “desde abajo” lo trastocase violentamente. Como jefe de gobierno (especialmente en el llamado Gobierno Largo de 1907-1909), impulsó reformas administrativas (nueva Ley Electoral en 1907 para combatir el fraude caciquil, proyecto de autonomía municipal), medidas de disciplina y moralización (por ejemplo, la Ley de descanso dominical de 1904, la protección del trabajo de mujeres y niños, creación del Instituto Nacional de Previsión) y cierta apertura controlada a nuevas fuerzas sociales. Ahora bien, su apertura era tutelada: Maura creía posible modernizar la sociedad sin subvertir el orden, guiando al pueblo con “gobiernos legítimos y dispuestos a gobernar” que hicieran cumplir la ley. A la vez, no dudó en aplicar mano dura ante la agitación obrera (por ejemplo, su ministro La Cierva promovió en 1908 la Ley de Represión del Terrorismo contra anarquistas y prensa radical). En definitiva, Maura buscaba una ciudadanía disciplinada por la ley, tutelada por una moral común y guiada por élites rectas desde el Estado.

Ambos personajes llegaron a pisar los mismos foros (el Ateneo de Madrid, las tribunas de prensa e incluso el Congreso de los Diputados) y leyeron el mismo país, pero con lentes opuestas. Galdós concebía la legitimidad política desde el sufrimiento popular y la denuncia de la hipocresía cotidiana; Maura, desde la autoridad del Estado que debía reconducir un cuerpo social desordenado hacia el orden. Incluso en lo personal eran muy distintos: el propio Maura, quien de joven llegó a asesorar legalmente a Galdós, lo describía como un hombre “bondadoso” pero extremadamente reservado y frío en el trato. Esa distancia simbólica se reflejaría en sus visiones divergentes sobre los problemas nacionales.

Religión y esfera pública: del púlpito a la candileja

El problema clerical fue quizás el eje de fricción más profundo entre Galdós y Maura, pues tocaba la cuestión de la cultura, la educación y la moral pública.

- Galdós hizo de la crítica al poder eclesiástico un tema central de su obra, desde la temprana novela Doña Perfecta (1876) hasta la pieza teatral Casandra (1910). Para él, la alianza entre clericalismo y caciquismo era la gran máquina de fabricar injusticias en España: ese maridaje Iglesia–oligarquía frenaba la escuela laica, tutelaba las conciencias de los humildes y sofocaba la movilidad social. Galdós retrata a curas y frailes como agentes del atraso y la opresión cotidiana; por ejemplo, en 1907 denunció que el régimen de la Restauración se obstinaba en basar su existencia en una “petrificación teocrática”, condenando al país a vivir “adormecido en el regazo frailuno” bajo un “aterrador caciquismo eclesiástico”. Su famosa obra de teatro Electra (estrenada el 30 de enero de 1901) convirtió esta tesis en espectáculo de masas: el drama aborda la manipulación de una joven por parte de clérigos reaccionarios, y su estreno desató manifestaciones anticlericales violentas en toda España. En el Teatro Español de Madrid, el público aplaudió frenéticamente a un personaje que exclamaba «¡Hay que quemar los conventos!», y Galdós fue vitoreado por multitudes que lo acompañaron en manifestación hasta su casa. La prensa liberal celebró la obra como “un manifiesto de la juventud intelectual española” que, al prepararse a dar batalla al clericalismo, había encontrado en Galdós “su indiscutible jefe”. Paradójicamente, un Galdós personalmente de espíritu religioso se convirtió, sin pretenderlo, en punta de lanza del anticlericalismo popular. Años después, redobló su ataque en Casandra (1910), una obra aún más radical que Electra: en Casandra, Galdós acusa a la Iglesia y al clero de “envenenar y estrangular” a la sociedad mediante su poder e influencia y la mala educación de las masas. No sorprende que tras la Semana Trágica de 1909 Galdós incluso justificase en privado la quema de conventos como “una lección, un primer aviso” necesario. En suma, Galdós popularizó la crítica al poder eclesiástico y convirtió el anticlericalismo en una causa cívica y emocional de la España nueva.

- Maura, católico practicante y político de orden, veía la cuestión religiosa como una cuerda tensa que no debía romperse. Reconocía la necesidad de ciertas reformas (por ejemplo, apoyó someter a examen oficial a los colegios religiosos y limitar la expansión de órdenes mediante una Ley de Asociaciones), pero jamás al precio de dinamitar el lugar público tradicional de la Iglesia. Para Maura, en un país mayoritariamente católico la Iglesia era un pilar del orden social, y cualquier cambio debía ser administrado con prudencia. Se oponía al anticlericalismo combativo de Galdós y sus coetáneos porque temía que cediera el monopolio de la movilización popular a fuerzas revolucionarias. En palabras del historiador Javier Moreno Luzón, Maura estaba convencido de que en una España rural y católica cualquier apertura política debía ser controlada (incluso reforzando la represión si hiciera falta) para que redundase en beneficio de la Corona, de la Iglesia y del orden social establecido. Así, Maura optó por administrar la cuestión religiosa: admitió que había abusos del clero que debían corregirse, pero defendió a la vez a la Iglesia como elemento esencial de la unidad nacional. Durante su gobierno, no dudó en apoyarse en símbolos católicos tradicionales (como la consagración nacional al Sagrado Corazón en 1919, por ejemplo) para cimentar la legitimidad del Estado. En resumen, Maura procuró canalizar el conflicto Iglesia-Estado mediante reformas moderadas y pactos con la jerarquía eclesiástica, evitando ataques frontales. Esto lo enfrentaba directamente con la campaña laicista de Galdós. Resultado: mientras Galdós popularizaba y dramatizaba la crítica anticlerical, Maura intentaba encauzarla desde arriba sin ceder el marco simbólico católico. Eran dos estrategias prácticamente incompatibles en un país de alfabetización incompleta y prensa inflamable.

Política de masas: la calle como argumento

Durante décadas la Restauración canovista había domesticado el conflicto social mediante pactos de élites, elecciones manejadas (el turno pacífico) y una estricta distinción entre el orden público y la protesta. Pero entre 1898 y 1909 la calle se emancipó políticamente: proliferaron huelgas, mítines multitudinarios, una prensa de masas combativa, movimientos estudiantiles y manifestaciones obreras. Galdós y Maura supieron que ya no se podía gobernar al margen de ese nuevo protagonista colectivo, aunque lo encararon de manera opuesta.

Multitudinaria manifestación en Barcelona durante la Semana Trágica de 1909, clamando “Libertad y Justicia” para los presos. La irrupción de las masas urbanas marcó un punto de no retorno en la vida pública española.

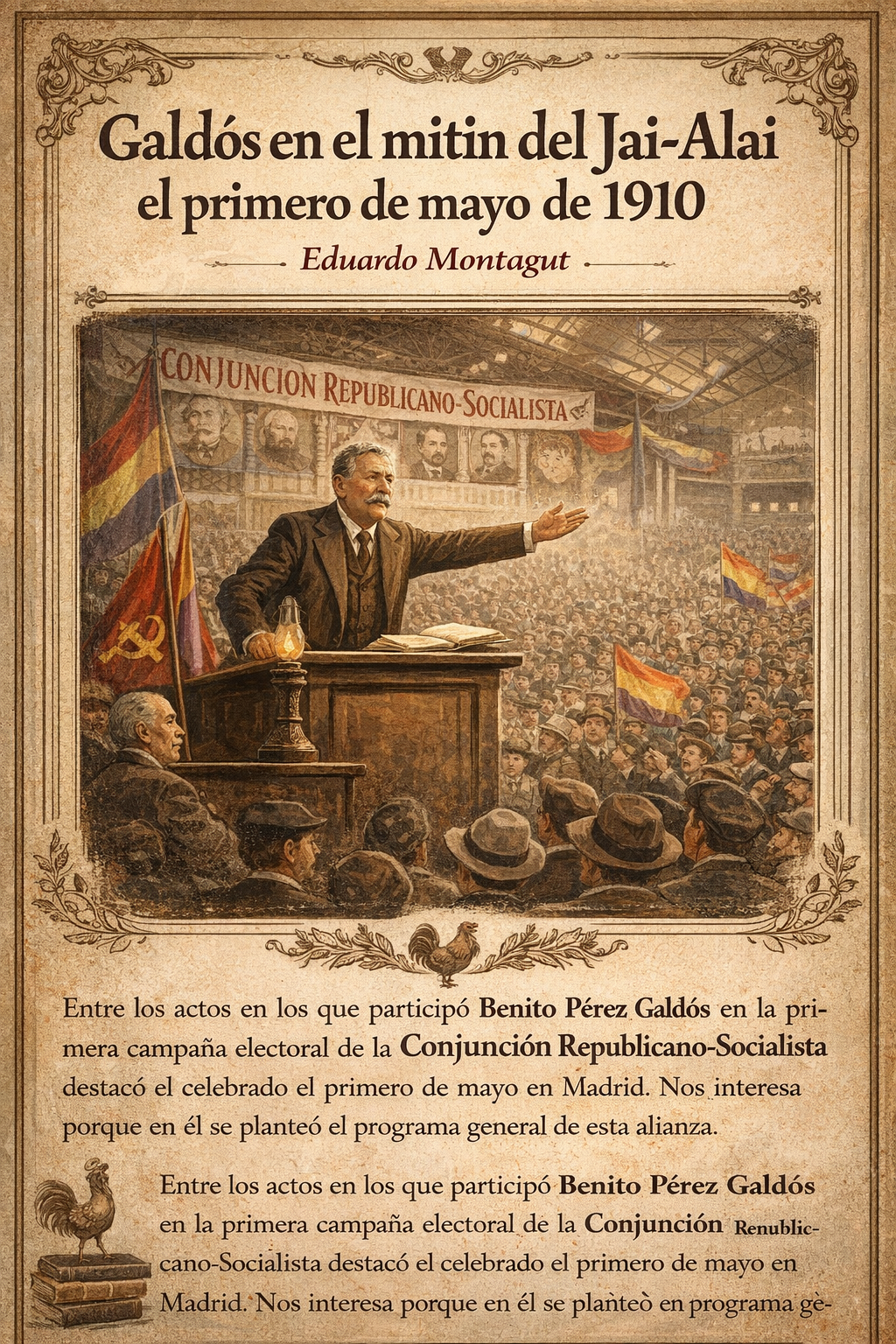

Galdós, como escritor de vocación social, entendió prontamente a ese nuevo sujeto popular —obreros, modistillas, estudiantes, clase media radicalizada— y lo integró en su obra y acción. Sus novelas ya daban voz a gentes humildes y denunciaban la pobreza urbana; luego, su teatro convocó directamente al pueblo en el escenario de la política. Los estrenos de Galdós a inicios del siglo XX se convirtieron en actos políticos: Electra congregó no solo a los habituales intelectuales, sino a miles de jóvenes y trabajadores que encontraron en la obra un cauce para su indignación. El propio Galdós, tras 1907, participó en mítines y presidió asambleas republicanas donde usaba todos los recursos del populismo anticlerical para encender a la audiencia. Lejos de mostrarse conciliador, en un mitin de 1910 llegó a proclamar: “No desmayaremos… mientras no sea extirpado el miedo religioso, funestísima plaga creada y difundida por la teocracia como instrumento de dominación”. Galdós veía en la multitud el agente de la regeneración: confiaba en los de abajo movilizados por una nueva conciencia. Por eso sus obras tardías —teatrales y narrativas— suelen incluir grandes escenas colectivas (huelgas, motines, algaradas estudiantiles) en las que el pueblo toma las riendas de la historia. Su teatro no solo representaba la realidad: la performaba, llamando a la acción. De hecho, tras la represión de 1909, Galdós encabezó junto a Pablo Iglesias la campaña de la Conjunción republicano-socialista para impedir la vuelta de Maura al poder, consciente de que la calle organizada podía derribar gobiernos. En suma, Galdós abrazó la política de masas y quiso dotarla de educación sentimental y conciencia crítica a través de la literatura.

Maura, por su parte, intentó adelantarse a las masas incorporándolas desde el gobierno con medidas de reforma, pero también conteniéndolas con autoridad cuando desbordaban los cauces convencionales. Su proyecto de revolución desde arriba incluía cierto reconocimiento del “factor multitud”: promovió una tímida apertura del sistema electoral para incentivar la participación (voto obligatorio, depuración del censo, etc.) y planes para fortalecer la administración municipal cercana al pueblo. Asimismo, mostró preocupación por la llamada cuestión social: legisló sobre jornadas de trabajo, descansos y seguros, buscando lealtad obrera hacia un Estado benefactor. En teoría, Maura quería ganar el apoyo popular a la Monarquía mediante estas mejoras, integrando a las clases trabajadoras en un orden disciplinado. Sin embargo, su otra cara fue la dureza: frente a huelgas revolucionarias, respondió con represión ejemplar. Un caso ilustrativo fue la Semana Trágica de Barcelona (julio de 1909), cuando una huelga contra la leva de obreros catalanes para la guerra de Marruecos derivó en insurrección: se levantaron barricadas, se incendiaron decenas de iglesias y conventos, y Barcelona se convirtió en un campo de batalla urbano. Maura declaró el estado de guerra y ordenó al ejército aplastar la revuelta; el saldo fueron más de un centenar de civiles muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Tras sofocar la rebelión, Maura mantuvo una línea dura: tribunales militares impusieron cinco ejecuciones, entre ellas la del pedagogo anarquista Francisco Ferrer Guardia, acusado (sin pruebas sólidas) de instigar los disturbios. Esa represión y en especial el fusilamiento de Ferrer conmocionaron a la opinión pública internacional y española, uniendo contra Maura a liberales, republicanos, socialistas e intelectuales de todas las tendencias en el grito de “¡Maura, no!”. El propio rey Alfonso XIII, ante la presión popular e incluso de sectores moderados, terminó cesando a Maura en octubre de 1909. Así, la calle —que Galdós había sabido leer y Maura subestimar— se convirtió en argumento político irresistible. En adelante, cualquier regreso de Maura al gobierno toparía con ese veto moral de la mayoría activa del país.

En resumen, mientras Galdós convocaba a las masas y las dotaba de voz en sus ficciones y actos públicos, Maura buscaba encauzarlas: integrarlas lo justo para evitar la revolución, pero frenarlas en seco si amenazaban el orden. La Semana Trágica marcó el punto de no retorno de esta pugna. Tras 1909, la consigna “Maura, no” simbolizó el triunfo momentáneo de la hegemonía cultural galdosiana (anticaciquismo, anticlericalismo, democratización) sobre la propuesta maurista (orden, religiosidad social y reforma paternalista). Maura perdió el poder, y aunque conservaría un movimiento leal (el maurismo), nunca recuperaría plenamente la iniciativa política.

Dos “regeneraciones” en disputa

Tanto Galdós como Maura compartían el diagnóstico de la urgencia regeneracionista: España necesitaba modernizarse y sacudirse el atraso institucional y moral tras el Desastre del 98. Pero diferían radicalmente en quién debía llevar la batuta de esa regeneración y cómo realizarla:

- Maura buscó la regeneración “de arriba a abajo”, es decir, la eficacia institucional como motor del cambio. En su visión, un Estado más limpio y fuerte reformaría la sociedad. Quería gobiernos firmes que impusieran la ley y la moral para educar al pueblo en la disciplina cívica. Su regeneracionismo conservador confiaba en las élites (él mismo y sus correligionarios) para guiar a una ciudadanía que debía madurar políticamente bajo tutela. Maura aspiraba a convertir súbditos en ciudadanos, pero sin revolución: mediante el ejemplo y la autoridad. Por eso hablaba de una “España nueva” surgida no del tumulto popular, sino de la acción rectificadora del poder: «gobiernos que hicieran cumplir la ley» como premisa para luego movilizar a los conservadores honrados. En suma, su fe estaba en reformar el Estado para que, derramándose hacia abajo, mejorase la sociedad.

- Galdós, en cambio, proponía una regeneración “de abajo a arriba”, basada en la conciencia cívica de la sociedad. Para él, el cambio real vendría cuando el pueblo tomara conciencia de las estructuras de la injusticia (la fusión de Trono y Altar, el caciquismo oligárquico, la miseria de los de abajo) y exigiera alternativas. Sus novelas y artículos buscaban nombrar esos males y enseñar a verlos críticamente. Galdós pensaba que solo una ciudadanía despierta, instruida y valiente podría obligar al Estado a transformarse. Por eso, desilusionado de la Monarquía tras la tibia Ley de Asociaciones de 1906, abrazó el ideal republicano, exclamando: “¡Adiós ensueños de regeneración…!” si seguía el poder en manos de teócratas. Identificaba como “capital problema español” la connivencia entre la Iglesia y el poder político que petrificaba al país. Frente a ello, Galdós promovía educación, laicismo y opinión pública libre. Creía que cuando “la España de abajo” estuviera lo bastante consciente y organizada (en partidos republicanos, sindicatos, prensa libre), forzaría al régimen a democratizarse. Su regeneración empezaba en la sociedad (escuela, ateneos, prensa, teatro popular) y terminaría imponiéndose al Estado viejo.

En síntesis, Maura reforma el Estado esperando que la sociedad cambie, mientras Galdós reforma la sociedad civil esperando que el Estado tenga que cambiar. Cada uno consideraba insuficiente la vía del otro: Maura veía peligroso el arrebato revolucionario sin dirección gubernamental, y Galdós veía inútil cualquier reforma desde arriba sin un pueblo empoderado que la respaldase. Son respuestas opuestas a la pregunta común de ambos: ¿cómo se hace un país decente?

El lugar de Galdós en el maurismo (y viceversa)

Aunque antagonistas, la figura de cada uno incidió en la trayectoria del otro. El maurismo —como corriente política y cultural surgida en torno a Maura tras su caída— se alimentó en parte del contra-modelo que representaba Galdós y el movimiento intelectual/progresista. La retórica maurista de “orden y reforma” se definió muchas veces en oposición al “desorden” que atribuían al radicalismo democrático de escritores, librepensadores y obreros. Sin Galdós y otros críticos urgiendo más democracia, Maura difícilmente habría articulado tan claramente su defensa del principio de autoridad. Por ejemplo, cuando la prensa antimaurista y los intelectuales galdosianos atacaban la Ley de Jurisdicciones o la represión de 1909, los mauristas se cohesionaban presentando a Maura como el dique necesario frente al caos revolucionario. En cierto modo, el maurismo necesitaba la amenaza de la España movilizada por Galdós para justificarse.

Del mismo modo, el Galdós tardío escribió bajo la sombra de Maura y el sistema que este representaba. Varias de sus últimas obras literarias dialogan implícitamente con la era de la Restauración y sus defensores: la novela Cánovas (1912), por ejemplo, revisita críticamente las figuras fundacionales del régimen (Cánovas del Castillo, Sagasta) justamente en años en que Maura abogaba por “reformar” ese legado sin romper con él. Galdós, al narrar la intriga y el inmovilismo de la política canovista, estaba señalando las raíces de lo que él consideraba el fracaso del proyecto maurista de regeneración superficial. Por su parte, la ya mencionada Casandra (1910) —escrita y estrenada pocos meses después de la Semana Trágica— dramatiza a una protagonista que “mata a la hidra” del fanatismo religioso y la opresión familiar, en clara alusión alegórica a la necesidad de extirpar el clericalismo dominante en la vida social española. Esa hidra bien podía representar el “orden” autoritario que Maura defendía. La obra escandalizó a los sectores conservadores, pero también simbolizó que la literatura galdosiana acusaba directamente las falacias morales de la tutela maurista (esa actitud de gobernar al pueblo como menor de edad). En suma, Galdós y Maura mantuvieron un diálogo tenso a distancia: Galdós empujó los límites de la crítica social que Maura intentaba contener, y Maura se vio obligado a responder (con leyes o discursos) a problemas que Galdós había contribuido a visibilizar ante la opinión pública.

Curiosamente, con el paso del tiempo hubo también reconocimientos. Maura, ya anciano, terminó elogiando a Galdós en su necrológica de 1920 en la Real Academia Española, reconociendo su grandeza literaria más allá de las diferencias ideológicas. Por otro lado, algunos mauristas jóvenes acabaron adoptando parte del mensaje de Galdós —cierto liberalismo en lo religioso, por ejemplo— tras comprobar que ignorar la mitad “de abajo” de la sociedad llevaba al estancamiento. Pero en la coyuntura histórica que vivimos, la oposición entre ambos fue frontal y pedagógica: cada uno enseñó a una España distinta a desconfiar de la otra.

Epílogo: una lección para hoy

Galdós y Maura, desde trincheras distintas, se enfrentaron en torno a la misma gran pregunta: ¿cómo se hace un país decente, moderno y justo? Sus respuestas fueron complementariamente insuficientes si se tomaban por separado. La historia del primer tercio del siglo XX en España mostró que sin reformas institucionales el ímpetu democratizador de la sociedad se disuelve en caos, y que sin cultura cívica las reformas desde arriba se pudren en los boletines oficiales o degeneran en autoritarismo. Cada vez que en la España contemporánea se despreció a “la otra mitad” del binomio Estado-sociedad, la modernización fracasó: o bien un Estado que no escucha al pueblo, o bien una calle que no sabe gobernar, acabaron malogrando los intentos de regeneración. La tensión entre Galdós y Maura nos recuerda, con su dramatismo, que el progreso español requería ambas mitades: la energía crítica de abajo y la voluntad ordenadora de arriba. En 1909 esas mitades chocaron estruendosamente. Hoy, con la perspectiva que dan las décadas, podemos leer en aquel duelo una lección de equilibrio: ni la autoridad sin pueblo ni el pueblo sin autoridad pueden, por sí solos, hacer una España digna. Galdós puso a España un espejo y Maura un timón; solo conjugándolos podría haberse articulado la ansiada España moderna que ambos imaginaron y por la que pelearon, cada uno a su manera.

Fuentes consultadas: Francisco Cánovas Sánchez, Galdós: la novela en la historia; Santos Juliá (ed.), Galdós, la escritura y la vida pública; Joaquín Romero Maura, El maurismo: la vida de una minoría; Javier Tusell, Antonio Maura. La política en la Restauración; Jordi Canal, La Semana Trágica, entre otros.