No hay productos en el carrito.

Contexto literario y relevancia histórica del género policíaco en España (1880–1920)

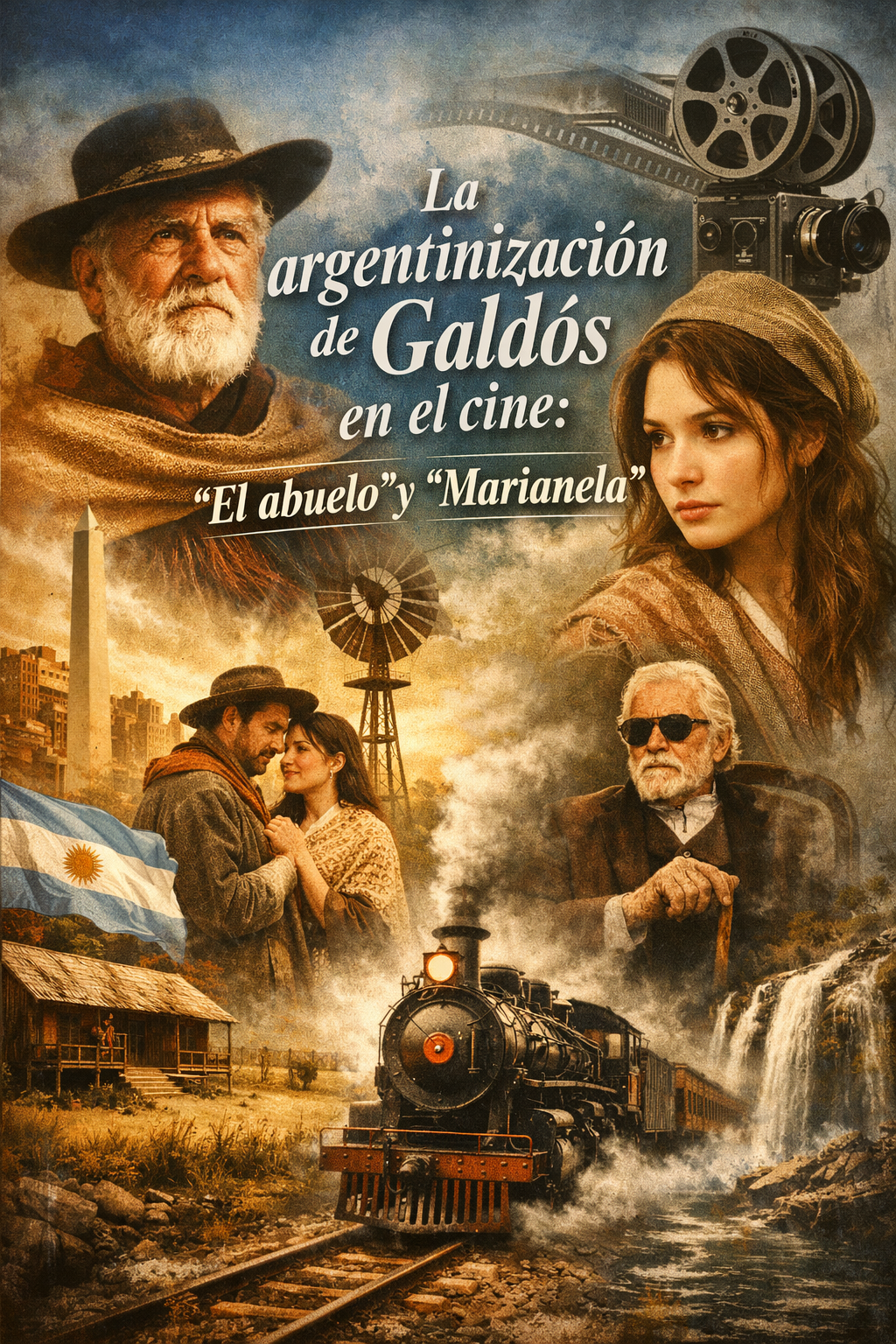

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la literatura europea vio nacer el género detectivesco con figuras como Auguste Dupin (Edgar Allan Poe) o Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle). En España, sin embargo, el género tardó en arraigar. Hubo algunos precedentes tempranos, como la novela corta El clavo (1853) de Pedro A. de Alarcón o La incógnita (1889) de Benito Pérez Galdós, que se consideran esbozos del relato criminal en la narrativa española. No obstante, el auténtico punto de partida del género policíaco moderno en España suele situarse en 1911, con la publicación de La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán. Con esta obra, Pardo Bazán inaugura formalmente el relato de detectives en la literatura española y, de hecho, se convierte en la primera mujer en España que escribió una novela policíaca, adelantándose por casi una década a la primera novela de Agatha Christie. Esto confiere a Pardo Bazán un papel de pionera: su incursión en el crimen ficticio la sitúa como un eslabón perdido entre la “dama inglesa del misterio” (Christie) y el propio Conan Doyle, a quien sin duda había leído con atención.

La relevancia de estos cuentos policíacos de Pardo Bazán se entiende mejor en su contexto. Hasta entonces, la narrativa criminal en España se inclinaba más por historias sensacionalistas o truculentas, centradas en crímenes sangrientos, pero sin el componente lógico-deductivo característico del detective clásico. Pardo Bazán introdujo una nueva concepción: el asesinato como un reto intelectual a resolver por un investigador sagaz, en línea con lo que ya se leía en inglés o francés. Esta novedad supone un paso adelante en la modernización de la literatura hispánica, alineándola con las corrientes europeas del momento. Además, encaja con la mentalidad progresista de la autora, siempre atenta a las “nuevas tendencias literarias” y dispuesta a experimentar con distintos géneros. En suma, las historias detectivescas de Pardo Bazán marcan el nacimiento del relato policial español y tienen un valor histórico-literario incuestionable como precursoras del género en castellano.

Ignacio Alfaro (Ignacio Selva) y su papel en el género policíaco español

Las ficciones policíacas de Pardo Bazán giran en torno a un personaje detectivesco singular: Ignacio Selva (mencionado a veces erróneamente como “Ignacio Alfaro”). Selva es un joven madrileño de clase acomodada que se convierte en detective casi por accidente, encarnando así al primer gran investigador de la literatura española moderna. A diferencia del detective profesional, Ignacio Selva es un aficionado o “detective por sport”, motivado inicialmente por circunstancias personales: en La gota de sangre (1911) es injustamente acusado de un crimen y, para salvarse, asume la tarea de esclarecerlo por sí mismo. Esta premisa –un dandy convertido en detective por necesidad– resulta novedosa y simbólica. Selva aparece al inicio como un aristócrata joven aquejado de neurastenia y hastío vital, a quien su médico (apellidado significativamente Luz) le receta encontrar una pasión o estímulo que sacuda su apatía. El simbolismo de los nombres (Luz frente a Selva) sugiere la dialéctica central del personaje: la racionalidad y claridad de la lógica criminalística versus la complejidad psicológica y anímica de su mundo interior. Efectivamente, a Selva lo salvará de su decadencia un elemento inesperado: “lo único que llegaba adentro, que rompía la gris uniformidad de la civilización era el crimen”, confiesa el narrador, al sentir que investigar un asesinato le devuelve el gusto por la vida. Así, el detective nace a la vez como héroe y paciente, encontrando en la pesquisa criminal una terapia contra su propio mal del siglo (la abulia finisecular).

Ignacio Selva desempeña un papel crucial dentro del incipiente género policíaco español. Por un lado, es una clara reinterpretación castiza del detective anglosajón: el propio editor José M. Paz Gago señala que este detective aficionado es “una versión sorprendente, a la vez castiza y cosmopolita, del inevitable Sherlock Holmes”. Selva comparte con Holmes el gusto por la investigación y la inteligencia aguda, pero Pardo Bazán no se limita a imitar el modelo británico. Al contrario, lo transforma: Emilia Pardo Bazán “quiso superar al mismísimo Conan Doyle” aportando a su detective una profundidad psicológica que el arquetipo anglosajón no siempre mostraba. El resultado es un protagonista insólito para su época: Selva es un gentleman madrileño culto pero desilusionado, un detective amateur al que podríamos llamar “héroe cansado”. Lejos del infalible sabueso victoriano, Selva es vulnerable y contradictorio: actúa movido tanto por la deducción lógica como por la intuición y las corazonadas, y sus motivaciones oscilan entre el deber intelectual y sus propios impulsos emocionales. En palabras de una crítica contemporánea, Pardo Bazán crea “un personaje policíaco completamente nuevo”, un detective que combina el método racional con la inspiración súbita, anticipándose así a rasgos que décadas más tarde definirían al detective de la novela negra. De hecho, la figura de Ignacio Selva se adelanta en ciertos aspectos al detective hard boiled norteamericano del siglo XX: es un investigador solitario que desafía a la autoridad establecida, sigue sus propias reglas y no es ajeno a conflictos morales ni a la ambigüedad ética. Por todo ello, Ignacio Selva/Alfaro ocupa un lugar destacado en la genealogía del género policíaco en España: es el primer detective moderno de nuestras letras y un personaje puente entre la tradición clásica europea y las innovaciones del siglo XX.

Recursos narrativos y técnicas del relato en Pardo Bazán

Las narraciones detectivescas de Pardo Bazán exhiben un manejo sofisticado de técnicas narrativas que demuestran su “extraordinario oficio novelístico” incluso en este género emergente. En La gota de sangre, por ejemplo, la autora opta por la narración en primera persona: el propio Ignacio Selva funge de narrador protagonista, permitiendo un doble objetivo narrativo. Por una parte, el lector asiste de cerca al proceso intelectual del detective, siguiendo cada pista y razonamiento en tiempo real; por otra, se profundiza en la subjetividad y el estado anímico del personaje, integrando la intriga policíaca con un estudio psicológico del narrador. En efecto, Pardo Bazán entrelaza la resolución del enigma con la evolución interior de Selva: la estructura del relato en ocho capítulos “va desvelando la personalidad del protagonista a la vez que se encadenan los acontecimientos”. Esta simultaneidad de trama policial y retrato personal es uno de los rasgos distintivos de su estilo.

Un recurso recurrente en sus cuentos policíacos es el empleo de pequeños indicios materiales cargados de significado, que funcionan como ejes en torno a los cuales gira la acción. Así, en La gota de sangre el elemento central es precisamente esa minúscula mancha roja encontrada en la camisa de un sospechoso –“una reciente gotica de sangre”–, detalle en apariencia trivial pero que encierra la clave del misterio. Del mismo modo, en el relato “La cana” (1911) toda la investigación pivota sobre una misteriosa hebra de cabello blanco (la “cana” del título) hallada en el botón del verdadero asesino, la cual acaba siendo la prueba definitiva para inculparlo. Esta estructura, en la que una mínima evidencia física desencadena la investigación y finalmente la resuelve, confiere unidad y elegancia al relato policial de Pardo Bazán. El lector es invitado a fijarse en esos detalles —una gota de sangre, una cana— que al principio desconciertan pero luego encajan perfectamente en la solución, siguiendo la lógica del clue-puzzle. Son mecanismos narrativos propios del género clásico (recordemos la carta robada de Poe o la alhabaca de Galdós), que Pardo Bazán hace suyos dándoles un tratamiento muy literario.

Otro aspecto notable es la importancia de la intuición, la memoria y la imaginación en la resolución de los casos, por encima incluso de la pura lógica formal. A diferencia de Sherlock Holmes, cuyas deducciones son enteramente racionales, Ignacio Selva avanza en su investigación gracias a momentos de inspiración súbita o al recuerdo fortuito de conversaciones pasadas. Por ejemplo, en La gota de sangre, Selva progresa cuando “repasa mentalmente” a sus vecinos y recuerda un rumor amoroso que conecta al sospechoso Ariza con la joven Chulita. También recurre a la imaginación: llega a disfrazarse para engañar a la culpable y obtener su confesión. Estas “corazonadas” o flashes intelectuales son decisivos —“es dentro de sí mismo donde el detective debe acudir para resolver el crimen”, observa un crítico— y representan un giro narrativo frente al modelo del detective infalible que deduce todo fríamente. Pardo Bazán realza así el lado creativo y subjetivo de la pesquisa. Cabe señalar asimismo su eficaz manejo del suspense y del tempo narrativo: en La gota de sangre introduce una cuenta atrás (Selva promete al juez resolver el caso en tres días) que imprime urgencia a la trama, a la vez que genera tensión dramática ver al protagonista investigando contrarreloj bajo la sombra de la sospecha.

En sus otros relatos policíacos breves, Pardo Bazán sigue experimentando con la forma. “Nube de paso” (1911) es un curioso tour de force: en lugar de acción directa, presenta a un detective de tertulia capaz de resolver de inmediato un crimen ocurrido trece años atrás simplemente escuchando su descripción, demostrando una perspicacia superior a todos los investigadores previos. Aquí la autora ensaya el recurso del relato-dentro-del-relato (un crimen pretérito narrado oralmente) y juega con la figura del detective analítico puro, casi paródico por su exceso de penetración. Por otro lado, “La cita” (1909) plantea de nuevo la situación de un protagonista víctima de una encerrona criminal —un ardid para implicarlo en un asesinato—, similar en planteamiento a La gota de sangre o La cana, pero con una vuelta de tuerca: en esta historia no aparece ningún indicio salvador que ilumine la verdad, de modo que el enigma queda sin resolver y el final abierto. Tal desenlace inconcluso resulta inusual en el género detectivesco clásico, lo que evidencia la audacia narrativa de Pardo Bazán para subvertir expectativas y subrayar la incertidumbre. En conjunto, estos recursos —narrador en primera persona, detalle-clave, intuición vs. deducción, manejo del suspense y finales no cerrados— demuestran que Pardo Bazán abordó el género policíaco con originalidad y dominio técnico, adaptándolo a sus propios intereses literarios.

Influencias europeas y diálogo con el detective clásico anglosajón

Emilia Pardo Bazán, gran conocedora de la literatura europea de su tiempo, entabló un diálogo consciente con la tradición detectivesca anglosajona al crear sus relatos policíacos. Sabemos que había leído a Conan Doyle (muy popular entonces) en su idioma original, y ella misma hace referencia explícita a las “novelas inglesas que ahora están de moda, en que hay policías de afición” dentro del texto de La gota de sangre. Ignacio Selva se reconoce inspirado por esos detectives amateurs británicos, como admitiendo su deuda con Holmes y sus imitadores. Sin embargo, lejos de ser un pastiche servil, la obra de Pardo Bazán representa una respuesta crítica al modelo foráneo. En La gota de sangre, la autora ofrece un “contrapunto” a Conan Doyle: “frente al puro mecanismo racional de éste, ella teje un argumento penetrado de sutilezas psicológicas y morales”. Es decir, frente al énfasis casi matemático en la deducción lógica que caracteriza al detective victoriano, Pardo Bazán incorpora la dimensión pasional y ética al relato policial. Su detective no se limita a coleccionar indicios y deducir fríamente la identidad del culpable; por el contrario, vive el caso con implicaciones personales, exhibe emociones (curiosidad, temor, excitación) y se enfrenta a dilemas morales. De este modo, la autora gallega ajusta las convenciones anglosajonas a la sensibilidad hispana y a su propia visión literaria.

La relación con las corrientes europeas se aprecia asimismo en la aspiración cosmopolita del personaje. Al final de La gota de sangre, Ignacio Selva declara su intención de viajar a Inglaterra para “tomar lecciones de los maestros” detectives y luego volver a España a aplicar esos métodos. Este desenlace, casi metatextual, reconoce a Londres como cuna del detective literario moderno y sugiere que España debe aprender de la experiencia inglesa en materia policial. Pero al mismo tiempo, Pardo Bazán se propone contribuir con algo propio: en palabras de la narración, Selva promete traer a Madrid “elementos novelescos e intelectuales” para combatir el crimen, insinuando que enriquecerá la práctica detectivesca con una perspectiva más imaginativa y profunda. Aquí se evidencia el propósito de Pardo Bazán de elevar el género policíaco a un nivel literario superior, superando incluso a Conan Doyle en ambición artística. De hecho, Pardo Bazán no ocultaba su confianza en poder lograr la “novela policíaca perfecta”, dotada de una hondura psicológica inédita. Aunque no llegó a publicar esa hipotética gran novela (abandonó el manuscrito inconcluso de “Selva” tras 168 páginas, insatisfecha con el resultado), su intento habla de una voluntad de innovación que dialoga de tú a tú con las corrientes europeas.

Por otro lado, la impronta del Naturalismo francés —corriente que Pardo Bazán introdujo en España décadas antes— también se deja sentir en sus relatos de crimen. Ella “lleva el Naturalismo a la novela policíaca clásica”, mezclando el análisis social y la patología psicológica con la trama de enigma. Esto la coloca a la vanguardia, estableciendo un puente hacia lo que luego se llamaría novela negra. Su detective, inmerso en tensiones con la autoridad y con sus propias normas éticas, anticipa conflictos que explotarán en la novela criminal anglosajona posterior (Hammett, Chandler). Igualmente, al reivindicar la intuición y el estudio del carácter como herramientas detectivescas, Pardo Bazán se adelanta a enfoques que veríamos en maestros del suspense psicológico europeos como Georges Simenon o Patricia Highsmith. En síntesis, los cuentos policíacos de Pardo Bazán dialogan con la tradición de Holmes y Dupin, pero introduciendo modulaciones autóctonas y avanzadas: integran la herencia racionalista del detective clásico con la riqueza psicológica y social de la novela realista/naturalista, tendiendo un puente entre el detective-puzzle victoriano y la novela criminal del siglo XX.

Crimen, racionalidad y moralidad: el enfoque temático de Pardo Bazán

Uno de los aspectos más originales de la aproximación de Pardo Bazán al género policial es su tratamiento del crimen no solo como enigma técnico, sino como fenómeno humano que ilumina cuestiones de racionalidad y moral. Para la autora, el verdadero misterio de un crimen no reside simplemente en quién lo cometió (eso eventualmente se descubre), sino en por qué se cometió y qué revela sobre la condición humana. Ella misma lo expresó en un artículo: “El misterio de un crimen es su psicología, los abismos del corazón que descubre, la luz que arroja sobre el alma humana”. En esta perspectiva, Pardo Bazán menosprecia los “crímenes vulgares” motivados únicamente por el robo material, y se interesa más por aquellos impulsados por pasiones, desviaciones o conflictos internos, porque son los que develan esos abismos del corazón. Consecuentemente, sus relatos exploran la dimensión moral del delito: no se conforman con desenmascarar al culpable, sino que indagan en las motivaciones y dilemas que rodean al acto criminal.

En La gota de sangre esta preocupación moral se manifiesta claramente a través del personaje de Ignacio Selva y las decisiones que toma durante la investigación. Una vez que Selva descubre la autoría del crimen (que recae en Andrés Ariza, ayudado por su amante Chulita), no actúa de manera fría ni estrictamente legalista. Al contrario, se deja llevar en parte por códigos extra-racionales: por un lado, un impulso caballeresco hacia la mujer implicada, y por otro, un sentido clasista del honor respecto al asesino. Selva siente repugnancia de entregar a Chulita a la justicia y permite que ella escape, confesando luego: “Como me repugnaba enviar al patíbulo, o siquiera a presidio, a una mujer, yo he asegurado la fuga de Chulita.”. Este gesto revela cómo las normas sociales y de género influyen en su noción de justicia: por paternalismo o ideal caballeresco, exime a la criminal femenina de pagar por su delito, tornándose él mismo cómplice moral. Acto seguido, cuando captura a Ariza, Selva le ofrece discretamente una salida “honorable”: le sugiere el suicidio para evitarle la deshonra pública, diciéndole que “usted ha sido siempre, a pesar de sus vicios, un caballero, por la clase social a que pertenece”. Esta insólita invitación muestra cómo el protagonista antepone un código de honor aristocrático a la aplicación imparcial de la ley. Pardo Bazán, al presentar estas situaciones, está introduciendo deliberadamente complejidad ética en el relato policíaco. No hay una moraleja sencilla: el detective resuelve el caso, sí, pero lo hace incurriendo él mismo en zonas grises morales (dejando impune a una asesina, permitiendo al asesino elegir su propia sentencia). El lector queda así confrontado a interrogantes incómodos: ¿se hizo realmente justicia? ¿Triunfó la moral o cedió ante prejuicios de género y clase? Lejos de la simple victoria del bien sobre el mal, Pardo Bazán ofrece una resolución agridulce que invita a la reflexión sobre la racionalidad de la justicia y sus condicionantes sociales.

Otro tema relacionado es la actitud crítica hacia las instituciones encargadas de perseguir el crimen. Pardo Bazán, quien en artículos periodísticos criticaba la ineptitud de la policía española de la época —llegó a decir que carecía de energías, motivación y desconocía las técnicas modernas que ya se aplicaban en Europa—, plasma esta crítica en sus relatos. En La gota de sangre, el juez y la policía aparecen relativamente pasivos: el juez Cordelero, más que dirigir la investigación, se limita a interrogar a Selva y termina delegando en él la resolución del caso (lo autoriza a investigar por su cuenta). La policía, por su parte, es incapaz de localizar al principal sospechoso (Ariza), siendo de nuevo Selva quien lo captura usando sus propios medios. Este retrato sugiere una falta de confianza en la eficacia del sistema oficial y, a la vez, exalta la figura del individuo ilustrado que, con métodos científicos e inteligencia, puede suplir esas carencias. Es un guiño a la idea de progreso: la necesidad de modernizar las técnicas policiales en España, incorporando el rigor y la astucia que personajes como Selva encarnan. De hecho, la decisión final de Selva de formarse en Inglaterra para luego volver a “limpiar” Madrid de crímenespuede leerse como una metáfora del anhelo de Pardo Bazán por importar a España los avances europeos (tanto en literatura como en ciencia policial) y así impulsar el progreso social y la eficacia de la justicia en su país.

Lugar de los relatos policíacos en la obra de Pardo Bazán y reflejo de su pensamiento

Los cuentos policíacos de Emilia Pardo Bazán ocupan un lugar curioso en su vasta producción. Aunque ella es mundialmente recordada sobre todo por sus novelas naturalistas (Los pazos de Ulloa, La madre naturaleza) y su ingente colección de cuentos de variada temática, su incursión en el género detectivesco fue relativamente breve pero significativa. Entre 1909 y 1911 publicó varios relatos de crimen e intriga (La cita, La cana, Nube de paso) que culminaron en la novela corta La gota de sangre, y llegó a esbozar una segunda entrega mayor (Selva, inédita hasta su rescate en 2021). Esta serie de textos demuestra la versatilidad de Pardo Bazán: como ella misma proclamó, experimentó con “todos los estilos narrativos y temáticas” en sus obras, y el policial no fue la excepción. Su interés por el género no era superficial; al contrario, surgía de convicciones profundas sobre el papel del escritor y de la literatura en la sociedad. Pardo Bazán veía la novela no solo como entretenimiento, sino como un laboratorio para explorar problemas contemporáneos –fuesen sociales, científicos o morales–, y en este sentido el relato detectivesco le ofrecía una nueva vía para continuar esa exploración.

Estos cuentos reflejan varias facetas del pensamiento de Pardo Bazán. En primer lugar, evidencian su fe en la ciencia y el progreso. Como intelectual finisecular, admiradora del positivismo y la criminología naciente (ella seguía con atención las novedades en Europa), Pardo Bazán dota a sus ficciones criminales de un trasfondo de modernidad: hay médicos que diagnostican neurastenias, alusiones a técnicas policiales modernas, viajes a Londres en pos de conocimiento, etc. La autora confiaba en el avance del conocimiento como herramienta para combatir la barbarie (de ahí su interés en convertir al detective en un agente de la razón ilustrada). A la vez, su mirada es crítica: denuncia la falta de progreso en España –ya mencionamos su crítica a la policía atrasada– y con su obra invita a cerrar esa brecha, importando modelos exitosos extranjeros pero adaptándolos con originalidad española.

En segundo lugar, sus relatos criminales revelan su conciencia sobre la justicia y la ética. Pardo Bazán era jurista de formación autodidacta en cierto modo (hija de jurista, lectora de causas reales) y una observadora aguda de la sociedad. A través de casos ficticios, ella plantea cuestiones sobre la justicia formal vs. justicia moral. Por ejemplo, el desenlace de La gota de sangre cuestiona si castigar al criminal es siempre lo más justo o si hay circunstancias (género, clase, honor) que matizan esa justicia. Esta ambivalencia puede relacionarse con el pensamiento de Pardo Bazán en sus ensayos y artículos: aunque políticamente conservadora en algunos aspectos, tenía un fuerte sentido de la responsabilidad social y abogaba por reformas (educativas, judiciales, penales) que tratasen las causas profundas del crimen más que sus síntomas. Sus cuentos policíacos, al centrarse tanto en la psicología del criminal como en la del detective, reflejan esa inquietud por entender el delito más allá de condenarlo, una postura muy acorde con la escuela naturalista y con los incipientes estudios de criminología de Cesare Lombroso o Krafft-Ebing que la propia Pardo Bazán conocía.

Finalmente, estas obras también se relacionan con el pensamiento de género de la autora. Emilia Pardo Bazán fue una pionera feminista en su vida y obra: luchó toda su vida contra la subordinación de la mujer en la sociedad patriarcal de su época, reivindicando la educación femenina y la igualdad intelectual (célebre es su frase: “Si en mi tarjeta pusiera Emilio, en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida”). ¿Cómo se refleja esto en sus cuentos policíacos? De entrada, en el simple hecho de escribirlos: incursionar en un género “serio” dominado por hombres fue en sí un acto de afirmación. Pardo Bazán demostró que una mujer podía escribir relatos de crímenes con la misma inteligencia y vigor que sus colegas masculinos, rompiendo estereotipos de la época. En cuanto al contenido, si bien sus detectives son varones (no había aún detectives femeninas en la literatura española), los relatos incluyen personajes femeninos relevantes. Chulita, en La gota de sangre, es una figura de femme fatale local: una joven andaluza atractiva y ambiciosa que utiliza a los hombres (los “derrite”, en palabras del texto), los manipula y resulta pieza central del crimen. Aunque es retratada negativamente como una mujer peligrosa, no deja de ser un personaje activo y astuto, lejos del rol pasivo que la novela decimonónica reservaba a las mujeres. Su mera presencia sugiere el reconocimiento de que las mujeres, para bien o mal, tienen agencia y pueden influir decisivamente en la trama social (aquí, delictiva). Además, la decisión de Selva de protegerla del castigo refleja los códigos de género de entonces, que Pardo Bazán expone quizá con ironía: la “caballerosidad” masculina termina por perpetuar la impunidad femenina, una dinámica que invita a debatir sobre el paternalismo y la auténtica igualdad ante la ley. Por otra parte, en las tramas de “La cita” o “La cana” no es casual que los protagonistas inocentes carezcan de coartada porque las convenciones sociales les impedían ciertos comportamientos (quizá relacionados con mujeres, citas a escondidas, etc.), lo que subraya cómo las normas sociales (muchas veces vinculadas al honor y la mujer) podían poner a alguien al borde de la condena. En resumen, aunque estos cuentos no son panfletos feministas, sí reflejan la perspectiva crítica de Pardo Bazán hacia las relaciones de género: muestran mujeres fuertes (sean villanas o virtuosas) y evidencian las injusticias o absurdos derivados de tratar a hombres y mujeres con distintos baremos morales.

En conclusión, los cuentos policíacos de Emilia Pardo Bazán protagonizados por el detective Ignacio “Alfaro” Selva constituyen un aporte fundamental al género detectivesco en la literatura hispánica de entresiglos. En ellos, la autora combina con maestría la intriga criminal con el análisis psicológico y la crítica social, creando una fórmula narrativa propia que enriquece el modelo anglosajón con el temperamento español y la profundidad moral. Su detective aficionado, primer investigador moderno de nuestras letras, es a la vez un homenaje y una réplica a Sherlock Holmes: un Sherlock castizo y emotivo que resuelve crímenes mientras redescubre el sentido de su vida. A través de un estilo ágil, repleto de detalles significativos e intuiciones brillantes, Pardo Bazán nos invita a disfrutar del “placer de resolver misterios” al tiempo que reflexionamos sobre la justicia, la verdad y las pasiones humanas. Aunque estos relatos ocupen un rincón menos conocido de su producción, hoy sabemos que doña Emilia —la condesa de Pardo Bazán— fue también la precursora de la novela policíaca en España, una escritora que se atrevió a cruzar las fronteras de género literario (y de género social) para demostrarnos que el crimen y su esclarecimiento podían ser materia de gran literatura. Su legado en este ámbito, redescubierto con renovado interés en el siglo XXI, confirma su condición de autora universal y pionera: una mujer de letras adelantada a su tiempo, que supo traer a la España de 1900 el ingenio de Holmes, enriqueciéndolo con la humanidad y la racionalidad apasionada que caracterizan su obra.

Referencias:

- Pardo Bazán, E. La gota de sangre (1911). Ed. Dyskolo, 2021 (incluye “La gota de sangre” y otros relatos policíacos).

- Solano, M. J. “Emilia Pardo Bazán – La condesa misteriosa”. Zendalibros (julio 2021).

- Aller, J. “La condesa feminista introduce la novela de detectives en España”. Rebelión (17/05/2021).

- Casa del Libro – Sinopsis de Los misterios de Selva (Ézaro Ed., 2021).

- Lorenzo, S. “Ignacio Selva, detective”, Las Provincias (26/10/2021).

- Instituto Cervantes, “Novela policiaca (VIII). Emilia Pardo Bazán y el relato policial”.

- Archiletras, “Efemérides – Muere Emilia Pardo Bazán”.

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.info/register?ref=IXBIAFVY