No hay productos en el carrito.

RAO

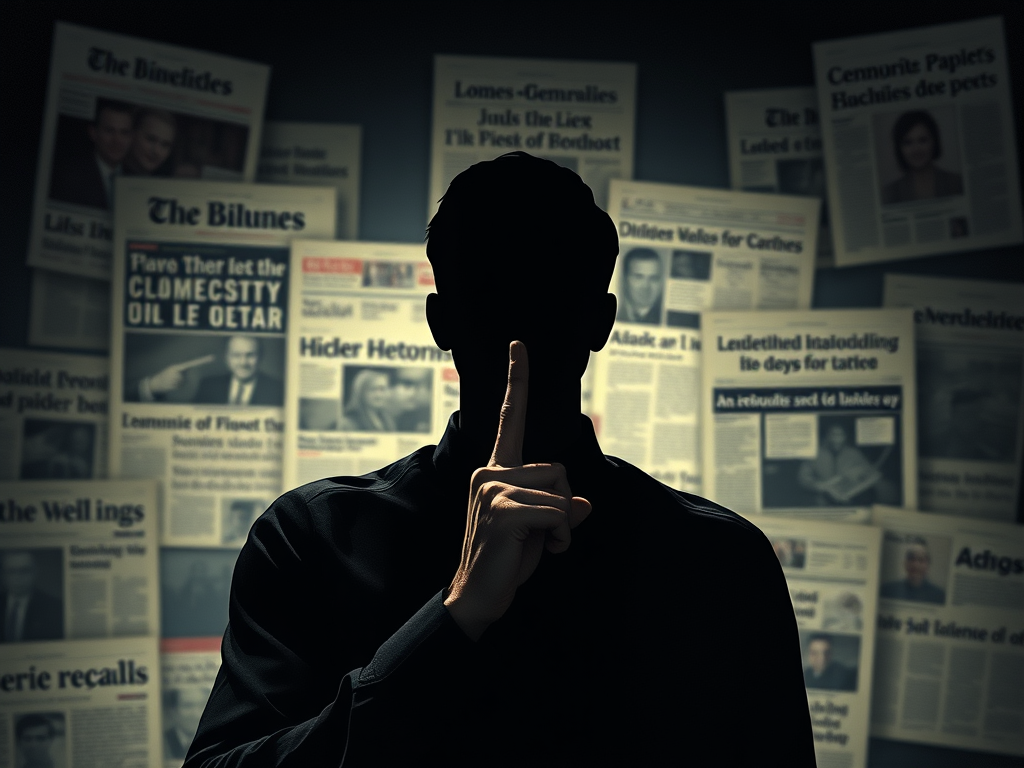

En España no se paga tanto por hablar como por callar. El verdadero negocio está en el silencio. Y no me refiero al silencio íntimo, ese que reconcilia a uno consigo mismo, sino al silencio público: el de los periodistas que suavizan titulares para no incomodar a un anunciante, el de los académicos que moderan ponencias para no perder la subvención, el de los intelectuales que prefieren no firmar un manifiesto porque aún aspiran a un cargo, una cátedra o una medalla.

Ese silencio es más corrosivo que la mentira, porque se disfraza de prudencia y se vende como neutralidad. En realidad, es complicidad. La democracia no muere con un golpe, sino con mil pequeños silencios diarios que dejan pasar abusos, corrupciones y atropellos hasta convertirlos en rutina.

Hoy se calla por una beca, mañana por un contrato menor, pasado por una plaza fija. El silencio se hereda como un capital simbólico: mejor no incomodar, mejor esperar, mejor adaptarse. Lo vemos en los medios de comunicación: redacciones enteras que saben qué tema no tocar, qué político no señalar, qué empresa no molestar. Lo vemos en la universidad: congresos donde se evita el debate incómodo porque la financiación viene del mismo ministerio o de la misma empresa que se debería analizar críticamente. Y lo vemos en la cultura: premios literarios o artísticos donde la calidad pesa menos que las amistades, las afinidades y las cuentas pendientes.

Ese silencio es premiado con sillones, invitaciones, ascensos, contratos. En cambio, quien se atreve a levantar la voz se gana la etiqueta de incómodo, conflictivo, prescindible. El mensaje es claro: el que se calla cobra, el que habla pierde.

Se suele justificar este silencio con la palabra “prudencia”. Como si callar ante la injusticia fuese virtud y no claudicación. Se habla de no “hacer ruido”, de mantener “la armonía”, de “no levantar polvo”. Pero ¿qué es esa prudencia sino miedo disfrazado de virtud? Decía Unamuno que “callar es mentir”, y ese aforismo se confirma en cada pacto tácito que hace posible que un abuso quede sin denunciarse.

En España, el que se atreve a decir lo obvio suele quedar marcado: periodistas marginados, profesores sin plaza, escritores olvidados en los circuitos oficiales. El sistema no perdona a quien rompe el pacto del silencio.

El cáncer democrático no es solo la corrupción de quienes roban, sino la autocensura de quienes lo saben y callan. Ese silencio comprado —a base de contratos, subvenciones o favores— termina costando más caro que cualquier escándalo: nos cuesta la verdad. Y sin verdad, no hay democracia, solo teatro.

El ciudadano común, el que no tiene contratos ni cátedras que proteger, se queda sin voces que lo defiendan. Y la política, sin crítica real, se convierte en puro espectáculo. Porque si los intelectuales callan, los periodistas se pliegan y los académicos agachan la cabeza, ¿quién queda para incomodar al poder?

España no necesita más silencios cómplices, necesita ruido incómodo. Voces que arriesguen, que incomoden, que digan lo que nadie quiere oír. Eso cuesta caro, sí, pero mucho más caro resulta el silencio generalizado.

El futuro no se mide solo por lo que se construye, sino también por lo que se calla. Y hoy estamos pagando un precio altísimo: una democracia cada vez más hueca, más formal que real, donde el ciudadano vota pero no escucha verdades porque quienes deberían decirlas han preferido guardarlas en un cajón.

El silencio es rentable para unos pocos, pero devastador para todos. Y ese es, hoy, el verdadero cáncer democrático.

Porque cuando el silencio se compra, la verdad se vende.