No hay productos en el carrito.

Cristian Sánchez Benítez, Universidad de Jaén

El 17 de julio de 1936, Francisco Franco y otros militares se sublevaron contra el orden constitucional republicano. Esto originó, tras casi tres años de guerra, la caída de la Segunda República española el 1 de abril de 1939 y su violenta sustitución por un régimen totalitario.

El nuevo régimen se caracterizó por la militarización de la política y del orden público, por la dirección económica de las oligarquías, por la defensa de postulados ultracatólicos, antidemocráticos y especialmente anticomunistas y por una durísima represión sobre los vencidos y sus familias.

La represión –que se configuró como un elemento constitutivo del nuevo régimen, esencial para su supervivencia– consistió principalmente en la eliminación física de una parte de los republicanos y opositores al régimen.

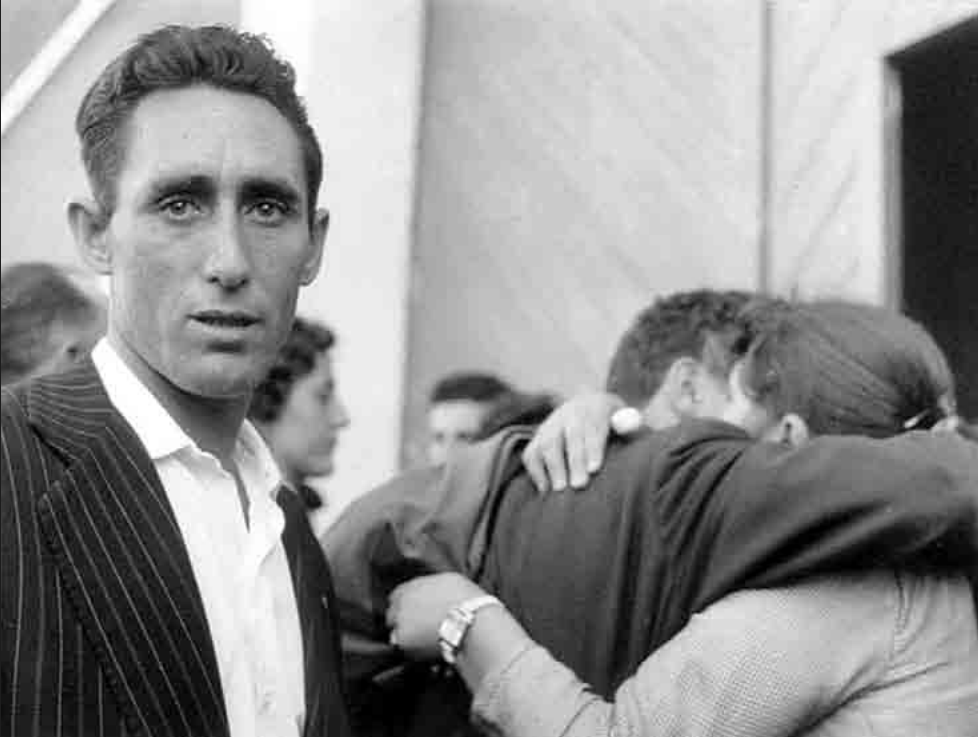

Durante los primeros meses de la contienda predominaron los asesinatos extrajudiciales, protagonizados por militares y miembros de la Guardia Civil sublevados –muchos se mantuvieron también leales a la República–, falangistas, requetés, caciques locales y otros elementos de ultraderecha.

Consejos de guerra y “paseos”

De hecho, los pocos consejos de guerra que se articularon en estos primeros momentos y que impusieron la pena de muerte se realizaron para enjuiciar a los militares que no se sublevaron. El resto, los dirigentes y militantes de las organizaciones del Frente Popular, sindicalistas, intelectuales, maestros, e incluso familiares de aquellos sin afiliación política, eran detenidos y “paseados”, esto es, asesinados sin formación de causa, junto a las tapias de los cementerios, en cunetas o en mitad del campo junto a una fosa.

Fue a partir de 1937 cuando se pusieron en marcha numerosos consejos de guerra en las zonas conquistadas por los golpistas, que actuaron mediante procesos sumarísimos de urgencia, caracterizados por la ausencia de garantías para los procesados. Estos impusieron y ejecutaron la pena de muerte mediante fusilamiento a numerosos republicanos, principalmente en aplicación del delito de rebelión militar previsto en el viejo Código de Justicia militar de 1890.

De esta forma, los defensores de la legalidad republicana fueron condenados precisa y paradójicamente como rebeldes por parte de los verdaderos rebeldes que se habían alzado en armas contra el régimen legalmente constituido. Como el propio dirigente franquista Ramón Serrano Suñer admitió tiempo después en sus memorias –Entre el silencio y la propaganda. La Historia como fue. Memorias–, se aplicó la “justicia al revés”.

En cualquier caso, las ejecuciones extrajudiciales se siguieron perpetrando durante toda la guerra e incluso en pleno franquismo. Sobre todo, en la represión del movimiento guerrillero antifranquista –el maquis– durante los años cuarenta, en aplicación de la oficiosa Ley de Fugas, una práctica consistente en que los agentes encargados de custodiar a los detenidos justificaban su ejecución alegando una supuesta fuga.

El fin de la guerra no trajo la paz

De esta forma, el fin de la guerra no supuso la paz, sino el inicio de otra clase de guerra contra la España derrotada. Se siguió empleando el mencionado Código de Justicia militar de 1890 y su sucesor, aprobado en 1945. También se hizo uso de nuevas leyes penales especiales que contemplaban castigos muy duros –incluida la muerte– para los opositores al franquismo y que solían atribuir a la parcial jurisdicción militar, hipertrofiándola, el conocimiento de las infracciones previstas en aquellas normativas.

Todas estas normas incluyeron la pena capital en su catálogo de sanciones: la Ley de Seguridad para el Estado de 1941, los Decretos Leyes de 1947 y de 1968 –ambos sobre represión de los delitos de bandidaje y terrorismo– y el Decreto Ley de 1975, sobre prevención del terrorismo. Este último fue aprobado en agosto, unas semanas antes de la muerte del dictador.

La Ley sobre represión de la masonería y el comunismo de 1940 fue la única norma represiva importante del primer franquismo que no previó entre sus sanciones la de muerte, optando por las de reclusión mayor y menor.

Represión total

Sin embargo, para garantizar la dominación total del enemigo y la neutralización de cualquier conato de revuelta contra el impopular régimen, la represión había de ser total. Había que expulsar a todos los opositores que habían sobrevivido a la muerte o no se habían exiliado de todas las esferas de la vida social.

Y eso se hizo primeramente con la imposición a numerosos republicanos y opositores de elevadísimas penas privativas de libertad, incluida la reclusión perpetua. El hacinamiento en las prisiones, así como la necesidad de disponer de mano de obra barata tanto para empresas como para el propio Estado, hizo que ya desde 1938, en plena guerra civil, el régimen desarrollara un sistema de redención de penas por trabajo –forzado–.

También desde 1936 se dictaron varias disposiciones dirigidas a depurar al funcionariado que no acreditara su lealtad al Movimiento. La depuración se cebó especialmente con los maestros, y también afectó notablemente al profesorado universitario.

En virtud de las normas de depuración, entre las que destaca la Ley de 10 de febrero de 1939, se expulsó a miles de trabajadores de la nueva Administración franquista. Muchos de ellos se reemplazaron por partidarios del bando sublevado mutilados, excombatientes, excautivos y familiares de “las víctimas nacionales de la guerra y de los asesinados por los rojos”, en virtud de la Ley de 25 de agosto de 1939.

Los “peligrosos” actos homosexuales

Además, el régimen no derogó la republicana Ley de Vagos y Maleantes de 1933, sino que de hecho la empleó para reprimir con medidas de seguridad, incluidas las privativas de libertad, a determinados sujetos peligrosos para el orden social: vagos y mendigos habituales, proxenetas…

De hecho, el franquismo añadió en 1954 la realización de actos homosexuales como un nuevo estado peligroso, de manera que varios homosexuales fueron internados en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Lanzarote). La referida Ley de Vagos fue reemplazada en 1970 por la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, que siguió incluyendo la realización de actos homosexuales entre las categorías de estado peligroso.

Por último, la represión también tuvo un marcado carácter económico, principalmente con la Ley de responsabilidades políticas de 1939, aprobada en febrero, poco antes de la victoria franquista. Incluía, entre otras sanciones, la de pérdida total o parcial de los bienes (incautación) y la del pago de una cantidad fija (multa). Además, estas sanciones se hacían efectivas incluso tras el fallecimiento del responsable. Entonces eran ejecutadas sobre sus herederos, salvo que hubiesen prestado “eminentes servicios al Movimiento Nacional” o demostrasen su “anterior y pública adhesión” a sus postulados.

Sin duda, el conglomerado de elementos de la represión franquista cuyos principales medios se han expuesto aquí no solo operó como instrumento de limpieza política, sino que sirvió especialmente para generar en capas amplias de la población un estado de terror. Este resultó imprescindible para la desafección política que hizo posible que el franquismo persistiese durante casi 40 años.

Cristian Sánchez Benítez, Profesor ayudante doctor de Derecho penal, Universidad de Jaén

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

Alright, may88bet is on my radar. Saw a couple ads online. Anyone placing bets there? What’s the vibe like? Any good promotions going on?

Alright, so I gave th777newlink a whirl. Honestly, it’s not bad. The games are responsive, and I didn’t experience any lag. The graphics could be a little better, but overall, it’s a decent place to kill some time and maybe win a few bucks. Worth a shot, if you’re bored.

Looking for a new casino site to try. alfabetcassino got some slick-looking games. Time to gamble at alfabetcassino.

Golden Empire game is pretty cool! I’m really enjoying playing it! Check it out here: golden empire game