No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

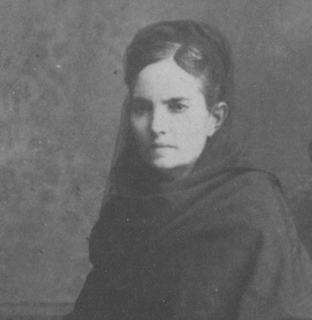

La travesía vital de Juana Fernández Ferraz (1834–1918) la llevó desde una isla atlántica hasta las aulas de Costa Rica, donde, además de enseñar, se atrevió a escribir una novela extraordinariamente adelantada a su tiempo. El espíritu del río, publicada en San José en 1912 (con referencias también en 1913), fue su único libro y, a la vez, uno de los primeros grandes alegatos feministas de la literatura costarricense; una obra pionera en Centroamérica firmada por una mujer, que mezcla ficción sentimental, crítica social y un laboratorio político nada tímido.

Nacida en Santa Cruz de La Palma, Juana emigró en 1872 a Costa Rica. Al enviudar, abrió una escuela de párvulos en Cartago y más tarde ejerció en la enseñanza pública. Su vocación docente convivió con una escritura paciente, de largo aliento, que cristalizó en una novela de casi quinientas páginas. A diferencia de sus hermanos —figuras conocidas en la renovación pedagógica del país—, ella quedó en un segundo plano: su nombre circuló poco en manuales y panoramas literarios, a pesar de la singularidad de su proyecto.

El espíritu del río sorprende por su ambición y por el desplazamiento geográfico que propone: comienza en La Palma, en plena Bajada de la Virgen de las Nieves, y se abre después a un viaje transatlántico hacia Brasil, donde la narración deriva en el intento de fundar una comunidad utópica a orillas del Paraná. Ese viraje no es caprichoso: la novela ficcionaliza un experimento real, la Colonia Cecilia (Paraná, 1890), impulsada por el anarquista italiano Giovanni Rossi, y lo convierte en campo de pruebas para discutir propiedad, poder y vida en común.

Pero el corazón del libro está en su programa de emancipación femenina. Fernández Ferraz satiriza el mito decimonónico del “ángel del hogar”, reclama educación para las mujeres, independencia económica y una ciudadanía que no dependa de tutela masculina. La novela enlaza ese horizonte con una crítica más amplia a la injusticia social, los abusos del poder, la guerra y la desigualdad, y confía en la educación como herramienta de igualación. Que una autora de casi ochenta años, en la Costa Rica de 1912/1913, firmara una propuesta así ayuda a entender por qué el libro fue a la vez insólito y, para muchos, incómodo.

La recepción inicial fue discreta y la obra cayó pronto en el olvido. Durante décadas, ni el canon costarricense ni el hispano prestaron atención a esta novela-río escrita desde la experiencia de una maestra migrante. Solo más tarde, a medida que la crítica revisó las genealogías de la literatura de mujeres y del pensamiento social en Centroamérica, El espíritu del río empezó a ser leído como lo que es: una pieza fundacional que dialoga con la historia atlántica del trabajo y con las primeras formulaciones feministas del país.

Además de la novela, Juana dejó algunos poemas. Entre ellos sobresale “Homenaje a mi patria”, un texto dedicado a La Palma reunido en una antología costarricense tras la independencia, donde late la nostalgia por los paisajes y afectos de la isla. Ese poema, escrito ya en su país de adopción, cierra el círculo de una vida entre dos orillas.

Hoy, la figura de Juana Fernández Ferraz vuelve a escena: su libro se reimprime, su nombre se recupera en ciclos de lectura y su apuesta —educación, igualdad, comunidad— resuena con preguntas del presente. No es solo arqueología literaria: es la memoria activa de una maestra que imaginó, desde la novela, derechos y maneras de vivir que su época aún no se atrevía a conceder.

Fuentes

- Academia Canaria de la Lengua, «Juana Fernández Ferraz» (cronobiografía y estudios).

- Biblioteca Digital de Costa Rica (SINABI), registro y digitalización de El espíritu del río (Imprenta Moderna, San José, 1912/1913).

- Estudios y reseñas recientes sobre la Colonia Cecilia y su recreación literaria en El espíritu del río.

- Hemos escrito: selecciones de escritores alajuelenses (1921), con el poema «Homenaje a mi patria».

**mitolyn**

Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.