No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo (A. Nebrija)

Résumé

Le roman «Samir» se présente comme une fenêtre sur la complexité de l’identité hispano-marocain, explorée à travers la vie d’un ancien combattant juif séfarade des Brigades Internationales. L’intrigue se déroule lorsque Samir est capturé par les troupes franquistes, puis libéré par un franc-maçon qui le «sauve» d’une longue torture dans une prison franquiste. Par la suite, il trouve refuge au Maroc, s’immergeant dans un entrelacs d’héritages culturels séfarades, espagnols et musulmans. Le roman aborde la reconstruction de l’identité de Samir, utilisant la mémoire et la narration testimoniale pour tisser les éléments de son héritage séfarade avec ses expériences au Maroc et dans l’islam. Ce processus de reconstruction est vital pour comprendre comment les individus peuvent reconfigurer leurs identités dans des contextes de déplacement et de conflit. De plus, la traduction du roman en arabe représente un défi significatif et une opportunité de médier et de renforcer les représentations des identités séfarade et musulmane, offrant une perspective plus riche et nuancée de ces cultures.

D’autre part, la guerre du Rif et le colonialisme dans «Samir» sont représentés de manière métaphorique et symbolique, ce qui sert de moyen pour contextualiser leurs impacts sur l’identité des personnes qui aujourd’hui représentent d’une certaine manière un passé plus proche que jamais. Le roman ne raconte pas seulement l’histoire individuelle de Samir, mais agit également comme un véhicule pour discuter et diffuser l’histoire partagée et les identités croisées entre le Maroc et l’Espagne, soulignant leur pertinence dans le contexte contemporain. À travers ces approches, «Samir» devient une pièce clé pour comprendre la dynamique de l’identité et de la culture aux intersections du conflit, du déplacement et de la mémoire historique.

Reconstruction identitaire, Défis de traduction, Représentation symbolique, Identités transculturelles

Summary

The novel «Samir» serves as a window into the complexity of Spanish-Moroccan identity, explored through the life of a Sephardic Jewish ex-combatant from the International Brigades. The plot unfolds as Samir is captured by Francoist troops and is subsequently liberated by a Mason who «saves» him from prolonged torture in a Francoist prison. He then seeks refuge in Morocco, immersing himself in a web of Sephardic, Spanish, and Muslim cultural heritages.

The novel addresses the reconstruction of Samir’s identity, using memory and testimonial narrative to weave together elements of his Sephardic heritage with his experiences in Morocco and Islam. This reconstruction process is vital for understanding how individuals can reconfigure their identities in contexts of displacement and conflict. Moreover, translating the novel into Arabic represents a significant challenge and an opportunity to mediate and strengthen the representations of Sephardic and Muslim identities, offering a richer and more nuanced perspective of these cultures.

On another significant note, the Rif War and colonialism in «Samir» are represented metaphorically and symbolically, serving as a means to contextualize their impacts on the identity of people who today represent a past that is closer than ever. The novel does not merely narrate Samir’s individual story but also acts as a vehicle to discuss and disseminate the shared history and cross-identities between Morocco and Spain, highlighting their relevance in the contemporary context. Through these approaches, «Samir» becomes a key piece for understanding the dynamics of identity and culture at the intersections of conflict, displacement, and historical memory.

Masonic liberation, Historical memory, Identity reconstruction

Introducción

Entender la identidad hispano marroquí en la actualidad requiere un análisis de las continuidades y rupturas en las narrativas de identidad que los conflictos sucedidos han generado. Por ejemplo, la reconceptualización de la identidad en el exilio y cómo esta se nutre de una memoria colectiva de pluralismo y coexistencia, frente a las experiencias de represión y dislocación. Las obras de autores como (Ammiel Alcalay 1992) [i] han proporcionado un marco para analizar cómo las identidades sefardíes se reinventan en contextos de diásporas, manteniendo y transformando sus raíces en respuesta a las historias modernas de desplazamiento y conflicto. Esta interacción entre el pasado y el presente en la formación de identidades culturales muestra cómo la historia puede servir como un espejo para entender los conflictos actuales y sus impactos en la identidad y pertenencia.

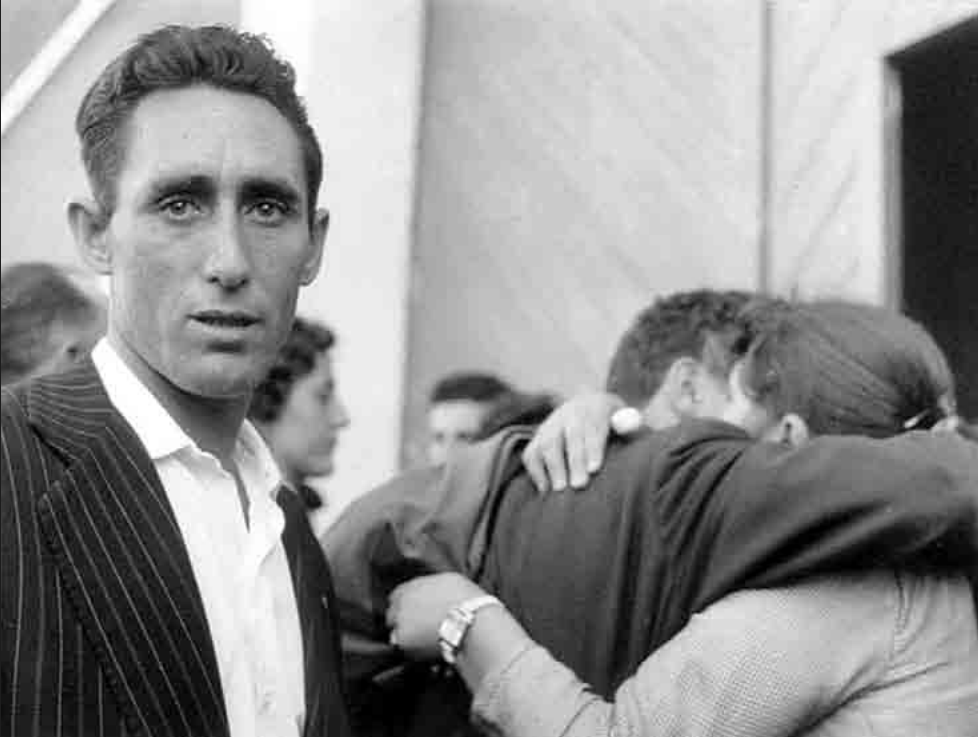

Samir, anteriormente conocido como Joaquim, emerge en la narrativa como una figura simbólica de la resistencia y la resiliencia ante la adversidad. Las cicatrices de la violencia y la pérdida que lleva son testimonios de una lucha continua contra la injusticia y el olvido histórico. Su captura y tortura por las fuerzas franquistas, así como el trágico asesinato de su novia embarazada, son reflejados no solo como crueldades personales sino también como manifestaciones de las políticas represivas características de ese momento. (Paul Preston 2012), ya analizó en su libro The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain,[ii] cómo la represión bajo el régimen de Franco constituyó no solo una catástrofe política, sino también un trauma cultural y psicológico profundo para las minorías y los disidentes que llega a nuestra época actual.

La identidad sefardí de Samir, y porqué no decirlo sus ideas políticas en este marco de opresión, se convierte en un acto de resistencia cultural contra la homogeneización y la supresión de la diversidad. El traslado de Samir a Tánger, coincidiendo con el ocaso del protectorado español, marca el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Este enclave culturalmente híbrido no solo desafía, sino que también redefine su sentido de identidad y pertenencia. Para (Michael Alpert 2001) [iii] asegura que, la historia de los sefardíes en Marruecos es crucial para comprender las complejidades de la identidad de personajes como Samir y su continua lucha por reconstruir una vida tras el exilio y la persecución. Este análisis se enfocará en cómo los eventos traumáticos moldearon su identidad sefardí y cómo Tánger, cual crisol de culturas y refugio de exiliados, le ofreció a Samir no solo un santuario, sino también una oportunidad para la regeneración cultural y personal.

Tras examinar inicialmente cómo la masonería apoyó a individuos como Joaquim durante la represión franquista, nos sumergiremos en la operativa y el impacto de esta red en Tánger hacia el final del protectorado. El fenómeno masónico hispano-marroquí, que se extendió desde finales del siglo XIX hasta 1936, coincide con una era de importantes movimientos políticos y sociales que incluyen el imperialismo, la colonización, el ascenso del socialismo y del fascismo, la firma del Protectorado franco-español en Marruecos, el surgimiento del nacionalismo marroquí, así como la crisis de la Restauración en España, la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, una dictadura militar, la guerra del Rif, una república democrática y el inicio de la Guerra Civil Española, más tarde la gran dictadura.

Algunos datos históricos

La inclusión en la novela Samir, de esta propuesta de interacción masónica entre España y Marruecos durante este período revela una secuencia de desarrollo que incluye las fases de implantación, expansión, consolidación y desaparición. Esta historia alcanza su clímax durante la Segunda República Española, pero se ve truncada por el golpe de Estado de Francisco Franco, así como por las contradicciones internas y los problemas propios de la masonería. Como afirma (Baquero, 2029):

No hay nada más brutal que el contraste entre la impunidad de los crímenes cometidos desde el 17 de julio de 1936 por los sublevados contra el legítimo gobierno de la Segunda República, por un lado, y el desprecio del Estado, por otro, a las víctimas de la conspiración armada. Un claro síntoma de la herida abierta, de un olvido insostenible en cualquier nación democrática homologable a la española, que deja al descubierto la herencia diseñada por los golpistas, continuada por sus herederos y que a lo largo de cuatro décadas de democracia ha sido imposible romper (…)

España es el país de la desmemoria. Una tierra enmarañada en la lectura parcial de su propio relato, que ha vendido durante años una visión equidistante o directamente apologética de su cruel pasado reciente como alimento propiciatorio del franquismo sociológico (…) Que España sea como es no parece casual. La idiosincrasia hispana gestada al cobijo de la mano alzada de Franco produce monstruos. Es una sociedad que tolera la existencia de miles de fosas comunes barridas bajo la alfombra; una anomalía democrática de tal calibre que mantiene impunes los crímenes franquistas contra la humanidad mientras la única pena recae sobre los propios represaliados, condenados al olvido y el desprecio.

Porque el Estado no ha garantizado hasta ahora el acceso a la verdad, la justicia ni la reparación, exigidas por Naciones Unidas como requisito indispensable para cimentar las garantías de no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas desde el estallido golpista. Tras cuatro décadas de democracia, España todavía protege a los herederos del pasado más oscuro de la nación (…) España sigue siendo el país de la desmemoria. El pueblo que camina del genocidio franquista al silencio interminable.[iv]

En un breve apunte, recordaremos alguna fase de esta situación. La primera fase, que va de 1873 a 1881, que se caracterizó por la fundación de las primeras logias bajo los auspicios del Gran Oriente Nacional de España (GONE) y el Gran Oriente de España (GODE) en Tánger. Esta ciudad, dada su significativa comunidad judía protegida por las potencias europeas, se convirtió en un epicentro masónico, junto con la presencia de otras logias francobritánicas. De la convergencia de estas influencias en 1890 resultó la creación del Gran Oriente de Marruecos (GOM), iniciativa de Julio Cervera Baviera, que busca unificar diversas tradiciones religiosas y culturales en el Magreb. Sin embargo, esta primera etapa se ve obstaculizada por rivalidades internas y por las crisis coloniales de España, como los conflictos en Filipinas en 1896 y en Cuba en 1898, culminando en la disolución del GOM y su fusión con el Gran Oriente Español en 1892, lo que vincula la masonería marroquí aún más al colonialismo español. La segunda etapa (1900-1923) marcó un período de expansión bajo la hegemonía del Gran Oriente Español, con la revitalización de la logia Abd-el-Aziz en Tánger [v]y la creación de nuevas logias en el Protectorado francés, como en Casablanca y Fez. Esta fase también ve intentos fallidos de establecer logias en la zona del Protectorado español debido a la inestabilidad política y el escaso desarrollo económico de la región.

La consolidación se manifiesta entre 1923 y 1930, una época marcada por la dictadura de Primo de Rivera y las guerras rifeñas (1921-1927), así como por la aparición de la Gran Logia Española. Esta etapa inicia con la creación de la Gran Logia Regional de Marruecos en Tánger, que asume jurisdicción sobre las logias españolas en el Protectorado francés y español. Este período también refleja un intento de «españolización» de las logias, especialmente evidente en la fundación de la logia en Tetuán, en su mayoría compuesta por militares españoles. Finalmente, la etapa republicana (1931-1936) es testigo de un entorno político más favorable para la masonería, con un auge en las actividades masónicas y una colaboración más estrecha entre las obediencias españolas. La masonería jugará un mayor papel en la promoción de los ideales republicanos y en el apoyo al incipiente nacionalismo marroquí a través de la educación cívica y la integración de notables musulmanes.

Sin embargo, la Guerra Civil Española y el posterior régimen franquista marcan el fin de la masonería hispano-marroquí, con la desaparición de la Gran Logia Regional de Marruecos y la persecución de sus miembros. Este período también ilustra cómo la masonería, tanto en sus logias como en su legado ideológico, se convierte en un blanco para la retórica antimasónica del nuevo régimen, siendo a menudo retratada como el enemigo principal de la «nueva» España.

Franco fue un auténtico paladín de la cruzada antimasónica. La persecución de los masones —su particular “cruzada”— fue una de las mayores obsesiones del Caudillo. Ricardo de la Cierva asegura que (…) la convicción antimasónica se ha incorporado a Franco casi como una segunda naturaleza. Franco ha simplificado en la masonería todas las causas de la decadencia histórica y la degeneración política de España. La ha perseguido de forma implacable. Se ha creído cercado por ella. Ha transformado toda su vida en una cruzada antimasónica. No admitía, acerca del tema, ni de la evidente exageración con que ha interpretado el tema, disensión alguna […]. Franco ha llegado a afirmar públicamente que la Cruzada se hizo contra la Enciclopedia[vi].

En la novela «Samir», la figura del jesuita Don Mariano se presenta como un paradigma de contradicciones profundas e inquietantes. Don Mariano es descrito como un jesuita de considerable renombre, cuya devoción y servicio a la Compañía de Jesús es indiscutible, y, sin embargo, bajo este manto de ortodoxia religiosa, se oculta una verdad casi imposible de concebir: su afiliación a la masonería. En una época donde ser masón equivalía a ser visto como un enemigo de la Iglesia, la doble vida de Don Mariano representa una paradoja viviente.

La novela propone una meticulosa imagen de cómo, dentro de las sombras se actúa, con un riesgo considerable, Don Mariano logra conciliar estos dos mundos aparentemente irreconciliables. Es casi un acto de equilibrio sobre la cuerda floja, donde cada paso podría llevarlo a la perdición. Bajo el amparo de la Compañía de Jesús, Don Mariano utiliza su posición para influir discretamente en la masonería, aunque siempre con una cautela extrema, consciente de que cualquier desliz podría llevar a su destrucción.

El autor de «Samir» utiliza la figura de Don Mariano para subrayar una época de intensa persecución y paranoia, reflejada en la persecución no solo de los masones sino también de los judíos masones hacia el final del protectorado. La historia de Don Mariano converge dramáticamente con la de los protagonistas, el Argonauta y Joaquim, quien más tarde adoptará el nombre de Samir. En momentos cruciales, es Don Mariano quien emerge como su salvador, un hombre que, a pesar de la persecución absoluta de su hermandad secreta, opta por actuar en favor de la justicia y la humanidad. Esta contradicción inherente en Don Mariano—un hombre atrapado entre su fidelidad a la Iglesia y su compromiso con los ideales de la masonería—es lo que le otorga una complejidad fascinante. Su vida se convierte en un testimonio de las tensiones y los conflictos de su tiempo, ofreciendo a los lectores un espejo en el cual las luchas de fe, identidad y supervivencia se reflejan con una claridad perturbadora. Así, Don Mariano no solo es un personaje, sino también una figura simbólica del dilema moral y existencial que se enfrentó en aquellos tiempos de gran turbulencia y cambio. El delito de masonería se consideraba como un delito de rebelión y se castigaba con la pena de muerte, sin necesidad de someterlo a un consejo de guerra

Basándonos en la narrativa de Paul Preston en ‘El exilio español’ (2006), Joaquim y El Argonauta en la narrativa de la obra, serían figuras claves dentro de la comunidad masónica de Tánger. El Argonauta, un académico iniciado en la masonería antes de la guerra, utilizó sus conocimientos para proteger a otros exiliados. Joaquim, influenciado por sus enseñanzas y las de un maestro masón grado 33, un jesuita dedicado a la caridad y la educación encontró un nuevo propósito y una dirección en su vida al prestar su ayuda al exilio.

Valeria Aguiar Bobet (2019) en La masonería española en Marruecos: un proyecto colonial (1881-1936)[vii] explica cómo los masones también dejaron una huella cultural significativa en Tánger. Organizaron eventos culturales y construyeron logias que se convirtieron en centros de intercambio intelectual y artístico. Este legado de apertura y diversidad cultural sigue siendo evidente en el paisaje urbano de Tánger y ha influido en su ambiente artístico y educativo. Con esta visión más amplia, apreciamos cómo la masonería no solo ofreció refugio a los exiliados, sino que jugó un papel crucial en el desarrollo del moderno Marruecos.

Desarrollo de hallazgos simbólicos

Tánger como mapa emocional en la voz de Nabila

En Tánger, Samir encuentra en Nabila quien representa no solo un refugio, sino también una nueva perspectiva cultural y espiritual. La figura de Nabila, definida como un anclaje emocional y espiritual, se convierte en la catalizadora de un profundo cambio en la vida de Samir. La conversión de Samir al islam y su integración en la comunidad local se contemplan como metáforas de su búsqueda de pertenencia y entendimiento, reflejando la complejidad de las identidades que se cruzan y se reinventan en contextos de diáspora y exilio.

La conversión de Samir no es solo un acto de fe religiosa, sino también un profundo compromiso con una nueva forma de vida que busca trascender su pasado turbulento. Este proceso es ilustrativo de la teoría de conversión y pertenencia descrita por Lewis Rambo[viii] (1995) discute cómo la conversión es a menudo un proceso complejo y multifacético que implica factores psicológicos, culturales, sociales y espirituales. Rambo sugiere que la conversión puede ser vista como una forma de adaptación a nuevas realidades culturales y personales, un reflejo que resonará en el viaje de Samir.

El papel del personaje de Nabila es crucial en este proceso. Como musulmana devota y miembro respetado de la comunidad de Tánger, Nabila no solo introduce a Samir a los rituales y prácticas del islam, sino que también le abre las puertas a una comunidad que ofrece apoyo y una nueva red de relaciones sociales y espirituales. En este sentido, la relación de Samir con Nabila y su nueva fe es profundamente transformadora, ofreciéndole un sentido de estabilidad y propósito que había estado ausente en su vida. La obra de (Bryan Turner 2013) [ix] proporciona un marco útil para entender cómo las prácticas religiosas y la pertenencia comunitaria en el islam pueden ofrecer nuevas estructuras de apoyo y significado, particularmente en contextos de diáspora y desplazamiento.

Además, la metamorfosis de Samir al islam también puede interpretarse como un acto de resistencia cultural y personal. En un mundo donde las identidades a menudo están marcadas por fronteras nacionales y conflictos históricos, la adopción de una nueva identidad religiosa y cultural por parte de Samir desafía las narrativas convencionales sobre la identidad y la pertenencia. Es su nieto Leví, judío criado y educado en una familia en Israel quien junto a su esposa Noah, descubren llamados por un notario de Tánger, la realidad de su ascendencia.

Las interacciones culturales entre el «Oriente» y el «Occidente» son a menudo mediadas por relaciones de poder y representación. En su obra Orientalismo, Edward W. Said examina cómo se han formado y perpetuado en el tiempo los estereotipos sobre el islam y los musulmanes, que a menudo distorsionan y obstaculizan nuestra comprensión de estos. Explica que estos estereotipos, que él llama «clichés ideológicos», sirven a los intereses de las potencias dominantes y representan un desafío para Occidente, que debe superar estos prejuicios para poder entender verdaderamente a Oriente. Además, Said destaca la dinámica de poder entre Oriente y Occidente, mostrando cómo se ha construido una relación basada en la subordinación de Oriente a un imaginario occidental que se considera superior. Esta visión divide el mundo entre «nosotros», los europeos, y «ellos», lo no europeos y extraños.

La transformación de Samir simboliza claramente un rechazo a las narrativas orientalistas que a menudo definen al «otro» de manera simplista y monolítica, y en su lugar, adopta una identidad que él mismo define a través de sus interacciones y experiencias personales, llevado entre otras cosas por el amor. Este proceso de conversión también lleva a Samir a enfrentar y reconciliar las tensiones entre su herencia sefardí y su nueva fe islámica. La investigación de (Alex Metcalfe 2002)[x] aunque centrada en un contexto diferente, ofrece perspectivas sobre cómo las identidades religiosas y culturales pueden coexistir y entrelazarse de maneras complejas y a menudo contradictorias. En el caso de Samir, su nueva fe no borra su pasado cultural, sino que lo enriquece y transforma, permitiéndole construir un puente entre diferentes partes de su identidad. Parafraseando a Pérez Galdós cuando le preguntaron si era igual que Zola, afirmó que: “uno es lo que es y por mucho que quiera no puede ser otro”.

Finalmente, el abrazo de Samir al islam en Tánger no es solo un testimonio de su crecimiento personal y espiritual, sino también un reflejo de la ciudad misma como un espacio de convergencia y transformación cultural. Tánger, con su larga historia de intercambio cultural y su posición como punto de encuentro entre diversas tradiciones religiosas y étnicas, proporciona el contexto perfecto para que Samir explore y redefina su identidad. Este entorno único, descrito por (Clifford Geertz 1973) [xi]ayudó a que se pudiera contextualizar la experiencia de Samir dentro de un marco más amplio de interacciones culturales y cambios religiosos que son característicos de la región.

El personaje como conector cultural y político: la metanovela

En su papel como conectora cultural y política, Nabila representa la intersección entre las luchas locales, tribales y globales, destacando cómo las identidades personales se entrelazan con movimientos políticos más amplios. Esta noción se analiza en profundidad en los trabajos de Benedict Anderson en «Imagined Communities«, donde discute cómo las identidades culturales influyen y son moldeadas por las dinámicas políticas.

La magnitud completa del logro intelectual de (Benedict Anderson 2006) aún está siendo apreciada y debatida. Comunidades imaginadas sigue siendo el libro más influyente sobre los orígenes del nacionalismo, llenando el vacío que anteriormente existía en las tradiciones del pensamiento occidental. Citado con más frecuencia que cualquier otra obra en inglés en las ciencias humanas, es leído en todo el mundo en más de treinta traducciones. Este estudio iluminador rastreó el surgimiento de la comunidad como idea, no en la Europa del siglo XIX, sino en América del Sur. Más tarde, este sentido de pertenencia fue formado y reformulado en todos los niveles, desde la alta política hasta la cultura popular, a través de la imprenta, la literatura, los mapas y los museos. Siguiendo el ascenso y el conflicto de las naciones y el declive de los imperios, Anderson se basa en ejemplos del sudeste asiático, América Latina y el pasado reciente de Europa para mostrar cómo el nacionalismo dio forma al mundo moderno. Sin embargo, Anderson argumenta que las comunidades políticas se imaginan a través de conexiones culturales y políticas, lo que es pertinente para entender el papel de Nabila en un contexto de resistencia multifacético.

La colaboración de Nabila con el Mossad y su apoyo a la resistencia rifeña por parte de su padre, resaltan su papel en una red de espionaje y tenacidad que trasciende las fronteras nacionales. La obra de (Eric Hobsbawm 1992) [xii]proporciona un marco para entender cómo los individuos como Nabila operan dentro de contextos de nacionalismo y conflictos globales. Hobsbawm indaga sobre la naturaleza de las luchas nacionales y cómo estas se conectan con agendas internacionales, ofreciendo un fondo histórico para el análisis del papel de Nabila.

En la novela, Nabila comparte con Samir una historia profundamente enraizada en el conflicto y la resistencia durante la guerra del Rif, también conocida como la segunda guerra de Marruecos. Este conflicto histórico inició con la resistencia de las tribus del Rif contra las fuerzas coloniales de España y Francia, que eventualmente establecieron protectorados en la región a través de una serie de tratados en el siglo XX. Es aquí donde la segunda parte de Samir II, plantea más claramente la metanovela rifeña.

El padre de Nabila, originario del Rif, jugó un papel clandestino durante estos turbulentos tiempos. Contrario a lo que muchos podrían suponer, él era parte de una red de espionaje dirigida por el diplomático Orsatti, aunque su verdadero compromiso estaba con los movimientos rebeldes rifeños. Su participación fue crucial para facilitar el Desastre de Annual, una emboscada devastadora en 1921 donde las tropas españolas sufrieron pérdidas catastróficas ante los guerrilleros liderados por Abd el-Krim. Este acto de resistencia fue un golpe estratégico contra el colonialismo español, que Nabila relata no sin cierto orgullo. Orsatti, el enigmático jefe del espionaje mantenía una discreción absoluta en la gestión de esta red que, irónicamente, el padre de Nabila ayudaría por medio de ello, a los rebeldes a combatir la opresión colonial. Este periodo también estuvo marcado por tácticas brutales, como el bombardeo con gas mostaza por parte del ejército español, cuyas repercusiones morales resuenan hasta el presente, mostrando cómo las guerras a menudo se deciden lejos del campo de batalla, en los despachos y salas de estrategia.

En un giro intrigante de la narrativa, Nabila y Samir, reflejando el legado de lucha y astucia de su padre, colaboran con el Mossad para identificar a nazis que, con la ayuda de sus aliados franceses, causaban estragos en Marruecos durante la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este segmento de la historia no solo enlaza el pasado conflictivo de Marruecos con eventos globales más amplios, sino que también muestra la continua influencia de los actos de sus antepasados en las generaciones presentes.

Así, la novela se convierte en una metanovela donde la vida personal se entreteje con la gran historia de resistencia y espionaje, revelando cómo los eventos históricos y las decisiones familiares moldean ineludiblemente el destino de sus descendientes. El dilema ético y personal que enfrenta Samir bajo coacción ilustra las complejidades de la vida bajo opresión. Se patentiza el hecho de que personas comunes pueden participar en actos aparentemente malvados bajo ciertas presiones políticas. análisis sobre la complicidad y las decisiones éticas en regímenes autoritarios nos permite profundizar en cómo Samir, influenciado por Nabila, arriesga incluso su integridad por un bien mayor, en un tiempo de crisis moral y política.

Conclusiones

La interacción entre Nabila y Samir dentro de la lucha contra el franquismo y el contexto de la Guerra Fría ilustra una complejidad de aquellas identidades en tiempos de conflicto. Las obras de Anderson, Hobsbawm y Arendt[xiii] nos ofrecen valiosas perspectivas sobre cómo las historias personales se entrelazan con las colectivas en momentos de intensa transformación social y política. Estos marcos teóricos nos ayudan a comprender mejor las decisiones y acciones de individuos como Nabila y Samir en su contexto histórico y cultural.

Esta conferencia ha intentado enriquecer la reflexión y la memoria, con la comprensión de la historia de Nabila y Samir a través de un enfoque interdisciplinario, empleando teorías históricas, sociológicas y filosóficas para explorar la naturaleza de la resistencia, el espionaje y la ética en tiempos de guerra y postguerra.

Esta discusión sobre el papel de la Guerra Civil Española y el exilio posterior de personajes como Samir permite indagar las maneras en que la historia de los conflictos y de la colonización puede moldear y transformar las percepciones de identidad y pertenencia de hoy. El descendiente más cercano de Samir, Youssef es un marroquí perseguido quien marchó a Israel con la idea de ayudar a Palestina, bajo el disfraz de militar en las hordas del Mossad. Su hijo y nieto de Samir, Levi, no es de sangre tan pura como él piensa, pero es ahí donde reside el poder de la persona y del amor: en el alma de los humanos.

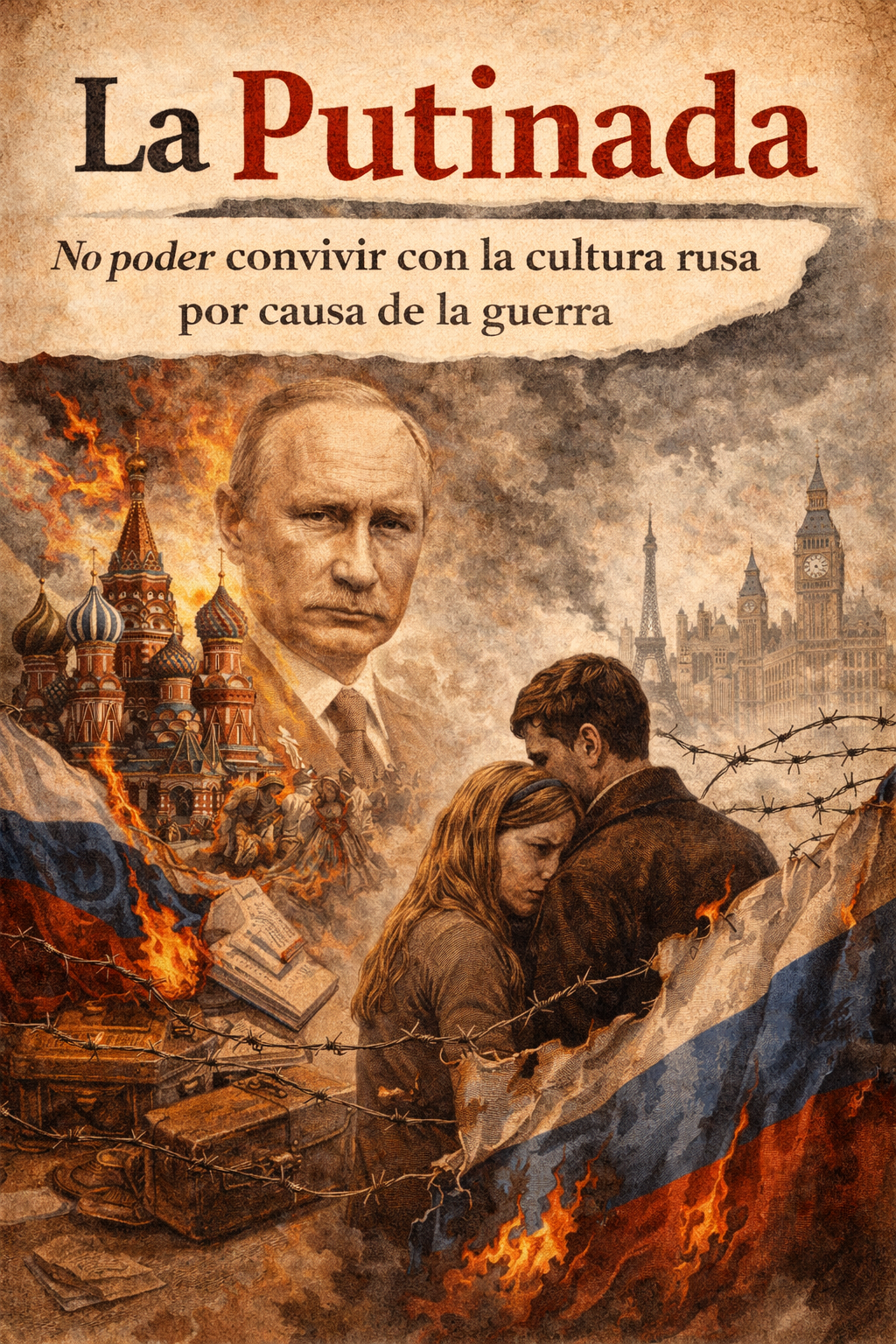

En este contexto, el análisis de las políticas de represión y de los movimientos de resistencia en uno y en otro país, afectan estos discernimientos que son cruciales para comprender las dinámicas de identidad hispano-marroquí, en pueblos que han sufrido, que siguen sufriendo por una falta de memoria colectiva en la modernidad, tal vez de una reconciliación eterna.

España y Marruecos comparten una historia entrelazada que se remonta a siglos atrás, pero es particularmente en el contexto del siglo XX y XXI o donde vemos cómo estas interacciones toman un carácter dramático.

[i] . Shryock, A. (1992). After Jews And Arabs: Remaking Levantine Culture, Univ Of Minnesota Press

[ii] Preston, P (2012) The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain, W W Norton & Co Inc.

[iii] Alpert, M (2001) Crypto-Judaism and the Spanish Inquisition, Palgrave Macmillan

[iv] Baquero, J. M. (2019). El país de la desmemoria: del genocidio franquista al silencio interminable*. Roca Editorial.

[v] https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/12812037?nm

[vi] . Cierva, R. de la (1976). Historia del franquismo. Planeta- 230. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/article/view/36804/38481

[vii] Aguiar Bobet, V. (2020). La masonería española en Marruecos: un proyecto colonial (1881-1936). REHMLAC. Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, 12

[viii] Understanding Religious Conversion, 1995, Yale University Press.

[ix] Turner, B.S. (2023) The Sociology of Islam, 2013, Routledge

[x] Metcalfe, A (2002) Muslims and Christians in Norman Sicily: Arabic-Speakers and the End of Islam (Culture and Civilization in the Middle East), Routledge

[xi] Geertz, C. (1971) Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*, University of Chicago Press

[xii] Hobsbawm, E. J. (1992). Nations and Nationalism since 1780. Cambridge University Press

[xiii] Arendt, H. (2006). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. Penguin Classic. Ullman, Y. (1995). *Understanding Religious Conversion*. Yale University Press.

Rosa Amor del Olmo (Madrid) es doctora en filosofía y letras (Filología) (UAM) doctora en psicología y neurociencia, (U. California) y doctorando en Teología (UNED). Acreditada por ANECA, ha acompañado su formación con algunos másteres como el de especialización para profesorado de secundaria, máster en español ELE, máster en neurociencia y máster en psiquiatría forense. Ha enseñado en universidades de (Nantes Université, Université Catholique d’Angers (France) y en la Saint Louis University (Campus Madrid) aunque en la actualidad imparte clases en la Universidad A. Nebrija y se dedica al periodismo más consagrado como lo demuestran la dirección de cuarenta números de Isidora Revista de Estudios Galdosianos, o sus colaboraciones como periodista con El Obrero, Todoliteratura, FranceCulture, Entreletras, Marruecom, e IsidoraCultural. Ha dirigido bajo el amparo del MCE más de ochenta traducciones especializadas en la obra de Pérez Galdós publicadondo más de setenta títulos. La revista galdosiana continúa en su versión web https://isidorarevistadeestudiosgaldosianos.es/

Rosa Amor escribe poesía y narración.

https://www.rosaamordelolmo.com

Deja una respuesta