No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

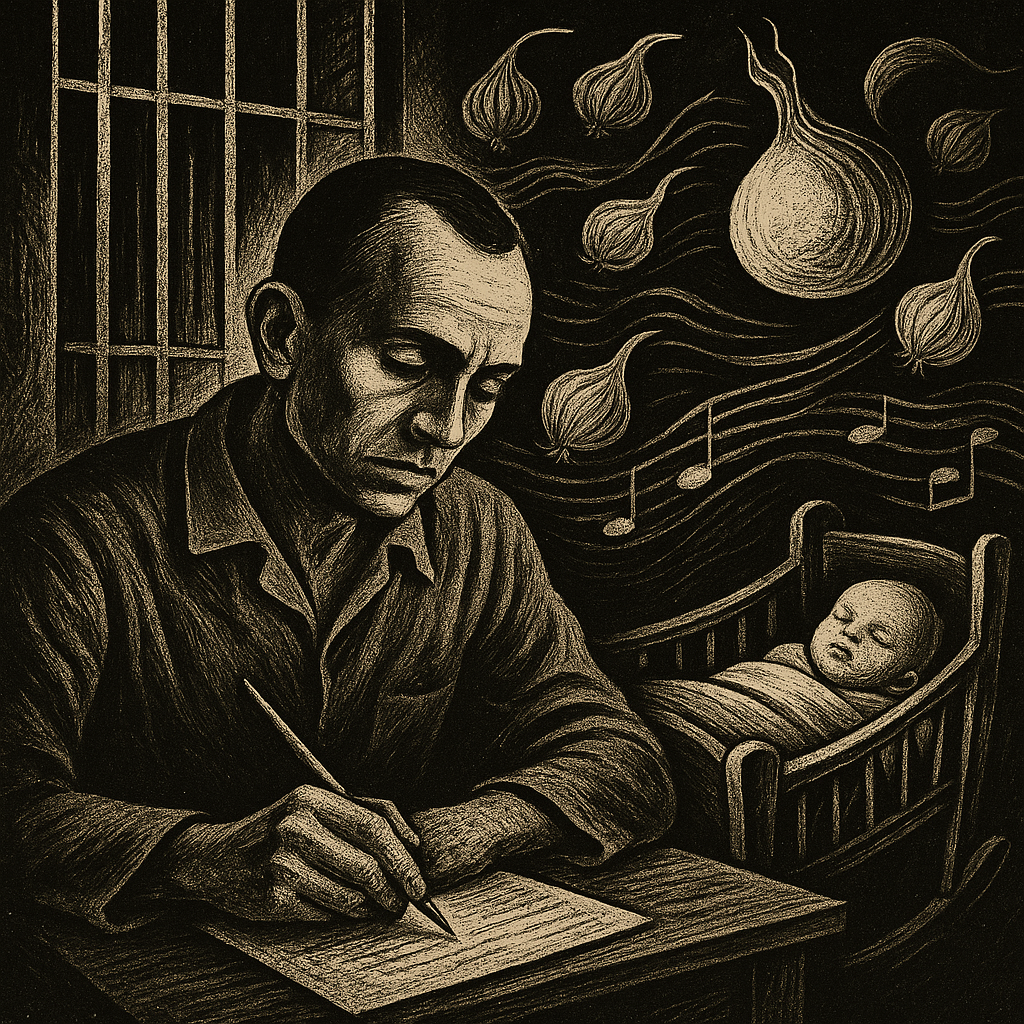

Nanas de la cebolla es uno de los poemas más conmovedores y emblemáticos de Miguel Hernández, compuesto en 1939 durante los trágicos años finales de la Guerra Civil Española. Se trata de una canción de cuna (nana) que el poeta escribe desde la cárcel, cargada de emotividad y simbolismo. El poema nació de la desesperada situación personal del autor y de su familia, y a lo largo del texto logra transformar el dolor y el hambre en versos de amor paternal y esperanza. En este artículo se examinan el contexto histórico de su creación, sus temas centrales, la estructura literaria y el legado de esta obra dentro de la literatura en español.

Contexto de creación del poema

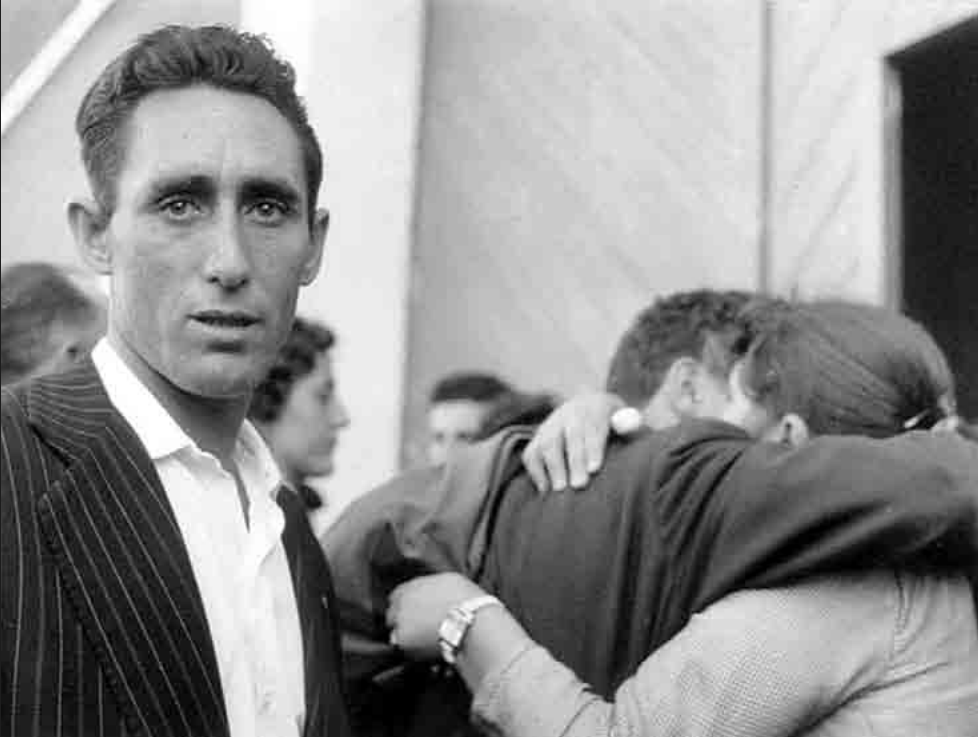

Miguel Hernández (1910-1942) escribió Nanas de la cebolla estando preso tras el fin de la Guerra Civil. Poeta de origen humilde y militante republicano, había sido encarcelado en 1939 por el bando franquista. Desde la prisión de Torrijos en Madrid, Hernández recibió una carta de su esposa, Josefina Manresa, que lo conmovió profundamente: en la misiva ella le contaba que apenas tenía pan y cebolla para alimentarse ella misma y al hijo de ambos, el bebé Manuel Miguel. Ante esta noticia desgarradora, el poeta decidió responder de la única forma que tenía a su alcance: mediante la poesía. Fue así como nació Nanas de la cebolla, poema que envió en una carta a su esposa el 12 de septiembre de 1939 junto con palabras de consuelo. En la propia carta, Hernández escribe a Josefina: “El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando esas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro quehacer que escribiros a vosotros y desesperarme”. Estas líneas evidencian las durísimas condiciones de vida del poeta en la cárcel —enfermo, mal alimentado y consumido por la preocupación— a la vez que explican el origen epistolar y amoroso del poema.

El contexto de Nanas de la cebolla es, por tanto, profundamente personal y a la vez representativo de la posguerra española: la escasez, el hambre y la separación familiar. Miguel Hernández dedicó esta nana a su hijo pequeño, intentando aliviar desde la distancia el sufrimiento de su esposa e infundir ánimos al niño que no podía abrazar. Irónicamente, la voz que arrulla en esta canción de cuna no es la de una madre a su hijo (como es tradicional), sino la de un padre preso que canta imaginariamente para su hijo desde la celda. El poema se convirtió en la expresión más cruda y tierna del amor paternal en circunstancias de adversidad extrema.

Cabe señalar que Nanas de la cebolla fue el último poema escrito para el *Cancionero y romancero de ausencias, un conjunto de versos que Hernández empezó a componer en la cárcel en 1938. Este poemario, que reúne escritos entre 1938 y 1941, se publicó de forma póstuma en Buenos Aires en 1958, varios años después de la muerte del autor (falleció de tuberculosis en 1942, aún en prisión). Nanas de la cebolla ni siquiera llegó a ser titulado por Miguel Hernández en vida: la primera publicación conocida del poema apareció en 1946, en la revista Halcón de Valladolid, bajo el título de “Nana a mi niño”. Más adelante, el texto fue incorporado a recopilaciones y ediciones de la obra completa del poeta, convirtiéndose en una de sus creaciones más célebres. Todo este recorrido editorial refleja las dificultades para difundir la obra de Hernández en la posguerra española y la relevancia que la historia detrás del poema añade a su valor literario.

Temática y significado del poema

El tema central de Nanas de la cebolla es el contraste entre la miseria material y la riqueza del amor. Miguel Hernández plasma en sus versos la angustia de un padre que, encarcelado, no puede proveer alimento ni cuidados a su familia. La cebolla, alimento humilde y único sustento de su esposa e hijo, se erige en símbolo de la pobreza y el sufrimiento: “La cebolla es escarcha / cerrada y pobre: / escarcha de tus días / y de mis noches”, escribe el poeta, equiparando la cebolla a una escarcha fría y dura que enfría sus vidas. Junto al hambre y la cebolla, menciona “hielo negro” y noches oscuras, reforzando la imagen de la penuria. Sin embargo, frente a esa realidad amarga, el poema contrapone la risa inocente del niño como fuente de luz y esperanza: “Es tu risa en los ojos / la luz del mundo”. La risa del hijo, pese al hambre que lo rodea, es retratada como un poder casi milagroso que alivia todas las penas. En los versos más célebres, Hernández confiesa: “Tu risa me hace libre, / me pone alas. / Soledades me quita, / cárcel me arranca”. Aquí la sonrisa infantil se convierte en liberación simbólica: aunque el poeta sigue tras los barrotes, el simple hecho de imaginar la risa de su bebé le da fuerzas, lo libera espiritualmente de la soledad y hace más llevadera su condena.

A lo largo del poema se puede apreciar una evolución tonal. La primera mitad de Nanas de la cebolla combina la impotencia y la tristeza del padre con un tono de consuelo dirigido a la madre y al bebé. El yo lírico reconoce la dura realidad (“En la cuna del hambre / mi niño estaba”), pero a la vez trata de infundir ánimo con frases como “No te derrumbes. / No sepas lo que pasa / ni lo que ocurre”, deseando que el niño permanezca ajeno al dolor. En la segunda mitad, el tono se vuelve más esperanzador y enfocado directamente en el niño. Desde aproximadamente la cuarta estrofa en adelante, el poeta se dirige exclusivamente al pequeño Manuel Miguel, llamándolo con ternura “Alondra de mi casa” e insistiendo en la importancia de que siga riendo a pesar de todo: “Ríete, niño, / que te tragas la luna cuando es preciso”. La risa y la infancia son exaltadas como algo sagrado que no debe perderse; el poeta le pide al hijo que nunca despierte del todo de la inocencia de la niñez (“Desperté de ser niño: nunca despiertes”), porque en esa inocencia radica la felicidad y la salvación frente a la crudeza del mundo adulto.

El poema, por tanto, entrelaza dos dimensiones: por un lado el realismo desgarrador de la pobreza (con imágenes de hambre, oscuridad, frío y lágrimas implícitas) y por otro la ternura luminosa de un padre que se aferra a la risa de su hijo como único consuelo. Esa mezcla de dolor y amor le otorga a Nanas de la cebolla una intensidad emocional extraordinaria. A pesar de ser una nana con lenguaje sencillo, transmite una sencillez patética (en el sentido de conmovedora) que llega profundamente al lector. Miguel Hernández logra universalizar su experiencia personal: la cebolla humilde se vuelve un símbolo poético de todos los que sufren privaciones, y la risa del niño representa la esperanza universal de un futuro mejor.

Métrica y estilo literario

Desde el punto de vista formal, Nanas de la cebolla destaca por su uso de una métrica tradicional española adaptada con maestría a la expresión de sentimientos modernos. El poema está compuesto en seguidillas compuestas, un tipo de estrofa de origen popular. Consta de doce estrofas de siete versos cada una. En cada estrofa, los versos siguen un patrón específico de medida y rima: alternan versos de siete sílabas (heptasílabos) y de cinco sílabas (pentasílabos). Los versos segundo, cuarto, quinto y séptimo de cada estrofa son pentasílabos y riman entre sí en asonante (es decir, solo las vocales coinciden, por ejemplo “pobre” con “noche” en asonancia de o-e); mientras que los versos primero, tercero y sexto (heptasílabos) quedan sueltos, sin rima. El esquema métrico general de cada estrofa puede representarse así: 7- (verso libre), 5a, 7- (libre), 5a, 5b, 7- (libre), 5b. Esta estructura de seguidilla le da al poema un ritmo ligero y musical, apropiado para una nana, a la vez que permite al autor introducir pausas y énfasis emocionales de forma muy efectiva.

El estilo de Nanas de la cebolla se caracteriza por su lenguaje claro y directo, de gran sencillez léxica, que imita el tono popular de las canciones de cuna. Hernández recurre a imágenes domésticas y naturales fácilmente visualizables, pero las carga de simbolismo. Un rasgo notable es la repetición de motivos ligados al color blanco: la cebolla como escarcha blanca, la luna, los dientes del bebé comparados con jazmines y azahares (flores blancas). Esta selección de elementos blancos refuerza la presencia constante de la cebolla (blanca por dentro) como hilo conductor del poema, aludiendo simultáneamente a la pureza infantil y al frío de la pobreza. También emplea contrastes fuertes, como luz versus oscuridad (la risa del niño ilumina frente a las “noches” oscuras del padre) o calor afectivo versus frialdad (la calidez del amor paterno contra el “hielo negro” del hambre). Las figuras retóricas enriquecen la aparente simplicidad: abundan las metáforas (por ejemplo, la cebolla transformada en escarcha, o los dientes de leche descritos como “cinco azahares”), la metonimia (los “cinco dientes” del niño representados a través de esas flores blancas), e incluso la personificación implícita de la risa como algo que libera y da alas. Estas figuras aportan profundidad al mensaje sin romper el tono sencillo de la nana.

El uso de la segunda persona dirigida al niño (“ríete, niño…”) crea cercanía e inmediatez, como si verdaderamente el poeta le hablara al bebé entre sus brazos, a pesar de la distancia real. A su vez, la estructura repetitiva y casi circular típica de las canciones de cuna (con estribillos o ideas recurrentes sobre reír, dormir, soñar) envuelve al lector en una atmósfera de arrullo pero con un trasfondo de tragedia. En este equilibrio entre forma tradicional y emoción intensa radica gran parte de la originalidad de Nanas de la cebolla. La elección de una nana –género asociado a la voz de la madre y al mundo infantil– por parte de un hombre joven, soldado y poeta en prisión, para comunicar su propio dolor, resulta sumamente innovadora y poderosa. Hernández consigue así unir lo íntimo y familiar con lo social y político: la nana sencilla de apariencia folklórica es en realidad un grito contenido contra la injusticia del hambre y la guerra, aunque expresado desde el amor más puro de un padre a su hijo.

Recepción y legado

Desde su difusión, Nanas de la cebolla ha sido ampliamente reconocida como una obra maestra de la poesía en lengua española, emblemática tanto de la literatura de posguerra como del genio personal de Miguel Hernández. Críticos e historiadores literarios destacan que en este poema Hernández alcanzó la plenitud de su madurez creativa, combinando a la perfección la poesía social (denuncia de las condiciones de vida injustas) con la poesía intimista (la vivencia personal y emocional). Por su origen conmovedor y su calidad literaria, el poema se ha vuelto de lectura obligada al estudiar la vida y obra del autor oriolano, y es frecuentemente incluido en antologías de poesía española del siglo XX. La imagen del poeta encarcelado que convierte la desesperación en un canto de cuna ha calado hondo en la memoria cultural: representa la capacidad del arte para transcender la adversidad y encontrar belleza en medio del sufrimiento.

El impacto de Nanas de la cebolla trascendió el ámbito puramente literario y llegó también al gran público gracias a adaptaciones musicales. En 1972, el cantautor Joan Manuel Serrat incluyó una versión musicalizada de este poema en su álbum Miguel Hernández, donde puso música a varios poemas del autor. La canción “Nanas de la cebolla” fue interpretada a dúo por Serrat y el cantante argentino Alberto Cortez, con melodía compuesta por este último, y se popularizó rápidamente en todo el mundo hispanohablante. Un año antes, en 1971, el célebre cantaor flamenco Enrique Morente también había grabado el poema en su disco Homenaje flamenco a Miguel Hernández. Estas versiones llevaron los versos de Hernández a nuevos públicos y demostraron la enorme fuerza emotiva y musical de sus palabras. Desde entonces, Nanas de la cebolla ha sido recitada, cantada y homenajeada en innumerables ocasiones, consolidándose como una pieza fundamental del legado cultural español.

En definitiva, Nanas de la cebolla perdura como un testimonio eterno del amor en tiempos de miseria. El poema resume la tragedia de toda una generación marcada por la guerra y el hambre, pero al mismo tiempo brinda un mensaje de esperanza y dignidad humana frente a la adversidad. Miguel Hernández, con solo 29 años cuando escribió estos versos, logró inmortalizar en ellos la risa de su hijo como un destello de luz capaz de atravesar la oscuridad de una celda. Hoy, más de ocho décadas después, seguimos emocionándonos con la nana que transforma una cebolla –símbolo de lágrimas y pobreza– en poesía sublime. Sin duda, esta obra cumbre de Hernández continúa recordándonos el poder del amor y de la palabra poética para encontrar sentido y belleza incluso en las circunstancias más desoladoras.

Alright alright, 4winbet caught my eye. Looks like a decent place to try your luck. Hope to win something big soon. Click here to check it out!: 4winbet

Okay, blbet1… First impressions? Easy to navigate, has a decent amount of casino games and sports available. Seems legit? Give it a try. Try them out!: blbet1

Alright guys, been messing around with blue100novibet and gotta say, it’s pretty solid. Easy to navigate and got a good range of games. Check it out for yourselves! blue100novibet

Great site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also.