No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

Un contexto desesperado al final de la Guerra Civil

En marzo de 1939 la Segunda República española se encontraba al borde del colapso. Tras casi tres años de guerra, las tropas franquistas dominaban la mayor parte del territorio nacional; la República apenas sobrevivía en una franja central —Madrid, Valencia, Alicante y parte de La Mancha— convertida en un inmenso campo de refugiados. La moral estaba hundida, las líneas militares rotas y el aislamiento internacional era casi absoluto. De hecho, Francia y Gran Bretaña reconocieron oficialmente al régimen de Franco el 27 de febrero de 1939, cortando los últimos lazos diplomáticos con el gobierno republicano. Al mismo tiempo, la Unión Soviética había retirado prácticamente a sus asesores y redujo drásticamente su ayuda militar (a comienzos de 1939 apenas quedaban 84 asesores soviéticos en España, habiendo sido más de 250 el año anterior. El Partido Comunista de España (PCE), aunque era prácticamente el único sostén político firme del gobierno de Juan Negrín, también sufría divisiones y desgaste interno.

En este escenario desesperado, el gobierno legítimo presidido por Negrín mantenía la consigna de “resistir para negociar”: prolongar la guerra algunas semanas con la esperanza de que la inminente guerra en Europa abriera un frente antifascista y obligara a las potencias democráticas a intervenir a favor de la República. Para la mayoría del ejército republicano, sin embargo, aquella esperanza sonaba a delirio. La población civil sufría hambre, bombardeos constantes y penurias extremas; las cárceles y hospitales desbordaban; miles de soldados desertaban ante lo que veían como una causa perdida. La propia Madrid, símbolo hasta entonces de la resistencia republicana, se había convertido en “un cementerio de ideales”, en palabras de algunos contemporáneos.

En este contexto, comenzó a cobrar protagonismo la figura del coronel Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro. Casado era un militar profesional de lealtad republicana pero carácter pragmático y fuertemente anticomunista. Hastiado del peso político del PCE dentro del gobierno y convencido de que la guerra estaba perdida, Casado decidió actuar por su cuenta. Lo movía, según alegó después, el deseo de evitar una masacre inútil y de negociar una rendición “honorable” con Franco. Sin embargo, lo que presentó como un gesto patriótico fue en la práctica la fragmentación final del bando republicano.

El golpe de Casado (marzo de 1939)

El 5 de marzo de 1939, el coronel Casado puso en marcha su golpe de Estado contra el gobierno de Negrín. Contó con la complicidad de un grupo heterogéneo de aliados: el general José Miaja (antiguo héroe de la defensa de Madrid en 1936), el veterano socialista Julián Besteiro, así como dirigentes anarquistas y miembros de la quinta columna franquista infiltrada en Madrid. Todos ellos conformaron un Consejo Nacional de Defensa, presidido nominalmente por Miaja, que pretendía asumir el poder y entablar conversaciones de paz con los sublevados. Su primer paso fue sublevar las guarniciones de Madrid contra el gobierno republicano.

La capital vivió entonces una guerra civil dentro de la Guerra Civil: durante una semana, entre el 5 y el 12 de marzo, estallaron combates fratricidas en Madrid entre las fuerzas leales a Negrín (principalmente unidades controladas por los comunistas) y las tropas sublevadas de Casado. Las calles se llenaron de barricadas improvisadas, tiroteos y ajustes de cuentas entre republicanos. Hubo centenares de muertos en esos enfrentamientos internos. Finalmente, la balanza se inclinó del lado casadista: la decisiva intervención del IV Cuerpo de Ejército —mandado por el anarquista Cipriano Mera, que se unió a Casado— permitió derrotar la resistencia comunista en la capital. El 12 de marzo los casadistas ya controlaban Madrid; uno de los principales oficiales leales a Negrín, el coronel Luis Barceló, fue hecho prisionero y fusilado poco después.

Consumado el golpe, Negrín y varios ministros lograron huir en avión hacia Francia antes de ser capturados. Casado proclamó la creación del Consejo Nacional de Defensa en sustitución del gobierno legítimo. Este nuevo órgano emitió proclamas llamando a la unidad y a la reconciliación, haciendo eco del famoso lema de Manuel Azaña “¡Paz, piedad y perdón!”. Paradójicamente, mientras las radios del Consejo difundían mensajes de clemencia y alto el fuego, los aviones franquistas continuaban bombardeando Madrid diariamente, acelerando aún más el colapso moral y material de las últimas fuerzas republicanas.

La jugada de Casado, sin embargo, resultó ser un error trágico. En Burgos, el general Francisco Franco no tenía la menor intención de negociar ninguna paz honorable. Franco exigía la rendición incondicional de los republicanos y no reconocía mediadores ni condiciones de ningún tipo. Así se lo transmitieron sus emisarios a Casado: el 23 de marzo de 1939, en el aeródromo de Gamonal (Burgos), el coronel franquista Luis Gonzalo dejó claro a los delegados casadistas que allí no se iba “a negociar o debatir nada”, sino simplemente a acatar las órdenes del Cuartel General. Esas órdenes tenían un único contenido: rendición incondicional del ejército rojo. Casado había caído en la trampa de Franco: no habría paz ni piedad para los derrotados.

Entre el 7 y el 12 de marzo, en pleno caos de la “guerra dentro de la guerra” en Madrid, las esperanzas de una salida pactada se desvanecieron. Franco, confiado en su victoria, ni siquiera detuvo su ofensiva final: sus tropas se preparaban para avanzar sobre la zona centro-sur. De hecho, una vez eliminada la resistencia interna republicana, las fuerzas franquistas ocuparon sin apenas resistencia Madrid, Valencia, Alicante y todo el sureste peninsular a finales de marzo. El 28 de marzo de 1939 las tropas de Franco entraban en la ciudad de Madrid, que les abrió las puertas sin combatir. Apenas unos días después, el 1º de abril de 1939, Franco proclamó oficialmente el final de la guerra.

Motivos, traiciones y espejismos

El golpe de Casado fue fruto de una mezcla compleja de fatiga bélica, antagonismos políticos y expectativas personales. Los distintos protagonistas tenían motivaciones diversas e incluso opuestas, unidas solo por la desesperación común. En resumen:

- Segismundo Casado: Profundamente anticomunista, creía que el gobierno Negrín se había convertido en una dictadura dominada por el PCE. Ambicionaba protagonismo y estaba convencido de que “entre militares” podría negociar la rendición con Franco en mejores términos . Su arrogancia llegó al punto de asegurar a su médico personal, pocos días antes del golpe, que “la entrega se verificará en tales condiciones que no exista precedente en la historia y que será el asombro del mundo” , demostrando una gran ingenuidad o soberbia en cuanto a sus posibilidades reales.

- El Partido Comunista (PCE): Era el principal apoyo de Negrín y propugnaba la resistencia a ultranza (“resistir es vencer” era su consigna). Sus dirigentes sospechaban que Casado preparaba una traición en connivencia con agentes británicos o franquistas, y lo veían como un espía al servicio de Inglaterra o un “alimaña cobarde”, según llegó a decir Dolores Ibárruri “La Pasionaria” . Para los comunistas, rendirse sin garantías equivalía a entregar la República para una masacre.

- Julián Besteiro: Veterano socialista de tendencia humanista, ajeno a los comunistas, estaba convencido de que la dignidad del pueblo español exigía poner fin a la matanza. Creía –equivocadamente– que una rendición negociada podía salvar vidas. Su idealismo le hizo quedarse en Madrid hasta el final intentando mediar, lo que le costó la vida: fue detenido por los franquistas y murió en la cárcel en septiembre de 1940.

- Los anarquistas (CNT-FAI): Habían sido aliados críticos del gobierno. Para ellos, Negrín había instaurado una “dictadura roja” que traicionaba los principios libertarios. Líderes anarquistas como Cipriano Mera y Melchor Rodríguez apoyaron a Casado principalmente para desalojar a los comunistas del poder, aún sabiendo que Franco difícilmente les perdonaría . En su lógica, era preferible derrocar al gobierno “estatal” de Negrín que prolongar una resistencia ya inútil.

A pesar de sus diferencias, todos estos actores compartieron una misma ingenuidad o espejismo: creer que Franco haría distinciones entre unos republicanos y otros, y que otorgaría una clemencia significativa a los que habían depuesto al gobierno comunista. Ninguno comprendió que el vencedor no buscaba interlocutores, sino enemigos rendidos. Las supuestas “Concesiones del Generalísimo” que circulaban aquellos días –vagas promesas de no represaliar a quienes no tuvieran “delitos de sangre”– se demostraron humo. Franco ya había dejado clara su intención de no dar cuartel: semanas antes, el régimen franquista había promulgado la Ley de Responsabilidades Políticas (febrero de 1939), que criminalizaba a todos los que hubieran apoyado a la República desde 1934e . En otras palabras, ya estaba anunciada legalmente una represión sin distingos.

Los propios líderes del golpe comprobaron pronto su error. Pocos días después de la rendición republicana, Casado y Besteiro se encontraron atrapados por el nuevo régimen al que habían facilitado la victoria. Casado logró huir a Gran Bretaña; Besteiro, demasiado confiado para exiliarse, fue juzgado por rebelión y murió en prisión pocos meses después. Casado escribiría en el exilio Así cayó Madrid (publicado en 1968), un libro de memorias donde presentó su acción como “el único gesto de cordura posible”. La historia, sin embargo, lo ha juzgado con severidad: para los exiliados republicanos fue un traidor; para el franquismo, simplemente un “rojo” más al que no pensaban rehabilitar.

En términos políticos y militares, el golpe de Casado significó la deslegitimación final de la República. Rompió la última disciplina y unidad en el bando republicano, fracturó la autoridad del gobierno y, en la práctica, ofreció al enemigo una victoria fácil y sin concesiones. Como señaló el historiador Gabriel Jackson, fue “la última puñalada que el propio campo republicano se infligió en su agonía”. De hecho, el conocido hispanista Paul Preston tituló El final de la guerra. La última puñalada a la República a su estudio sobre aquellos sucesos , reflejando esa idea de la “puñalada por la espalda” propinada desde dentro.

La desesperanza republicana en la recta final

La escena de Madrid en marzo de 1939 es el cuadro de un derrumbe moral tanto como militar. Los refugios antiaéreos atestados de mujeres y niños; las colas de gente esperando un pedazo de pan; familias quemando sus últimos muebles para hacer leña con que cocinar; los altavoces emitiendo alternativamente los bandos y discursos de unos y otros mientras los cañones franquistas se aproximan… La derrota a esas alturas ya no era solamente militar, sino existencial.

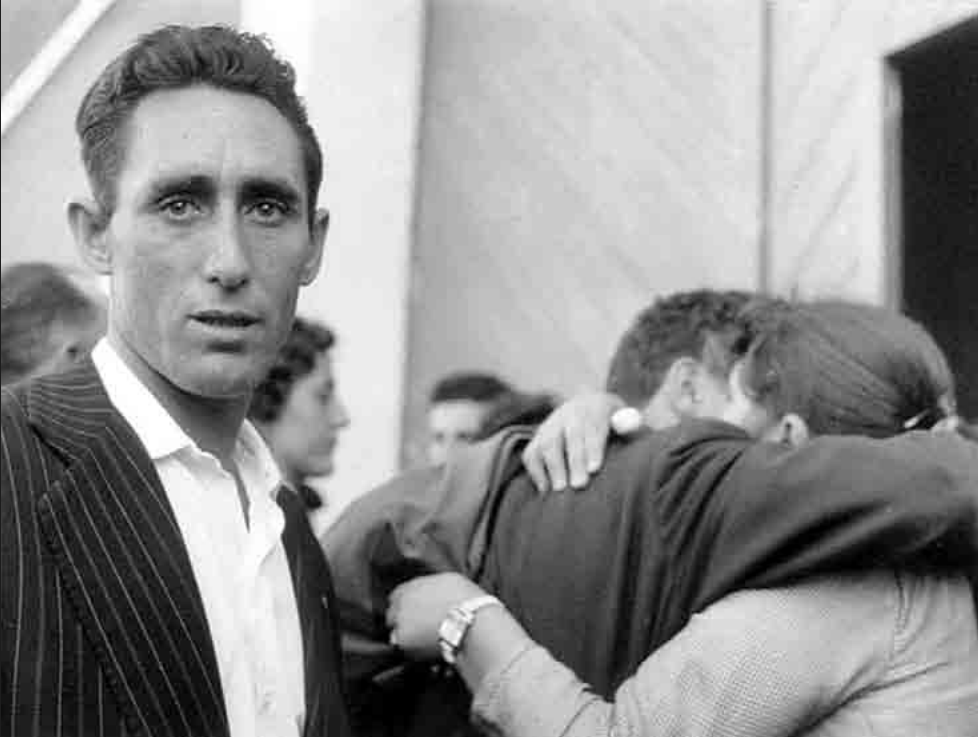

Barricada improvisada en las calles de Madrid a inicios de 1939, reflejo de la guerra fratricida final en la zona republicana.

El propio Negrín, desde su exilio provisional en Toulouse, expresó con amargura esa sensación. Se cuenta que confesó a un colaborador: “No me preocupa perder el poder; me preocupa perder el sentido”. Muchos republicanos sintieron el golpe de Casado y la capitulación final como una doble traición: el enemigo avanzaba, sí, pero además desde dentro se había dinamitado la fraternidad que quedaba. Para otros, en cambio, aquello fue casi un alivio fatalista: la guerra terminaba al fin, aunque fuera de la peor manera.

El desenlace fue igual de amargo para todos. Tras la entrada pacífica de Franco en Madrid el 28 de marzo, cientos de miles de personas emprendieron el éxodo hacia los puertos de Levante, intentando huir del terror que se avecinaba. Alicante fue el último punto de reunión: allí, entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 1939, se hacinaron más de 15.000 republicanos esperando unos barcos de salvación que casi nunca llegaron. Casado en persona, antes de huir, había alentado a muchos a concentrarse en Alicante con la promesa de una evacuación británica que nunca se concretó. Fue una trampa: la flota franquista bloqueó el puerto y esa multitud de refugiados cayó en manos franquistas. La represión masiva se desató: casi todos terminaron en campos de concentración o prisiones. El país entero se hundió en un silencio de posguerra que habría de durar décadas.

Casado: del héroe pretendido al proscrito olvidado

Segismundo Casado llegó a creerse, por un breve tiempo, el hombre que podría “salvar lo que quedaba de la República” negociando con Franco. La realidad es que su acción legitimó al vencedor y condenó a sus propios compañeros. Tras el fin de la guerra, Casado escapó a Inglaterra, donde —al igual que otros exiliados— vivió penurias económicas y personales. En Londres redactó sus memorias Así cayó Madrid, intentando justificar el golpe como un acto patriótico y razonable. En ellas calificaba su iniciativa como “el único gesto de sensatez” posible para evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, ni siquiera en el exilio halló mucha comprensión: para la mayoría de sus antiguos colegas republicanos, Casado había sido el militar ambicioso que los traicionó en el último momento.

Con el tiempo, la figura de Casado quedó prácticamente relegada al olvido. El régimen de Franco nunca le reconoció ningún mérito especial por haberle facilitado la victoria —lo consideraba simplemente un oficial republicano más, responsable igualmente de la “Rebelión”—, y los demócratas exiliados lo tachaban de traidor. En 1961, ya anciano, Casado se atrevió a regresar brevemente a España con su familia. Fue detenido y sometido a un consejo de guerra por “rebelión militar”, aunque finalmente absuelto (quizá porque el franquismo consideraba que su caso carecía de importancia para entonces) . Intentó sin éxito que se le reintegrara su grado militar previo a la Guerra Civil, petición que las autoridades franquistas rechazaron sin miramientos . Durante esos años permaneció prácticamente ignorado: nadie lo persiguió activamente, pero tampoco nadie rehabilitó su nombre ni su carrera.

Segismundo Casado falleció de un ataque cardíaco en un hospital de Madrid en 1968, sin pena ni gloria . La prensa franquista solo dedicó a su muerte una escueta nota . Moría así, en un semi-anonimato, quien una vez se creyó protagonista de la historia. Su figura ha terminado simbolizando la tragedia de los llamados “hombres intermedios”: incapaces de ser héroes o villanos definitivos, acabaron devorados por la lógica implacable de los acontecimientos.

Segismundo Casado (primero por la izquierda, primera fila) y otros miembros del Consejo Nacional de Defensa a su llegada al exilio en Gran Bretaña (abril de 1939). La esperanza de una “paz honrosa” con Franco pronto se vería frustrada.

El significado histórico del golpe de Casado

El golpe de Casado no cambió el desenlace militar de la guerra —Franco ya tenía ganada la contienda en marzo de 1939—, pero sí alteró la memoria y la forma de entender la caída de la República. Al acto final de la Guerra Civil se le añadió una amarga coda de división interna: la República no cayó únicamente bajo las bombas enemigas, sino también por la desunión y el desengaño de sus propios defensores. A diferencia de 1936, cuando el alzamiento militar inicial de Franco provocó una respuesta unitaria del pueblo en defensa de la República, en 1939 la fractura en el campo republicano era irreparable.

Desde entonces, los historiadores han debatido las motivaciones y la responsabilidad de Casado. ¿Actuó movido por patriotismo sincero o por vanidad personal? Algunos interpretan su golpe como un intento desesperado de evitar un baño de sangre inútil en los últimos días de la guerra; otros lo ven como la maniobra de un oficial ambicioso que quiso darse importancia hasta el final. En cualquier caso, su acción privó al gobierno legítimo de la República de su último resquicio de autoridad y dejó a las tropas y población republicanas totalmente desorientadas en el peor momento. Esto aceleró y facilitó la represión posterior: miles de militares y funcionarios republicanos, al verse súbitamente sin mando ni coordinación, se rindieron creyendo en unas promesas de indulgencia que nunca se cumplieron. Franco no tenía intención alguna de respetar a sus vencidos: “No habría paz para los republicanos”, ni siquiera una vez terminada la contienda.

Cuando el historiador Manuel Tuñón de Lara llamó al golpe de Casado “la última puñalada a la República”, sintetizó perfectamente la paradoja de este episodio. No fue un acto movido por el odio visceral, sino más bien por la desesperación; no buscaba destruir a la República, sino supuestamente salvarla de una destrucción mayor… pero acabó siendo la estocada mortal. La República de 1939 no fue derribada directamente por el enemigo exterior, sino por la pérdida de fe de los suyos, por el cansancio, el hambre, el miedo y el desencanto que los carcomió por dentro.

En esa escena final —Madrid en ruinas, oficiales republicanos discutiendo entre mapas, un soldado exhausto apoyado contra un muro bajo la consigna desvaída de “¡Viva la República!” pintada tiempo atrás— se condensa el drama histórico y moral de un país despidiéndose de sí mismo. La historia del golpe de Casado es más que un episodio militar: es una alegoría de la derrota y del desgarro fraternal. Nos recuerda que las guerras civiles y las revoluciones no suelen morir únicamente por el golpe del adversario, sino sobre todo cuando sus propios protagonistas dejan de creer y dejan de reconocerse entre sí. En marzo de 1939 ocurrió exactamente eso: la Segunda República española, asfixiada y sin esperanza, cayó por su propio peso, con la última puñalada propinada desde su propio bando.

655betapp, apps are always handy! Fingers crossed it’s fast, user-friendly, and doesn’t drain my battery. A good app is a game-changer! Download here: 655betapp

So I tried soso66 the other day. Not bad, not amazing. The interface is pretty easy to use, especially on mobile. Might be a good option if you like playing on your phone. See what you think: soso66

Very interesting details you have remarked, thanks for putting up.

Along with the whole thing that seems to be building within this subject material, a significant percentage of perspectives are generally relatively stimulating. Nevertheless, I appologize, because I can not give credence to your entire plan, all be it stimulating none the less. It looks to everyone that your comments are actually not entirely validated and in reality you are yourself not even completely convinced of your assertion. In any event I did enjoy looking at it.