No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

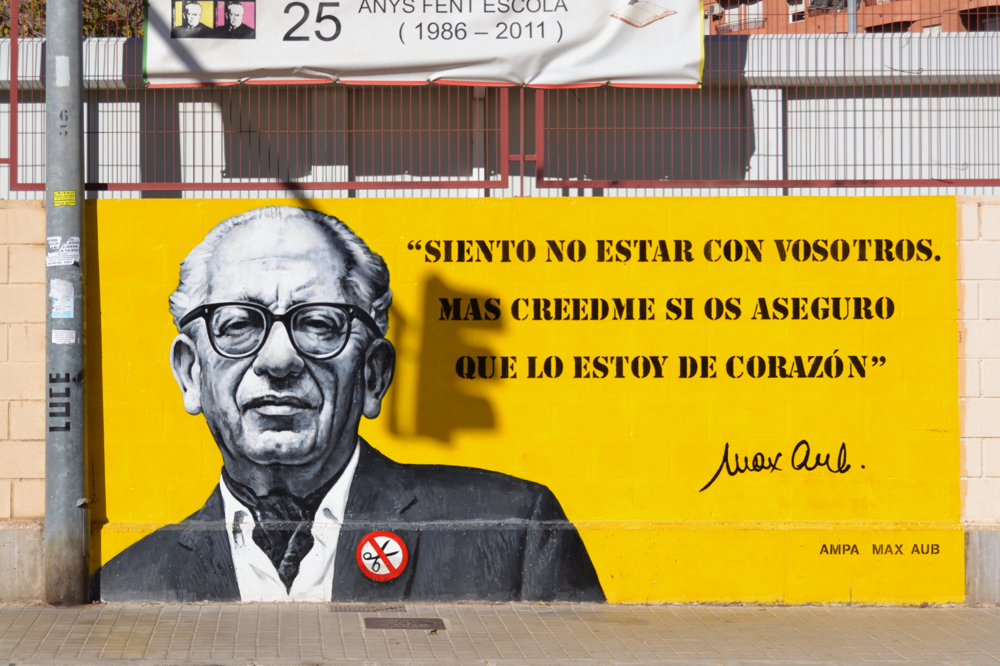

Mural dedicado a Max Aub en Valencia con una cita suya: «Siento no estar con vosotros. Mas creedme si os aseguro que lo estoy de corazón»

En esta frase, plasmada en un mural valenciano, Max Aub condensa la condición del exiliado: lejos de su tierra pero presente en espíritu. Aub (1903-1972) fue uno de los escritores españoles fundamentales que vivió el destierro tras la Guerra Civil, y su vida y obra quedaron marcadas por esa diáspora. A continuación exploramos su trayectoria por Francia, Argelia y México; su papel como animador cultural del exilio republicano en tierra mexicana; sus lazos con otros intelectuales desterrados y americanos; y la profunda huella que el exilio dejó en sus novelas, teatro y ensayos. El recorrido vital e intelectual de Max Aub –quien se definió como “escritor español y ciudadano mexicano”– ejemplifica la odisea de toda una generación de republicanos transterrados que, obligados a reinventarse lejos de España, conservaron viva la memoria y la cultura de su patria perdida.

De Francia a Argelia y México: la odisea de un exiliado

El estallido de la Guerra Civil en 1936 comprometió definitivamente a Max Aub con la causa republicana. Al derrumbarse la República en 1939, Aub cruzó a Francia, iniciando un periplo de persecución y encierro. Como tantos refugiados españoles, fue internado en campos de concentración franceses; denunciado por su filiación socialista y su origen judío, terminó detenido en el campo de Le Vernet y posteriormente trasladado a Argelia. Cargado de cadenas en la bodega de un barco, Aub fue deportado al campo de Djelfa (Argelia), experiencia que volcaría luego en su poesía (Diario de Djelfa) y relatos autobiográficos. Su calvario concluyó milagrosamente en 1942, cuando el cónsul de México en Francia, Gilberto Bosques, logró sacarlo de Djelfa y facilitarle un pasaje desde Casablanca hasta Veracruz. Así, tras pasar por los campos de internamiento africanos, halló refugio final en México en 1942, poniendo fin a una odisea de huida y supervivencia que lo había llevado “desde el corazón de Europa hasta América”. Como muchos exiliados republicanos, Max Aub emprendió en México una nueva vida, lejos de España pero sin renunciar a su identidad española, decidido a seguir escribiendo en lengua castellana y a mantener viva la memoria de su generación.

Forjador cultural del exilio en México: revistas, editoriales e instituciones

En México, Max Aub se convirtió en una figura central de la comunidad intelectual republicana exiliada. Sin embargo, su integración no estuvo exenta de dificultades: nunca se sintió del todo reconocido en el medio cultural mexicano, donde ciertos círculos recelaban de los españoles expatriados. De hecho, algunos escritores locales llegaron a boicotear su carrera y burlonamente lo llamaban “Max Aún” –insinuando que “aún” esperaba su momento de gloria. Ante la falta de apoyos iniciales, Aub tomó la iniciativa fundando sus propias plataformas de difusión. En 1948 impulsó una singular revista unipersonal titulada Sala de Espera, escrita íntegramente por él mismo. Esta publicación, que se prolongó hasta 1951, le permitió divulgar sus artículos y relatos en plena soledad creativa, ya que ninguna editorial mexicana se atrevía entonces a publicarlo. Años después, en 1964, Aub lanzaría otra revista literaria, Los Sesenta, con un propósito claro de tender puentes entre los exiliados y los autores del interior de España. Estas revistas –una suerte de laboratorios literarios y memorísticos– evidencian el empeño de Aub por mantener viva la voz del exilio y conectar la cultura republicana desterrada con la nación lejana.

Además de sus propias revistas, Max Aub colaboró activamente con las instituciones del exilio. Fue miembro del Ateneo Español de México, centro neurálgico de los republicanos expatriados, e impulsó iniciativas culturales en colaboración con figuras como el poeta León Felipe o el editor Jesús Silva Herzog. También trabajó como redactor, traductor y crítico en diversos proyectos editoriales mexicanos, llegando a convertirse en autoridad en la poesía mexicana de su época gracias a sus estudios sobre la cultura local. Su doble condición de español y mexicano le permitió actuar como puente cultural: por un lado, preservaba el legado literario de la España republicana vencida; por otro, contribuía al panorama intelectual de su país de acogida. El Instituto Cervantes o la Fundación Max Aub han destacado su rol crucial como dinamizador cultural: “uno de los escritores más importantes exiliados tras la Guerra Civil, a la cual dio una dimensión internacional”. En suma, en México Max Aub no solo continuó su obra literaria, sino que se erigió en faro y agitador cultural de la diáspora republicana, fundando publicaciones, apoyando a sus compatriotas y dejando huella en el ámbito editorial hispanoamericano.

Amistades y redes intelectuales: Aub entre exiliados e hispanoamericanos

Lejos de España, Max Aub tejió una rica red de relaciones con otros intelectuales desterrados y con autores del continente americano. Entre los escritores españoles exiliados en México, trabó especial amistad con el poeta León Felipe, a quien admiraba profundamente. Aub llegó a afirmar que “en sí mismo [León Felipe] es una generación”, subrayando la singularidad y grandeza de aquel poeta zamorano exiliado. Juntos participaron en tertulias y proyectos del exilio, compartiendo la nostalgia de la patria lejana. También trató a Luis Cernuda, aunque de modo más intermitente: el gran poeta sevillano, refugiado en México desde 1952, era de temperamento solitario. Aun así, a la muerte de Cernuda en 1963, Max Aub le dedicó una sentida semblanza en la Revista de la Universidad de México, recordándolo con respeto y melancolía. Otra figura cercana fue el filósofo José Gaos, antiguo amigo de juventud en Valencia que, exiliado también en México, encabezó el ámbito universitario local. Aub había frecuentado en su adolescencia la casa de los Gaos en Valencia, y décadas después reencontró a José Gaos en el Colegio de México, reanudando aquella complicidad intelectual forjada años atrás.

Más allá del círculo de expatriados españoles, Max Aub cultivó el diálogo con destacados intelectuales hispanoamericanos. En México entabló excelentes relaciones con escritores como Octavio Paz y Alfonso Reyes, figuras señeras de la literatura mexicana. De hecho, se le reconoció a Aub un conocimiento profundo de la poesía y la cultura mexicanas, hasta el punto de considerarlo “autoridad” en la materia. Alfonso Reyes, erudito y diplomático, fue para Aub un guía espiritual en el exilio; Paz, aunque más joven, compartió con él espacios literarios e inquietudes estéticas en el México de los años 50 y 60. También trató a otros intelectuales latinoamericanos de paso, como el cineasta Luis Buñuel –viejo amigo español afincado en México– con quien colaboró en el guion de Los olvidados, y conoció a novelistas emergentes como Carlos Fuentes, integrándose plenamente en la vida cultural de su país adoptivo. Estas amistades y colaboraciones demuestran la capacidad de Aub para insertarse en el tejido intelectual transatlántico, actuando como nodo de unión entre la tradición literaria española truncada por el exilio y las corrientes culturales del México posrevolucionario. En palabras de un crítico contemporáneo, supo crear “puentes entre el exilio y el interior”, tendiendo la mano tanto a sus compatriotas dispersos como a sus nuevos colegas americanos.

La huella del exilio en su obra: El laberinto mágico, teatro y ensayo

Toda la producción literaria de Max Aub está atravesada por la experiencia del exilio, ya sea de manera explícita o subterránea. Tras su llegada a México en 1942, Aub acometió su proyecto narrativo más ambicioso: la serie de seis novelas conocida como El laberinto mágico. Concebida “con decidida voluntad testimonial” apenas terminada la contienda, esta saga novelística recrea los episodios cruciales de la Guerra Civil española (desde los prolegómenos en Campo cerrado hasta la caída de Madrid y el exilio en Campo de los almendros). Escritas desde el destierro mexicano, las novelas del Laberinto buscan rescatar la memoria histórica de la República derrotada y ahondar en la psicología de una generación truncada. La crítica las considera de las obras más destacadas de la literatura del exilio, un fresco polifónico donde Aub vuelca sus recuerdos de guerra, su dolor por la patria perdida y su lúcido análisis de las causas y consecuencias del conflicto. No es casual que retomara esta saga en los años 60, tras dos décadas fuera de España, como una forma de revisitar desde la distancia los hechos traumáticos que marcaron su vida. En las páginas del Laberinto mágico palpita constantemente la condición del exiliado: la nostalgia de la tierra natal, la indignación ante la derrota y la voluntad de legar un testimonio perdurable de aquella verdad histórica silenciada por el franquismo.

El teatro de Max Aub también refleja poderosamente la vivencia del exilio y la guerra. Durante sus primeros años en México escribió obras dramáticas que denunciaban la barbarie y exploraban el desarraigo. Una de las más célebres es San Juan (1943), alegoría sobre un barco de refugiados errantes al que ningún país quiere dar asilo –pieza inspirada en el drama real de los judíos que huían de Europa, pero aplicable a todos los apátridas–. En Morir por cerrar los ojos (1945), Aub rindió homenaje al espíritu de los prisioneros en los campos de concentración, elevando su experiencia personal a testimonio colectivo de la legitimidad republicana en el exilio. Otra obra, El rapto de Europa (1946), transcurre en Marsella en 1941 y muestra el angustioso esfuerzo de los fugitivos por hallar un pasaje hacia América, reflejando las peripecias que el propio Aub vivió antes de embarcar a México. Incluso en piezas de formato íntimo, como el monólogo De algún tiempo a esta parte (1949) –donde una mujer judía en la Viena nazi expresa su agonía–, subyace la empatía de Aub con los desterrados y perseguidos de su tiempo. Su producción teatral en el exilio combina la experimentación vanguardista con un profundo compromiso moral, denunciando la crueldad de la guerra y la injusticia del destierro mediante recursos innovadores y metáforas universales. Como señala la crítica Carmen Valcárcel, en Aub “la ficción literaria no se sitúa al margen del compromiso intelectual, moral y humano. Ambos se mezclan en un único y fascinante discurso”, integrando vanguardia estética y memoria ética en sus textos.

También en el género ensayístico y memorialístico dejó Max Aub un valioso testimonio de su condición de exiliado. Su Diario de Djelfa (1944) plasma en versos la dureza de la reclusión en el desierto argelino. Años más tarde, tras una breve visita a la España franquista en 1969, escribió La gallina ciega (1971), un diario donde vuelca su amargo desencanto al comprobar la irreconocible realidad de la España de posguerra. En ese texto Aub se confiesa forastero en su propia patria, experimentando la dolorosa certeza de que “no quedaba nada del país de su juventud”. Asimismo, ensayos como El teatro español contemporáneo o sus innumerables prólogos y artículos sobre escritores españoles del exilio e interior demuestran su afán por pensar la cultura española desde fuera, preservando la continuidad entre la España peregrina y la peninsular. Con ironía y nostalgia, llegó incluso a fantasear con una España alternativa: en 1956 redactó un imaginario discurso de ingreso en la Real Academia Española –sabiendo que en la realidad franquista jamás sería invitado–, donde fingía que la República había vencido y convivían en la Academia autores vivos y muertos de uno y otro bando. Este juego literario, que incluía a Machado y Lorca junto a Pemán o Delibes, revela tanto su sentido del humor mordaz como su anhelo de reconciliación imposible en el exilio. No es de extrañar que Francia, país de su nacimiento, terminara reconociendo tardíamente su genio con un premio de humor literario en 1981, apreciando esa combinación de ingenio y amargura que caracteriza su obra.

Conclusión: legado de un “español de corazón” en tierra extraña

La trayectoria de Max Aub es la de un español universal forjado en el exilio: republicano leal, ciudadano mexicano, escritor sin fronteras. A través de sus novelas, obras de teatro, cuentos y ensayos, Aub consiguió transmutar el dolor de la patria perdida en arte perdurable, dando voz a los sin voz y conservando la memoria de toda una generación derrotada. Su vida ejemplifica el dilema identitario del transterrado –“uno es de donde hace el bachillerato”, solía decir Aub, reivindicando la Valencia de su adolescencia como su verdadero origen– al tiempo que muestra la fecunda aportación de los exiliados españoles a la cultura de acogida. Desde México, Max Aub tendió la mano a sus compatriotas dispersos “como quien reparte España en el exilio” y supo integrarse en el concierto intelectual hispanoamericano sin dejar de ser, hasta el final, un español de corazón. Hoy su figura ha sido recuperada y honrada en ambos lados del Atlántico: instituciones como el Instituto Cervantes han depositado objetos y primeras ediciones de Aub en la simbólica Caja de las Letras, reconociéndolo como uno de los grandes escritores del exilio republicano español. La vigencia de su obra –en especial El laberinto mágico, considerado “lo mejor y más representativo de la novela del exilio”– y el ejemplo de su vida –coherente, combativa, dedicada a la cultura– confirman a Max Aub como figura indispensable para entender la literatura y la memoria del exilio español tras la Guerra Civil. En sus propias palabras, “no invento nada”, solo contó la verdad de los suyos; y esa verdad, cincelada en sus páginas, perdura como faro ético y estético para las generaciones posteriores.

Fuentes: Instituto Cervantes; Aquí Madrid (Pastoriza, 2025); Agencia Carmen Balcells; Casa de América; Revista de la Universidad de México; Laberintos 25 (2023); Institució Alfons el Magnànim. Todas las citas de Max Aub provienen de sus obras o correspondencia, recogidas por la Fundación Max Aub (Segorbe).

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/vi/register?ref=MFN0EVO1