No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

La cultura y la identidad de los pueblos no son estáticas, sino procesos vivos en constante transformación. Esto es especialmente cierto en Canarias, un archipiélago cuya identidad se ha forjado entre el legado ancestral y los embates de la modernidad. ¿Qué significa ser canario hoy, en un mundo interconectado? Lengua, historia, territorio, memoria, mestizaje y cultura popular tejen el alma de estas islas, mientras fenómenos contemporáneos –globalización, turismo masivo, migraciones, brechas generacionales, centralismo peninsular– plantean desafíos y matices inéditos.

Ser canario implica llevar en la sangre una historia de mestizaje. Las fuentes de las que bebe la identidad canaria son múltiples y variadas, resumidas en cuatro vertientes: la herencia amazigh prehispánica (de los aborígenes guanches), la influencia castellano-europea a partir de la conquista en el siglo XV, los lazos con América Latina fruto de siglos de migraciones de ida y vuelta, y la llegada de inmigrantes de diversas latitudes en épocas recientes. Durante la conquista europea (1402–1496) la población indígena fue prácticamente asimilada: el proceso, precedente de lo ocurrido luego en América, supuso “la aniquilación casi completa de los rasgos culturales nativos, una rápida asimilación al cristianismo y el mestizaje genético de colonizadores y nativos”. Tras la conquista, Canarias adoptó la lengua y religión castellanas y un modelo socioeconómico importado de Europa, pero lo guanche no desapareció por completo. Pervivió en ciertos alimentos, creencias y leyendas, e incluso más en la imaginación identitaria: “lo guanche” ha tenido un valor simbólico fundamental en la construcción de la identidad canaria, como elemento primigenio y aglutinador. En otras palabras, los antiguos isleños –cuyo origen bereber los liga al norte de África– se convirtieron en mito fundacional de la canariedad, una raíz común idealizada que da cohesión pese a la pérdida de su cultura original.

Junto a esa raíz indígena, la impronta europea fue dominante durante siglos. Los colonos castellanos trajeron su idioma, sus instituciones y costumbres; posteriormente se sumaron aportes de otros pueblos ibéricos (portugueses, gallegos, andaluces) y de diversas procedencias europeas que recalaban en las islas por el comercio. Así se explica que el folclore musical canario esté emparentado con géneros peninsulares (isas, seguidillas, malagueñas) e instrumentos como el timple guarden semejanzas con la guitarra barroca española. La arquitectura tradicional muestra influencias castellanas y portuguesas –por ejemplo, el típico balcón canario de madera– adaptadas al entorno isleño. Este cruce de caminos dio lugar a una sociedad criolla: europea en muchos aspectos, pero moldeada por la geografía insular y enriquecida por la mezcla con lo autóctono y con aportes exteriores. Aunque en el caso del folklore y de la música, pensamos que es de mayor influjo la impronta latinoamericana por la emigración canaria y por las idas y vueltas del pueblo hacia dicho continente.

Con todo, Importa destacar que esta identidad nunca ha sido monolítica, sino dinámica. Tras la colonización, la sociedad canaria desarrolló sus propias particularidades dentro del marco hispánico. Cada isla conservó, además, cierto orgullo insular. No obstante, la noción de un pueblo canario con conciencia archipelágica fue cobrando fuerza con los siglos, especialmente a partir del siglo XX con el despertar de movimientos culturales y políticos canaristas. En ese proceso, la memoria histórica juega un papel crucial: episodios como la resistencia de los guanches (recordada en leyendas como la de Bentor o Tanausú), las rebeliones populares contra las élites terratenientes, o la misma experiencia de la pobreza y la emigración masiva en el XIX y XX, han dejado huellas en el imaginario colectivo. La memoria de haber sido tierra colonizada, periférica y explotada aflora en la autopercepción canaria, a veces con un poso de reivindicación. De hecho, algunos analistas señalan que la identidad canaria tiene también un cariz de “trauma colonial” no resuelto: la sensación de haber sido marginados e incomprendidos por el centro peninsular (algo que exploraremos más adelante).

Lengua, acento y cultura popular

Si algo identifica al canario al instante es su habla. El español de Canarias es un dialecto dulce y peculiar, resultado directo de ese mestizaje histórico y de la posición geográfica de las islas. Fonéticamente, suena más próximo al español caribeño que al castellano de Madrid: no es casualidad, ya que “el habla canaria está emparentada con los dialectos del español caribeño, tanto en la pronunciación como en el léxico”. Este parentesco se remonta a los siglos XVI–XVII, cuando Canarias era escala en la ruta hacia América y muchos isleños emigraron a Cuba, Puerto Rico, Venezuela, etc. Palabras de origen indígena americano (como «guagua» para autobús, traída de Cuba) arraigaron en las islas, y a la vez voces locales viajaron al Caribe. Asimismo, la influencia portuguesa en el dialecto es notable: numerosos canarismos provienen del portugués (por ejemplo, «sacho» por azada, «milloooo» por maíz), reflejando los lazos con Madeira y otras comunidades atlánticas. Lejos de ser un español “mal hablado” –tópico peyorativo extendido por desconocimiento–, el acento canario es patrimonio lingüístico y sentimental de las islas, una melodía diferenciada que refuerza el sentido de pertenencia. No en vano, cuando un canario oye el «ese» aspirado o el uso universal de ustedes en boca de otro, de inmediato reconoce a un paisano, ya sea en una playa tinerfeña o en un barrio de Caracas.

La cultura popular canaria exhibe un rico sincretismo. Las romerías y fiestas patronales de cada isla mezclan devoción católica (cada isla tiene su Virgen patrona) con elementos paganos y agrícolas, en celebraciones donde abundan los trajes tradicionales, bailes folclóricos y productos típicos. Esas romerías se han convertido en grandes manifestaciones de la canariedad, exaltando los rasgos de la cultura heredada. Curiosamente, no todo lo que hoy se viste o canta en ellas es tan antiguo como se cree: muchos elementos «típicos» son recreaciones relativamente recientes y no tradiciones inmemoriales. Por ejemplo, ciertos atuendos regionales fueron inventados en el siglo XX, y durante la dictadura franquista se introdujeron bailes y canciones de impronta nacional-flamenca ajenos al folclore original, para ajustarlo a la estética oficial de la España de la época. Este dato nos recuerda que la identidad cultural también se construye (y a veces se folcloriza) desde el poder. Aun así, los canarios han re-significado muchas de esas prácticas, haciéndolas propias. Bailar una isa, tocar una folía con laúd y guitarras, o reunirse en torno a una vela bailando el tajaraste, son expresiones vigentes de una alegría comunitaria transmitida de abuelos a nietos.

Otro pilar es la gastronomía, donde cada plato cuenta una historia de mestizaje. Piénsese en el gofio, esa harina de cereales tostados que viene de los aborígenes y que ha alimentado a generaciones durante siglos. Hasta tiempos recientes el gofio sustituyó al pan en muchos hogares canarios; de hecho, “hasta finales del siglo XX no hemos comido pan [en Canarias] como en otras regiones, sino gofio. El canario se reconoce en este producto porque lo han consumido por igual todas las clases sociales”. Este alimento humilde –trigo, cebada o millo tostado y molido– fue sustento en épocas de escasez y hoy es emblema identitario protegido (cuenta con Identificación Geográfica Protegida europea, al nivel del aceite de oliva o el vinagre de Módena). En palabras del cronista Antonio González Padrón, “cuando un alimento se mantiene en la dieta de un pueblo cientos, miles de años, pasa a formar parte de su identidad”. Preparar y comer gofio conecta con un pasado común: desde la pella amasada con agua y sal que llevaban los pastores guanches en sus zurrones, hasta el moderno mousse de gofio servido en restaurantes de vanguardia, hay un hilo continuo de memoria gustativa. Como el gofio, otros productos integran el acervo cultural: las papas arrugadas con mojo (papas americanas adaptadas al terreno volcánico, que hoy son símbolo insular), el potaje de berros, el vino malvasía de Lanzarote, el queso de cabra majorero, el ron de caña de La Palma… La cocina canaria, aunque sencilla, es un mapa de sus cruces históricos.

Mención especial merece el Silbo Gomero, ese lenguaje silbado único en el mundo, nacido en las barranqueras de La Gomera para salvar distancias con notas agudas. El silbo –todavía enseñado en las escuelas gomeras– replica mediante silbos el castellano (antiguamente el idioma guanche) y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009. Imaginar a un pastor lanzando mensajes silbados que rebotan de ladera en ladera es evocar la esencia rural de unas islas que, pese a su modernidad, aún encuentran en ciertos sonidos atávicos su voz auténtica. Los silbos, los cantares de trabajo, los romances campesinos y las décimas improvisadas (como las de los puntales en El Hierro) conforman un rico mosaico inmaterial que afianza la identidad canaria en su dimensión sonora y oral.

Símbolos de la canariedad: del guanche a la bandera tricolor

Toda identidad colectiva se nutre también de símbolos reconocibles. En Canarias abundan los emblemas culturales que actúan como atajos hacia la pertenencia compartida. Ya hemos hablado del gofio como símbolo culinario transversal y del silbo gomero como joya lingüística. Pero hay más.

El propio término “guanche” es uno de ellos. Originalmente, guanche denominaba solo a los antiguos habitantes de Tenerife, pero con el tiempo pasó a referirse a todos los aborígenes canarios. Hoy día se utiliza también de forma afectiva para aludir a lo genuinamente canario e incluso como gentilicio identitario. Muchas personas de las islas dicen con orgullo «somos guanches» para destacar su vínculo con los primeros isleños, aunque en realidad todos tengan apellidos castellanos o italianos. Este uso contemporáneo, claramente simbólico, rescata del olvido a aquellas culturas amazigh cuya lengua y costumbres fueron suprimidas tras la Conquista. Desde fines del siglo XIX, las élites intelectuales canarias integraron la figura del guanche en el relato identitario del Archipiélago, llegándolo a presentar –no sin tintes míticos– como un antepasado noble e incluso emparentado racialmente con europeos. Tal reinterpretación, propia de otra época, buscaba reivindicar una raíz indígena sin romper con la idea de europeidad. Aunque con matices discutibles, logró fijar en el imaginario colectivo la idea de que ser canario es llevar algo de guanche en el alma. Hoy, referencias a lo guanche aparecen en multitud de contextos: desde grupos de música folclórica, museos arqueológicos y clubes deportivos hasta productos comerciales que utilizan nombres aborígenes. La figura del mencey (rey tribal guanche) o de la princesa Gara (heroína legendaria de La Gomera) son evocadas con orgullo en textos, canciones y celebraciones locales, reforzando un sentimiento de continuidad histórica. Es una forma de rendir tributo a los antiguos canarios, reconocidos ahora como piedra angular de la identidad, después de siglos de silenciamiento.

Otro símbolo omnipresente es la bandera tricolor. Oficialmente, la bandera de la Comunidad Autónoma de Canarias (adoptada en 1982) consiste en tres franjas verticales –blanca, azul y amarilla–, colores que provienen de las antiguas banderas marítimas de Tenerife y Gran Canaria unidas en una sola. Sin embargo, mucha gente identifica como “la bandera canaria” a una versión más cargada de significado político: la tricolor con siete estrellas verdes. Esta bandera fue diseñada en 1964 por el movimiento pro-independencia MPAIAC, liderado por Antonio Cubillo, para representar la unidad y la aspiración nacional del archipiélago. Las siete estrellas (una por isla) dispuestas en círculo sobre el fondo azul celeste simbolizan la igualdad y hermandad entre las islas sobre el océano Atlántico. Aunque nació en el seno del independentismo socialista de los años 60, hoy la enarbolan no solo partidarios de la independencia, sino también quienes –sin abogar por la secesión– afirman el carácter diferenciado de Canarias dentro de España. La imagen de la bandera tricolor ondeando en manifestaciones culturales, conciertos rock (es común verla entre el público en festivales locales) o en balcones cada 30 de mayo (Día de Canarias) evidencia su calado identitario. Paradójicamente, la bandera «no oficial» de las siete estrellas goza de una popularidad que la oficial (la tricolor simple con escudo) no alcanza. Esto refleja cómo los símbolos nacidos de la base social pueden arraigar con más fuerza que los designados institucionalmente. La bandera tricolor –con o sin estrellas– encarna el orgullo de lo propio: esos colores ondean para celebrar victorias deportivas, actos del Día de Canarias, romerías escolares y todo evento que requiera decir “somos canarios” con un lenguaje visual.

Mencionemos también el escudo autonómico (con el mítico perro presa canario y las siete estrellas coronadas), la bandera tricolor ondeando junto a la española en los edificios oficiales, y otros iconos culturales como la silueta del Teide, el drago milenario de Icod o la pintadera canaria (motivo geométrico aborigen), que aparecen en logos e imágenes institucionales. Incluso en la música popular moderna se cuelan símbolos identitarios: la exitosa canción folclórica «Vivo en un archipiélago» listaba orgullosamente los tesoros locales (el pino canario, el volcán, el mar, etc.), y más recientemente artistas urbanos han sampleado silbos gomeros o letras en dialecto en sus temas, reivindicando sus raíces. En definitiva, la identidad canaria palpita en un repertorio rico de símbolos materiales e inmateriales, desde el sencillo cabrero majorero que ordeña cabras al amanecer entonando una isa, hasta la bandera estrellada que agitan jóvenes en un concierto de trap local. Son hilos de una misma trama que conectan pasado y presente.

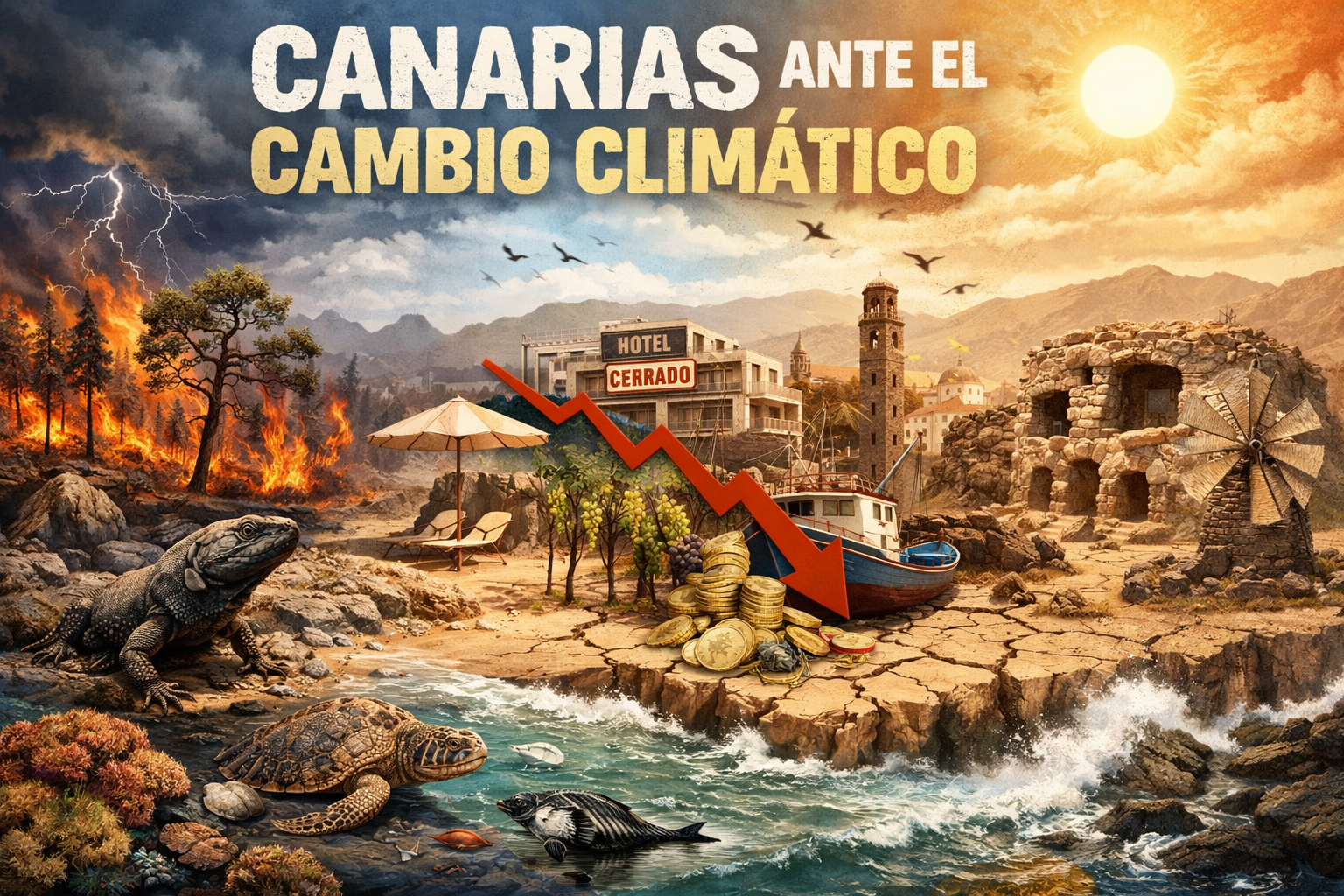

Globalización y turismo: ¿hacia una identidad diluida?

Como todas las culturas, la canaria no ha escapado a la globalización, ese fenómeno que homogeniza costumbres a escala planetaria. La irrupción de Internet, las redes sociales, las grandes cadenas de consumo y la cultura global pop han hecho mella también en el modo de vida isleño. Las nuevas generaciones de canarios consumen las mismas series de Netflix, cantan los mismos éxitos internacionales y visten marcas globales al igual que sus coetáneos de cualquier parte del mundo. Esto plantea la inquietud de si, en este mar de influencias externas, se desdibujarán los perfiles de la identidad local. ¿Seguirá teniendo sentido dentro de unas décadas hablar del acento canario o del timple, cuando los jóvenes sueñan con participar en realities globales y escuchan reggaetón de Puerto Rico o K-pop de Corea? La globalización acarrea un riesgo de homogeneización cultural que muchos perciben. Sin embargo, también abre oportunidades de difusión: hoy un verseador de El Hierro puede colgar sus décimas en YouTube y ser escuchado mundialmente, o un grupo de folk de Gran Canaria colaborar con músicos celtas gracias a contactos en línea. La identidad canaria, lejos de diluirse por completo, podría estar reinventándose en un contexto más amplio, exportando rasgos propios (piénsese en el éxito internacional del carnaval canario o en la moda de la aloe vera isleña) y adoptando nuevos sin perder su base.

Un factor particularmente delicado es el turismo masivo. Desde el boom turístico de los años 60, Canarias reorientó su economía casi exclusivamente hacia el visitante foráneo. Hoy recibe cerca de 15 millones de turistas al año, principalmente europeos, frente a apenas 2,2 millones de residentes. Esta afluencia ha sido un arma de doble filo: por un lado, ha generado prosperidad relativa y modernización de infraestructuras; por otro, ha transformado profundamente el paisaje físico y humano de las islas. Ciudades enteras (Playa del Inglés, Costa Adeje, Puerto del Carmen) giran en torno al ocio del turista, a veces a costa de la calidad de vida local. Se ha hablado de «turistificación» o incluso «parque temático» al referirse a zonas donde la cultura local se escenifica de cara al visitante y la población autóctona es relegada a empleos precarios de servicios. La dependencia económica del turismo deja a Canarias en una posición vulnerable: la crisis de la COVID-19, al cerrar los flujos turísticos, evidenció que el modelo actual es frágil y que “las condiciones de vida de los habitantes no mejoran con la explotación turística”. Muchos canarios se preguntan si vale la pena comprometer el territorio y la cultura por un desarrollo que ni siquiera distribuye riqueza de forma justa.

Desde el punto de vista identitario, el turismo presenta retos sutiles. La imagen de Canarias vendida al exterior suele reducirse a sol, playa, Carnaval y algún icono exótico (la sirena de los guanches, el Teide, etc.), lo cual simplifica una realidad cultural mucho más compleja. Ese estereotipo turístico puede acabar reimportándose a la propia sociedad: los canarios jóvenes corren el riesgo de verse a sí mismos a través del espejo deformante de la publicidad turística, es decir, como figurantes de un paraíso folklórico. Además, el dominio del inglés, alemán o sueco en zonas turísticas crea microcosmos ajenos al entorno lingüístico español-canario, debilitando la presencia pública del habla local. En lugares del sur de Tenerife o Fuerteventura, un habitante puede pasar la jornada laboral entera atendiendo en otro idioma a clientes extranjeros, inmerso en una cultura de resort globalizada, lejos de su propia tradición. Algunos temen que, si no se gestiona bien, el turismo termine por ahogar la autenticidad local bajo una capa de cosmopolitismo superficial.

No obstante, también se observan respuestas resilientes: movimientos vecinales y ecologistas que frenan proyectos urbanísticos desmesurados para proteger parajes naturales y el patrimonio (valores intrínsecos de la identidad isleña); emprendedores que ofrecen un turismo rural o cultural centrado en la experiencia canaria auténtica (como rutas etnográficas, talleres de silbo, visitas a molinos de gofio); o municipios que promueven la convivencia respetuosa entre visitantes y locales. La clave, sostienen muchos, está en hallar un equilibrio entre abrirse al mundo –rasgo que Canarias siempre ha tenido por su vocación atlántica– y preservar la esencia. Si la globalización trae uniformidad, la identidad canaria puede refugiarse y a la vez brillar en aquello que la hace única: su gente y sus tradiciones, ofrecidas al mundo no como mera mercadería exótica, sino como cultura viva.

Migraciones: un ir y venir que redefine la identidad

Pocas regiones entienden mejor la palabra migración que Canarias. Durante siglos, las islas fueron tierra de emigrantes: la pobreza endémica y la falta de tierras impulsaron oleadas migratorias hacia América desde el siglo XVIII. Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay o Argentina recibieron a miles de canarios que buscaban prosperidad al otro lado del Atlántico. Aquellas partidas masivas dejaron una huella profunda en ambas orillas. En la cultura cubana, por ejemplo, aún pervive el término «isleños» para los descendientes de canarios; apellidos canarios poblaron el campo venezolano; ciudades enteras fueron fundadas por canarios, como Montevideo en Uruguay, cuyo fundador era isleño. En sentido inverso, las islas importaron mucho de América: ritmos musicales (habaneras, puntos cubanos, boleros), bailes como la caringa o el tajaraste de probable influencia caribeña, y alimentos clave. No hay mesa canaria sin papa (patata americana) ni café en la tarde sin un cigarro de puro palmero (fabricado a imitación del habano cubano). Incluso en ciertas fiestas se recuerda la emigración, como el Carnaval de los Indianos en La Palma, donde la gente se viste de blanco colonial y se arrojan polvos talco evocando la llegada de los indianos (canarios retornados de las Américas). La identidad canaria, pues, se construyó también allende los mares, y muchas familias isleñas mantienen hasta hoy una doble pertenencia: aquí y allá. Basta ver la influencia venezolana actual en Tenerife o Gran Canaria –con miles de retornados e hijos de canarios venidos por la crisis de Venezuela– para constatar que el latido latinoamericano es parte del ser canario moderno. No es casual que un plato tan venezolano como la arepa se haya vuelto común en cafeterías de Tenerife y Lanzarote, o que giros caribeños salpiquen el habla insular. Canarias y América Latina, como se ha dicho, mantienen una relación de ida y vuelta, bidireccional, constante.

En las últimas décadas, sin embargo, Canarias ha pasado de exportar gente a recibirla. Su pertenencia a la Unión Europea, su situación geográfica entre tres continentes y el atractivo de su clima la han convertido en punto de entrada de flujos migratorios globales. A partir de los años 90, se incrementó notablemente la llegada de personas de África, América y Asia. Han llegado trabajadoras del hogar de Colombia, estudiantes de Cabo Verde, comerciantes de China, maestros de la Península, refugiados de guerras africanas, turistas enamorados de las islas que se quedan a vivir… e incluso una importante comunidad italiana más reciente, atraída por el turismo y la tranquilidad. Esta diversidad creciente está cambiando el rostro de la sociedad canaria. Por un lado, supone un desafío de integración: nuevas lenguas, religiones y costumbres conviven con la tradición local, a veces generando tensiones. Por otro lado, enriquece el mosaico cultural: hoy es posible encontrar en Tenerife un templo hinduista frente al mar, escuelas donde niños rubios, morenos y mulatos juegan juntos, o barrios enteros de Gran Canaria con restaurantes venezolanos junto a bazares chinos y teterías saharauis. La identidad canaria, que ya era mestiza, suma ahora nuevos matices globales.

Un caso particular es el de la inmigración irregular desde África. Al estar a solo ~100 km de la costa africana más cercana, Canarias ha sido ruta migratoria hacia Europa, especialmente desde el auge de las pateras y cayucos a partir de 2006. Miles de africanos se han jugado la vida cruzando el Atlántico hasta nuestras costas. Este fenómeno ha puesto a prueba los valores humanitarios y la autoimagen del pueblo canario. Tradicionalmente los isleños se han preciado de ser hospitalarios –al fin y al cabo, “Canarias también fue migrante”, recuerdan muchos, aludiendo a su historia de emigración–. Efectivamente, los migrantes latinoamericanos suelen encontrar un recibimiento cálido, quizás por la afinidad cultural e idiomática. Sin embargo, la llegada de subsaharianos y magrebíes en situación desesperada ha sido en ocasiones instrumentalizada por discursos xenófobos. Desde ciertos medios y estamentos se ha tratado de “criminalizar y estigmatizar a los inmigrantes, generando miedo y xenofobia en una población canaria por tradición abierta y acogedora”. Ese discurso –difundido al compás de la oleada neoliberal global– busca que los canarios rechacen al recién llegado “pobre” y se identifiquen en cambio con una supuesta identidad europea a la que Canarias tendría que aspirar. Es decir, apelar al “nosotros somos europeos civilizados, ellos invasores ajenos”. Pero esta narrativa choca con la realidad socioeconómica canaria: Canarias no es un land alemán ni un cantón suizo, sino una región con índices de paro y pobreza elevados, más próxima en muchos indicadores a países empobrecidos que a Suecia o Alemania. Por eso, amplios sectores de la sociedad isleña se resisten a ese miedo inducido y, en cambio, responden con solidaridad. Se han visto ejemplos de vecindarios organizando recogidas de ropa para los subsaharianos recién desembarcados, ONG locales volcadas en la atención humanitaria, y un sentir popular que –pese al sensacionalismo de algunos titulares– entiende la migración africana con empatía, recordando que “podríamos ser nosotros”. No obstante, sería ingenuo negar que existen brotes de racismo y rechazo, como en cualquier sociedad, exacerbados por la incertidumbre económica. El equilibrio entre seguir siendo una tierra acogedora (fiel a su historia mestiza) y gestionar las lógicas presiones migratorias es otro de los retos de la identidad canaria contemporánea.

Brecha generacional y transmisión de la identidad

En el seno de cualquier cultura viva, las generaciones dialogan, y a veces discrepan, sobre qué conservar y qué cambiar. En Canarias se percibe cierta desconexión generacional en la transmisión de tradiciones e identidad. Los abuelos crecieron en un mundo insular más cerrado, donde las costumbres agrarias, los juegos tradicionales, las decimas cantadas o simplemente el vocabulario propio eran parte natural de la vida cotidiana. En cambio, los jóvenes actuales han nacido en la era digital, con móviles y videojuegos, y muchos consideran “anticuadas” ciertas manifestaciones culturales. Puede que un chico de 18 años en Las Palmas nunca haya pisado una finca platanera, no sepa silbar el Romance del Corredera y prefiera una hamburguesa de cadena al sancocho de cherne con batatas que hacía su abuela. Esta realidad hace temer por la continuidad de la canariedad en el relevo generacional.

Sin embargo, el panorama no es tan simple. También hay juventud comprometida con sus raíces. De hecho, en los últimos años han proliferado iniciativas para acercar las tradiciones a los jóvenes de forma atractiva. En las escuelas se celebra el Día de Canarias (30 de mayo) con talleres de juegos autóctonos, bailes y degustaciones de productos locales. Cabildos y ayuntamientos organizan encuentros donde chicos y chicas pueden aprender a jugar a la billarda, a elaborar trajes típicos, a tocar el timple o a cocinar recetas ancestrales. Incluso se ha buscado la fusión entre tradición y vanguardia: por ejemplo, en Tenerife se han promovido conciertos que mezclan música folclórica con electrónica, para mostrar que una isa se puede bailar con bases modernas. Jóvenes verseadores de El Hierro han colaborado con raperos, y grupos de rock han versionado canciones populares, en una suerte de renacimiento folclórico 2.0. Las redes sociales también se usan para difundir orgullo local: circulan vídeos virales de chicos hablando en dialecto canario, desmontando estereotipos con humor; páginas de memes que reivindican expresiones típicas; o campañas como #OrgullodeSerCanario donde la gente joven comparte fotos de su entorno y sus costumbres. Todo ello indica que la identidad canaria no está condenada al olvido entre las nuevas generaciones, sino que busca nuevos cauces de expresión.

Ciertamente, existe una brecha: muchos mayores lamentan que sus nietos “ya no hablan bien canario” o “se olvidan de dónde vienen”. Y es verdad que cierta sabiduría tradicional (refranes, toponimias aborígenes, remedios caseros) se va perdiendo con cada funeral en el pueblo. Pero a la vez, los jóvenes están construyendo una identidad canaria acorde a su tiempo: quizá saben menos de trilla y más de redes, pero eso no les impide sentir el mismo amor por su tierra. La identidad, como decíamos al principio, está “siendo” constantemente, y cada generación aporta su nota. En última instancia, mientras haya canarios –no importa su edad– que se emocionen al ver salir el sol detrás del Teide, que se rían con los chistes del carnaval de Las Palmas, que se indignen si desde fuera les llaman “africanos” con desprecio o “españolitos” con sorna, mientras haya quien brinde con una garrafa de vino de la tierra al son de una guitarra, la esencia perdurará. Los formatos pueden cambiar, pero el sentimiento de pertenencia encuentra la manera de transmitirse, a veces de formas inesperadas.

Centralismo peninsular y conciencia periférica

Hablar de identidad canaria obliga, casi inevitablemente, a hablar de su relación con el poder central. Canarias, por su lejanía geográfica, ha sufrido históricamente un centralismo que la relegó a posición periférica y colonial. Durante siglos, Madrid (o antes Sevilla y Cádiz, puertos de Indias) veía a Canarias principalmente como un lugar estratégico para el comercio y la milicia, una fuente de materias primas (azúcar, vino, cochinilla, plátanos) y un destino exótico, más que como una parte igual del territorio nacional. Este sesgo quedó incluso institucionalizado en la educación: en la época de la EGB, los libros de texto españoles prácticamente ignoraban la realidad canaria. Se mostraba el mapa de las islas en un recuadro insertado en la esquina, fuera del contexto real, y los estudiantes peninsulares crecían pensando que Canarias estaba por el Mediterráneo cerca de las Baleares. Mientras, los niños canarios memorizaban ríos y montañas de la Península al dedillo –Ebro, Duero, Sistema Central…– pero ni una línea se les enseñaba sobre la geología de su propio archipiélago, sobre el origen volcánico de su tierra o los nombres de sus barrancos. “Lo primordial era el territorio peninsular”, recuerda un testimonio, “desarrollándose un trato discriminatorio hacia las Canarias, que solo existían como un espacio alejado… una región sometida a una fuerte visión colonial”. En resumen, el sistema transmitía la idea de que España era la Península, y Canarias un añadido remoto, prescindible en la construcción de la identidad española moderna tras la Transición.

Las consecuencias de esa mentalidad centralista se palpaban en la percepción exterior de Canarias. “Canarias solo era un lugar para venir de vacaciones, una extensión paradisíaca de sol, playa, diversión y exotismo”, se lamenta el periodista Francisco J. León. En el imaginario peninsular medio del siglo XX, el canario aparecía a menudo caricaturizado como un aldeano ingenuo de acento gracioso o como un mulato caribeño fiestero –una sociedad atrasada decían–, lo que garantizaba en ellos un sentimiento de superioridad, “como si [los peninsulares] nos trajesen el conocimiento y el desarrollo del que carecíamos”. Esa visión condescendiente, herencia pura del colonialismo cultural, ha ido cambiando lentamente pero deja rastros. Aún en fechas recientes se han visto muestras de ignorancia tremenda, como cuando durante la erupción volcánica de La Palma (2021) en televisiones nacionales algunos se preguntaban si la lava podría “llegar a Tenerife” o incluso dónde quedaba exactamente La Palma. O cuando comentaristas en Madrid cuestionaban “cómo se les ocurre vivir al lado de un volcán”, sin saber que toda la región es volcánica y que lleva habitada milenios. Estas actitudes revelan que, para no pocos en el centro, Canarias sigue siendo un territorio residual, poco conocido y entendido apenas como destino turístico o fuente de problemas cuando algo sale en las noticias (sea una erupción o una “crisis de pateras”).

El acento canario, como mencionamos, ha sido una de las víctimas de esa mirada centralista. No es raro que en Madrid o Barcelona alguien imite el habla isleña para provocar risas, considerándolo una jerga inculta o “graciosa”. Se asume que el castellano “correcto” es el de Burgos y que el de Canarias es una deformación cómica. Esta actitud, afortunadamente cada vez menos aceptada, no deja de ser una manifestación del antiguo complejo colonial: “el dialecto canario causa gracia a muchos porque lo consideran una representación del atraso frente al uso correcto del español que ellos representan”. Es decir, se equipara canariedad con inferioridad cultural. Incluso en los medios se fuerza a veces a los canarios a neutralizar su acento (se vio en presentadores de TV canarios que modulan su forma de hablar al dar el parte meteorológico nacional, por ejemplo), como si debieran pedir permiso para sonar a su tierra. Paradójicamente, España celebra la diversidad lingüística cuando se trata del catalán o euskera, pero muestra poca tolerancia a la diversidad dialectal del propio castellano. Frente a esto, ha habido en Canarias en años recientes un movimiento de autoafirmación lingüística: se reivindica que el dialecto canario es tan válido y correcto como cualquier otro, con su gramática estudiada, su léxico rico (reconocido por la RAE en muchos casos) y su dulce entonación.

En el terreno político-administrativo, la relación centro-periferia también influye en la identidad. Canarias goza de un Estatuto de Autonomía desde 1982, con gobierno y parlamento propios, y ciertas competencias (educación, cultura, etc.) que le han permitido impulsar la canariedad institucional. Por ejemplo, se incluyó la asignatura de Historia de Canarias en el currículo escolar –corrigiendo en parte aquella carencia histórica– y se apoyan económicamente actividades culturales locales. Sin embargo, decisiones cruciales siguen dependiendo de Madrid o Bruselas, y los canarios a menudo sienten que sus peculiaridades no son comprendidas. Un ejemplo clásico es el del Régimen Económico y Fiscal (REF) canario: para compensar la lejanía, Canarias tiene impuestos especiales y trato económico diferenciado, algo que en la Península pocos entienden y a veces genera recelos infundados (la típica frase peninsular: “encima los canarios no pagan IVA”). Otro ejemplo es la gestión de la inmigración irregular: al ser frontera sur de Europa, Canarias ha reclamado sin pleno éxito mayor solidaridad al resto del Estado y la UE cuando se producen crisis migratorias. La sensación de ser “la última colonia” de España ha alimentado minoritarios movimientos nacionalistas o independentistas a lo largo del tiempo. Si bien la mayoría de los canarios se sienten también españoles, existe un canarismo político-cultural que demanda más visibilidad y respeto a la identidad isleña desde el centro. Sentirse canario y sentirse español no son cosas incompatibles –muchos lo son con naturalidad–, pero el equilibrio es delicado cuando desde España llegan gestos de olvido o desprecio. Cada vez que un libro de texto, un presentador o un político omite a Canarias al hablar del país, se activa esa herida histórica. Con todo, la respuesta de los canarios ha sido más de orgullo tranquilo que de confrontación: se acentúa lo propio sin renegar de lo común. Una frase que resume este espíritu la leí en un artículo: “Sentirse de Canarias es amar con orgullo una tierra que ha sido puente entre continentes, pero a la vez víctima de un centralismo que no nos ha valorado”. Esa dualidad define la conciencia periférica canaria actual: saben que son un cruce de mundos (Europa, África, América) y lo celebran, pero exigen que ese cruce se mire de tú a tú, no desde arriba.

Identidad en movimiento

La identidad canaria contemporánea es, en fin, un tapiz rico y en constante cambio. En sus hilos antiguos vemos la lengua melodiosa, el gofio compartido, el recuerdo de los guanches, la devoción a la Virgen de Candelaria, el orgullo por el terruño isleño. En sus hilos nuevos notamos la influencia de migrantes recientes, la adaptación a los mercados globales, las luchas ecologistas por el paisaje, los debates sobre turismo sostenible, los acentos diversos en un mismo aula y la presencia ubicua de la tecnología. Lejos de diluirla, estas nuevas tramas parecen estar tejiéndose con las viejas, a ratos con tensiones, a ratos con harmonía.

¿Hacia dónde va la identidad canaria? Probablemente hacia una síntesis enriquecida: una identidad mestiza y plural que reconozca sin complejos todas sus fuentes (la indígena africana, la europea, la americana, la cosmopolita). Los desafíos no son menores: evitar que la globalización convierta a las islas en un lugar sin raíces; lograr que la juventud herede el amor por su cultura; integrar al recién llegado sin perder cohesión social; y hacerse respetar en la esfera nacional e internacional con voz propia. Pero Canarias cuenta con una ventaja formidable: la conciencia de su diferencia, labrada a fuego lento por la historia. Ese sentimiento, a veces llamado canariedad, actúa como brújula. Podrá modernizarse el mundo, podrán venir oleadas de turistas o migrantes, podrán cambiar las industrias, pero mientras perviva en los canarios la memoria de lo que son, su identidad seguirá en pie, evolucionando pero reconocible.

En última instancia, la identidad canaria de hoy se parece a las islas mismas vistas desde el aire: un conjunto de tierras distintas entre sí unidas por un océano común. Cada isla tiene su acento, sus costumbres, sus penas y glorias, pero el Atlántico azul que las abraza es el mismo, y es su hogar. Ese océano de historia y cultura compartida es el que da sentido a la palabra Canarias. Hoy, en la era global, los canarios navegan nuevas corrientes, pero llevan consigo las velas de su identidad, hechas con el resistente lienzo de la memoria, el mestizaje y el orgullo por su pequeña gran tierra en medio del mar. En esa travesía identitaria, como decía Freire, el mundo está siendo: la identidad canaria está siendo, y seguirá siendo, mientras haya canarios que la vivan, la cuestionen y la sueñen.

Deja una respuesta