No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo (A. Nebrija)

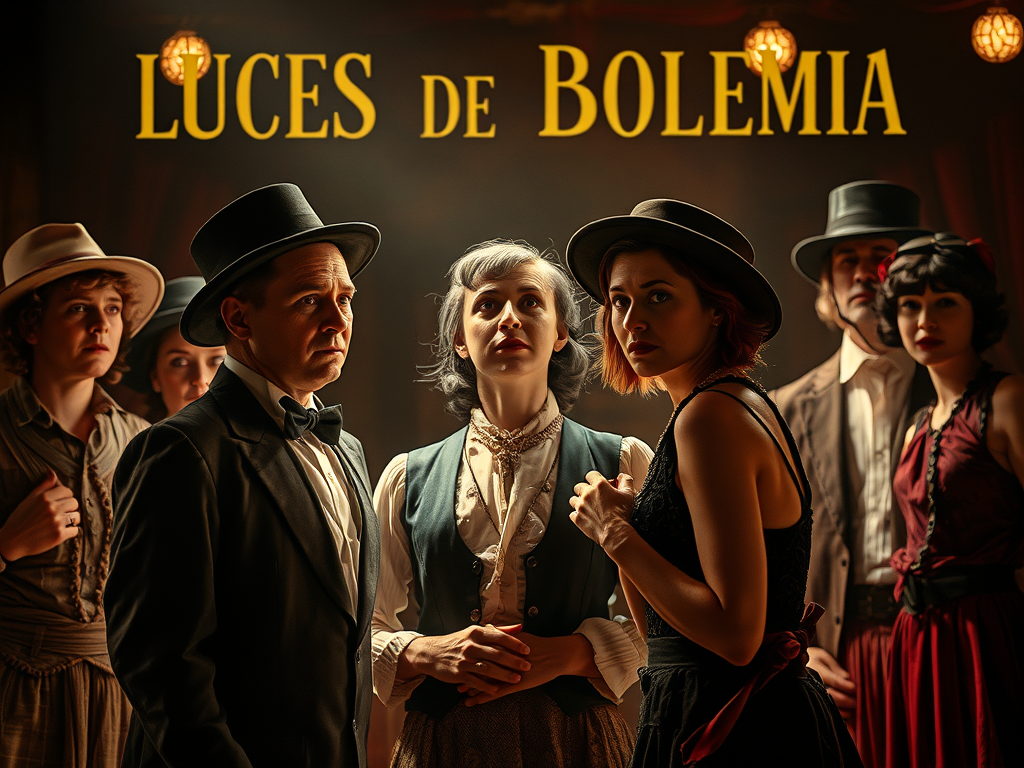

El nacimiento del esperpento: contexto y relevancia de Luces de Bohemia

Luces de Bohemia (1920) de Ramón María del Valle-Inclán está considerada la obra fundacional del género literario denominado esperpento, creado por el autor para satirizar la realidad española de comienzos del siglo XX. Valle-Inclán escribió esta pieza dramática en una época convulsa: la España de la posguerra colonial y la crisis de fin de siglo, marcada por la corrupción política, la desigualdad social y el desencanto intelectual. En este contexto, el autor gallego dio forma a un teatro radicalmente nuevo que deformaba sistemáticamente la realidad para revelar su esencia trágica y grotesca. La palabra «esperpento», que en castellano alude a algo ridículo o estrafalario, fue elevada por Valle-Inclán a categoría estética para retratar una sociedad deformada en sus valores. En Luces de Bohemia, la realidad nacional se contempla como en un espejo cóncavo, devolviendo una imagen caricaturesca y cruel de España. El propio Valle-Inclán, en boca de su protagonista Max Estrella, definió esta novedosa estética con una frase célebre: «Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada». Con esta declaración programática, Luces de Bohemia se erige no solo como fundadora del esperpento, sino también como manifiesto literario que expone una nueva manera de mirar el mundo: a través de la deformación deliberada, la sátira y el esperpento, para descubrir la verdad profunda de la condición humana y social.

Crítica feroz a la sociedad española de su tiempo

Desde sus primeras escenas, Luces de Bohemia despliega una crítica implacable de la sociedad española de principios del siglo XX. Valle-Inclán utiliza la peregrinación nocturna de Max Estrella por las calles de Madrid como hilo conductor para exponer las miserias y contradicciones del país. A través de un desfile de personajes grotescos y situaciones tragicómicas, la obra ofrece una mirada satírica que alcanza todos los estamentos: la bohemia literaria empobrecida, la prensa vendida al mejor postor, los políticos incompetentes y la brutalidad policial. Cada escena ilumina (con luces bohemias, por así decir) una faceta de la degradación social: la pobreza extrema de la madre que pierde a su hijo hambriento, la corrupción institucional que asoma en los ministerios, la injusticia que lleva a un obrero catalán a ser tiroteado sin piedad, o el cinismo de los antiguos amigos que explotan la muerte del poeta. Valle-Inclán no ahorra dardos contra la hipocresía social y la corrupción política, dibujando un país sumido en el absurdo y la tragedia. Esta pintura despiadada de la realidad española convierte a la obra en un espejo incómodo donde se reflejan los vicios nacionales. El humor negro y la ironía afloran constantemente, pero siempre al servicio de una denuncia seria: la de una España «grotesca y tenebrosa» donde, en palabras de Max, no hay justicia ni hay conciencia, solo máscaras y sombras. Mediante la risa amarga, Valle-Inclán consigue que el público confronte las verdades más dolorosas sobre su sociedad, cumpliendo así un propósito profundamente crítico y moral.

Innovación teatral: fragmentación, grotesco y caricatura

Además de su contenido crítico, Luces de Bohemia destaca por su innovación en la forma teatral. Valle-Inclán rompe con las convenciones escénicas de su época para crear una estructura acorde con su visión esperpéntica. La obra se compone de quince escenas breves y fragmentarias, que funcionan casi como fotografías instantáneas de la vida nocturna madrileña: saltamos de la buhardilla de Max a una librería, de una taberna decadente a una calle oscura, de la cárcel a el Ministerio. Esta fragmentación narrativa rompe la unidad clásica de tiempo y lugar, anticipando técnicas del teatro moderno. Cada escena es un retablo autónomo que, al unirse a las demás, conforma un mosaico caleidoscópico de la realidad española.

Valle-Inclán también juega con el lenguaje y la caracterización de forma revolucionaria. En Luces de Bohemia conviven registros lingüísticos muy diversos: el habla culta y lírica de Max Estrella (salpicada de latinismos y referencias literarias) contrasta con la jerga castiza y callejera de personajes como Don Latino o la Pisa Bien. Esta mezcla deliberada de lo alto y lo bajo crea un contrapunto humorístico y potencia el contraste esperpéntico. Asimismo, los personajes están dibujados como caricaturas grotescas: cada uno exagera hasta la deformidad ciertos rasgos (el cínico oportunismo de Don Latino, la pomposidad vacía de ministros y escritores, la avaricia de los editores). Los seres humanos en el esperpento aparecen cosificados o animalizados, reducidos a muñecos o fantoches que se mueven en un mundo absurdo. Esta deshumanización buscada sirve para subrayar la falta de valores y la degradación moral generalizada. El grotesco impregna situaciones y diálogos: por ejemplo, el velorio de Max Estrella deviene una farsa esperpéntica entre borrachos, y la tragedia personal se mezcla con la burla. Estas innovaciones teatrales —estructura fragmentada, plurilingüismo, caricatura y fusión de lo trágico con lo cómico— hacen de Luces de Bohemia una obra radicalmente original. Su influencia se dejaría sentir en el teatro posterior, desde el absurdo de Ionesco o Arrabal hasta ciertas propuestas del esperpento cinematográfico. Valle-Inclán, con su audacia formal, se adelantó a muchas vanguardias y abrió camino a nuevas posibilidades escénicas.

Max Estrella: el poeta trágico como símbolo de la marginación

En el centro de este carnaval deformado brilla y se apaga la figura trágica de Max Estrella, uno de los grandes personajes de la literatura española. Max es un poeta bohemio, ciego y empobrecido, que recorre su última noche de vida acompañado de Don Latino (un pícaro que dice ser su amigo mientras lo traiciona). A lo largo de la obra, Max Estrella encarna al intelectual marginado en una sociedad mísera y hostil. Su lucidez amarga le permite diagnosticar la enfermedad de España, pero esa misma claridad no puede salvarlo de su destino fatal. Max deambula hambriento, ebrio de desesperación y de vino, enfrentándose a la indiferencia o la burla de cuantos encuentra: desde ministros que lo despachan con limosnas hasta guardias que lo encierran por blasfemo. Su tragedia personal (morir en la miseria pese a su genio literario) es a la vez tragedia colectiva, símbolo del país que no cuida a sus mejores hijos. Valle-Inclán se inspiró en la vida real del malogrado poeta Alejandro Sawa para dar vida a Max, dotándolo de una grandeza quijotesca y a la vez de una patética humanidad. En Max Estrella convergen la nobleza del idealista y la desilusión del marginado, componiendo un héroe esperpéntico: alguien de espíritu elevado atrapado en un mundo ruin. Al final de la obra, su muerte en la calle —solo, ciego y olvidado— es un golpe conmovedor que revela hasta qué punto la sociedad puede ser cruel con el artista y el pensador independiente. Max muere exclamando su rabia y su verdad, mientras a su alrededor continúa la farsa de los vivos. Este personaje, con toda su carga simbólica, se erige en emblema de la marginación intelectual y política en la España de su tiempo. Su figura trasciende la época: Max Estrella sigue siendo hoy el espejo donde se miran tantos creadores incomprendidos y tantas voces críticas silenciadas por el poder.

La vigencia de una crítica deformada pero certera

Ha pasado un siglo desde que Valle-Inclán alumbró las luces bohemias de su Madrid esperpéntico, y sin embargo la potencia de su crítica sigue plenamente vigente. Luces de Bohemia no es solo un retrato de su tiempo, sino un espejo profético en el que generaciones posteriores han reconocido los mismos males con distintos rostros. La palabra «esperpento» se ha incorporado al lenguaje cotidiano para describir situaciones políticas o sociales absurdas y grotescas, evidencia de que la mirada de Valle-Inclán continúa arrojando luz (por muy deformante que esta sea) sobre la realidad de España y del mundo. En la corrupción de ciertos gobernantes, en la marginación de la cultura, en la pervivencia de la injusticia social, resuenan ecos de Luces de Bohemia. Cada nueva puesta en escena de la obra —y se sigue representando con regularidad— provoca una risa amarga y una reflexión inquietante en el público actual, que advierte parecidos inquietantes entre aquel desfile de esperpentos y las noticias del día.

La vigencia de Luces de Bohemia radica en su profunda verdad humana: al exagerar la realidad hasta el grotesco, Valle-Inclán desnudó las estructuras del poder y las flaquezas de nuestra sociedad con una claridad difícil de lograr mediante el realismo convencional. Su esperpento actúa como un filtro deformante que paradójicamente nos permite ver más nítidamente los problemas: la avaricia, la hipocresía, la violencia, la estulticia. En un mundo contemporáneo donde a menudo la realidad supera a la ficción en absurdos, la obra de Valle-Inclán mantiene su capacidad de interpelarnos. Luces de Bohemia fue concebida como un ajuste de cuentas con la España de su tiempo, pero su eco trasciende ese momento histórico para convertirse en un alegato universal sobre la injusticia y la ceguera moral. En las páginas finales, el llanto de Claudinita y la indiferencia de la ciudad ante la muerte de Max estremecen hoy como ayer, recordándonos que la tragedia de la marginación y la farsa del poder siguen vivas. Por todo ello, esta obra magna de Valle-Inclán permanece como una pieza clave de la literatura universal, estudiada en ámbitos académicos y disfrutada en los escenarios, donde el público culto reconoce la amarga lucidez de su propuesta. Luces de Bohemia, con su lengua afilada y su espejo deformante, sigue arrojando una luz necesaria, aunque sea bohemia, sobre nuestras propias miserias y grandezas.

Fuentes: Valle-Inclán, Luces de Bohemia (1920, 1924); estudios literarios sobre el esperpento; contexto histórico de la España de entresiglos; crítica cultural contemporánea.