No hay productos en el carrito.

María del Pino Betancourt

Las Islas Canarias emergen del Atlántico cargadas de historia y leyenda. En sus costas de arena negra llegaron navegantes, y en sus cumbres de fuego los antiguos aborígenes veían moradas de dioses. Hoy, al caer la tarde, suenan tambores y guitarras, silbidos lejanos que cruzan barrancos, y voces cálidas que conversan sin prisa. La cultura canaria es un mosaico único, tejido con hilos de tres continentes y cincelado por un paisaje extraordinario. De hecho, el archipiélago siempre se ha caracterizado por el mestizaje, actuando desde antiguo como puente comercial y cultural entre Europa, África y América. Es una identidad en constante construcción que aporta su riqueza al mundo desde la singularidad de unas islas volcánicas. A continuación exploraremos esas raíces y manifestaciones culturales, desde las huellas de los guanches hasta las tradiciones vivas, la literatura, la música, el habla insular y la vida cotidiana, siempre con el paisaje como telón de fondo inspirador.

Raíces antiguas e influencias foráneas

La historia cultural canaria comienza con los aborígenes insulares, conocidos popularmente como guanches (técnicamente, guanche era el pueblo de Tenerife, pero se aplica al resto). Estos primeros pobladores, de origen bereber norteafricano, llegaron hace más de dos mil años y desarrollaron sociedades adaptadas a cada isla. Vivían en cuevas o construían casas de piedra, cultivaban cereales, pastoreaban cabras y ovejas, y crearon un rico mundo espiritual conectado con la naturaleza. Aislados del resto del mundo, los guanches moldearon una cultura autóctona: dieron nombre a montañas y estrellas, y nos legaron prácticas y vocablos que perviven. Su universo se fragmentó con la conquista castellana en el siglo XV, que culminó en 1496 con la incorporación de Tenerife a la Corona de Castilla. Tras la conquista, la población aborigen disminuyó drásticamente, pero su huella no desapareció: algunos deportes tradicionales como la lucha canaria –un tipo de lucha cuerpo a cuerpo en arena–, el salto del pastor –brinco con lanza para salvar barrancos– o el manejo del garrote (palo) tienen raíces aborígenes. También la toponimia y el léxico conservaron voces guanches (nombres de plantas, lugares o alimentos como el gofio). Este último, una harina de cereales tostados que ya consumían los antiguos isleños, sigue presente en la mesa canaria actual.

Con la colonización europea, especialmente castellana, las islas adoptaron la lengua española y la fe católica, pero a la manera canaria. Los colonos peninsulares –castellanos, portugueses, andaluces– trajeron sus costumbres, integrándose con los restos del pueblo indígena y algunos esclavos africanos traídos en los primeros siglos. Así nació un pueblo mestizo y una cultura mayoritariamente europea, pero salpicada de elementos guanches y africanos. A lo largo de los siglos, Canarias recibió también influencias de diversos pueblos que recalaban en el archipiélago por su posición estratégica. Marinos genoveses, comerciantes flamencos, británicos afincados en puertos y otras presencias dejaron su impronta en la música, el arte y hasta en ciertos apellidos. Desde el siglo XVI en adelante, este cruce de influencias dio lugar a la sociedad canaria moderna, con una identidad cultural rica y diversa donde confluyen tres componentes fundamentales: el sustrato indígena bereber, la aportación europea y el influjo americano.

En efecto, la conexión con América Latina ha sido determinante. Canarias fue escala de los viajes de Colón y, posteriormente, miles de isleños emigraron a tierras americanas (Cuba, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, entre otras) buscando fortuna. Muchas de esas familias regresaron con nuevas ideas, ritmos musicales e incluso giros lingüísticos. Esta relación cultural ha sido de ida y vuelta: isleños fundaron ciudades como Montevideo en Uruguay y San Antonio en Texas, dejando su aporte en aquellas sociedades, y a su vez trajeron de América sabores, músicas y vocablos que hoy son parte del acervo canario. No es casualidad que el español de Canarias suene similar al caribeño, tanto en pronunciación como en léxico. La constante emigración y retorno forjó un carácter isleño abierto y adaptable, “cosmopolita tiempo antes” de que lo cosmopolita se pusiera de moda en el mundo. Como resume un dicho popular, Canarias tiene alma africana, corazón latinoamericano y forma de vida europea. En definitiva, un pueblo mestizo orgulloso de todas sus herencias.

Tradiciones que perduran: silbos, romerías y folclore

Un momento de lucha canaria durante una exhibición tradicional. Este deporte autóctono, originado en las prácticas de combate de los aborígenes, pervive hoy como símbolo de identidad regional.

A pesar de la modernidad, en las islas perduran manifestaciones culturales ancestrales que se viven con pasión. En una fiesta patronal, por ejemplo, es común ver demostraciones de juegos autóctonos: dos luchadores forcejeando en el terrero de arena bajo la atenta mirada del público, o pastores que asombran realizando el salto del pastor con pértigas para descender laderas empinadas. Las calles se engalanan para la romería –procesión festiva– del santo local: carretas adornadas con ramas y frutas recorren el pueblo tiradas por bueyes, mientras las parrandas de músicos tocan isas y folías con timples, guitarras y tambores. Hombres, mujeres y niños visten el traje típico de su isla o municipio, con sus detalles de color en faldas, chalecos y sombreros. Cada pueblo aporta su sello, pero en todos se comparte comida, vino y canciones al aire libre, en una celebración comunitaria de raíces agrarias. La romería, que proviene del término romero (peregrino), combina lo religioso y lo pagano: es una peregrinación festiva hacia la ermita del patrón, que suele culminar en verbenas y bailes populares. Estas fiestas pueden durar todo el día e incluyen deportes autóctonos (como la lucha canaria o el juego del palo) y muestras de artesanía tradicional (cestería, bordados, cerámica), junto con la degustación de platos típicos como papas arrugadas con mojo y buenas costillas de cochino. Entre las romerías más famosas se cuentan la de San Isidro en La Orotava, la de San Benito Abad en La Laguna o la de la Virgen del Socorro en Güímar –esta última considerada la más antigua de Tenerife–, aunque prácticamente cada localidad canaria tiene su romería entre primavera y otoño. En ellas se expresa la alegría de un pueblo por sus tradiciones, transmitidas de generación en generación.

Junto a las danzas y festejos, sobreviven formas de comunicación únicas en el mundo. Un caso extraordinario es el Silbo Gomero de La Gomera, lenguaje silbado que permite conversar a kilómetros de distancia. En esta isla de profundos barrancos, los pastores idearon desde época prehispánica un sistema de silbidos para transmitir mensajes a lo largo y ancho del paisaje escarpado. Aún hoy, si uno guarda silencio entre las montañas gomeras, puede oír ese agudo iii-oo rebotando en las laderas, deletreando palabras enteras. El silbo gomero es capaz de replicar el habla humana (hoy en día, el español) solo con variaciones de tono y continuidad del silbido, siendo inteligible hasta a 3 km de distancia. Esta prodigiosa adaptación cultural fue inventada por los aborígenes canarios y luego adoptada por los colonos españoles en el siglo XVI. Aunque estuvo en riesgo de perderse con la llegada de medios modernos, la isla logró salvar su silbo: desde 1999 es patrimonio etnográfico protegido y se enseña en las escuelas gomeras. En 2009, la UNESCO lo inscribió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Gracias a ello, nuevas generaciones aprenden a silbar como lo hacían sus abuelos, asegurando la continuidad de esta joya cultural. El silbo no es solo un método de comunicación, sino un verdadero emblema de la identidad canaria: simboliza la ingeniosidad isleña para dialogar con un territorio difícil, convirtiendo el paisaje en aliado de la palabra.

Por su parte, la música folclórica canaria sigue muy viva en las islas, animando fiestas y encuentros familiares. Se caracteriza por ritmos dulces y alegres, con guitarras, timples (un cordófono pequeño de cinco cuerdas, parecido a un ukelele), bandurrias, tamboriles y castañuelas. Musicólogos afirman que este folclore nació precisamente de la mezcla de tradiciones: sobre una base rítmica y melódica indígena se sumaron elementos traídos por los castellanos y portugueses tras la Conquista, y más tarde ecos de la música caribeña retornada por emigrantes canarios. El resultado es un repertorio único: canciones como la isa (de compás vivo y bailable), la folía (de tono más nostálgico) o la malagueña isleña (variante local del canto flamenco) se han convertido en símbolos sonoros del archipiélago. Estas tonadas, muchas veces acompañadas de baile, reflejan el temperamento del pueblo canario: cadencioso, alegre, melancólico y humorístico a la vez, como señaló el estudioso Pedro Hernández. En cada isla existen agrupaciones folclóricas que mantienen estas tradiciones. No se puede hablar de música canaria sin mencionar al timple, instrumento nacido en Lanzarote en el siglo XIX y hoy presente en todo el archipiélago, que pasó de ser mero acompañante en parrandas a brillar como solista en conciertos. Su soniquete agudo y travieso se ha vuelto inseparable del sonido isleño, al igual que las chácaras (castañuelas grandes) de La Gomera o el tambor herreño en el baile del vivo de El Hierro.

Literatura y música contemporánea de las islas

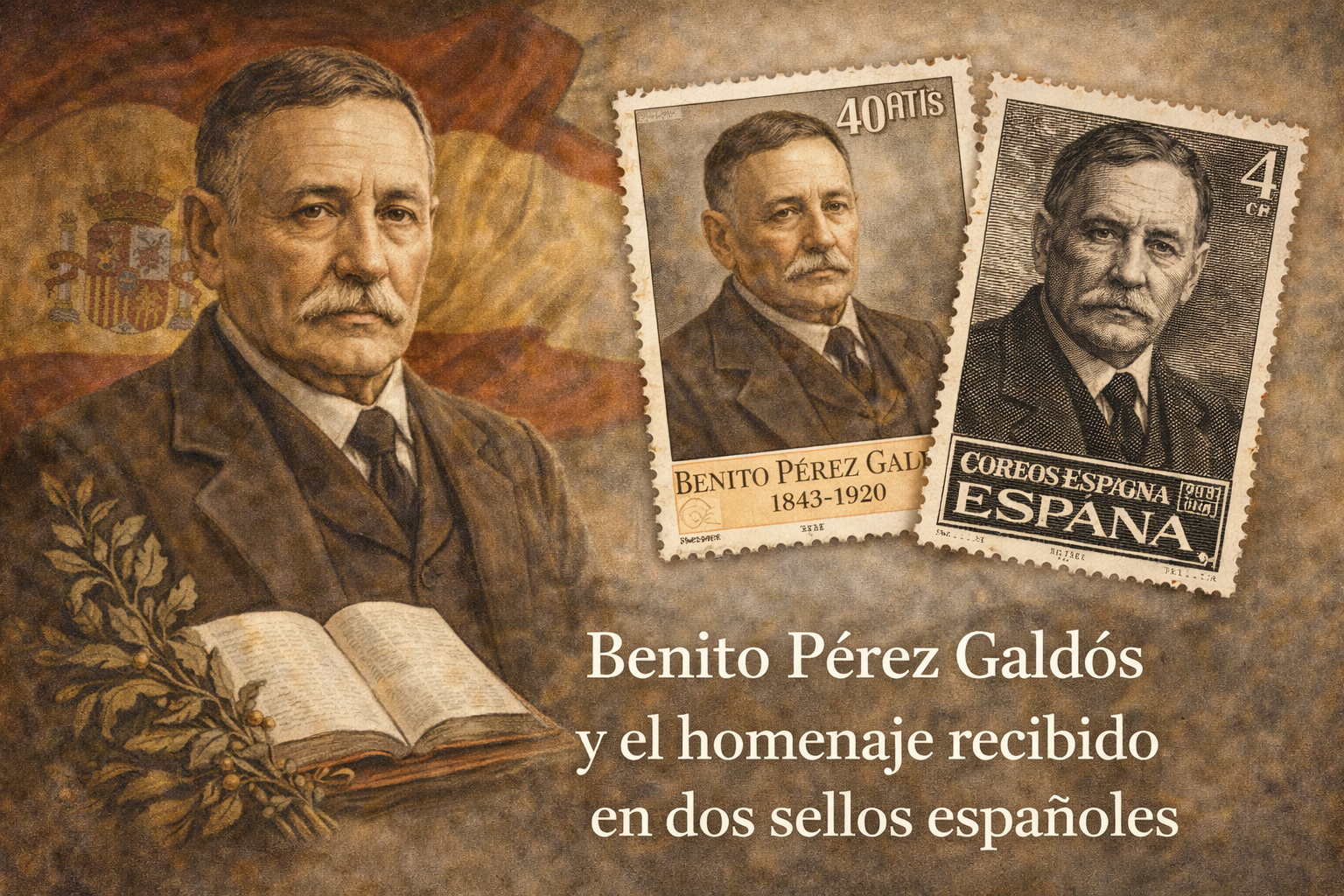

La creatividad cultural canaria se ha expresado también en las letras. Existe una rica literatura canaria, entroncada por un lado con la literatura española general, pero a la vez con temáticas y sensibilidades insulares propias. Ya en el Siglo de Oro despuntaron poetas como Antonio de Viana, quien en 1604 escribió Antigüedades de las Islas Afortunadas mezclando historia guanche y fantasía mitológica. En el siglo XVIII, el ilustrado José de Viera y Clavijo recopiló la historia y tradiciones locales. Sin embargo, la figura literaria canaria más universal llegaría en el siglo XIX: Benito Pérez Galdós, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, quien se convirtió en uno de los máximos exponentes de la literatura española de todos los tiempos. Galdós, prolífico novelista realista, llevó siempre consigo un aire isleño incluso al escribir sobre Madrid o el resto de España; en novelas como Miau o Tristana hay destellos de su infancia canaria y en sus Episodios Nacionales incluyó pasajes ambientados en las islas. Junto a él, otros autores canarios han plasmado la vida insular en sus obras: desde los modernistas Tomás Morales y Alonso Quesada, cantores de la melancolía atlántica a inicios del siglo XX, hasta narradores contemporáneos. En años recientes han surgido voces jóvenes como la de Andrea Abreu, cuya aclamada novela Panza de burro (2019) retrata con lenguaje popular la cotidianidad rural de Tenerife, o Alexis Ravelo, maestro de la novela negra ambientada en la Gran Canaria actual. Sus obras nos hablan de una Canarias diversa: rural y urbana, mágica y cruda, profundamente humana.

No solo los oriundos han encontrado inspiración en este territorio: las Canarias han atraído a literatos extranjeros fascinados por su ambiente. La escritora británica Agatha Christie pasó una temporada en Puerto de la Cruz (Tenerife) en los años 1920 y allí terminó una de sus novelas, El misterio del tren azul, confesando que el clima y la paz isleña le despejaron la mente. El filósofo español Miguel de Unamuno, desterrado a Fuerteventura en 1924, quedó atónito ante el paisaje volcánico de Gran Canaria que describió como “una tremenda tempestad petrificada”. Y el premio Nobel José Saramago pasó sus últimos años en Lanzarote, donde escribió ensayos inspirados en la aridez y los vientos de esa isla. Este cruce de miradas literarias –locales y foráneas– ha contribuido a forjar un imaginario cultural canario lleno de mitos y símbolos. No en vano las islas son identificadas desde antiguo con las legendarias Islas Afortunadas o el Jardín de las Hespérides; esa aura entre lo real y lo legendario ha sido terreno fértil para la poesía y la narración.

En cuanto a la música contemporánea, Canarias ha seguido el compás del mundo sin perder su toque propio. Junto al folclore tradicional descrito, en las islas floreció desde mediados del siglo XX una escena musical que abarca desde la canción de autor hasta el rock, el jazz y los ritmos urbanos actuales. Grupos históricos como Los Sabandeños (fundados en 1966) difundieron el folclore canario por escenarios internacionales con sus armonías vocales, mientras que artistas como Rosana Arbelo (cantautora de Lanzarote) o Pedro Guerra (de Tenerife) alcanzaron éxito en el panorama del pop hispano aportando la sensibilidad isleña en sus letras. En las últimas décadas, la influencia latina y caribeña –siempre presente– se fortaleció con géneros como la salsa, el son o el reggaetón, muy populares en las fiestas canarias. De hecho, jóvenes talentos isleños incursionan en esos estilos con proyección global; un ejemplo reciente es el cantante Quevedo (Gran Canaria, 2001), que fusiona el flow canario con la música urbana y logró uno de los éxitos virales del panorama hispano en 2022. Por otro lado, la música clásica también tiene su espacio: cada isla cuenta con festivales de música y orquestas sinfónicas (la Orquesta Sinfónica de Tenerife o la Filarmónica de Gran Canaria) de reconocido prestigio. En la escena alternativa, hay bandas de rock independiente, electrónica e incluso fusiones de jazz con ritmos africanos, reflejando esa diversidad de influencias. En definitiva, la música canaria de hoy es un crisol sonoro: conviven las folías centenarias con la última tendencia musical global, y a veces incluso se mezclan –por ejemplo, cuando un timple se cuela en composiciones modernas–. Esta dualidad tradición/vanguardia es ya parte del sello cultural del archipiélago.

El habla isleña: un acento entre continentes

Uno de los rasgos más entrañables de la cultura canaria es su habla. El español de Canarias es una modalidad dialectal propia, moldeada por la historia insular. Quien escucha hablar a un canario percibe un acento melodioso, relajado, con ciertas peculiaridades: se sesea (no se distingue /c/ y /s/, como en América), a menudo se aspira la s final (sonando como una suave h), y el ustedes sustituye al vosotros para el trato informal. El léxico está salpicado de localismos que cuentan su propia historia. Muchos términos proceden de América, traídos por los emigrantes: por ejemplo, en Canarias se viaja en guagua (autobús) como en el Caribe, se come millos (maíz) y cambures (bananas, palabra de Venezuela), o se llama papaya a la fruta que en la Península dicen “papayón”. Otras palabras vienen de raíces guanches, especialmente nombres de plantas, accidentes geográficos o costumbres rurales: tajinaste (flor endémica), teide (nombre aborigen del volcán Echeyde), magua (tristeza, de origen amazigh) o gofio (la citada harina tostada) son vocablos indígenas que perviven. Asimismo, la posición atlántica de las islas hizo que entraran anglicismos (del comercio británico, como queque para bizcocho del inglés cake), galicismos y hasta algún arabismo. Esta variedad lingüística conforma lo que lingüistas llaman modalidad atlántica del español, la cual hermana a Canarias con Latinoamérica. No es casualidad: durante la Colonia, las islas fueron puerto de partida hacia América y aportaron población a las nuevas ciudades del Caribe, por lo que el español canario es el pariente más cercano de los dialectos caribeños (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, costas de Venezuela, etc.). Comparten giros, acentos y ese sabor inconfundible a mar y sol. También el contacto histórico con Portugal (vía Madeira y Azores, y los portugueses que repoblaron islas como Lanzarote tras la Conquista) dejó préstamos lingüísticos; así, no extraña hallar palabras de origen luso en el habla canaria.

Para el visitante, la manera de hablar de los isleños resulta cálida y cercana. Suelen tratar con cariño a los interlocutores usando términos afectuosos como mi niño o mi niña, independientemente de la edad. Y hay expresiones típicas difíciles de traducir, como el popular ¡Chacho! (interjección de sorpresa o enfado) o el simpático magua (pena, nostalgia). La entonación canaria tiene algo de canto y brisa marina; al escuchar a un isleño, muchos peninsulares piensan en acentos americanos, y viceversa, acentuando esa idea de Canarias como puente lingüístico en el Atlántico. En resumen, el habla canaria es un patrimonio inmaterial vivo, que evoluciona con las nuevas generaciones sin perder sus raíces. Es el vehículo con el que se transmiten los cuentos, los romances cantados en las rondallas y las conversaciones interminables bajo la sombra de una parra.

Paisaje e identidad cotidiana

Terrazas agrícolas en La Gomera, escalonando las laderas volcánicas. El paisaje canario –con sus barrancos, montañas y costa– no es solo un decorado, sino parte integral de la cultura: ha moldeado oficios, lenguajes (como el silbo gomero) y tradiciones comunitarias.

La geografía singular de Canarias ha sido escenario y a la vez protagonista de su cultura. Estas islas nacidas del fuego volcánico presentan una asombrosa diversidad de paisajes en poco territorio: desde las cumbres nevadas del Teide que se alzan por encima de un mar de nubes, hasta las dunas doradas de Maspalomas en Gran Canaria; los bosques de laurisilva milenaria en La Gomera y La Palma, o las áridas tierras rojizas de Lanzarote salpicadas de viñedos en crateres. Cada isla tiene su personalidad geográfica, y esto ha influido profundamente en la vida y el imaginario de sus habitantes. El paisaje es un componente cultural más: condicionó históricamente la economía (por ejemplo, los bancales o terrazas agrícolas en las laderas para sembrar papas y vides, los ingenios de caña de azúcar en las vegas costeras) y dio lugar a soluciones únicas como el mencionado silbo gomero para salvar la incomunicación de los barrancos. Las leyendas locales también nacen de la tierra: los guanches creían que en el Teide (Echeyde) estaba atrapado el maligno Guayota bajo un tapón de montaña, y hasta hace poco en pueblos rurales se contaba la aparición de la mítica isla de San Borondón flotando en el horizonte del mar. La misma denominación de Islas Afortunadas habla de ese mito de un edén perdido en el confín del océano.

En la vida cotidiana de los canarios, el entorno natural y el clima privilegiado juegan un papel esencial. Con temperaturas suaves todo el año y cielos luminosos, las actividades al aire libre forman parte del día a día. La gente disfruta de pasear por la tarde (dar un paseo) por la plaza o la avenida marítima, de reunirse en terrazas y patios a conversar, y de trabajar lo justo para vivir sin agobios. Existe en Canarias una fama de vida tranquila, del no correr tanto, que en tiempos recientes se ha asociado al concepto de vida slow. Y es cierto que, comparado con la península, aquí se vive sin tanta prisa: se valora la calidad de vida por encima del estrés productivo. Los isleños suelen ser abiertos y hospitalarios –quizá porque durante siglos han tratado con viajeros de todas partes–, siempre dispuestos a compartir su “paraíso” con orgullo. El carácter alegre se refleja en el trato cotidiano: un vecino te llama mi niño, un tendero te regala una sonrisa y un comentario sobre el tiempo, y en cualquier barrio es común que los desconocidos te saluden como si te conocieran de siempre.

La gastronomía local también forma parte de la cultura diaria y está llena de sencillez y sabor. En la mesa canaria nunca faltan las papas arrugadas (papas pequeñas hervidas en agua muy salada hasta arrugarse) con mojo picón, las lapas asadas con mojo verde, el gofio escaldado (gofio mezclado con caldo de pescado) o el sancocho canario de pescado salado con batata y mojo. Son platos humildes, nacidos de lo que daba la tierra y el mar, pero que representan la identidad insular en cada bocado. El gofio, en particular, ha alimentado generaciones desde la época guanche y todavía hoy muchos canarios lo desayunan mezclado con leche o miel. Asimismo, la tradición vinícola es fuerte: cada isla produce vinos singulares (Malmsey, tintos de Tacoronte, blancos de Lanzarote cultivados en ceniza volcánica). Degustar estos productos locales en un guachinche –típica tasca familiar del norte de Tenerife– o en una fiesta de pueblo es adentrarse en la auténtica vida canaria.

El día a día en Canarias transcurre al ritmo de la naturaleza: las labores del campo marcan temporadas de cosecha de plátanos o vendimia de uvas, la llegada de los alisios en verano trae el mar de nubes y alivia el calor, mientras que el otoño-invierno es época de lluvias suaves y de recoger castañas para las sanmartín (fiestas de San Martín). La gente convive con volcanes y océano; no es raro que un pescador te hable de la última erupción (como la reciente de 2021 en La Palma) con la familiaridad de quien conoce el poder de la tierra, o que un campesino distinga a lo lejos si viene calima (polvo sahariano) o panza de burro (nubes bajas). Esta íntima relación con el entorno ha inculcado un profundo respeto por la naturaleza. No en vano, Canarias cuenta con varios parques nacionales y reservas de la biosfera, y figuras como el célebre artista César Manrique en Lanzarote promovieron una armonía entre desarrollo y paisaje, convirtiendo elementos naturales en arte público.

Finalmente, la vida cotidiana en las islas está hecha también de celebraciones y rituales que refuerzan lazos sociales. Además de las romerías, cada pueblo tiene su fiesta patronal con bailes y fuegos artificiales; y en toda Canarias brilla con especial intensidad el Carnaval, esa explosión de color y diversión que precede a la Cuaresma. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas de Gran Canaria son famosos internacionalmente, comparables en esplendor a los de Río o Venecia, con sus reinas de fantasía y murgas satíricas. Pero también existen carnavales singulares en islas pequeñas, como Los Indianos de La Palma (donde los participantes se visten de blanco y se lanzan polvos de talco evocando a los retornados de Cuba). Estas fiestas muestran cómo lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan en la cultura canaria: tras meses de trabajo tranquilo, el isleño se vuelca en la celebración colectiva, demostrando un sentido de comunidad muy arraigado. En los barrios, aún pervive la costumbre de echar la silla a la calle las noches de verano para tertuliar con vecinos bajo las estrellas, o de ayudar al prójimo en las tareas agrícolas difíciles (la mano, como llaman a ir todos a cavar la huerta de uno y luego la de otro). Son retazos de una vida sencilla y solidaria que, aunque transformada por la modernidad, late en el fondo del ser canario.

Un legado cultural vivo y en transformación

La cultura de Canarias es, en suma, un viaje a través del tiempo y el espacio: un palimpsesto donde las huellas aborígenes conviven con tradiciones traídas de lejos y con expresiones nacidas de la modernidad. En estas islas atlánticas encontramos un pueblo que ha sabido integrar sus diversas influencias en una identidad propia, mestiza y orgullosa de su diferencia. El silbo que resuena en La Gomera, el acento cantarín de un pescador de Lanzarote, la devoción festiva de una romería en Gran Canaria, los versos de un poeta tinerfeño y las melodías de un timple en El Hierro, todos son hilos de un mismo tapiz cultural. Un tapiz que se extiende desde las cumbres volcánicas hasta las orillas del mar, y que se enriquece con cada generación sin perder la continuidad con su pasado.

Lejos de ser estática, la cultura canaria sigue evolucionando. Las nuevas tecnologías, el turismo y la globalización plantean desafíos, pero también ofrecen oportunidades para difundir este patrimonio. Los canarios, conscientes del valor de sus costumbres, han emprendido en las últimas décadas esfuerzos de revalorización de la identidad: rescate del idioma silbado, enseñanza de música folclórica en academias, proliferación de museos etnográficos, protección del patrimonio arquitectónico y natural. Al mismo tiempo, creadores contemporáneos en las artes plásticas, la literatura y la música exploran la relación entre lo local y lo universal, asegurando que Canarias aporte su voz original al concierto global.

En palabras del escritor palmero José Luis Barreto, “ser canario es llevar el rumor del océano en la sangre”. Tal vez por eso, quien visita el archipiélago queda prendado no solo de sus paisajes, sino del espíritu acogedor y festivo de su gente. Esa mezcla de volcán y salitre, de antiguo y nuevo, de aquí y de allá, define la experiencia cultural canaria. Un territorio que, a pesar de su aislamiento geográfico, ha sido cruce de caminos y que hoy invita al mundo a conocer su alma inconfundible. Las Islas Canarias, en definitiva, son un pequeño mundo donde cada canto, cada cuento, cada sabor y cada atardecer sobre el Atlántico nos hablan de la magia de la diversidad cultural y de la íntima conexión entre el ser humano y su tierra.

Fuentes consultadas: La identidad cultural mestiza y tricontinental de Canarias; pervivencia de deportes aborígenes y costumbres como el gofio; descripción del silbo gomero y su protección UNESCO; tradición de las romerías y elementos folclóricos; influencia americana en el habla canaria y parentesco con el español caribeño; aporte de escritores canarios como Galdós a la literatura española; y riqueza musical insular forjada por la mezcla de culturas, entre otros. Cada referencia subraya cómo el cruce de caminos histórico y la singular geografía han dado lugar a una cultura única, viva y en continuo diálogo con el mundo.