No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

1. El crimen fue en Granada

A Federico García Lorca

I. (El crimen)

Se le vio, caminando entre fusiles

por una calle larga,

salir al campo frío,

aún con estrellas, de la madrugada.

Mataron a Federico

cuando la luz asomaba.

El pelotón de verdugos

no osó mirarle a la cara.

Todos cerraron los ojos;

rezaron: ¡ni Dios te salva!

Muerto cayó Federico

—sangre en la frente y plomo en las entrañas—

…Que fue en Granada el crimen

sabed —¡pobre Granada!— ¡en su Granada!

II. (El poeta y la muerte)

Se le vio caminar solo con Ella,

sin miedo a su guadaña.

—Ya el sol en torre y torre; los martillos

en yunque, yunque y yunque de las fraguas.

Hablaba Federico,

requebrando a la Muerte. Ella escuchaba.

«Porque ayer en mi verso, compañera,

sonaba el eco de tus secas palmas,

y diste el hielo a mi cantar, y el filo

a mi tragedia de tu hoz de plata,

te cantaré la carne que no tienes,

los ojos que te faltan,

tus cabellos que el viento sacudía,

los rojos labios donde te besaban…

Hoy como ayer, gitana, muerte mía,

qué bien contigo a solas,

por estos aires de Granada, ¡mi Granada!»

III. (El túmulo)

Se les vio caminar…

Labrad, amigos,

de piedra y sueño, en la Alhambra,

un túmulo al poeta,

sobre una fuente donde llore el agua,

y eternamente diga:

el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

2. Apuntes (Juan de Mairena a sus alumnos)

APUNTES

En España —habla Juan de Mairena a sus alumnos—, este ancho promontorio de Europa, han de reñirse todavía batallas muy importantes para el mundo occidental.

Cuando penséis en España, no olvidéis ni su historia ni su tradición; pero no creáis que la esencia española os la puede revelar el pasado. Esto es lo que suelen ignorar los historiadores. Un pueblo es siempre una empresa futura, un arco tendido hacia el mañana.

Que este mañana nos sea desconocido no invalida la necesidad de su previo conocimiento para explicarnos todo lo demás. De modo que la verdadera historia de un pueblo no la encontraréis casi nunca en lo que de él se ha escrito. El hombre lleva la historia —cuando la lleva— dentro de sí; ella se le revela como deseo y esperanza, como temor, a veces, mas siempre complicada con el futuro. Un pueblo es una muchedumbre de hombres que temen, desean y esperan aproximadamente las mismas cosas. Sin conocer alguna de ellas, no haréis nada, en historia, que merezca leerse.

No olvidéis, sin embargo, que, desde otro punto de vista, el hombre, futurista incurable, es el único animal tradicionalista, y que el pasado adquiere para él un extraño prestigio. Reparad —aunque sólo de paso— en que es el hombre, entre los primates, el único animal capaz de preocuparse más de sus mayores que de sus pequeños y, por descontado, el único animal que venera a sus abuelos.

Reparad también en que la memoria humana es tan extensa y vigorosa que por ella, sobre todo, aventaja el hombre a las otras alimañas de su grupo zoológico. Justamente enorgullecido de su memoria, llega el hombre a pensar que es, precisamente, lo pasado aquello que no pasa, porque los hechos cósmicos, cualquiera que sea su naturaleza, quedan solidificados e inmutables en el fluir de nuestra conciencia, al pasar de la percepción al recuerdo. Tal es uno de los milagros que atribuye el hombre a su intervención en el universo.

Contra el prestigio desmesurado de lo pretérito hemos de estar en guardia y esgrimir todas las armas de nuestro escepticismo. Vivimos hacia el futuro, ante una inagotable caja de sorpresas, y el más hondo y veraz sentimiento del hombre es su inquietud ante la infinita imprevisibilidad del mañana. Y no menos en guardia hemos de colocarnos contra un futurismo radical, tan reductible al absurdo como el tradicionalismo extremado.

Porque, en la máquina de silogismos que llevamos a cuestas, nuestras razones son valores conocidos, en los cuales pervive un pasado. De otro modo las premisas de nuestros razonamientos no conservarían su validez en el momento de concluir algo de ellas.

Es muy posible —hubiera dicho Mairena en nuestros días— que la súbita desaparición del señorito y la no menos súbita aparición del señorío en los rostros de nuestros milicianos sean dos fenómenos concomitantes, que tengan como causa común la presencia de la muerte en los umbrales de la conciencia humana.

Porque la muerte es cosa de hombres —digámoslo a la manera popular—, o, como piensa Heidegger, una característica esencial de la existencia humana, de ningún modo un accidente de ella; y sólo el hombre —nunca el señorito—, el hombre íntimamente humano, en cuanto ser consagrado a la muerte (Sein zum Tode), puede mirarla cara a cara.

Hay en los rostros de nuestros milicianos —hombres que van a la guerra por convicción moral, nunca como profesionales de ella— el signo de una profunda y contenida reflexión sobre la muerte. Vistos a la luz de la metafísica heideggeriana, es fácil advertir en estos rostros una expresión de angustia, dominada por una decisión suprema, el signo de resignación y triunfo de aquella libertad para la muerte (Freiheit zum Tode) a que alude el ilustre filósofo de Friburgo.

Comentario

En España […] han de reñirse todavía batallas muy importantes para el mundo occidental.

- La esencia de un pueblo no está en el pasado, sino en el futuro: un pueblo es “un arco tendido hacia el mañana”.

- El hombre, sin embargo, es el único animal que venera a sus muertos, que da prestigio al pasado, porque su memoria lo convierte en permanente.

- Hay que guardarse tanto de un culto excesivo al pasado como de un futurismo radical: la vida es tensión entre ambos.

- La muerte no es accidente, sino condición esencial del ser humano: el hombre auténtico es aquel que la asume de frente.

- Los milicianos republicanos encarnan esta “libertad para la muerte” de la que habla Heidegger: no combaten como profesionales, sino como hombres libres que saben que el morir forma parte de su dignidad.

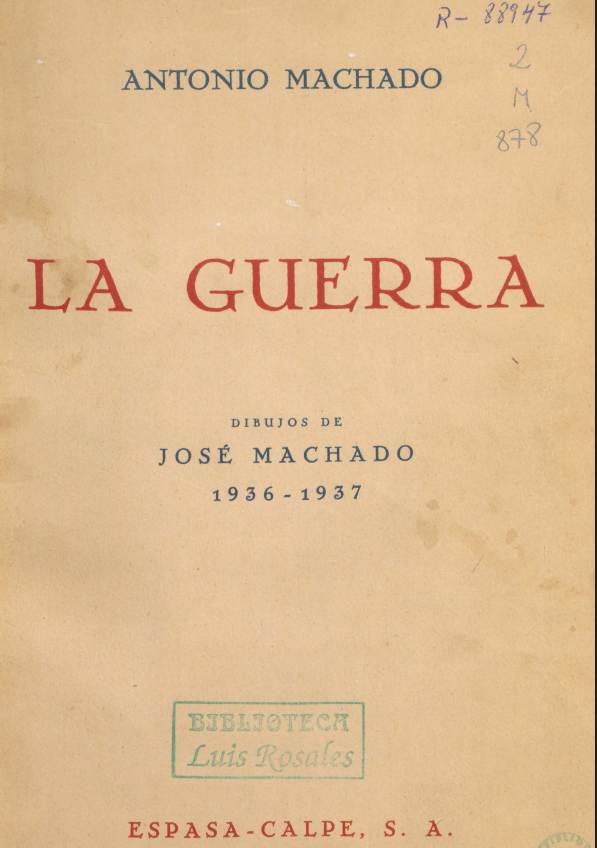

En La guerra, Antonio Machado reúne poemas y prosas escritas al calor de la Guerra Civil española. Entre ellos destacan dos piezas complementarias: la elegía El crimen fue en Granada, dedicada al asesinato de Federico García Lorca, y los Apuntes atribuidos a Juan de Mairena, su alter ego pedagógico y filosófico. Ambos textos, aunque de distinto tono —uno lírico y otro reflexivo—, comparten un mismo núcleo: la conciencia de la muerte como experiencia colectiva y como cifra de la historia de un pueblo.

Este ensayo analiza la unidad entre ambos fragmentos, mostrando cómo Machado convierte la muerte de Lorca en símbolo de una España desgarrada, y cómo reflexiona, desde el pensamiento filosófico, sobre la tensión entre pasado, memoria y futuro.

I. El crimen fue en Granada: la elegía del poeta asesinado

El poema dedicado a Federico García Lorca posee una estructura tripartita: la narración del fusilamiento, el diálogo entre el poeta y la Muerte, y la propuesta de un túmulo eterno en la Alhambra.

En la primera parte, Machado adopta el tono del romance popular: la reiteración de fórmulas (“Se le vio…”, “en su Granada”), la sobriedad de imágenes y la economía expresiva intensifican la tragedia. La ejecución aparece despojada de heroicidad: los verdugos no miran al poeta, rezan mecánicamente, y la madrugada granadina se convierte en testigo de la ignominia.

La segunda sección introduce un diálogo lírico: Federico habla con la Muerte como con una vieja conocida, “gitana, muerte mía”. Esta imagen recupera la imaginería lorquiana del Romancero gitano, donde la muerte era figura femenina y poderosa. El encuentro final parece una consumación estética: la poesía había anticipado su destino, y la muerte se convierte en interlocutora íntima de su obra.

La tercera parte eleva el asesinato a símbolo: no se trata sólo de un crimen individual, sino de un atentado contra la cultura y contra Granada misma, que aparece como víctima doble —la ciudad que engendra y destruye a su poeta. El epitafio pedido a los amigos (“labrad de piedra y sueño…”) tiene resonancias colectivas: la memoria poética será más fuerte que el crimen político.

II. Apuntes de Mairena: historia, memoria y muerte

Tras la emoción elegíaca, los Apuntes de Mairena desplazan el foco hacia la reflexión filosófica. El texto afirma que la verdadera esencia de un pueblo no se encuentra en su pasado, sino en su porvenir: “un pueblo es un arco tendido hacia el mañana”. Esta visión rompe con el historicismo romántico y abre la historia a la esperanza y la acción.

Sin embargo, Machado advierte contra dos excesos: el culto ciego al pasado —la nostalgia paralizante— y el futurismo radical —la negación de las raíces. La vida humana es, para él, tensión entre memoria y proyecto.

La meditación culmina en torno a la muerte. Inspirado en la filosofía de Heidegger, Machado subraya que el hombre es el único ser capaz de mirarla de frente, y que esa conciencia de finitud otorga dignidad. De ahí que los milicianos republicanos aparezcan transfigurados: no son profesionales de la guerra, sino ciudadanos que, enfrentados a la muerte, adquieren una nobleza inesperada, un “señorío en los rostros” que revela su libertad.

III. Unidad de elegía y filosofía: el destino de España

Leídos juntos, el poema y los apuntes forman un díptico. La elegía convierte la muerte de Lorca en símbolo de la tragedia española; la reflexión de Mairena, en clave filosófica, la universaliza como condición de la historia y de la existencia.

Ambos textos revelan una misma preocupación: España no puede definirse por su pasado glorioso ni por su tragedia reciente, sino por el modo en que sus hombres asumen la muerte, el dolor y la esperanza. Lorca, convertido en mártir poético, y los milicianos, dignificados por su entrega, son imágenes de un mismo destino colectivo.

En Machado, la guerra no sólo es campo de batalla, sino escenario de revelación: la muerte obliga a mirar de frente lo humano, y en esa mirada se juega la posibilidad de un futuro distinto.

El crimen fue en Granada y los Apuntes de Mairena condensan la doble voz de Antonio Machado durante la Guerra Civil: el poeta elegíaco que llora a Lorca, y el pensador que reflexiona sobre el porvenir de España. La muerte aparece así como hilo conductor: tragedia individual, destino histórico y condición esencial del hombre.

Al unir la emoción lírica con la reflexión filosófica, Machado ofrece una visión de la guerra no sólo como catástrofe, sino como momento de verdad: un instante en que la dignidad humana y la palabra poética se enfrentan al horror con la esperanza de dejar memoria.

https://t.me/Top_BestCasino/3

My spouse and i were very contented when John could carry out his preliminary research with the ideas he obtained from your blog. It is now and again perplexing to simply possibly be handing out helpful hints which the rest may have been trying to sell. And we all keep in mind we’ve got the blog owner to give thanks to for this. All the illustrations you’ve made, the straightforward blog navigation, the friendships your site help to foster – it is everything extraordinary, and it is helping our son and our family recognize that this topic is amusing, and that is exceedingly mandatory. Thanks for the whole lot!

This really answered my problem, thank you!

Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boringK I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

Hi Dear, are you in fact visiting this website on a regular basis, if so after that you will absolutely take fastidious know-how. http://www.bisound.com/forum/showthread.php?p=2889909

Pretty component of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

Any way I’ll be subscribing to your augment and even I fulfillment you access

constantly fast.

Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

I have been surfing on-line more than three hours nowadays, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet will probably be a lot more useful than ever before. «Truth is not determined by majority vote.» by Doug Gwyn.

I will immediately grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me know so that I could subscribe. Thanks.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

I believe you have remarked some very interesting details, thanks for the post.