No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

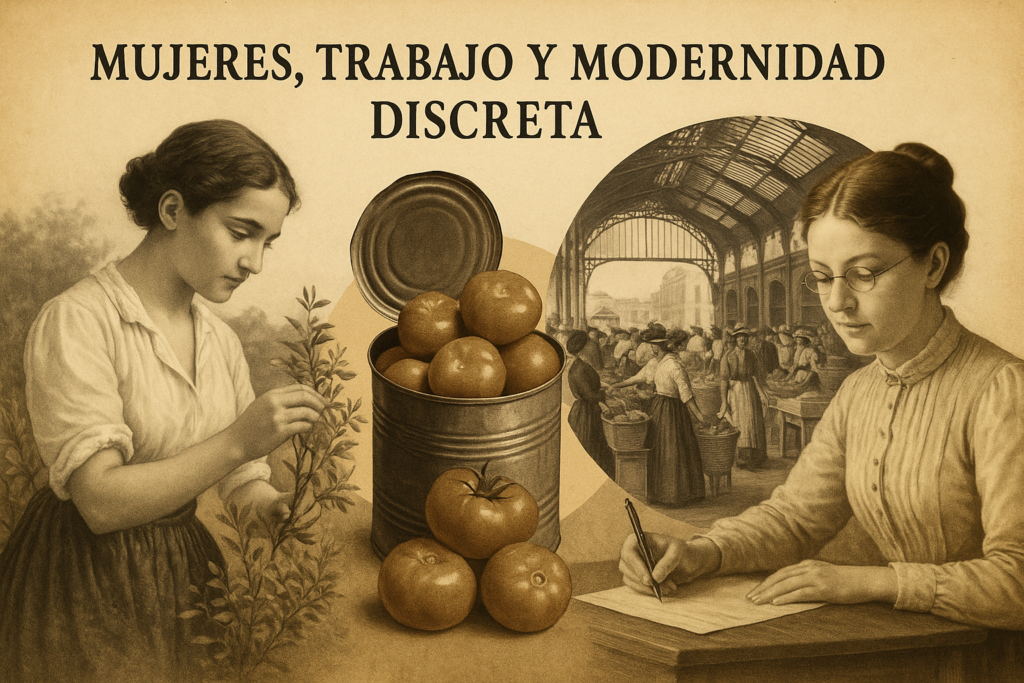

Del cultivo de la cochinilla al empaquetado del tomate

El siglo XIX fue testigo de una contribución fundamental de las mujeres a la economía cotidiana, muchas veces de forma silenciosa pero decisiva. En regiones como las islas Canarias, por ejemplo, ellas participaron activamente en diversos sectores productivos – desde las labores agrícolas de exportación hasta el pequeño comercio y la enseñanza – sentando trazas de modernidad que solo se consolidarían plenamente en el siglo XX. Del tendido de cochinilla al empaquetado del tomate; del puesto de mercado al aula: veremos cómo las mujeres mantuvieron en pie la economía diaria y ampliaron su presencia pública, aunque la ciudadanía plena se hizo esperar.

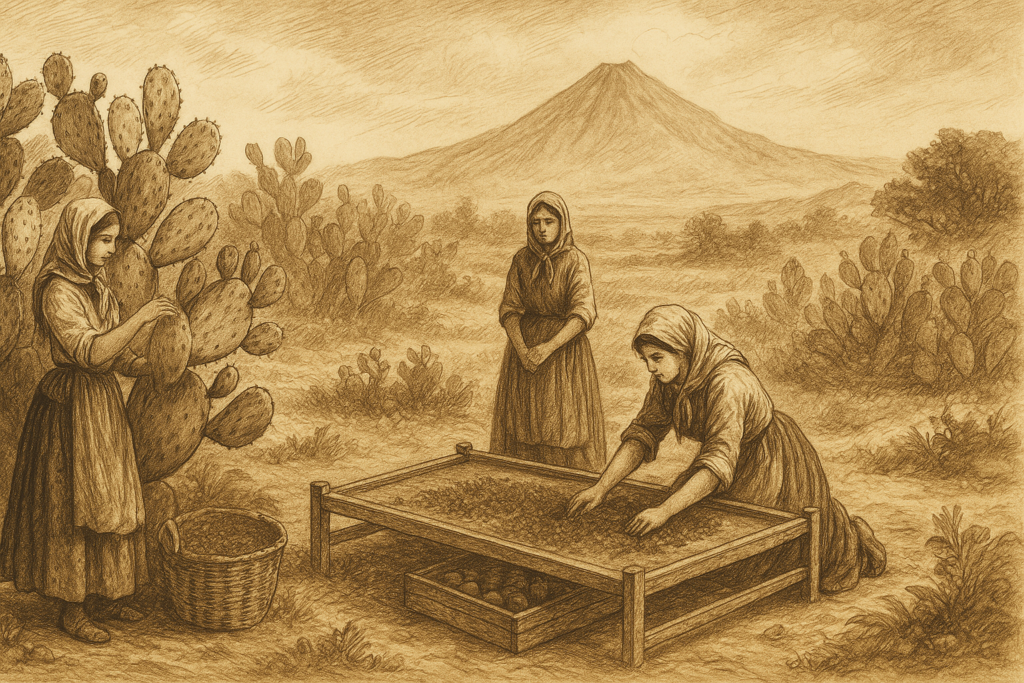

En la economía agraria canaria de mediados del XIX, la introducción de la cochinilla – un insecto de cuyo cuerpo seco se obtenía el codiciado tinte carmín – abrió nuevas oportunidades de trabajo remunerado para las mujeres. Autores de la época dejaron testimonio de que la mayor parte de las tareas de este cultivo recaían en manos femeninas: “los hombres la siembran [la cochinilla]… pero todo lo demás lo desempeña la mujer”, señalaba en 1862 el economista Benigno Carballo Wangüemert. Según su crónica, “las mujeres pobres y particularmente las solteras, casi en su totalidad, pasan el año empleadas en las faenas de este cultivo” y la demanda de mano de obra era tal que “ganan un buen jornal, comparativamente con el que antes tenían, si es que lograban estar ocupadas”. De este modo, la fiebre de la cochinilla – conocida como “oro rojo” – permitió a muchas campesinas canarias obtener ingresos propios en una economía que antes apenas les ofrecía trabajo remunerado.

Sin embargo, la prosperidad de la cochinilla fue efímera: hacia las últimas décadas del XIX su precio cayó por la competencia de los tintes sintéticos, precipitándose una crisis económica. Las islas buscaron entonces cultivos alternativos de exportación. A finales del siglo XIX comenzó en zonas como La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) el cultivo intensivo de tomate destinado al mercado exterior. Nuevamente, hombres y mujeres trabajaron codo con codo en esta actividad; pero el empaquetado y manipulado del tomate, crucial para su exportación, recayó en gran medida en cuadrillas de mujeres. Las llamadas “empaquetadoras” de tomates realizaban jornadas extenuantes en los almacenes, de hasta 20 horas seguidas, llegando a cantar para no dormirse mientras clasificaban y embalaban la fruta. Muchos testimonios recuerdan cómo estas trabajadoras debían incluso llevar consigo a sus hijos al almacén: acomodaban a los bebés “debajo de la mesa, sobre el serrín” para poder cumplir con la zafra sin abandonar sus obligaciones maternales. Las conocidas como “heroínas del tomate” simbolizan el esfuerzo femenino en la agricultura de exportación de principios del siglo XX, un esfuerzo indispensable para la economía isleña pero pocas veces visibilizado o reconocido en su momento. A pesar de las durísimas condiciones (largas horas, salarios bajos, ausencia de seguridad social), este trabajo proporcionó a miles de mujeres humildes un salario y cierta autonomía económica, continuidad de aquella modernidad discreta iniciada con la cochinilla décadas atrás.

Mercados, comercio y servicios en la ciudad portuaria

Paralelamente a su labor en el campo, las mujeres fueron ganando presencia en la esfera pública urbana a lo largo del siglo XIX, especialmente en las crecientes ciudades portuarias como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria. La expansión del comercio y de los servicios en estas urbes abrió nuevos espacios para la actividad femenina fuera del hogar tradicional. Un ejemplo claro fueron los mercados locales, que se convirtieron en espacios feminizados donde las vendedoras desempeñaban un papel protagonista. Muchas mujeres – a menudo viudas o jefas de familia – se encargaban de la venta al menudeo de productos de primera necesidad en puestos de mercado, tenderetes callejeros o pequeñas tiendas de abarrotes. Ellas mismas solían producir o elaborar parte de esos bienes (hortalizas, quesos, dulces, tejidos), lo que refleja su importancia en la economía doméstica y su ingenio para generar ingresos adicionales. En palabras de un estudio histórico, “la mujer tuvo un papel fundamental en toda la cadena comercial, ubicándose notoriamente en los mercados y la venta al por menor”, ya fuera a través de pequeñas tiendas o principalmente mediante la venta ambulante por pueblos y caminos.

Además del comercio de alimentos, las mujeres urbanas encontraron empleo en diversos servicios. Uno de los más comunes fue el servicio doméstico en casas acomodadas: muchas jóvenes de origen humilde se colocaban como criadas, cocineras, niñeras o lavanderas al servicio de familias pudientes, incluyendo a veces residentes extranjeros. Este trabajo les brindaba sustento – a cambio de jornales bajos y largas jornadas – y les permitía integrarse en la economía monetaria, aunque fuera en posición subalterna. Otras mujeres urbanas se emplearon como costureras, modistas o cigarreras en talleres y fábricas, ocupaciones típicamente femeninas en la era industrial. Y hacia finales del XIX comenzaron a abrirse para la mujer nuevos roles asalariados de cuello blanco: por ejemplo, plazas de telegrafistas, oficinistas o telefonistas en las ciudades más avanzadas, aunque estos puestos aún eran muy minoritarios en España en esa centuria. En conjunto, la pujanza de los puertos y urbes isleñas brindó a las canarias mayor visibilidad pública a través del trabajo: ya fuese vendiendo pescado en una recova, sirviendo en un café o enseñando en una escuela, la mujer se hizo parte del paisaje laboral urbano. Esta mayor presencia en calles, mercados y centros de trabajo anticipaba cambios sociales más profundos, aunque las mentalidades tradicionales siguieran considerando “impropio” que la mujer trascendiera el ámbito doméstico.

Maestras y alfabetización: trazas de progreso educativo

Otro ámbito clave de esta modernidad discreta fue la educación, tanto en el acceso de la mujer a la instrucción como en su rol como educadora. Históricamente relegadas al analfabetismo, las españolas comenzaron lentamente a ganar terreno en la escuela durante el siglo XIX. La Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano) estableció la enseñanza primaria obligatoria para niños y niñas, lo que sentó las bases para aumentar la alfabetización femenina. No obstante, persistieron enormes brechas: hacia 1860 solo un 8% de las mujeres españolas sabía leer y escribir, frente a un 30% de los varones. Aun así, a finales del siglo XIX la situación había mejorado algo y surgió una generación pionera de mujeres instruidas, especialmente en las ciudades.

En Canarias, por ejemplo, se crearon Escuelas Normales (institutos de magisterio) donde las jóvenes podían formarse como maestras, aunque con ciertas limitaciones iniciales. Ya en la década de 1860 encontramos a las primeras isleñas obteniendo el título de maestra. Entre 1863 y 1900 se titularon 360 maestras de enseñanza elemental en La Laguna (Tenerife) y otras 275 en Las Palmas de Gran Canaria, algunas alcanzando incluso el grado superior de magisterio. Estas cifras, aportadas por investigaciones recientes, revelan a cientos de mujeres canarias preparándose profesionalmente para la enseñanza en el último tercio del siglo XIX. Ejercieron como maestras de primaria, un oficio modesto pero de gran valor social, pues contribuía a educar a las nuevas generaciones (incluyendo a miles de niñas que por primera vez tenían acceso a la escuela básica). La presencia de maestras – muchas veces mal pagadas y trabajando en condiciones precarias, especialmente en el medio rural – fue crucial para ir erosionando la lacra del analfabetismo femenino. Tener un ingreso propio regular como docentes otorgó además a estas mujeres un estatus ligeramente mayor de independencia económica y respeto comunitario, comparado con otras ocupaciones femeninas de la época.

Cabe señalar, sin embargo, que la educación que recibían y transmitían las mujeres seguía teñida de prejuicios de género. Las escuelas de niñas priorizaban habitualmente las “labores propias de su sexo” (costura, economía doméstica, religión) por encima de asignaturas académicas. Y para ejercer como maestra se exigía a las aspirantes demostrar “buena conducta moral y religiosa” y, si estaban casadas, incluso presentar permiso marital. Es decir, el rol docente femenino estaba aceptado socialmente siempre y cuando cumpliera con el ideal de virtud doméstica. Pese a ello, el lento avance de la alfabetización y la profesionalización de mujeres en la enseñanza durante el XIX dejó una herencia de progreso: al iniciarse el siglo XX, cada vez más españolas sabían leer (aunque aún lejos de los hombres) y empezaban a vislumbrar horizontes más amplios que el mero hogar.

Hacia la ciudadanía plena en el siglo XX

A pesar de todo lo anterior, las mujeres del XIX seguían siendo consideradas ciudadanas de segunda a ojos de la ley y la política. Su creciente importancia económica y social contrastaba con la falta de derechos civiles y políticos. Durante todo ese siglo y comienzos del XX, las españolas carecieron del derecho al voto y de participación en la vida pública institucional. Solo entrado el siglo XX se organizaron movimientos feministas reivindicando igualdad jurídica, pero la resistencia era fuerte. En España, la plena emancipación legal y política de la mujer tardó en llegar: las casadas permanecían tuteladas por sus maridos en muchos aspectos (no podían, por ejemplo, administrar bienes, firmar contratos o elegir domicilio sin autorización del esposo), y ni siquiera las solteras podían votar o ser elegidas para cargos públicos. La situación comenzó a cambiar con la llegada de la Segunda República. Tras décadas de luchas, finalmente en 1931 la nueva Constitución reconoció el sufragio femenino a nivel nacional. Por primera vez, las mujeres españolas obtuvieron la ciudadanía política plena, pudiendo ejercer el voto en elecciones democráticas. Este hito – logrado gracias a pioneras como Clara Campoamor – coronó un proceso de modernización que se venía gestando “discretamente” desde el siglo anterior.

Por supuesto, la igualdad real no se alcanzó de la noche a la mañana. Tras el paréntesis de la Guerra Civil y la dictadura franquista (donde nuevamente las mujeres fueron apartadas de la vida pública y sometidas a un rígido rol doméstico), habría que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para consolidar muchos derechos. Con todo, las “trazas de modernidad” dejadas por las trabajadoras decimonónicas resultaron indelebles. El siglo XX recogió el testigo: generalizó la educación femenina, integró masivamente a la mujer en el mundo laboral remunerado, y le otorgó al fin voz y voto en la sociedad. Aquellas modestas campesinas, vendedoras, maestras o empleadas de antaño habían abierto el camino a las ciudadanas del mañana.

En suma, el papel de las mujeres en el siglo XIX fue mucho más activo y transformador de lo que la historia oficial solía reconocer. Desde las labores agrarias como la cochinilla o el tomate que apuntalaron economías regionales, pasando por el comercio cotidiano en mercados y plazas, hasta la vocación docente y el anhelo de educación, las mujeres contribuyeron a modernizar silenciosamente la sociedad. Lo hicieron casi siempre en condiciones adversas, bajo la sombra de un sistema legal y cultural que las mantuvo subordinadas. No obstante, esas pequeñas conquistas – un jornal propio, una firma aprendida, una voz en el mercado – sembraron las semillas del cambio. La “modernidad discreta” del XIX preludió la emancipación del XX. La historia galdosiana y decimonónica, con sus heroínas anónimas, nos muestra que el progreso social muchas veces germina en la cotidianidad y la perseverancia de quienes, sin grandes alardes, cambian el mundo día a día.

2 respuestas a «Canarias: mujeres, trabajo y modernidad discreta en el siglo XIX»

Tôi cực kỳ ấn tượng với dịch vụ của w88213! Giao diện thân thiện, khuyến mãi hấp dẫn và hỗ trợ 24/7. Rất phù hợp cho người mới bắt đầu!

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.info/ar-BH/register?ref=S5H7X3LP

Deja una respuesta