No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

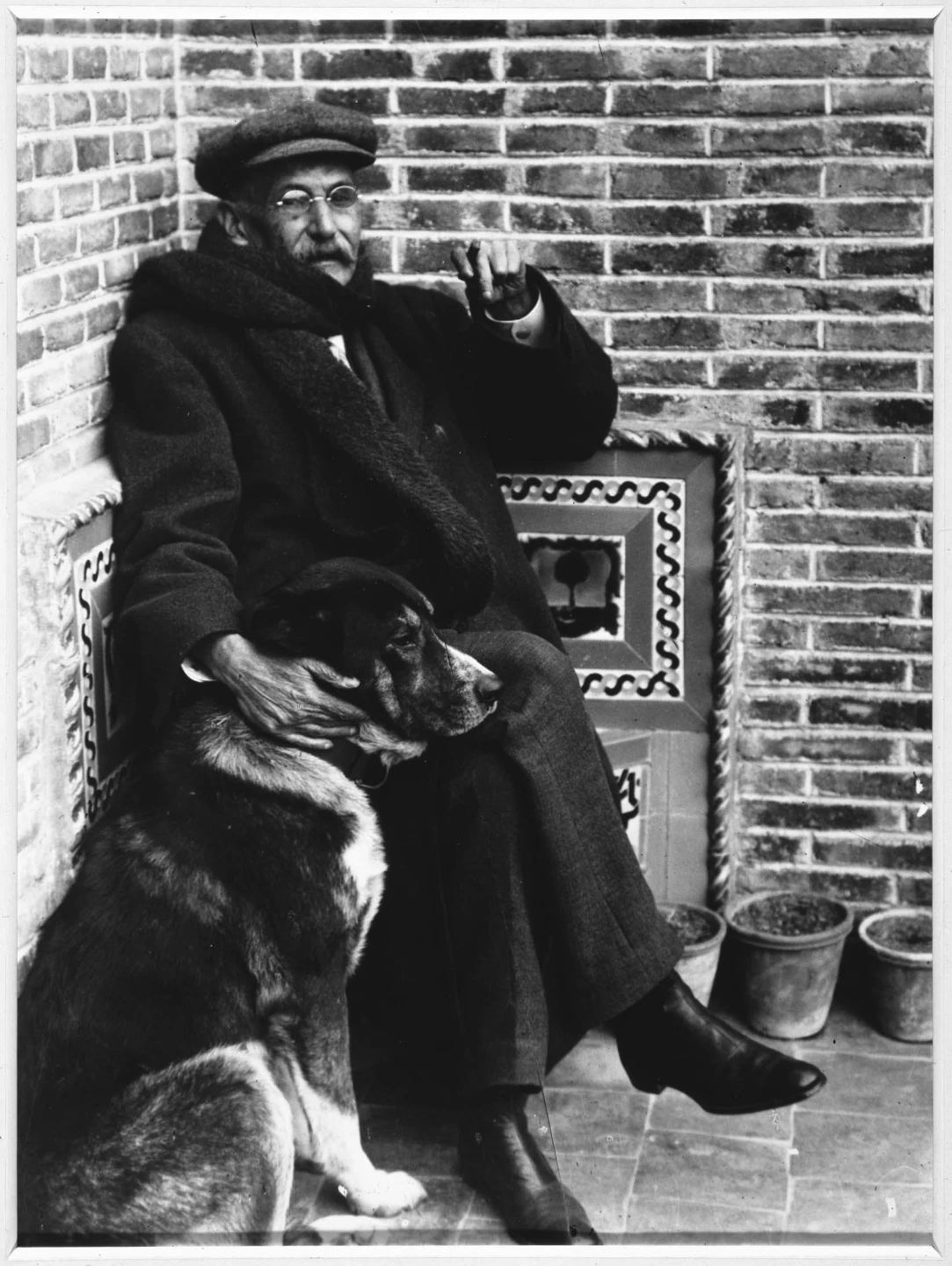

Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (1935) es una obra de teatro del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Estrenada el 13 de diciembre de 1935 en Barcelona por la compañía de Margarita Xirgu, fue la última obra que Lorca vio representada en vida. En esta pieza, Lorca se aleja del mundo rural de obras anteriores como Bodas de sangre o Yerma y se adentra en un drama urbano e intimista. La historia, ambientada a finales del siglo XIX y comienzos del XX, retrata con ternura y tragedia la vida de una mujer que espera en vano el regreso de un amor prometido. A través de un lenguaje poético y simbólico —el “lenguaje de las flores” del título—, la obra explora temas universales como el paso del tiempo, la esperanza frustrada, la presión social sobre la mujer y la soledad. A continuación, se presenta un análisis completo de Doña Rosita la soltera, con un resumen de su trama, el contexto en que fue escrita y ambientada, su estilo y estructura, los símbolos y temas principales, un estudio de sus personajes y una revisión de su recepción crítica y relevancia en la literatura española.

Trama

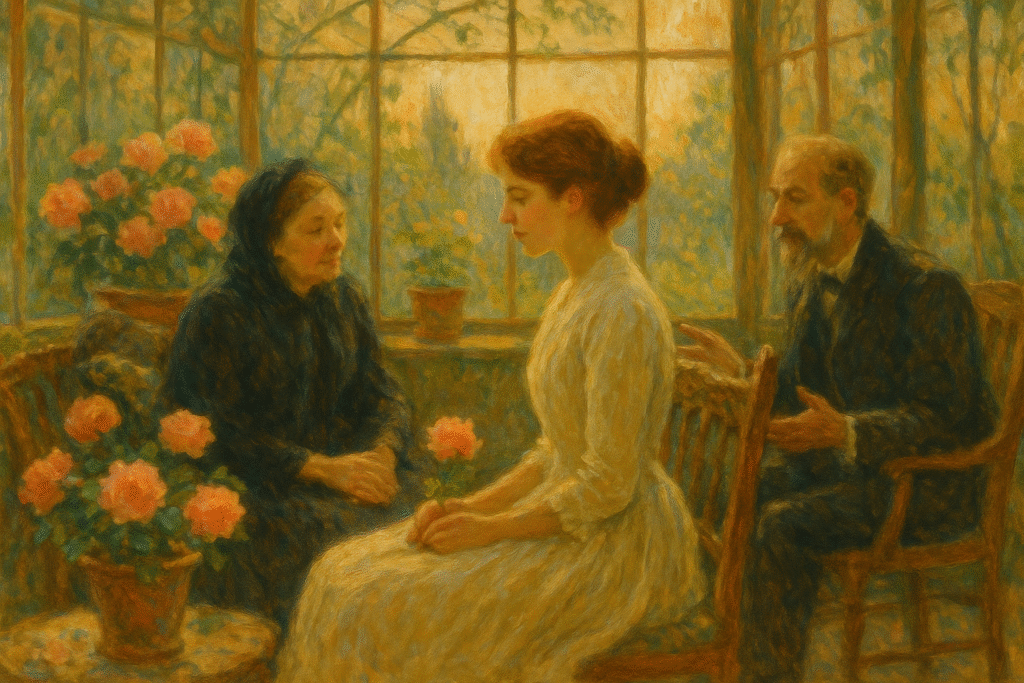

Rosita, cariñosamente llamada Doña Rosita, es una joven huérfana que vive en una ciudad provinciana de Andalucía (inspirada en la Granada natal de Lorca) junto a sus tíos y el ama de llaves. En el inicio de la obra, Rosita está ilusionada porque se ha comprometido en matrimonio con su primo, de quien está profundamente enamorada. Sin embargo, la tranquilidad familiar se ve alterada cuando el primo anuncia que debe partir hacia Argentina para hacerse cargo de unos asuntos de su padre. Antes de irse, el joven promete volver pronto y casarse con Rosita, jurándole amor eterno pese a la distancia.

La obra está estructurada en tres actos, y entre cada acto transcurre un largo intervalo temporal que refleja el paso implacable de los años. En el primer acto, vemos a una Rosita adolescente, alegre y enamorada, despidiéndose de su prometido con la esperanza intacta de su regreso. El ambiente es optimista y hasta ligeramente cursi (afectadamente sentimental), retratando las costumbres de la burguesía provinciana de la época. El tío de Rosita, un apasionado de la botánica, cultiva en su invernadero una rara rosa que cambia de color con el transcurso del día, una rosa mutabile que servirá como símbolo del destino de Rosita. Al final de este primer acto, el tío lee un poema sobre esa rosa cambiante, presagiando de forma metafórica la evolución que vivirá su sobrina.

En el segundo acto han pasado muchos años (más de una década) desde la partida del primo. Rosita es ahora una mujer en la treintena, pero sigue esperando fielmente. Continúa recibiendo cartas de su prometido desde América, aunque cada vez más espaciadas en el tiempo. En una de esas cartas él incluso le propone realizar el matrimonio “por poderes” (es decir, casarse en ausencia mediante un representante legal) para no demorar más la boda. Rosita y su familia, aferrados a esa promesa, celebran con alegría la inminencia del enlace. Este acto presenta un tono agridulce: por un lado, hay escenas ligeras y humorísticas con diversos personajes secundarios (vecinas, amigas solteras y las jóvenes presumidas hijas de Ayola) que comentan las novedades de los nuevos tiempos y el estado civil de las mujeres; por otro lado, subyace la incertidumbre sobre si el novio realmente regresará. A pesar de las murmuraciones y de que quince años de espera hacen dudar a cualquiera, Rosita conserva la ilusión y mantiene listo su ajuar de novia, negándose a rendirse.

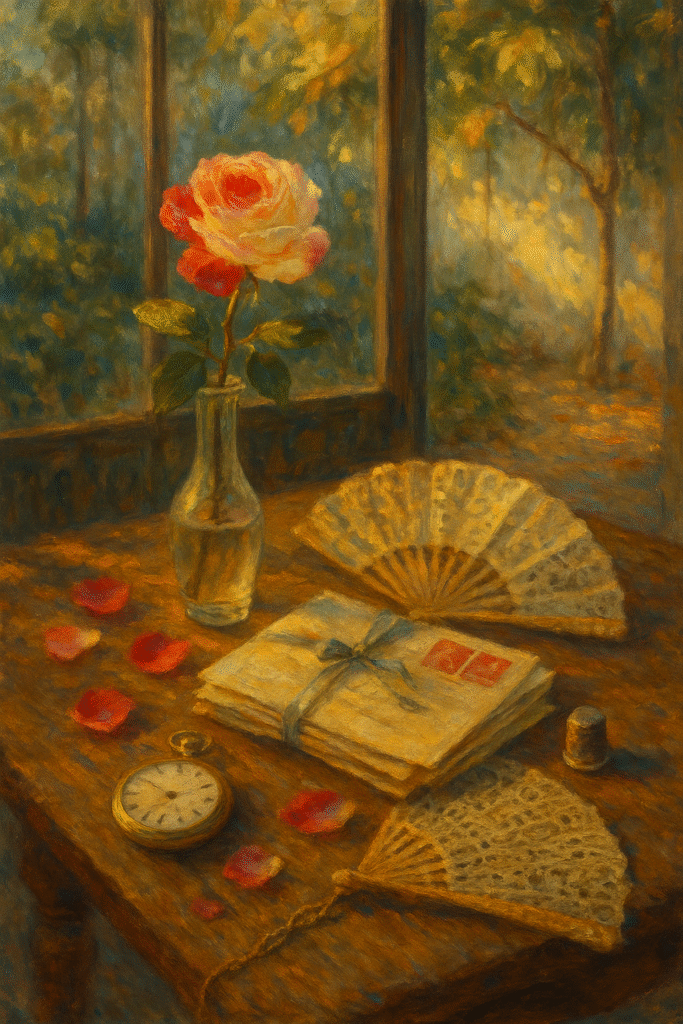

El tercer acto tiene lugar aproximadamente diez años después del anterior. Han transcurrido casi veinticinco años desde la despedida inicial y Rosita ronda ya los cincuenta, convertida en la “solterona” del título. Su tío ha fallecido, lo que marca el fin de la protección familiar que la mantenía en su burbuja. Rosita finalmente admite lo que llevaba tiempo sospechando en silencio: su primo nunca tuvo la intención de volver y de hecho se casó con otra mujer en Tucumán (Argentina) años atrás. A pesar de saber la verdad, Rosita continuó aceptando las cartas que él le enviaba periódicamente, aferrándose a una mínima esperanza y evitando enfrentar abiertamente su desengaño. En la escena culminante de la obra, Rosita pronuncia un monólogo desgarrador en el que confiesa a su ama toda su pena y resignación. Reconoce que vive con “la esperanza muerta” en el corazón y describe cómo se siente atrapada por el tiempo perdido: ha evitado mirar cómo la vida seguía adelante sin ella, refugiándose en el invernadero de sus flores para no ver pasar los años. Ahora, al enfrentarse a la realidad de que su amor no volverá, se siente consumida por el dolor y el veneno de la desilusión, con deseos de huir de un destino que ya es irreversible. La obra cierra de manera poética y melancólica: Rosita recita de nuevo los versos del poema de la rosa mutabile —aquella rosa que al amanecer es roja y vibrante, al atardecer se vuelve blanca pálida y por la noche comienza a deshojarse— reflejando que su juventud se ha marchitado definitivamente. Con esta imagen simbólica termina la historia de Rosita, dejando al público con la emotiva estampa de una vida marchita por la espera inútil.

Contexto histórico y social de la obra

Lorca escribió Doña Rosita la soltera en 1935, en el contexto de la Segunda República Española (1931-1936), un período de efervescencia cultural pero también de crecientes tensiones sociales y políticas que desembocarían en la Guerra Civil (1936). En esos años, Federico García Lorca ya era un autor consagrado: había obtenido un gran éxito con sus tragedias rurales (Bodas de sangre en 1933, Yerma en 1934) y estaba en la cúspide de su madurez creativa. Tras regresar de una gira triunfal por Argentina en 1934, Lorca frecuentó círculos de la burguesía granadina y percibió un ambiente social “sordo y ciego” a la dura realidad que se avecinaba (hambre, inestabilidad política, desigualdades sociales). Este contraste entre la superficial calma burguesa y la tragedia latente en la sociedad pudo influir en el tono agridulce de Doña Rosita. Además, el germen de la obra tiene un origen personal y real: Lorca se inspiró en la historia de una prima suya (identificada en algunas fuentes como Clotilde García Picossi o como Matilde, según distintas versiones familiares) que habría vivido una situación similar a la de Rosita, esperando durante años a un primo que emigró a América y que, pese a casarse allá con otra mujer, continuó alimentando con cartas la esperanza de su novia en España. Esta anécdota real proporcionó a Lorca una base emotiva y crítica desde la cual construir el drama.

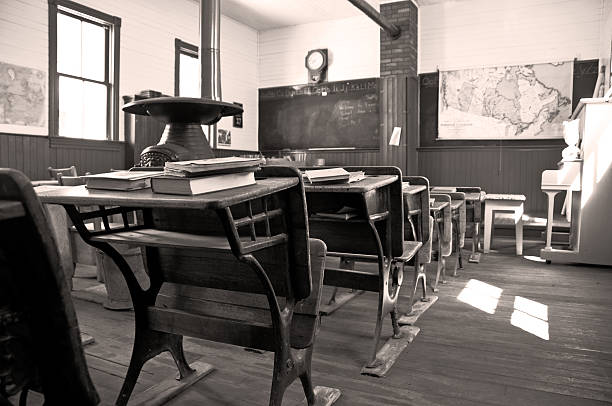

La acción de Doña Rosita la soltera se ambienta en la sociedad española de finales del siglo XIX y principios del XX, aproximadamente entre 1900 y la década de 1920. En ese contexto histórico, España era un país de valores tradicionales y estructurados, especialmente en las provincias. La expectativa social para las mujeres jóvenes era casarse y formar una familia; aquellas que no lo lograban cargaban con el estigma de la solterona, visto casi como un fracaso personal. La obra refleja fielmente ese ambiente provinciano: una ciudad mediana (la Granada de antaño) donde “no pasa nada” públicamente escandaloso, pero donde el qué dirán y los prejuicios gobiernan la vida privada. Es también la época en que muchos hombres españoles emigraban a las Américas buscando prosperidad, dejando atrás novias o esposas que debían decidir entre esperar o rehacer sus vidas con la presión del honor familiar. Rosita, como muchas mujeres de su época, pertenece a una familia respetable de clase media que prefiere preservar las apariencias y la honra antes que enfrentar la cruda verdad. Su tía y su tío la sobreprotegen y mantienen la ficción de que todo va bien, evitando hablar abiertamente de la prolongada ausencia del novio. Las visitas y personajes secundarios en la obra —amigas, vecinas, criadas— encarnan la mentalidad social de la época: unas mantienen las apariencias pese a la adversidad (las solteronas pobres que aún se visten con elegancia pasada de moda), otras representan la juventud más atrevida y mordaz (las hermanas Ayola, hijas de un acomodado fotógrafo, que critican con ironía a las solteras mayores). Incluso se alude a los avances de la modernidad: en las conversaciones del segundo acto surgen comentarios sobre las novedades del siglo (tecnología, costumbres cambiantes), lo que contrasta con la vida de Rosita, estancada en el tiempo. En suma, el contexto social de Doña Rosita es el de una España tradicional donde la mujer tenía un papel predeterminado y poco margen de acción: debía esperar, callar y mantener la dignidad ante todo. Lorca, con sensibilidad crítica, pone de relieve la injusticia de estas expectativas, mostrando la gran dignidad con que Rosita sobrelleva su situación a pesar del dolor interno que la corroe.

Estilo y estructura dramática

Lorca subtituló esta obra como “Poema granadino del novecientos, dividido en varios jardines, con escenas de canto y baile”. Esta inusual caracterización ya nos adelanta mucho sobre su estilo. Doña Rosita la soltera está estructurada en tres actos que el propio autor denomina “jardines”. Cada acto corresponde a una etapa distinta en la vida de la protagonista y se desarrolla en un espacio simbólico: el Acto I transcurre en primavera (un “jardín de primavera” en el invernadero del tío), el Acto II se sitúa en un otoñal “jardín de otoño”, y el Acto III en un frío “jardín de invierno”. De este modo, la estructura sigue el ciclo de las estaciones para reflejar el ciclo vital de Rosita: juventud en flor, madurez tibia y ocaso marchito. Entre acto y acto transcurren muchos años, de forma que el espectador presencia directamente el efecto del tiempo sobre los personajes. Este recurso dramático de los saltos temporales acentúa el tema central del paso del tiempo. Pese a los saltos, la obra mantiene unidad de lugar (siempre en la casa de Rosita y sus jardines) y cierta unidad de atmósfera, lo que le da un equilibrio notable. Críticos literarios han destacado que, en cuanto a construcción, esta es una de las piezas mejor estructuradas de Lorca, muy equilibrada en su composición interna.

En cuanto al estilo, Doña Rosita la soltera combina elementos del teatro poético con toques de costumbrismo y comedia de época. El lenguaje de Lorca es sumamente lírico: abundan las metáforas, las imágenes de la naturaleza (flores, cielos, estaciones) y las referencias poéticas. De hecho, en varios momentos los personajes recitan o cantan poemas y canciones populares, integrándolos a la acción dramática. Estos pasajes musicales y poéticos (las escenas de “canto y baile” mencionadas en el subtítulo) no son meros adornos, sino que refuerzan el tono nostálgico y simbólico de la obra, conectando con la tradición del teatro del Siglo de Oro español donde era común intercalar música. Junto a la poesía, Lorca introduce diálogos coloquiales y humor suave para retratar la vida cotidiana: especialmente en el segundo acto, las conversaciones con las amigas, las chismosas y los personajes pintorescos (como el pedante “señor X” que aparece brevemente) aportan ligereza y autenticidad costumbrista. Este equilibrio entre lo lírico y lo costumbrista es un rasgo distintivo del estilo de la obra. En el primer acto, por ejemplo, apreciamos una atmósfera ligeramente sentimental y romántica —casi de opereta, con esa “fina cursilería” propia de la clase burguesa de 1900—, mientras que en el tercero el tono vira a un registro profundamente trágico e íntimo.

La estructura dramática de Doña Rosita merece especial mención. Cada acto está cuidadosamente construido para llevarnos por un recorrido emocional: comienzan con escenas aparentemente triviales o cotidianas y progresan hacia momentos de alta intensidad dramática. Así, el acto primero inicia con la algarabía juvenil (Rosita y sus amigas hablando de novios, el tío entretenido con sus semillas perdidas) y culmina con la despedida dolorosa de los novios; el acto segundo empieza con tertulias y visitas sociales llenas de pequeñas rivalidades y termina con la noticia —celebrada pero inquietante— de la boda por poderes; el acto tercero arranca en un ambiente silencioso y sombrío tras un funeral y conduce al clímax del monólogo de Rosita donde estalla la verdad contenida. Esta progresión mantiene al público comprometido emocionalmente, alternando momentos de gran intimidad poética (el poema de la rosa recitado al final de los actos I y III, o las confidencias de Rosita) con momentos de vida cotidiana y social (las conversaciones corales y algo humorísticas del acto II). En términos de técnicas teatrales, Lorca adopta una forma clásica de tres actos (recordando la tradición de Calderón y Lope de Vega) pero la “moderniza” con simbolismos y con una psicología de personajes muy cuidada. No hay en esta obra grandes giros de trama ni acciones externas violentas; la tensión es principalmente interna y temática. El resultado es un drama lírico y sobrio, donde la poesía y la realidad se entrelazan. La escena final, con Rosita recitando versos mientras asume su destino, es un ejemplo magnífico de cómo Lorca logra una alta emoción dramática mediante el poder de la palabra poética más que con la acción externa. En resumen, el estilo de Doña Rosita la soltera es delicado y elegante, a la vez sencillo en sus situaciones y profundo en sus significados, y su estructura dramática está planificada para resaltar el tema central del tiempo y la espera con un equilibrio casi musical.

Simbolismo y temas principales

En esta obra Lorca desarrolla varios temas universales entrelazados, apoyándose en un rico simbolismo floral y temporal. A continuación se examinan los principales temas y símbolos de Doña Rosita la soltera:

- El paso del tiempo y la fugacidad de la juventud: El transcurrir del tiempo es el eje central del drama. Los saltos de años entre actos nos muestran cómo Rosita pasa de la primavera de la vida a su invierno personal. Este tema se ve reforzado por la metáfora de las estaciones: la primavera simboliza la juventud y el amor en flor; el otoño representa la madurez llena de incertidumbre; el invierno, la vejez solitaria y la muerte de las ilusiones. El símbolo más poderoso del tiempo en la obra es la rosa mutabile que cultiva el tío. Esta flor cambiante abre roja al amanecer (vibrante como Rosita en su juventud), al atardecer se vuelve blanca pálida (como Rosita perdiendo su lozanía mientras espera) y al anochecer sus pétalos comienzan a caer (imagen de la esperanza marchitándose). Los versos del poema de la rosa recitados al principio y al final de la obra subrayan cómo la belleza y la vida son efímeras. Lorca transmite así una sensación profunda de melancolía por el tiempo perdido: vemos a Rosita prácticamente consumirse año tras año, mientras el mundo a su alrededor avanza implacable (sus amigas se casan, llegan nuevas modas, cambian las generaciones). El público es confrontado con la tragedia silenciosa de alguien para quien el tiempo se detuvo en una promesa. Este tema del tiempo también conecta con una preocupación mayor de la literatura de Lorca y de la Generación del 27: la conciencia aguda de la pérdida, de cómo la sociedad y la naturaleza siguen su curso dejando atrás los sueños individuales.

- La espera y la esperanza frustrada: La espera del amado ausente constituye la trama misma de la obra y uno de sus grandes temas. Rosita representa a Penélope esperando eternamente a Ulises, pero en versión lorquiana y trágicamente sin final feliz. Durante toda la pieza, Doña Rosita vive de una promesa y alimenta una esperanza idealizada. Esa espera voluntaria y prolongada evidencia tanto su lealtad inquebrantable como una ingenuidad trágica. Lorca muestra la ambivalencia de esta esperanza: por un lado, mantenerla durante años es un acto casi heroico de amor fiel; por otro lado, esa esperanza acaba siendo destructiva porque se funda en una ilusión. Rosita se aferra a las cartas de su primo, a cada palabra ambigua que él envía, negándose a admitir la realidad. Su vida gira en torno a esperar: esperar cartas, esperar noticias, esperar cada día la posible vuelta. Esta espera interminable es presentada como un sacrificio silencioso que desgasta el alma. Cuando finalmente la verdad sale a la luz (que el novio la ha engañado y nunca regresará), la esperanza de Rosita muere y con ella muere simbólicamente parte de su ser. La obra explora así el dolor de la desilusión amorosa: el enfrentarse al vacío después de haber dedicado la vida a un sueño. Un momento crucial es cuando Rosita admite que se acuesta y se levanta cada día con “el más terrible de los sentimientos: tener la esperanza muerta”. Esta frase resume el núcleo emotivo del tema: peor que la soledad, peor que la espera, es ese instante en que ya no queda ni siquiera esperanza que sustente la vida. Doña Rosita la soltera conmueve porque retrata de forma muy humana ese proceso de perder la ilusión gradualmente, de manera casi imperceptible, hasta que solo queda la resignación.

- La represión social y el papel de la mujer (“la solterona”): Junto al drama íntimo, Lorca ofrece una crítica a la presión que la sociedad ejerce especialmente sobre las mujeres. Rosita no solo sufre por amor, sino por el qué dirán, por el rol que se espera de ella. Desde joven la han educado para ser esposa y madre; cuando su destino matrimonial se trunca, su identidad misma entra en conflicto con la norma social. En la España de la época, a una mujer soltera de cierta edad se la etiquetaba de solterona con connotaciones negativas: se asumía que llevaba una vida estéril, “sin fruto y sin objeto”. Rosita siente esa carga. Incluso personajes secundarios hacen comentarios mordaces sobre las mujeres sin novio (“están pochas, recocidas… ¡todas están rabiadas!”, exclama cruelmente una de las hermanas Ayola en el acto II, alardeando de que solo se junta con Rosita porque ella sí tiene novio). Tales opiniones reflejan cómo la sociedad veía a la mujer soltera como alguien amargado o incompleto. Sin embargo, Lorca desafía ese estereotipo presentándonos a Rosita con una gran dignidad y ternura. Ella soporta con estoicismo las miradas de lástima y los comentarios maliciosos del vecindario. Su soltería, lejos de ser caricaturizada, se convierte en una especie de baluarte de honra personal: Rosita permanece fiel a su palabra y a sus sentimientos, aunque eso la condene a la soledad. Aquí se aprecia un eco de la temática del honor tan típica del teatro clásico español (como las obras del Siglo de Oro): Rosita defiende su honra manteniendo su compromiso a pesar de la ausencia prolongada del hombre, y esa defensa de la propia honestidad se vuelve trágica. La represión social también actúa de forma indirecta: ni Rosita ni sus tíos se atreven a romper el compromiso o a buscar alternativas porque eso sería mal visto; se sienten obligados a continuar con la farsa “hasta que él vuelva”. Así, las convenciones sociales resultan ser una cárcel para Rosita. Lorca denuncia con sutileza la injusticia de esta situación: al final del camino, la sociedad que exigía a Rosita paciencia y virtud es la misma que la compadece o se burla de ella por quedarse soltera. El título mismo, Doña Rosita la soltera, resalta ese rótulo social irónico. En la célebre respuesta de Lorca a una entrevista tras el estreno, el autor preguntaba con amargura: “¿Hasta cuándo seguirán así todas las doñas Rositas de España?”. Esta pregunta retórica evidencia la intención de Lorca de visibilizar el problema de tantas mujeres atrapadas en roles impuestos, y mantiene su vigencia incluso en la actualidad allí donde persisten prejuicios hacia quienes no encajan en el modelo familiar tradicional.

- El simbolismo de las flores y el “lenguaje de las flores”: Las flores son un elemento simbólico omnipresente en la obra. Rosita está asociada desde el nombre con las rosas. Su tío, el botánico, cultiva variedades y habla en clave botánica, lo que añade un nivel de metáfora constante. La flor central es la rosa mutabile, que cambia de color como la vida de Rosita cambia con el tiempo, y que se convierte en alter ego de la protagonista. Además, el subtítulo “el lenguaje de las flores” alude a la antigua idea de que cada flor tiene un significado (por ejemplo, la rosa roja significa amor apasionado, la blanca pureza, etc.). En el acto II, Lorca incluye una escena donde unas solteronas recitan un poema/juego sobre el lenguaje de las flores, dando a cada flor un mensaje. Esa escena, aparte de su tono ligero, refuerza la temática: las flores “hablan” en la obra, dicen lo que los personajes a veces callan. El jardín y el invernadero de la casa son también simbólicos: representan un mundo detenido y protegido (una “caja de cristal” para Rosita, como dice el texto), un microcosmos donde ella vive aislada del devenir exterior. Las flores del invernadero no saben del invierno que hay fuera, del mismo modo Rosita se refugia en una fantasía para no enfrentar la crudeza de la realidad. El hecho de que en el acto III Rosita diga “Voy al invernadero” y pase allí tiempo es simbólico de su resignación final: vuelve al único espacio donde se sintió segura, aunque ese espacio sea artificial. Incluso el nombre de Rosita evoluciona simbólicamente: al inicio es llamada Rosita (diminutivo cariñoso que sugiere juventud); al final, los mismos personajes y la sociedad la llaman Doña Rosita (tratamiento formal que denota respeto pero también distancia y edad). Ese cambio de tratamiento refleja que la “flor” se ha marchitado y ahora es vista simplemente como una señorita mayor. En conjunto, el lenguaje floral en la obra sirve para expresar lo inefable: los sentimientos de Rosita, la belleza efímera, la comunicación indirecta de emociones. Las flores hablan por Rosita: cuando ella no puede gritar su dolor, ahí están sus claveles, sus rosas y sus plantas mudas acompañándola en su pena. Por eso, el espectador asocia cada etapa de la protagonista con las imágenes florales que Lorca cuidadosamente hiló en el texto.

En síntesis, Doña Rosita la soltera articula sus temas (tiempo, espera, opresión social, amor/desengaño) mediante símbolos naturales y cotidianos que amplifican su significado. El resultado es un drama profundamente simbólico en el que cada elemento —una carta que no llega, un jardín en otoño, un rosal que florece y se marchita— tiene un eco emocional en la historia de Rosita y en la reflexión sobre la condición humana.

Personajes

La obra presenta un abanico de personajes muy humanos, con Rosita en el centro rodeada de su familia y conocidos del entorno social. A continuación se analiza a los protagonistas más destacados:

- Doña Rosita: Es la protagonista absoluta y eje emocional de la obra. La conocemos primero como Rosita, una muchacha de 20 años aproximadamente, alegre, sensible y llena de ilusiones románticas. Con el paso del tiempo, la veremos transformarse en Doña Rosita, una mujer envejecida prematuramente por la espera y la tristeza. Su carácter al inicio es dulce, algo ingenuo y muy bondadoso; a lo largo de los actos, esa dulzura se mezcla con melancolía y finalmente con resignación amarga. Rosita es un personaje profundamente tierno: inspira compasión y empatía porque mantiene la esperanza contra toda evidencia y porque soporta su destino sin volverse cruel ni resentida con los demás. En el último acto, rompe su habitual silencio pudoroso y, en un monólogo catártico, expresa toda la frustración y el dolor acumulados. Confiesa sentirse vacía, con deseos de huir y esconderse del mundo, pero incapaz de rebelarse abiertamente. A pesar de la tragedia personal, Rosita nunca pierde su dignidad ni su capacidad de amar. Representa a la mujer sacrificada por un ideal de amor, atrapada entre sus propios sentimientos sinceros y las convenciones sociales. Su evolución de “niña” a “solterona” está trazada con gran delicadeza psicológica: sigue siendo la misma alma romántica, pero consumida por dentro. Al final, Rosita acepta la realidad con triste serenidad, lo que la convierte en una figura a la vez conmovedora y trágica. Es imposible para el público no encariñarse con ella y sufrir por su destino.

- La tía (tía de Rosita): Es la mujer madura que cría a Rosita como a una hija. Desde el principio se muestra afectuosa y protectora. La tía es una figura maternal, prudente y de firmes valores morales. Aprueba con alegría el compromiso de Rosita con el primo, esperando verla feliz. Sin embargo, cuando el joven anuncia su partida, la tía intuye el peligro de esa espera indefinida. Ella misma lamenta haber permitido el noviazgo (“Nunca me ha gustado contradecirla… ¿quién apena a una criatura que no tiene padres?”, dice, mostrando el dilema entre consentir los deseos de Rosita y protegerla). A lo largo de los años, la tía comparte la inquietud y el dolor callado de su sobrina. Trata de mantener las apariencias y darle ánimo, pero también sufre viendo cómo pasan los años sin que Rosita logre realizar su sueño. En el tercer acto, la tía —ya anciana— es testigo de la confesión de Rosita y llora junto a ella por la verdad sabida pero nunca dicha. Como personaje, encarna la voz de la razón amorosa: entiende la realidad (presiente que el hombre no volverá) pero decide sostener la ficción por amor a Rosita, para no romperle el corazón antes de tiempo. Su actitud es de abnegación y empatía. La tía también refleja el rol de la mujer de la generación anterior: sacrificada, silenciosa, viviendo a través de la familia. Su relación con Rosita es uno de los pilares emocionales de la obra, mostrando una solidaridad femenina frente a la adversidad.

- El tío (tío de Rosita): Marido de la tía y tutor cariñoso de Rosita. Es un hombre de edad avanzada, culto en su propia afición (la botánica) pero a ratos despistado respecto a los asuntos emocionales. El tío canaliza su energía en el cuidado de su jardín e invernadero, donde cultiva con esmero rosales exóticos. Es él quien introduce la famosa rosa mutabile, en la que ve reflejada a su sobrina. A diferencia de la tía, el tío parece menos consciente de la gravedad de la situación de Rosita, o al menos menos capaz de confrontarla. Mantiene hasta tarde la esperanza de que su sobrina será feliz, quizá como mecanismo de negación. En el primer acto, su entusiasmo botánico (buscando semillas perdidas, enseñando flores) añade un tono entrañable e incluso humorístico. Él representa cierta inocencia y escapismo masculino: prefiere hablar de flores antes que abordar directamente el problema de la larga espera de Rosita. Sin embargo, no es insensible; en su poesía y en su cuidado del jardín demuestra un amor profundo por Rosita, intentando conservar su juventud como conserva sus flores bajo vidrio. Cuando el tío muere antes del acto final, su ausencia marca un momento simbólico: Rosita pierde no solo un ser querido, sino también la protección del mundo idílico del jardín. En suma, el tío es un personaje bondadoso y poético, cuyo lenguaje de las flores sirve para expresar lo que quizás en palabras directas no sabe decirle a su sobrina.

- El ama (criada de la casa): Es la sirvienta de confianza que vive con la familia. El ama aporta un contrapunto de realismo y franqueza en medio de tanta delicadeza. Desde el inicio se muestra leal a Rosita y sus tíos, pero no se muerde la lengua a la hora de decir verdades. Tiene un carácter enérgico y directo, a veces con salidas cómicas por su sinceridad rotunda. Por ejemplo, cuando el primo anuncia que se marcha, el ama es la primera en reaccionar con rabia y desahogo, expresando lo que la tía y Rosita ocultan por educación. A lo largo de la obra, el ama defiende a Rosita de las habladurías y la compadece abiertamente. En cierta manera, funciona como la voz de la verdad que todo el mundo conoce pero nadie quiere reconocer: ella ve con claridad la injusticia de la situación y lo cruel que es que Rosita malgaste su vida esperando. Pese a su posición subordinada, el ama tiene un gran peso emocional en la casa, pues es casi parte de la familia y sufre sinceramente por la joven. En el último acto, es a la ama a quien Rosita finalmente le confiesa toda la verdad y su dolor interno, lo que demuestra la confianza y cariño entre ambas. Este personaje representa a la persona del pueblo, práctica y sensible a la vez, que empatiza sin filtros y aporta cordura. En la tradición lorquiana, las criadas suelen tener esa función de coro íntimo que comenta la realidad sin tapujos, y el ama de Doña Rosita cumple ese rol a la perfección.

- El primo (novio de Rosita, ausente): Aunque apenas aparece en escena (solo al principio para despedirse), su presencia sobrevuela toda la obra a través de las cartas y del recuerdo. Es el motor ausente del drama. Al comienzo se muestra enamorado de Rosita y apenado por tener que irse; jura que volverá pronto y pide confianza. Sin embargo, con el paso de los años, sus actos revelan debilidad y doblez: él rehace su vida en Argentina, casándose con otra mujer, pero cobardemente no se lo comunica a Rosita. Continúa escribiéndole cartas cariñosas desde lejos, prolongando la mentira quizás por remordimiento o simple conveniencia. Este comportamiento, aunque nunca lo vemos directamente, lo pinta como un hombre egoísta o al menos muy poco valiente, que prefiere evitar el enfrentamiento con la verdad. En contraste con la lealtad firme de Rosita, la figura del primo representa la falta de compromiso y la traición silenciosa. Algunos críticos han señalado que este personaje es una crítica a cierto modelo masculino irresponsable de la época: hombres que, amparados por la distancia o las convenciones, abandonaban sus promesas sin enfrentar las consecuencias. Al final, cuando Rosita revela que sabía de su boda en Tucumán, queda claro que el primo-novio es el causante último del sufrimiento de Rosita, por más que ella jamás lo ataque abiertamente. Es un personaje que, aun sin presencia física, pesa como una sombra en toda la obra, simbolizando el amor que no supo estar a la altura.

- Personajes secundarios (amigas y sociedad): Lorca pobló los actos, sobre todo el segundo, con figuras secundarias muy vívidas que reflejan el entorno social de Rosita. Entre ellas destacan las Manolas, dos jóvenes amigas de Rosita en el primer acto, risueñas y un punto chismosas, que representan a las muchachas que sí tienen pretendientes y disfrutan coqueteando (ellas niegan los rumores de sus novios pero terminan admitiéndolos con picardía). Son la imagen de la juventud feliz que contrasta con la soledad futura de Rosita. En el segundo acto aparecen “las Solteronas”, tres hermanas ya entradas en años que vienen de una familia arruinada: pese a su situación, se empecinan en vestir con elegancia pasada de moda y en hablar de trivialidades refinadas para mantener una apariencia de clase. Estas solteronas resignadas muestran el camino al que Rosita teme llegar, mujeres que prácticamente viven de las apariencias sin esperanza real de casarse. Frente a ellas están las hijas de Ayola, dos chicas más jóvenes, modernas y algo arrogantes, hijas de un fotógrafo adinerado. Las Ayola son frívolas y críticas; con sus comentarios burlones hacia las solteras mayores, encarnan la crueldad inconsciente de la juventud y los prejuicios de la clase alta. También figura un tal Señor X, hombre pedante y ridículo que visita la casa hablando de avances científicos y lenguaje florido: a través de este personaje caricaturesco, Lorca satiriza la afectación y pedantería de ciertos burgueses de la época. Cada secundario cumple una función: unos aportan humor, otros exponen las distintas caras de la soledad y la hipocresía social. En conjunto, el coro de amigos, vecinas y conocidos crea una atmósfera de vida social provinciana que contrasta con la soledad interior de Rosita. Sirven de espejo o contrapunto para la protagonista (mostrándole lo que ella es, lo que pudo ser, o lo que teme ser) y enriquecen la obra con diálogos ágiles y realistas. La presencia de estos personajes colectivos subraya además el tema del qué dirán: son ellos quienes comentan, murmuran o especulan sobre Rosita, encarnando esa presión del entorno que es clave en el conflicto.

Recepción crítica y relevancia de la obra

Cuando Doña Rosita la soltera se estrenó en Barcelona en 1935, fue aclamada como uno de los logros teatrales del momento y consolidó aún más la reputación de García Lorca como dramaturgo innovador. La legendaria actriz Margarita Xirgu interpretó a Rosita en el estreno, dotando al personaje de una gran humanidad. La crítica de la época elogió la emotividad y la finura poética de la obra, aunque su tono sobrio y melancólico contrastaba con las tragedias pasionales y explosivas que el público asociaba con Lorca. En cualquier caso, el estreno fue un éxito y se consideró el broche de oro a la producción dramática lorquiana en vida del autor. Lamentablemente, pocos meses después Lorca fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil, con lo cual Doña Rosita quedó como su penúltima obra completa (ya que escribió La casa de Bernarda Alba en 1936, pero esta se estrenó póstumamente). Durante la dictadura franquista, la representación de las obras de Lorca en España estuvo limitada o prohibida durante años debido a la censura. Doña Rosita la soltera, al no ser abiertamente política, pudo haberse escenificado ocasionalmente, pero no alcanzó difusión masiva hasta después de los años 1960. En 1980, por ejemplo, tuvo una importante puesta en escena en el Teatro María Guerrero de Madrid, dirigida por Jorge Lavelli y protagonizada por Nuria Espert, lo que marcó su reencuentro con el público español en la era democrática. Desde entonces, ha habido múltiples montajes tanto en España como en otros países, incluyendo adaptaciones radiofónicas y televisivas, que han mantenido vivo su mensaje.

En la evaluación crítica con el paso del tiempo, Doña Rosita la soltera ha recibido reconocimientos diversos. Algunos críticos la consideran una de las obras maestras de Lorca, destacando su excelente estructura dramática y su equilibrio entre poesía y teatro. Se ha dicho que es “la más equilibrada y mejor estructurada” de sus piezas, apreciándose en ella la madurez técnica del autor. Se valora especialmente la forma en que Lorca supo dosificar la emoción: en lugar de los clímax violentos de Bodas de sangre o Yerma, aquí el dramatismo es contenido, cotidiano, y justamente por eso resulta profundamente conmovedor al estallar en el monólogo final. Otros comentaristas, sin embargo, han opinado que Doña Rosita queda un escalón por debajo en intensidad comparada con la llamada “Trilogía rural” de Lorca (compuesta por Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba). Estas opiniones señalan que el impacto de Doña Rosita es más suave, menos inmediato que el de las tragedias rurales, y que su tono delicado pudo hacerla menos popular entre el gran público de mediados del siglo XX. No obstante, hoy en día existe un consenso en que Doña Rosita la soltera es una obra fundamental para entender la evolución de García Lorca y su versatilidad temática. Representa la faceta más íntima y urbana de su teatro, abordando problemáticas de género y sociedad con una sensibilidad adelantada a su tiempo.

La relevancia de Doña Rosita en la literatura española reside en su poderosa representación de la figura de la solterona, un arquetipo social que pocas veces había sido tratado con tanta compasión y profundidad. Lorca dignificó a este personaje, habitualmente objeto de burla o lástima, convirtiéndolo en protagonista trágica. En ese sentido, la obra abre camino a lecturas posteriores desde una perspectiva de género: es un texto que denuncia suavemente las limitaciones impuestas a la mujer de su época, por lo que se ha revalorizado conforme avanzaban los estudios literarios feministas. Además, la combinación de elementos líricos y costumbristas en Doña Rosita ha influido en la dramaturgia posterior, mostrando que es posible hacer crítica social sin renunciar a la poesía escénica. En la propia trayectoria de García Lorca, esta obra se conecta con su intención de escribir lo que él llamaba “comedias sentimentales” o dramas líricos ambientados en entornos reconocibles (tenía planes de continuar en esta línea con piezas como Los sueños de mi prima Aurelia o Las monjas de Granada, que la guerra truncó). Así, Doña Rosita la soltera queda como un testimonio del crecimiento artístico de Lorca en direcciones distintas a las de sus obras más conocidas.

Hoy, a más de ochenta años de su creación, Doña Rosita la soltera sigue emocionando al público con su mezcla de belleza y tristeza. Cada nueva generación puede identificarse con el tema universal del tiempo perdido y la esperanza no correspondida. La imagen de Rosita, “la que se quedó esperando”, forma ya parte del imaginario literario español como símbolo de tantas vidas anónimas sacrificadas por convenciones y promesas incumplidas. Por su calidad poética, su profundidad humana y su valor testimonial de una época, esta obra mantiene un lugar destacado en el repertorio teatral y en la historiografía literaria. Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores se confirma, en última instancia, como un drama entrañable y atemporal, donde Federico García Lorca plasmó con delicadeza única el ocaso de un amor y de una ilusión bajo la inexorable marcha del tiempo.

Fuentes consultadas

- García Lorca, Federico. Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores. Estrenada en 1935. (Texto de la obra y entrevistas del autor, referenciado en ediciones de Obras completas y correspondencia de Lorca).

- Devoto, Daniel. “Doña Rosita la soltera: estructura y fuentes”. Bulletin Hispanique, nº 69 (3-4), 1967, pp. 407-435. (Estudio crítico sobre la génesis y construcción de la obra, con declaraciones de Lorca en entrevista de 1936).

- Quer Antich, Santiago. “Un drama de Federico García Lorca: Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores”. Revista Chilena de Literatura (artículo disponible en SciELO Chile), 1998. (Análisis literario detallado de la estructura, personajes y temas de la obra).

- Wieland, Eileen. “Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores”. Temas de Psicoanálisis, Nº 20, Julio 2020. (Artículo de enfoque psicológico sobre el personaje de Rosita y la temática de la espera amorosa).

- Wikipedia, la enciclopedia libre: “Doña Rosita la soltera” (versión en español, última consulta septiembre 2025). (Para datos generales de publicación, contexto y sinopsis de la obra).

Una respuesta a ««Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores», de Federico García Lorca»

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/si-LK/register?ref=LBF8F65G

Deja una respuesta