No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

Benito Pérez Galdós y Miguel de Unamuno son dos figuras imprescindibles de la literatura española, cuyas trayectorias se solapan entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Aunque pertenecieron a generaciones distintas –Galdós al Realismo decimonónico y Unamuno a la Generación del 98–, ambos compartieron una profunda preocupación por España y su sociedad, al tiempo que desarrollaron estilos y visiones muy diferentes. A continuación, se examinará su relación personal e intelectual, sus similitudes y diferencias literarias, los puntos de encuentro y desencuentro en sus ideas, así como la influencia que ejercieron el uno sobre el otro. También se revisarán sus obras más representativas, el contexto histórico en que escribieron y el legado cultural que han dejado en las letras españolas.

Benito Pérez Galdós: contexto y obra

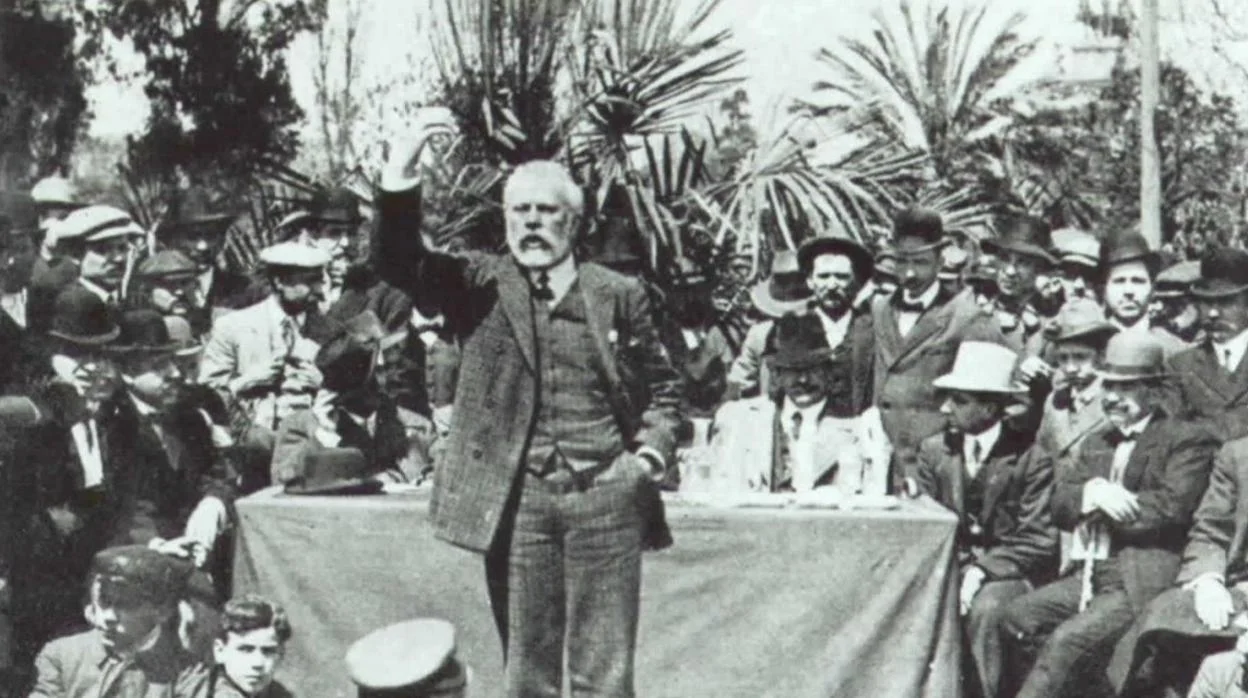

Benito Pérez Galdós (1843-1920) fue el máximo exponente de la novela realista española del siglo XIX. Considerado por la crítica como “el mayor novelista después de Cervantes”blog.cervantesvirtual.com, Galdós renovó la narrativa española recuperando la tradición del Siglo de Oro en un contexto moderno. Fue un autor extraordinariamente prolífico: escribió 32 novelas, 46 Episodios Nacionales (una célebre serie de novelas históricas sobre la España del XIX), 24 obras de teatro, además de cuentos, artículos y ensayos. En sus primeras novelas –como La Fontana de Oro (1870) o Doña Perfecta (1876)– mostró influencias románticas y un fuerte compromiso liberal y anticlerical. Con el tiempo evolucionó hacia un realismo crítico y detallista, creando un vasto universo literario con cerca de ocho mil personajes que retratan con precisión la sociedad de su épocablog.cervantesvirtual.com. Obras como Fortunata y Jacinta (1886-87) o Miau (1888) dibujan con maestría el Madrid de la Restauración, con sus clases medias, sus miserias y esperanzas. Sus Episodios Nacionales (1873-1912) narran la historia española desde la Guerra de la Independencia hasta la restauración borbónica, combinando rigor histórico con vívidas tramas novelescas. Galdós destacó por su lenguaje cercano y cotidiano, sus descripciones minuciosas y su profundidad psicológica al describir pasiones y debilidades humanasblog.cervantesvirtual.com. En su etapa final, novelas como Misericordia (1897) o El abuelo (1904) incorporaron un tono más espiritual y reflexivo. Políticamente, Galdós fue progresista y anticlerical, lo que se refleja en sus novelas (por ejemplo, la crítica al fanatismo religioso en Doña Perfecta). Su mirada compasiva hacia los humildes y su denuncia de la hipocresía social le granjearon tanto admiración como la animadversión de sectores conservadores de la época.

Miguel de Unamuno: contexto y obra

Miguel de Unamuno (1864-1936) fue una de las voces más prominentes de la Generación del 98 e intelectual clave en la España de principios del siglo XXcadenaser.com. Nacido en Bilbao y marcado en su niñez por la Guerra Carlista, desarrolló desde joven una profunda conciencia de la crisis de identidad española tras el Desastre del 98 (la pérdida de las últimas colonias en 1898). Unamuno dedicó su vida a reflexionar sobre “el problema de España” y la condición humana, combinando su faceta de novelista, poeta, dramaturgo, ensayista y filósofo. Su legado literario y filosófico es incuestionablecadenaser.com: fue un escritor extremadamente versátil, cuya obra contribuyó de forma fundamental a la evolución de la novela moderna en España y cuyo pensamiento existencialista influiría en autores y filósofos posteriorescadenaser.com. Entre sus novelas más representativas se encuentran Niebla (1914), una obra experimental que él mismo llamó “nivola” por romper las convenciones narrativas (difuminando la frontera entre autor y personaje), Abel Sánchez (1917), que reinterpreta el mito de Caín y Abel para explorar la envidia, La tía Tula (1921) sobre la maternidad y el sacrficio, y San Manuel Bueno, mártir (1931), una breve pero profunda novela que aborda la fe y la duda. En sus ensayos filosóficos, especialmente Del sentimiento trágico de la vida (1913), Unamuno expuso su agonizante conflicto entre la razón y la fe, su anhelo de inmortalidad y su idea del “sentimiento trágico” como núcleo de la existencia humana. Unamuno también fue poeta (con obras como El Cristo de Velázquez, 1920) y dramaturgo, y en todos los géneros imprimió su sello de intensidad introspectiva. Al contrario que Galdós, Unamuno rehuía las descripciones detalladas del entorno; sus textos se centran más en los dilemas interiores de sus personajes y en largas meditaciones filosóficas. En el plano público, Unamuno ejerció como profesor y Rector de la Universidad de Salamanca, desde donde alzó frecuentemente su voz crítica. Fue un pensador independiente y a menudo contradictorio en política: apoyó inicialmente algunas causas (llegó a simpatizar brevemente con el golpe de 1936) para luego convertirse en uno de sus críticos más famosos con su célebre frase “Venceréis, pero no convenceréis”. Su oposición tanto al dogmatismo nacionalista como al fanatismo franquista demuestra una actitud crítica con todos (“con los hunos y con los hotros”, diría él). Esta actitud inconformista, unida a su profunda exploración del alma humana, ha hecho de Unamuno una figura única cuyo pensamiento y obras siguen inspirando a nuevas generaciones.

Encuentros y desencuentros entre ambos

A pesar de sus diferencias generacionales, Galdós y Unamuno llegaron a conocerse y mantener trato epistolar, en una relación que evolucionó con el tiempo. En los primeros años, Unamuno sintió gran admiración por el veterano novelista canario, a quien consideraba un maestro. De hecho, existe correspondencia que lo atestigua: en una carta de 1898, el joven Unamuno se dirige a “el consagrado maestro” Galdós y le anuncia: “Creo que no ha de pasar mucho de que le envíe un nuevo libro mío…”revistas.grancanaria.com. Unamuno le envió su novela Paz en la guerra (1897) –ambientada en la última Guerra Carlista– y otras obras en gesto de respeto, y Galdós las recibió con interés (se conserva Paz en la guerra en la biblioteca personal de Galdós)revistas.grancanaria.com. En otra carta de 1902, Unamuno se despide de Galdós como “su amigo y admirador”, lo que confirma la cercanía cordial de esos años inicialescervantesvirtual.com. También compartieron una causa liberal y anticlerical común: ambos autores fueron duramente atacados por sectores conservadores de la Iglesia. El obispo de Canarias, Antonio Pildain, por ejemplo, llegó a acosar públicamente tanto a Galdós como a Unamuno, acusándolos de difundir ideas anticlericales. Esta oposición de los círculos reaccionarios los unió, simbólicamente, “en la misma hoguera” de la censura eclesiástica.

Sin embargo, con el paso del tiempo la relación entre Galdós y Unamuno se enfrió, dando lugar a ciertos desencuentros intelectuales. Unamuno, ya consolidado como líder de la Generación del 98, empezó a ver con ojos críticos la obra de Galdós, quizá como parte del cambio de sensibilidad de la nueva generación frente al realismo anterior. Si en su juventud lo admiró sin reservas, años después juzgó con dureza algunos aspectos de sus novelas. Cuando Galdós falleció en 1920, Unamuno le dedicó palabras elogiosas y respetuosas en obituarios –reconociendo su grandeza literaria y su bondad personal–; pero más tarde, en ensayos recopilados en Libros y autores españoles contemporáneos, Unamuno analizó la obra galdosiana con franca severidad. Sus críticas apuntaban no a la persona de Galdós, a quien siempre respetó, sino al espíritu de sus novelas y a la sociedad que estas reflejaban. Unamuno llegó a afirmar que Galdós encarnaba un “espíritu a-trágico”, es decir, una literatura sin verdadera dimensión trágica. En sus escritos, el bilbaíno lamenta que en la vastísima galería de personajes creados por Galdós “apenas hay… una robusta personalidad individual, uno de esos héroes que luchan contra el trágico destino… un Hamlet, un Segismundo, un Don Quijote”Es decir, Unamuno reprochaba a Galdós la ausencia de protagonistas verdaderamente titánicos o trascendentes. Del mismo modo, criticó que los personajes galdosianos “rara vez parecen tener libre albedrío; se dejan vivir más de lo que hacen su vida… Y cuando quieren ser rebeldes no pueden… en el fondo todos… se resignan”. Estas duras palabras reflejan el desencanto de Unamuno ante el mundo acomodaticio de la Restauración que Galdós retrataba fielmente. Para Unamuno –más idealista y hambriento de absoluto– las novelas de Galdós resultaban a veces demasiado pegadas a una realidad mediocre y “anémica” en ideales. En resumen, la relación personal entre ambos fue de respeto mutuo y cordialidad en su inicio, pero la relación intelectual derivó en críticas y distanciamiento: Galdós, desde su silencio (nunca replicó públicamente a Unamuno), y Unamuno, desde su impaciencia generacional, terminaron en “una relación… cercana y admirativa al comienzo, fría y crítica más tarde”.

Similitudes y diferencias como figuras literarias

Aun con esas diferencias señaladas, Galdós y Unamuno compartían no pocos rasgos en común como escritores e intelectuales. Ambos fueron escritores comprometidos con su tiempo y preocupados por el destino de España. En sus respectivas obras afrontaron los grandes problemas de la sociedad española, ya fuera mediante la crónica histórica y social (en el caso de Galdós) o mediante la reflexión filosófica y existencial (en el caso de Unamuno). Los dos cultivaron múltiples géneros: aunque principalmente novelistas, Galdós escribió también teatro (por ejemplo, Realidad, Electra) y crónicas periodísticas, mientras Unamuno escribió poesía, ensayo, teatro (Fedra, Sombras de sueño) y hasta libros de viajes. Compartían un espíritu liberal, anticlerical y regeneracionista: Galdós denunciando la intolerancia religiosa y la injusticia social en sus novelas, y Unamuno criticando agriamente tanto el clericalismo como la falta de espíritu de la sociedad española. Asimismo, ambos bebieron de la tradición clásica española –especialmente de Cervantes–: Galdós está considerado un heredero de Cervantes en su capacidad para crear personajes y reflejar la realidad española, y Unamuno escribió Vida de Don Quijote y Sancho (1905) reinterpretando la obra cumbre de Cervantes y abrazando la figura del Quijote como símbolo de idealismo frente a la mediocridad. En este sentido, los dos autores buscaron en la literatura caminos para entender el ser de España: Galdós a través de la intrahistoria novelada de la vida cotidiana decimonónica (antes de que Unamuno acuñase el término “intrahistoria” en 1895), y Unamuno a través de ensayos y ficciones que ahondan en la esencia espiritual del país. No es casual que ambos sufrieran la censura o reproche de los mismos estamentos (la Iglesia oficial, la dictadura de Primo de Rivera que confinó a Unamuno, etc.), pues los dos representaban la voz de una conciencia crítica nacional.

Ahora bien, las diferencias literarias e ideológicas entre Galdós y Unamuno son igualmente notorias. En cuanto al estilo narrativo, Galdós practicó un realismo detallista: construía novelas de gran extensión, con múltiples personajes de todas las clases sociales, abundantes descripciones de ambientes urbanos o rurales, y un narrador generalmente omnisciente que a veces se dirigía con ironía al lector. Su prosa podía recrearse en largas conversaciones y monólogos que reflejaban los giros coloquiales de la época. Unamuno, por el contrario, buscó la concisión y la profundidad más que la amplitud. Sus novelas son más breves, con tramas sencillas enfocadas en los conflictos interiores de uno o pocos personajes. Renunció deliberadamente a los adornos del realismo: en Niebla, por ejemplo, prácticamente no hay descripciones escénicas convencionales, sino diálogos filosóficos y monólogos internos. Don Miguel llegó a eliminar al narrador tradicional (diluviéndolo en la voz de sus personajes) y a quebrar la ilusión realista introduciéndose él mismo como personaje (en Niebla, el propio Unamuno “dialoga” con su criatura Augusto Pérez). Esta experimentación muestra su ansia de verdad interior frente a la verosimilitud externa que buscaba Galdós. En cuanto al tono y la visión del mundo, Galdós tendía a una mirada más optimista y compasiva: creía en la posibilidad de regeneración social (por ejemplo, la redención a través de la caridad y el amor en Misericordia), y aunque sus novelas reflejan injusticias y tragedias, suelen ofrecer también humor, ternura y esperanzas individuales. Unamuno, en cambio, impregnó sus escritos de una angustia existencial constante –el famoso “sentimiento trágico de la vida”–, presentando personajes obsesionados con el sentido de la vida, la fe, la muerte y la inmortalidad del alma. Don Miguel buscaba la tragedia en la vida cotidiana, mientras que Galdós a ojos de Unamuno presentaba un mundo “sin pasiones ni acciones… que se deja vivir, pero no hace la vida”, poblado por “una muchedumbre amorfa… de hombres y mujeres anémicos, sin fe ni esperanza”. Esta diferencia de perspectiva se debe en parte a las épocas retratadas: Galdós pintó con realismo la sociedad desilusionada de la Restauración (1875-1898), mientras Unamuno y sus coetáneos del 98 reaccionaron contra esa apatía buscando revivir el espíritu del país. Así, donde Galdós ve con compasión una realidad gris, Unamuno clama por un ideal aunque duela. Incluso en el tratamiento de la religión se distinguen: Galdós fue anticlerical en lo institucional pero a menudo mostró simpatía por una religiosidad humanitaria (varios de sus personajes humildes encarnan una suerte de santidad laica); Unamuno, por su parte, vivió un tormento religioso personal, debatiéndose entre la fe y la razón, nunca complacido con el dogma pero incapaz de ser ateo, lo que impregna novelas como San Manuel Bueno, mártir de una tensión espiritual muy diferente al abordaje más social que Galdós hacía de lo religioso. En suma, Galdós representa el análisis extenso y objetivo de la sociedad, mientras Unamuno representa la introspección intensa y subjetiva del individuo. Sus estilos –realista vs. existencial– y sus sensibilidades –una más “a-trágica”, otra profundamente trágica– los hacen contrastantes, aunque complementarios, cronistas del alma española.

Influencia mutua e interacción intelectual

Resulta interesante observar que la influencia entre Galdós y Unamuno no fue unidireccional, sino mutua hasta cierto punto. Es innegable que Galdós influyó en los jóvenes escritores del 98, incluido Unamuno. Miguel de Unamuno leyó con avidez a Galdós durante su formación: novelas galdosianas como El amigo Manso o Doña Perfecta dejaron huella en él (en una ocasión Unamuno confesó: “¡Si usted supiera cuántas veces recuerdo a Mi amigo Manso! No es que lo haya leído, es que lo he sentido dentro de mí”). Su primera novela, Paz en la guerra, con su recreación histórica de la vida vasca durante la guerra carlista, muestra la impronta de Galdós en la técnica narrativa –por ejemplo, ese estilo de narración histórica épica toma inspiración de los Episodios Nacionales de Galdósrevistas.grancanaria.com–. Unamuno mismo reconocía esta deuda en las cartas donde llamaba “maestro” a Galdósrevistas.grancanaria.com, y otros autores contemporáneos como Azorín o Pío Baroja también veneraban al novelista canario (Azorín llegó a dedicar artículos laudatorios a “Don Benito”). Galdós, en cierto modo, representaba para ellos el puente entre la gran novela española del Siglo de Oro y la novela moderna que ellos querían forjar.

Menos conocida, pero igualmente digna de mención, es la posible influencia que Unamuno ejerció sobre Galdós. Algunos estudiosos han señalado que a finales de siglo XIX ocurrió una suerte de simbiosis entre ambos autoresrevistas.grancanaria.com. Galdós, siempre atento a las corrientes intelectuales de su tiempo, leyó los primeros escritos de Unamuno. Tras recibir Paz en la guerra, Galdós continuó interesado en la obra de aquel joven profesor vasco. En 1900, Galdós publicó Bodas reales (un Episodio Nacional de la tercera serie) y sorprendió a la crítica porque en esta novela histórica introdujo un estilo más lírico e introspectivo de lo habitual en élrevistas.grancanaria.com. Se ha conjeturado que este giro pudo deberse en parte a la “sugestión” de Unamunorevistas.grancanaria.com, es decir, a la influencia de las ideas o el estilo más filosófico que Unamuno empezaba a mostrar en sus ensayos de fines de siglo. De hecho, la propia noción de “intrahistoria” (la vida callada y continua del pueblo, que Unamuno formuló en 1895) conecta con la visión galdosiana de que la verdadera esencia de España reside en las gentes humildes y sus costumbres, algo que Galdós había plasmado literariamente en muchos personajes populares de sus novelasrevistas.grancanaria.comrevistas.grancanaria.com. No sería descabellado pensar que Galdós encontró estimulante la perspectiva de Unamuno y la generación del 98 sobre la necesidad de renovar a España espiritualmente; de hecho, en sus últimas obras Galdós adopta a veces un tono más alegórico y idealista (por ejemplo, El caballero encantado, 1909, tiene tintes simbólicos casi modernistas). Aunque Galdós nunca declaró abiertamente haber sido influido por Unamuno, la crítica moderna ha reevaluado esta posibilidad: “Todos hemos intuido la influencia de Galdós en Unamuno… pero lo contrario… ocurre también”, apunta la investigadora María del Carmen R. Acosta, proponiendo que hubo una “simbiosis” fecunda entre ambosrevistas.grancanaria.com. En suma, Galdós inspiró a Unamuno en sus inicios literarios, y a su vez Unamuno pudo inspirar a Galdós en algunos aspectos creativos hacia el final de la carrera del novelista. Su diálogo intelectual se dio de forma sutil, a través de las páginas que intercambiaron y de las ideas que flotaban en el ambiente cultural de la España de fin de siglo.

Legado cultural en la literatura española

El legado que han dejado Benito Pérez Galdós y Miguel de Unamuno en la literatura española es inmenso y perdurable. Galdós, con su colosal producción novelística, restauró la novela española y la elevó a cotas comparables a la de los grandes novelistas europeos (a menudo se le compara con Balzac, Dickens o Tolstói). Sus obras continúan leyendo y estudiándose, y muchas han sido adaptadas al cine y la televisión, lo que demuestra su vigencia. Galdós legó un retrato insustituible de la sociedad española del siglo XIX; gracias a él conocemos en profundidad las costumbres, el habla y la psicología de varias generaciones de españoles. Ha sido llamado “novelista nacional” por haber narrado la historia y la realidad de España con un alcance y profundidad sin par. Cada nueva generación de escritores ha encontrado en Galdós un modelo de realismo comprometido: autores del siglo XX como Juan Marsé, Luis Martín-Santos o incluso contemporáneos como Almudena Grandes (quien escribió modernos episodios nacionales) muestran la huella galdosiana en su forma de reflejar la sociedad. Por su parte, Unamuno dejó un impacto igual de notable pero en un registro distinto. Es considerado figura clave de la Generación del 98 y pionero de la novela introspectiva y filosófica. Su concepto de la nivola abrió caminos a la experimentación narrativa en la literatura hispánica, anticipando recursos metaliterarios que luego usarían escritores como Julio Cortázar o Miguel de Cervantes (en la relectura contemporánea). Las inquietudes existenciales de Unamuno –esa mezcla de filosofía y literatura– influyeron en pensadores y autores dentro y fuera de España. La angustia metafísica y la búsqueda de sentido que palpitan en San Manuel Bueno, mártir o en El sentimiento trágico de la vida resonaron en escritores existencialistas europeos de mediados de siglo (se ha llegado a asociar a Unamuno con corrientes que luego veríamos en Sartre o Camus, salvando las distancias). Además, Unamuno encarna en España la figura del intelectual comprometido, dispuesto a alzar su voz ética frente a las injusticias, lo cual ha sido un modelo para escritores-intelectuales posteriores. Su famosa confrontación con Millán Astray en 1936 quedó como símbolo del poder de la palabra frente a la sinrazón, y consagró a Unamuno en la memoria cultural como conciencia moral de la nación.

En definitiva, Benito Pérez Galdós y Miguel de Unamuno, cada uno a su manera, enriquecieron la literatura española y la forma en que los españoles se piensan a sí mismos. Galdós nos legó el gran fresco novelístico de España, con sus luces y sombras sociales; Unamuno nos legó la pregunta constante sobre el ser de España y del ser humano, con sus luces y sombras espirituales. Sus similitudes –su amor por España, su afán de verdad, su independencia de criterio– los hermanan, mientras que sus diferencias –de estilo, de visión trágica o no de la vida– los complementan ofreciendo miradas distintas y necesarias. Ambos se leyeron, se respetaron e incluso se criticaron, reflejando el relevo generacional y el diálogo de ideas en un momento crucial de nuestra historia (la transición del siglo XIX al XX, con sus crisis y esperanzas de regeneración). Hoy en día, la obra de Galdós sigue viva en cada novela histórica o social bien construida, y la de Unamuno en cada obra literaria que se atreve a indagar en las dudas existenciales del ser humano. Su legado cultural, por tanto, no solo pertenece al pasado, sino que continúa alimentando la literatura y el pensamiento contemporáneo. Como dos faros en la historia literaria de España, Galdós y Unamuno iluminan –cada uno con su tono– el camino para comprender no solo una época, sino la condición humana y las eternas cuestiones de una sociedad en busca de su identidad.