No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

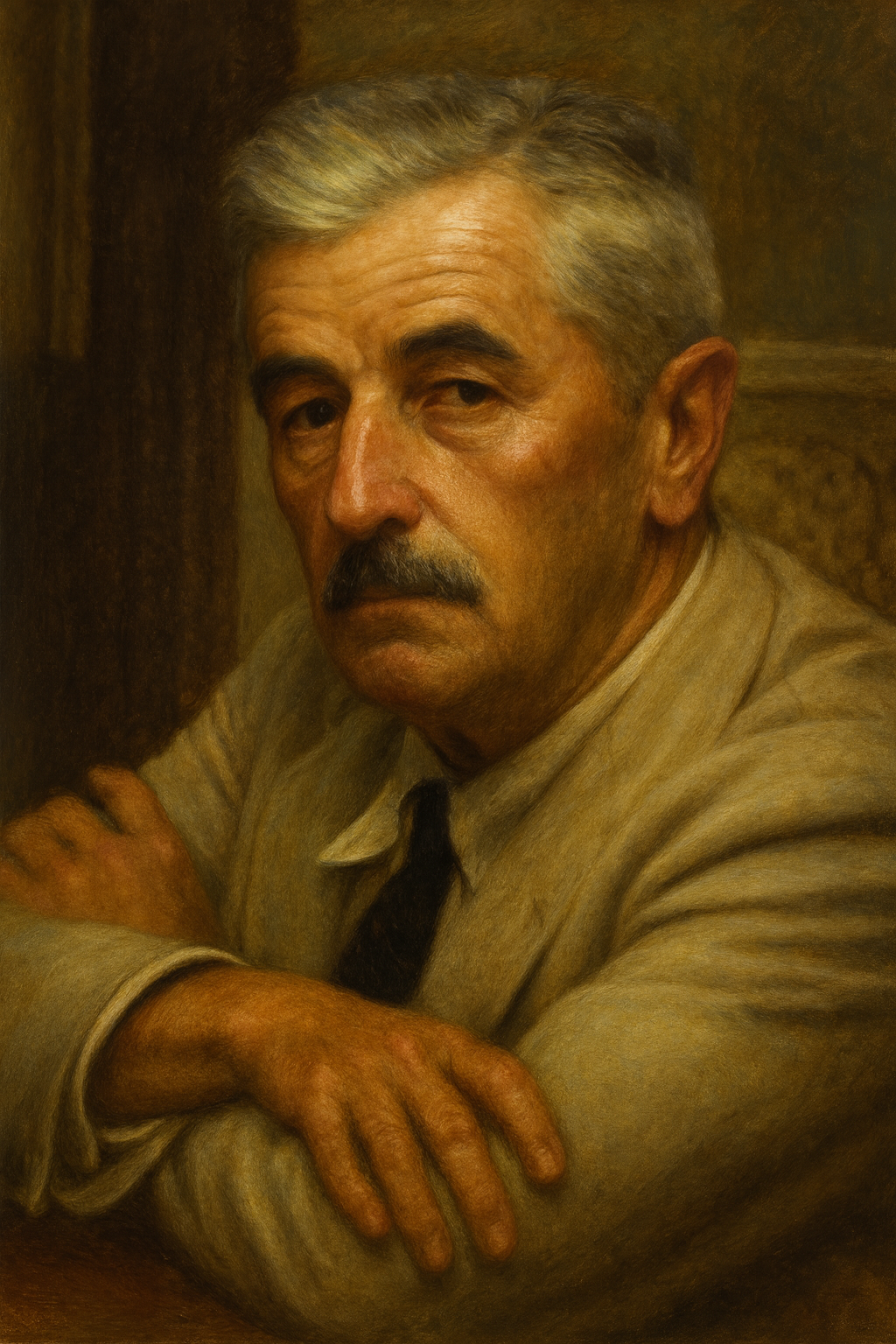

William Faulkner, fotografiado al llegar a Estocolmo en 1950 para recibir el Premio Nobel de Literatura. Hoy se conmemora un aniversario más del nacimiento de William Faulkner, novelista estadounidense nacido en 1897 que se erige como una de las figuras capitales de las letras del siglo XX. Faulkner es reconocido por la crítica como uno de los escritores más importantes, complejos e innovadores de su generación. Autor de novelas imprescindibles ambientadas en el sur profundo de Estados Unidos, su estilo narrativo rompedor y su profunda exploración del alma sureña le valieron el Premio Nobel de Literatura en 1949. A Faulkner se le ha llegado a apodar “la voz del Sur”, por retratar como nadie la realidad y los mitos de la vida sureña, consolidándose como uno de los grandes novelistas estadounidenses de su tiempo.

Los orígenes de un narrador sureño

William Cuthbert Faulkner nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany, Misisipi, en el seno de una familia sureña tradicional. Siendo niño se mudó con sus padres a Oxford, Misisipi, localidad que marcaría el epicentro de su universo literario. Desde temprana edad quedó fascinado con las historias románticas y heroicas de un Sur derrotado en la Guerra Civil que le contaban sus mayores. Esas narraciones familiares sobre plantaciones, viejos coroneles y heridas históricas encendieron su imaginación y forjaron muchos de los temas de su obra. Un dato curioso es que durante su juventud el escritor decidió alterar la ortografía de su apellido añadiendo una “u” –de Falkner a Faulkner– por razones nunca del todo aclaradas, un gesto que subraya su carácter singular.

Aunque en su juventud llegó a alistarse en las fuerzas armadas durante la Primera Guerra Mundial, Faulkner no llegó a entrar en combate activo. Sin embargo, ese intento fallido de convertirse en piloto militar no mermó su determinación literaria. A diferencia de muchos escritores de su generación que emigraron a Europa en busca de inspiración, Faulkner regresó a su pueblo sureño. Aquella tierra de condados rurales, marcada por rígidas divisiones raciales y tradiciones arraigadas, se convirtió en la base de su Yoknapatawpha, el mítico condado ficticio donde transcurren muchas de sus historias. Desde su refugio en Oxford, Misisipi, el autor empezó a trazar una saga de obras interconectadas que pintan un fresco inigualable del Sur estadounidense, con sus familias decadentes, sus conflictos raciales y su pasado siempre presente.

Obras emblemáticas de su carrera

Durante las décadas de 1920 y 1930, Faulkner publicó la mayoría de sus obras maestras, muchas de ellas ambientadas en ese universo sureño imaginario. Entre sus novelas más destacadas se encuentran:

- El ruido y la furia (1929) – Considerada su novela más innovadora, explora la decadencia de la familia Compson (antiguos aristócratas sureños) mediante una narración audaz y fragmentada que incluye el monólogo interior de un personaje con discapacidad intelectual. Su estructura experimental –inspirada en una cita de Macbeth de Shakespeare– desafió las convenciones literarias de su época y causó asombro por su profundidad técnica y emotiva.

- Mientras agonizo (1930) – Relata el periplo de la humilde familia Bundren para enterrar a su matriarca, Addie, en su pueblo natal. Faulkner construye la historia a través de múltiples voces narrativas: cada capítulo es un monólogo de un miembro distinto de la familia, lo que permite al lector armar un rompecabezas psicológico y perspectivístico. Esta novela coral, a la vez trágica y llena de humor negro, demuestra el dominio de Faulkner para dar vida a personajes rurales con una humanidad compleja.

- ¡Absalón, Absalón! (1936) – Saga épica sobre el ascenso y la caída de Thomas Sutpen, un implacable terrateniente sureño, y el oscuro secreto familiar que arrastra a sus hijos. A través de saltos temporales y narradores que reconstruyen los hechos desde distintos ángulos, la novela aborda frontalmente el legado de la esclavitud y el racismo en el Sur profundo. Muchos críticos la señalan como la cumbre de la prosa faulkneriana, el punto más alto de su experimentación modernista y quizás su obra más lograda por la ambición y complejidad con que está escrita.

- Otras obras notables – Además de las anteriores, Faulkner dejó una prolífica producción. Novelas como Luz de agosto (1932) y Santuario (1931) también sobresalen en su bibliografía: la primera teje historias cruzadas de marginados en un pequeño pueblo sureño, mientras que la segunda escandalizó en su día por su crudeza al retratar el crimen y la corrupción. En el plano del relato corto, Faulkner destacó con la colección Estos 13 (1931), que incluye el célebre cuento “Una rosa para Emily”, una historia inquietante sobre la soledad y el paso del tiempo en un pueblo sureño, considerada hoy un clásico de la narrativa breve.

Un estilo literario innovador y desafiante

Faulkner fue un narrador innovador en toda la extensión de la palabra. Se le considera uno de los principales modernistas estadounidenses de los años 30, en la línea experimental de escritores europeos como James Joyce o Virginia Woolf. Al igual que estos, Faulkner jugó con la forma de contar las historias como pocos antes que él. Empleó técnicas narrativas vanguardistas como el monólogo interior (que transcribe el flujo de pensamientos de los personajes directamente en la página), la multiplicidad de narradores o puntos de vista, y la estructura no lineal del tiempo en muchos de sus relatos. Esta ruptura con la narración cronológica tradicional obligaba al lector a ser activo y armado de paciencia, pero daba como resultado una profundidad psicológica y una riqueza de matices extraordinarias en sus novelas. Su prosa, densa y trabajada, difuminaba a menudo la frontera entre narrativa y poesía, con descripciones líricas y un lenguaje lleno de invención. No es casualidad que se hable del “tono polifónico” de sus relatos y de “narrativas fracturadas”: cada historia de Faulkner suele ofrecer un coro de voces y saltos temporales que, ensamblados, forman un tapiz narrativo único.

El universo literario de Faulkner está impregnado de la atmósfera de su Sur natal. Sus narraciones combinan un tono trágico y melancólico con destellos de humor e ironía, y oscilan entre la crudeza y la ternura al retratar a sus personajes. En palabras de un crítico, Faulkner fue “la voz espesa y sensual, trágica y humorística, lúcida y contradictoria del Sur norteamericano”. Temáticamente, no rehuía asuntos incómodos: a lo largo de su obra aborda sin tapujos los conflictos de raza, de clase y de sexo en la sociedad sureña. Sus libros tocaron temas tabú para su época –como el incesto, la violación, el racismo o la locura–, lo que le granjeó críticas y controversias en su momento. Asimismo, la complejidad experimental de sus novelas (con frecuentes cambios de narrador, desorden cronológico, juegos lingüísticos y neologismos) hizo que muchos las consideraran desafiantes o “difíciles”. Sin embargo, esa dificultad es la otra cara de su genialidad: Faulkner quería que el lector se sumergiera por completo en el mundo interior de sus personajes y sacara sus propias conclusiones. De hecho, en su discurso de aceptación del Nobel llegó a afirmar que la única fuente de gran literatura es “el corazón humano en conflicto consigo mismo”. Fiel a ese credo, supo explorar como pocos los dilemas morales, las pasiones y los fantasmas interiores que definen la experiencia humana.

Impacto en la literatura universal y legado

La influencia de William Faulkner en la literatura posterior ha sido profunda y global. Tras la Segunda Guerra Mundial, su peculiar manera de narrar inspiró a escritores de diversas latitudes, idiomas y estilos. En Hispanoamérica, por ejemplo, Faulkner fue una influencia clave para los autores del llamado Boom latinoamericano de mediados del siglo XX. Gigantes de nuestras letras como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa han reconocido abiertamente la huella faulkneriana en sus obras. De hecho, se ha dicho que novelas emblemáticas del Boom, como Cien años de soledad de García Márquez o Pedro Páramo de Juan Rulfo, no habrían existido tal como las conocemos sin la lectura previa de Faulkner. La deuda literaria con el narrador sureño es evidente también en otros rincones del mundo: desde la prosa introspectiva del austriaco Thomas Bernhard hasta las sagas sureñas de la estadounidense Joyce Carol Oates, pasando por autores europeos como Antonio Lobo Antunes o Javier Marías, muchos han bebido de las innovaciones y temas que Faulkner llevó al canon.

En vida, Faulkner obtuvo reconocimiento tardío pero considerable, culminando en el Nobel de Literatura que se le concedió en 1949 por la potencia y originalidad de su contribución a la novela moderna. También fue galardonado con premios como el Pulitzer (que ganó en dos ocasiones en la década de 1950). Sin embargo, más allá de los premios, su verdadero legado perdura en la vitalidad de sus libros. Obras como El ruido y la furia o ¡Absalón, Absalón! se siguen reeditando y leyendo en todo el mundo, estudiadas en universidades y descubiertas por nuevas generaciones de amantes de la literatura. Su imaginación desbordante creó un microcosmos ficticio –el condado de Yoknapatawpha– que hoy es un referente literario equiparable al Macondo de García Márquez o la Comala de Rulfo. Faulkner elevó las letras sureñas al plano universal: transformó las historias locales de Misisipi en alegorías sobre la condición humana que resuenan en cualquier rincón. Siete décadas después de su muerte, su influencia permanece viva y su lugar en el canon literario universal está más que asegurado. Como Faulkner escribió en una de sus páginas más célebres, “El pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado”. En esa frase —tan breve como poderosa— se condensa la esencia de su visión: la presencia imborrable de la historia y de la memoria, un legado literario que, al igual que sus personajes, nunca dejará de estar presente en nuestra cultura.