No hay productos en el carrito.

Mariacarmela Ucciardello, UAM, Departamento de Filología Española

Resumen: En Benito Pérez Galdós, la preocupación por la cultura de la mujer es muy temprana, puesto que desde los primeros años de la década de los setenta, colabora en la revista «La Guirnalda» y a través de sus personajes se plantea diversos experimentos pedagógicos, siempre con un mensaje contundente: es necesario abrir la mente. En aquellos años, se enciende el debate sobre la educación de la mujer gracias a los Congresos Pedagógicos de 1882 y 1892 que patentizan que aún se pensaba que saber leer y escribir era motivo de perdición de las hijas. Y Tristana es la novela en la cual Galdós ha querido afrontar el reto de sostener la educación femenina, aunque su mensaje ha sido malinterpretado. Galdós presenta un caso límite que no debía de ser insólito, sobre todo entre las clases más débiles. Tristana plantea la necesidad de una independencia económica para la mujer, y asimismo rechaza el papel de mantenida aunque sea en la legalidad del matrimonio; así propone una nueva organización para la vida de la mujer que se haga dueña de sí misma, como el hombre. Por tanto, Tristana es la historia de una mujer que toma conciencia de su situación.

Palabras clave: Tristana, educación, mujer, Congreso Pedagógico, concienciación.

Introducción: Estudio preliminar sobre Tristana: una novela ambigua

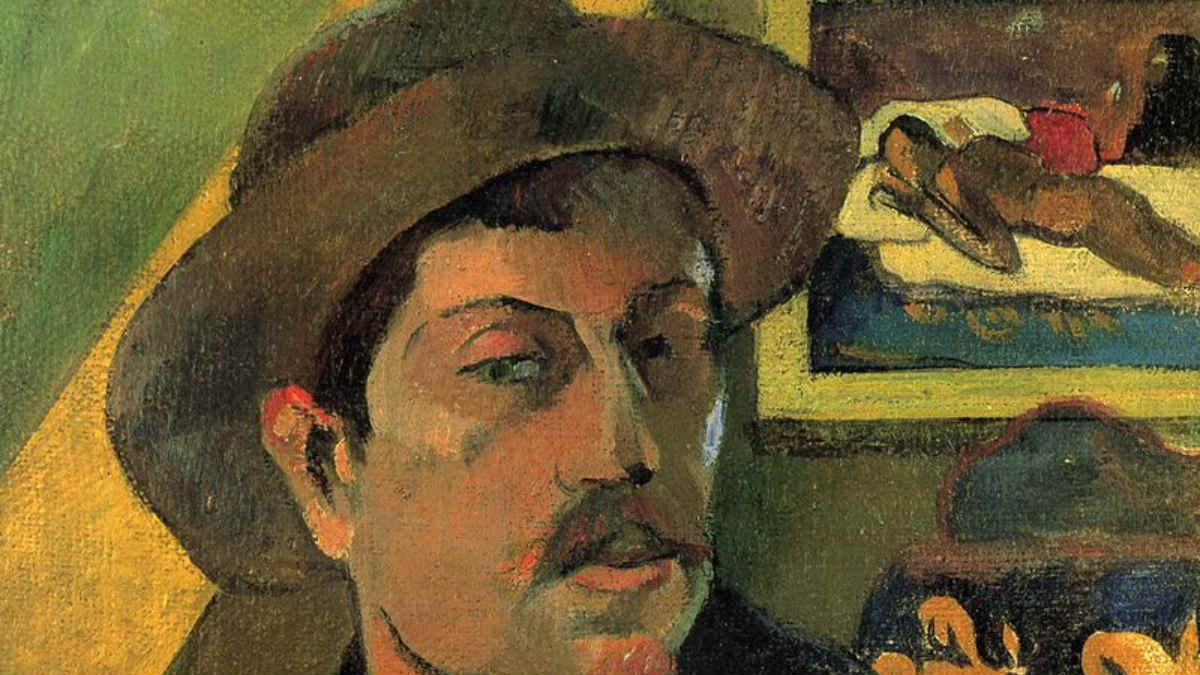

El presente trabajo nace como ampliación a mi anterior investigación que llevé a cabo hace un año, cuando me propuse analizar la intertextualidad de La Celestina y de Don Quijote en la novela Tristana, obra que escribió Benito Pérez Galdós en 1892. Con motivo de las celebraciones del centenario de la muerte del gran maestro Don Benito me parece preciso profundizar más detenidamente en unos aspectos concretos de esta misma novela, y sobre todo porque sigue abriendo todavía nuevos cauces para la interpretación además de interesantes debates literarios. El tema en cuestión me parece muy actual y aunque mucho se ha avanzado en el tema de la educación de la mujer, todavía la mujer española según las estadísticas se dedica a trabajos infravalorados y escasamente retribuidos con respecto a sus colegas varones, sobre todo por falta de medidas de conciliación laboral. Y es que la novela en cuestión se presta a la reflexión sobre la educación y la consiguiente incorporación de la mujer el mundo laboral. A pesar de la atención creciente que esta obra ha recibido a partir de los años setenta, ya sea en España, ya sea fuera de su país de origen, aún quedan sin investigar aspectos fundamentales de su planteamiento que es preciso esclarecer. Uno de estos es la determinación de su escritura por parte del autor y la actitud personal del propio Galdós frente al problema de la emancipación y educación de la mujer burguesa de su época. El escritor canario sin duda ha sido muy atento en tratar el tema del trabajo femenino en su inmensa producción, ya sea la novelística ya sea el teatro, ya sea la obra histórica, que es retrato puntual de una España inestable, aplastada por continuos altibajos, como la caída de Isabel II en 1868, la proclamación de la República en 1870 y la Restauración en 1875. La España que emerge es un país que no logra avanzar y se queda estancado (Pérez Galdós 1975: 5). Así bien, la novela Tristana (1892), dentro de la inmensa producción literaria de Benito Pérez Galdós, ha sido evaluada por muchos críticos como una obra híbrida, que no se encasilla en la típica escritura galdosiana, ni siquiera en las formas narrativas típicas de la España de finales del siglo XIX. No es casualidad por tanto que esta novela, aparecida en 1892, haya sido definida ambigua por algunos estudiosos, ya que contiene luces y sombras de una situación histórica vigente; resulta ambigua, en rigor, ya sea por la historia que cuenta, ya sea por los personajes y la construcción narrativa, ya sea por la perspectiva de la narración, ya sea por la simbología a la que hace referencia[1].

Los acontecimientos narrados se desarrollan alrededor del triángulo amoroso cuyo centro es Tristana, a primera vista mujer fatal que crea un complejo juego erótico, seduciendo a dos hombres; en realidad, ella es huérfana y extraviada, víctima de este entramado de sentimientos y pasiones. Concretamente, por un lado se asiste a la seducción de la joven por parte del viejo tutor Lope; por otro, Tristana coge cariño al joven pintor Horacio, todavía inexperto en ámbito sentimental y hambriento de aventuras amorosas pícaras, dispuesto a experimentar el placer sexual. Los dos amantes se disputan a la mujer, según un esquema casi melodramático, similar a cierta literatura de folletín. Con todo, nada es folletinesco, en cuanto que lo que realmente importa es lo que no se dice ni se cumple pero se querría decir y cumplir[2].

Algunas referencias topográficas y temporales son imprecisas y borrosas, esto podría significar que el comienzo de la novela debería colocarse en 1887 y su final sobre 1891, en efecto la falta de precisión es una señal de que la obra era contemporánea a los lectores que la leerían en 1892. Por tanto la situación social de la protagonista es muy conocida al lector del tiempo. Las imprecisiones sirven al escritor para aislar a sus personajes de sus realidades y más bien otearlos en sus propias intimidades y en sus juegos amorosos que poco a poco se van complicando más; la presentación de Horacio se extiende por dos capítulos, el enfoque de la narración se centra en la evolución de la personalidad de Tristana, por lo cual los lugares también ganan importancia solo cuando se refieren a su estado psicológico; en detalle, el espacio y el tiempo no son objetivos.

La narración avanza conforme a los cambios en cuanto a sus pasiones, sus intereses y sus sentimientos; en primer lugar, ella siente el amor hacia Horacio, hacia la pintura, los idiomas, el teatro, la música, para luego pasar al odio hacia Lope, al desamor y a la indiferencia hacia Horacio, al amor hacia la iglesia y la repostería, a la resignación y al afecto filial hacia Lope (Pérez Galdós 1991:11-12). Según ciertos estudios, en las obras de Pérez Galdós generalmente, el hombre quizá pueda en cierta medida moldear su existencia y someter la realidad externa con su voluntad; según esta lectura pues, la destrucción a la que llegan ciertos personajes se debería a la perversión de los valores morales o a la incapacidad de fijarse un radio de acción (Correa 1977: 12). En el caso de Tristana, estamos en presencia de un personaje cuyas calidades son sintomáticas de la etapa evolutiva de la escritura de Benito Pérez Galdós, que se abre al mundo interior del ser humano; en este aspecto, se puede ver la perfección que ha logrado el escritor canario[3]. Efectivamente, la joven es un personaje contradictorio, que con sus vacilaciones y sus pensamientos ha hecho cavilar a la crítica; con todo, no creo que se pueda echar la culpa de su fracaso material a la incapacidad de percibir sus limitaciones; más bien, se debe leer su comportamiento en su contexto socio-político, en el que según el Código Civil y Penal a una menor de veinticinco años no se le concedía dejar la casa del tutor para fugarse con otro hombre a no ser el marido.

La joven, según mi parecer, ha sufrido una violación porque cohibida y es consciente de su perdición y del aislamiento social que es lo único que le queda; la mujer es como perdida y atontada, sin ninguna percepción positiva de sí y de su futuro, por lo cual Lope logra influenciarla con sus ideas negativas acerca del matrimonio. De resultas, la joven rechaza el casamiento y la maternidad que le resultan conceptos de difícil entendimiento; su primer deseo es la emancipación. Leyendo atentamente el texto, se nota en seguida que estamos delante de una novela que se diferencia de las demás; así bien todos los personajes se configuran por medio de su voz, adquiriendo cada uno su personalidad, a través del estilo indirecto libre, de ahí que puedan reflexionar por su cuenta. Esa diversidad de voces da a la novela cierta frescura que la hace innovadora e insólita, en busca de nuevas soluciones para la descripción del ser humano[4].

Quizás sea por ello que la susodicha novela se haya prestado mucho a la interpretación y a las numerosas adaptaciones, en primer lugar la conversión a la gran pantalla por el popular director de cine Luis Buñuel, que realizó la película homónima en 1970, adaptándola a su proyecto personal que veía los hechos ocurrir en el Toledo de los años treinta. Y concretamente, esta es la novela que desencadenó protestas y críticas feroces, la mayoría inmotivadas, cuando no pasó desapercibida, precisamente por ser un tipo de novela muy rara en la novelística de la época que aparece además en fecha tardía en España; es bastante sabido que en este país, a finales del siglo pasado, el papel nuevo que debía corresponder a la mujer en la sociedad no había penetrado el tejido social que todavía estaba ligado a unas pautas ancestrales, ya que solo un reducido círculo del mundo intelectual y proletario daba protagonismo político y social a un ideal de mujer que se valía por sí misma (Casalduero 1974:104).

En Italia la novela ha llamado la atención de estudiosos que han contribuido a la fama de ella, como el propio Galeota, cuya hipótesis de que el escritor canario ha cerrado su novela dejando al lector la tarea de poner en tela de juicio a Tristana parece razonable. Según esta teoría pues, el lector al que se refiere Galdós no es simplemente el contemporáneo, sino el moderno que se siente atraído por la fuerte introspección psicológica y el planteamiento psicoanalítico de la novela (Pérez Galdós 1991: 20). En este sentido, Tristana sobresale entre los demás personajes por ser el personaje más bien delineado y la verdadera protagonista, como opino yo misma, aunque no todos los críticos coinciden en esto, como Federico Carlos Sainz De Robles o bien Angela Bianchini, que suponen que los protagonistas son Lope y Tristana (Galeota 1988: 110).

El mundo interior de Tristana: el lenguaje amoroso de las cartas a Concepción Morell Nicolau

Tristana es icono de feminidad, tan polifacética y misteriosa como es; inteligente, curiosa, apasionada, sensible, candorosa en sus sentimientos, incapaz de odiar a alguien, predispuesta al arte, de mentalidad abierta y de ideas avanzadas por aquel tiempo. Es una figura problemática que no se encasilla en ningún cliché, criatura literaria pensada para un lector culto y liberal del Madrid de finales de 1800. La encontramos al principio de la novela hija y huérfana, para luego pasar a ser manceba y al final mujer del viejo tutor; al conocer a Horacio es amiga, amante, mujer totalmente devota al pintor (Pérez Galdós 1991: 13-14); se encuentra en un estado de delirio constante, en tanto que crea un lenguaje excepcional y personal, lleno de referencias literarias y de formas inventadas. En concreto, se trata de un lenguaje amoroso que no tiene semejanza con el de las demás novelas galdosianas ni con el de ningún novelista español del siglo XIX. Tristana efectivamente considera necesario innovar el lenguaje para poder patentizar sus sentimientos. Efectivamente, para la creación de dicho personaje y para sus características expresivas, Galdós recurre a su correspondencia epistolar, para darle libertad absoluta; es el personaje mismo que relata sus propias cavilaciones y sus sueños al lector, sin intermediarios. Frente a esto, no está de más decir que esa ficción epistolar tiene un referente real como es la experiencia personal del escritor. Justo en aquellos años Pérez Galdós está viviendo la relación con Concepción Morell Nicolau, cuya correspondencia decide utilizar sin ningún recato. Galdós conoce a Concha Morell poco tiempo antes de la publicación de la novela (Pérez Galdós 2003:50). Concha es una muchacha hermosa, de tez blanca y aspecto elegante, muy vivaz; se queda huérfana a los diecinueve años, cuando la madre muere encerrada en el asilo cordobés de las Hermanitas de la Caridad; la joven, con todo, continúa en Madrid para ser actriz; en el ambiente del teatro madrileño, conoce a Galdós que por entonces tenía unos 48 años, mientras Concha tenía unos 29. Galdós ve en la joven la belleza y la cultura, lo que hacía falta a Lorenza Cobián, mujer con la que tuvo una hija. Galdós ayuda a la joven a entrar en la compañía teatral de Antonio Vico, y mantiene secreta la relación amorosa que entabla con ella (Ortiz-Armengol 2000:303-304); no destruirá nunca las cartas de su amante, aun cuando se acabe la relación; eso ha sido un gran bien por los especialistas galdosianos, en cuanto ellas han permitido avanzar en propuestas y suposiciones críticas. Las cartas escritas por Concha al escritor son unas ciento sesenta, en las que es patente una gran pasión amorosa hacia Galdós, al que ve también como un maestro. Concha Morell es reconocible en las características principales del personaje literario: su orfandad, la muerte de su madre en un asilo, tras la cual es recogida por un conocido de su madre y no por la familia. La relación que Galdós instaura con Concha provoca un triángulo igual al que vemos en la novela, pero esto no significa que haya un paralelismo preciso entre cada uno de los miembros reales del triángulo y los de la narración[5]. Hasta las palabras de Tristana coinciden con las que Concha escribe en sus cartas al escritor, como las citas de la Divina Comedia e incluso las ideas sobre el papel de la mujer en la sociedad, como la de trabajar para ser independiente, el saberse condicionada por la misma sociedad, y el estar despreocupada por casarse (Pérez Galdós 2003: 51; Ortiz-Armengol 2000:308). Gracias a las cartas intercambiadas por Horacio y Tristana, el lector aprende detalles sobre los dos que los hacen más humanos hasta llegar al silenciamiento de ellos; además, es emblemático el silencio de Tristana que no vuelve a hablar desde el capítulo XXVII hasta el final (Pérez Galdós 2003: 52-53). Creo que la parte de la correspondencia epistolar es el aspecto más moderno de la novela, en buena medida propio de la literatura contemporánea, por ser materia novelable que se sustituye a la acción narrativa.

La educación de la mujer: una cuestión urgente

No hay la menor duda de que la temática educativa es un punto central en la estética de Pérez Galdós, ya que está presente en toda su novelística y también en su teatro. Hojeando ya las páginas de sus primeras novelas se detecta que abundan tanto las disquisiciones acerca de los estudios que tiene un personaje como las referencias a la realidad pedagógica de la época. Galdós está al tanto de las nuevas ideas, de las escuelas normales, como ya ha señalado Ezpeleta Aguilar:

Se hace eco de los ideales pedagógicos despertados por la «Gloriosa» y constata el fracaso educativo de la Primera República; está atento a la cuestión universitaria en los momentos de la creación de la Institución Libre de Enseñanza; toma el pulso a la escuela en torno a los momentos del Congreso Nacional Pedagógico de 1882 y de la eclosión de la prensa profesional del magisterio; muestra algún grado de desengaño ante la retórica educativa del regeneracionismo o evoca los años universitarios de juventud. Tales inquietudes aparecen siempre contextualizadas en la realidad del momento relatado, de modo que es posible reconstruir de forma aproximada la situación real del problema (Ezpeleta Aguilar: 2009, 237, citado en Luján Ramón, Salvadora, 2017: 67).

En mi opinión, el didactismo es uno de los más importantes hilos que recorren las tramas de la extensa producción galdosiana, baste citar la entrevista que le realizó Luis Antón de Olmet en 1912, en la que le preguntó a Galdós si era partidario «del arte por el arte», al que el autor canario respondió:

No, jamás. Creo que la literatura debe ser enseñanza, ejemplo. Yo escribí siempre, excepto en algunos momentos de lirismo, con el propósito de marcar huella. Doña Perfecta, Electra, La Loca de la casa, son buena prueba de ello. Mis episodios nacionales indican un prurito histórico de enseñanza. En pocas obras me he dejado arrastrar por la inspiración frívola (Aguayro: 1986, 34).

Estas palabras confirman que el autor creía firmemente que la educación es una herramienta eficaz para la transformación del individuo y de la sociedad, de ahí que se puedan enumerar una serie de temáticas educativas en su producción, que están profundamente relacionadas con los problemas de la sociedad española. Por ejemplo, la tan necesaria triple reforma —política, económica y moral-, que debía plantearse, no de forma revolucionaria, sino a través de la transformación de la sociedad por medio de la educación (Luján Ramón, 2017: 70). En Galdós, la preocupación por la cultura de la mujer es muy temprana, puesto que desde los primeros años de la década de los setenta, colabora en la revista «La Guirnalda», que se propone elevar el nivel cultural de la mujer (del Prado Escobar, 1980:166) y a través de sus personajes podemos tener acceso a diversos experimentos pedagógicos, con sus pros y sus contras, pero siempre con un mensaje contundente: es necesario abrir la mente y dejar atrás el inmovilismo. En sus novelas más afamadas aparecen personajes tales como don José Ido Del Sagrario, profesor obcecado ya sin vocación, o bien bondadosos pedagogos de estirpe krausista al modo de Máximo Manso, que confía en las virtudes de la instrucción para cambiar el mundo; esto refuerza la idea de la importancia social que según Pérez Galdós tenía la categoría de los maestros de la sociedad española. En cuanto a la mujer, el escritor canario menciona siempre la formación de sus heroínas como muy defectuosa, visto que se le ofrecía justo lo básico, baste pensar en Marianela, Isidora Rufete, Rosalía de Bringas, por ejemplo, entre muchas otras. Como es natural la formación de las mujeres galdosianas varía según la clase social a la que pertenecen; sin embargo, en el fondo, la misma «incultura» se nota en las burguesas que en las plebeyas, que eran la mayoría analfabetas; en cambio, las burguesas aparentemente parecían más instruidas que éstas, pero su formación era rudimentaria sin más. En otras novelas nos encontramos con personajes femeninos que trabajan como institutrices, como Leré en Ángel Guerra (1890), o Irene en El amigo Manso (1882), que flaquean mucho en su trabajo y lo abandonan, una para el convento, la otra para el casamiento. Ya en su madurez volverá al tema de la educación en El caballero encantado. Sin embargo, según mi parecer, Tristana es la novela que más se ocupa de la educación de la mujer burguesa, y creo que Galdós ha querido plantear este tema de forma muy distinta y hasta provocadora, denunciando las terribles situaciones de las solteras huérfanas de la sociedad decimonónica, que eran muy perjudicadas en aquel contexto histórico-social. Ahora bien, en pos de lo que se acaba de mantener, el presente trabajo pretende reflexionar sobre algunos aspectos muy concretos de la susodicha novela galdosiana, que, insisto, es la novela que mejor protagoniza todas las facetas del tema de la educación femenina, un tema que se hizo candente en los años ochenta y noventa. Está fuera de toda duda que Tristana representa la situación de las mujeres más desfavorecidas de capa pequeña-burguesa que se desvivían por aprender una profesión socialmente respetable y remunerativa lo bastante para costear sus necesidades. Además, por primera vez en la historia de la narrativa de autoría masculina, el escritor da la palabra a una figura marginal, una mujer, es decir, un ser inferior, que expresa sus esperanzas por el porvenir y su aversión al matrimonio y a los hijos, en primera persona. Galdós deja entender que la mujer es capaz de un pensamiento racional y no es solo sentimiento; como el escritor socialmente comprometido y de gran calibre que es, siempre más afín al Regeneracionismo de Costa, Azcárate y Melquiades Álvarez, Galdós ha dado gran importancia a la educación y al papel de la mujer en la regeneración del país. En 1892 al aparecer en el mercado editorial, la novela levanta una gran polvareda, por ser una novela de difícil interpretación que ha sido definida nada menos que poco valiosa. La novelaapareció inmediatamente después del estreno de Realidad. Así bien, para Doña Emilia Pardo Bazán las razones de este desacierto estarían en la casi simultaneidad de la composición de la novela con la del drama Realidad, así como en su aparición inmediata al estreno de la obra teatral. Hay que decir que a la condesa la novela le pareció reducida a una intriga folletinesca, al relatar la vida de una joven tan deseosa de emancipación que finalmente queda reducida a mujer mutilada casada con un viejo, después de protagonizar un triángulo amoroso digno de un simple folletín. La novela dejó en muchos lectores un regusto muy amargo al ver todas las aspiraciones profesionales de la joven mujer frustradas. Acerca de aquellos mismos años, Emilia Pardo Bazán presentó Memorias de un solterón (1896),donde la joven Feita consigue sus sueños de independización, rompiendo sí los moldes tradicionales, pero acabando casada y con un hombre de buen linaje, tal cual le ocurre a Irene. Con respecto a este punto me parece oportuno entresacar que la condesa Pardo-Bazán en rigor de la verdad no propuso una novela tan audaz, y sí que le habría tocado a ella, por ejemplo, hablar del tema que tanto acaloraba el debate literario del momento: la cuestión de la educación superior de la mujer. Y es que, en mi opinión, en el fondo, Pérez Galdós fue un escritor muy a favor de la mujer y de sus derechos, un hombre mucho más avanzado que los hombres de su tiempo en cuanto a dicho tema. Que en su vida privada fuese poco atento a la mujer, es otra cosa, que no puede ser juzgada en este contexto. Esos son tiempos en los que la cuestión del acceso de las mujeres a la Universidad es un tema muy discutido, porque las mujeres demasiado ilustradas alarmaban a los hombres, que preferían apartarlas de esos lugares. Se piensa que Galdós discrepara de cuántos estuvieran en contra del libre acceso a la universidad a las mujeres, prejuicio muy difundido en todo caso también en los entornos progresistas. Y esta no es una afirmación aventurada, ya que Pérez Galdós consigue matizar los rasgos psicológicos de Tristana, solidarizando con ella. En definitiva, trata a la mujer como sujeto por primera vez en la literatura española de autoría masculina, cuando son muy pocas las escritoras-como Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal- que en cierto modo reivindicaban la educación y los derechos jurídicos para la mujer; fíjese en lo que escribe la condesa en 1890:

La distancia social entre los dos sexos es hoy mayor que era en la España Antigua, porque el hombre ha ganado derechos y franquicias que la mujer no comparte. […] Libertad de enseñanza, libertad de cultos, derecho de reunión, sufragio, parlamentarismo sirven para que media sociedad (la masculina) gane fuerza y actividad, a expensas de la otra media femenina. Hoy ninguna mujer de España- empezando por la que ocupa el trono- goza de verdadera influencia política, y en otras cuestiones no menos graves el pensamiento femenil tiende a ajustarse fielmente a las ideas sugeridas por el viril, el único fuerte (Pardo Bazán, 1890: 109).

Lo que observa doña Emilia encuentra cumplida realidad en la novela de la Restauración, cuyos personajes femeninos carecen de personalidad independiente; solo Galdós y Pardo Bazán pusieron en pie un nuevo tipo de mujer que toma conciencia de su propia entidad, tal y como Tristana y Feita, aunque esa última según mi parecer es una heroína poco real y por ende menos empática al lector. Hay quien afirma que Tristana y Memorias de un solterón son en cierto modo complementarias, sin embargo creo que el desenlace de la última es desmesuradamente subjetivo y un tanto utópico; lo que tienen en común las dos protagonistas femeninas es su comportamiento atípico con respecto a otros personajes femeninos de la novela de la Restauración que resultan estereotipados. Ambas en efecto no se someten a las pautas de comportamiento marcadas por la sociedad y por ello se mueven con dificultad en un mundo lleno de obstáculos, insalvables en el caso de Tristana, susceptibles de ser vencidos en el de Feita (Gómez Ferrer- Morant, 2002:60-61), aunque este aspecto levanta muchas dudas. Con todo, no puedo detenerme mucho en esa comparación que dejo para otra ocasión. Hecha esta aclaración, voy a tratar de la novela de Galdós. Tristana, una joven huérfana sin familiares, que apenas tiene una educación, manifiesta unos talentos para las artes creativas y anhela a ejercer una profesión, ya sea la de pintora, sea la de pianista sea la de actriz, para valerse de sí misma. Galdós da razón de la lucha de una mujer, como detectó María Zambrano. Es preciso insistir en que tal rasgo es diferenciador con referencia a casi todas las demás heroínas de Galdós entre las cuales abundan sobre todo las que hacen de la cultura un adorno más para brillar en sociedad, o, para atrapar a un marido. De modo que, lo único que se puede afirmar rotundamente, es que la novela no es una parodia del feminismo, o bien una parodia de su delirio de grandezas, como lo define Bajini (Pérez Galdós 1992: xviii), porque Tristana es de todo en todo libre y lanza un reto a los dos hombres y a la sociedad entera. Por tanto, según mi parecer, no responde a verdad que Galdós prefirió un final acomodaticio para la novela en cuestión, menospreciando el tema de la emancipación femenina. Tristana se atreve a declarar que no quiere someterse al varón, no quiere casarse ni tampoco quiere seguir siendo la manceba del viejo Lope, que abusa de ella desde que se queda sola en el mundo. Se lea el pasaje:

Aspiro a no depender de nadie, ni del hombre qua adoro. No quiero ser su manceba, tipo innoble; la hembra que mantienen algunos individuos para que les divierta, como un perro de caza; ni tampoco que el hombre de mis ilusiones se me convierta en marido. No veo la felicidad en el matrimonio. Quiero, para expresarlo a mi manera, estar casada conmigo misma y ser mi propia cabeza de familia (Pérez Galdós, 2003: 220).

Con esta novela se asiste a un proceso de concienciación de la mujer burguesa decimonónica de su dependencia del varón al que debe obedecer, por no tener una educación ni derechos civiles que la declaren independiente. Tristana plantea la necesidad de una independencia económica para la mujer, y asimismo rechaza el papel de mantenida aunque sea en la legalidad del matrimonio; así propone una nueva organización para la vida de la mujer que se haga dueña de sí misma, como el hombre. Solo de hacerlo así, puede ser libre para poder amar, ya que el amor solo es posible en una situación de igualdad y de libertad, tanto del hombre como de la mujer. Tristana sabe también que lo que dice atenta contra la sociedad que reserva a los que transgreden sus valores la cárcel o el manicomio (Pérez Galdós, 2003: 221). Resulta emblemático con respecto a esto el capítulo V de la novela, donde se muestra muy lúcida y desilusionada por lo se refiere a su propia situación que la apareja a muchas otras mujeres como ella, que eran marginadas socialmente por la situación irregular de su unión. Ni Saturna ni Tristana creen en el matrimonio:

Yo me casé una vez, y no me pesó; pero no volveré por agua a la fuente de la Vicaría. Libertad, tiene razón la señorita, libertad, aunque esta palabra no suena bien en boca de mujeres. ¿Sabe la señorita cómo llaman a las que sacan los pies del plato? Pues las llaman, por buen nombre, libres. De consiguiente, si ha de haber un poco de reputación, es preciso que haya dos pocos de esclavitud. Si tuviéramos oficios y carreras las mujeres, como los tienen esos bergantes de hombres, anda con Dios (Pérez Galdós, 2003: 132).

Lamentablemente, la realidad no ofrece sino la libertad acompañada de mala reputación o el casamiento acompañado de reputación (Ucciardello, 2009: 23). En todo caso, la mujer no puede sentirse libre socialmente, es siempre una propiedad del hombre, sea el padre, sea el marido:

[…]-Ya sé, ya sé que es difícil eso de ser libre…y honrada. ¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras y senadoras, vamos, podríamos…. […] Cuando pienso lo que será de mí, me dan ganas de llorar. […]Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de por qué y para qué nos han traído a esta tierra en que estamos. Yo quiero vivir y ser libre…. […]¿Y no podría una mujer meterse a escritora y hacer comedias…, libros de rezo o siquiera fábulas, Señor? Pues a mí me parece que esto es fácil. […]

-¡Vaya por Dios! Para eso hay que ser hombre, señorita. La maldita enagua estorba para eso, como para montar a caballo. (Pérez Galdós, 2003:133-135).

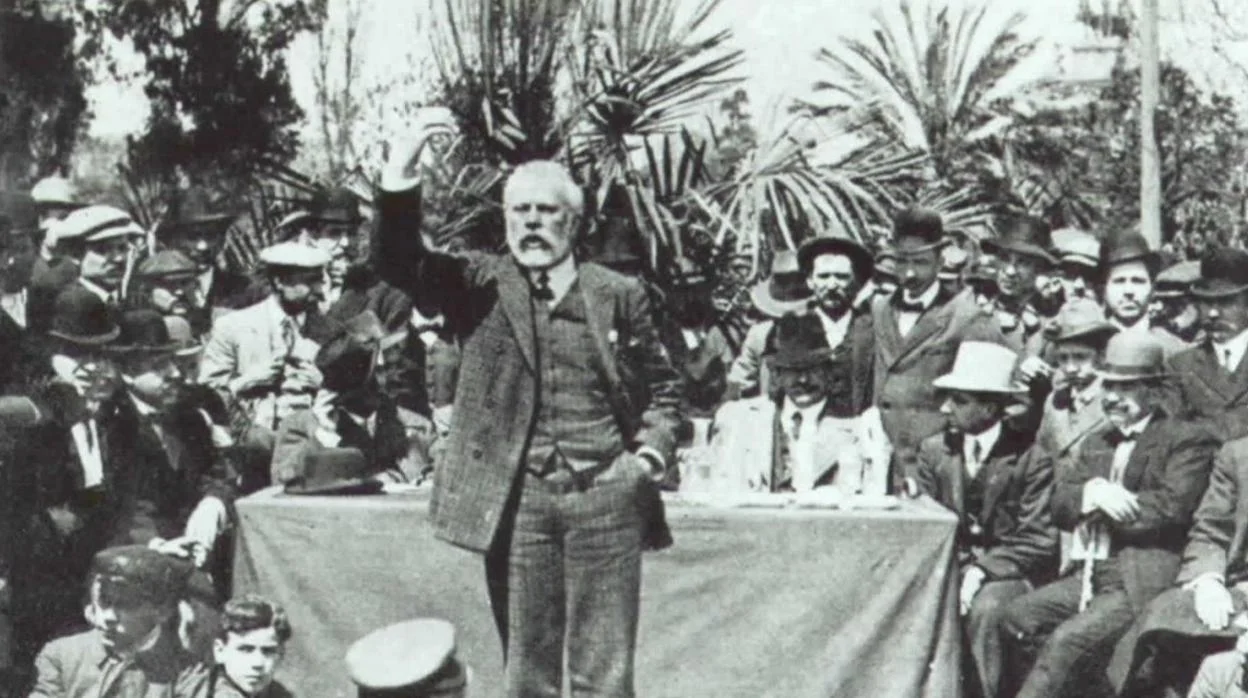

Con lo que no contaba la joven mujer era con que, incluso en el caso de haber recibido educación artística, ésta hubiera sido discriminatoria por el hecho de ser mujer. Se lamenta amargamente Tristana de la falta de «salidas profesionales» para la mujer. Así, que, son tres las carreras femeninas a que se refiere Saturna: el matrimonio, el teatro y la prostitución: «Fíjese, sólo tres carreras pueden seguir las que visten faldas: o casarse, que carrera es, o el teatro…, vamos, ser cómica, que es buen modo de vivir, o…no quiero nombrar lo otro. Figúreselo» (Pérez Galdós, 2003: 132). La mujer estaba bajo la tutela paterna hasta los veintitrés años, dos años antes que el varón, por su fecundidad. Así bien, pasaba a la tutela del marido quien era el que mandaba en la casa en cuanto a la administración de sus bienes; en definitiva, no era dueña ni de sí misma porque reconocida incapacitada para ser sujeto jurídico. El marido era su dueño. Hacia 1870 el matrimonio para ser válido debía de ser celebrado según las disposiciones eclesiásticas del Concilio de Trento, que de todas formas no contemplaba el consentimiento paterno, un aspecto “español” que Carlos III decidió incluir para evitar los matrimonios desiguales. Y también Carlos IV ordenó que los varones menores de 25 años y las hijas menores de 23 no podían contraer matrimonio sin la licencia de su padre. En caso de orfandad, se podía contraer matrimonio aún más temprano, a los 24 y 22; si el tutor era el abuelo, a los 23 y 21, si era el juez a los 22 y 20, inverosímilmente. De aquí se originó la polémica que llevó a Moratín a ocuparse del tema en “El sí de las niñas” (AA. VV., López-Cordón Cortezo, 1982: 79-83). La sociedad que se configura a lo largo del XIX recibe el legado de las inquietudes del siglo XVIII por la educación de la mujer, que se convierte en una de las cuestiones principales que el progreso impulsa. Este empuje se debe a las necesidades económicas del país y de la clase burguesa (AA.VV., Capel Martínez, 1982: 114-115), aun en un panorama cultural escueto donde la escuela era un privilegio, los niveles superiores solo una utopía reservada a una parcela muy reducida de la sociedad. El porcentaje de analfabetas era de 85,9 % y solo el de varones el 64,9 %. La enseñanza a la mujer se reducía a los niveles básicos de la instrucción, que prescribían las prácticas y las labores propias de su sexo (AA.VV., Capel Martínez, 1982: 116). Empezaron a aparecer muy lentamente, algunas otras posibilidades, como las Conferencias Dominicales para la Educación de la Mujer, inauguradas el 29 de febrero de 1869 en el Salón de Grados de la Universidad Complutense por Fernando de Castro, en las que tomaron parte los intelectuales más afamados del momento como Joaquín María Sanromán, Francisco de Paula Canalejas, José Echegaray, Francisco Pi y Margall, entre otros. Sin embargo estas iniciativas solo apostaban por una educación tal cual le hiciera falta a la mujer para ser una buen madre, no para poder acceder a niveles superiores. Llevaba varios años funcionando la Escuela Normal de Maestras, establecida por la Ley Montano de 1857 y dejada al arbitrio de unas Diputaciones, por lo cual no operaban en todo el país y no daban una formación sólida. Todavía en 1880 no se estudiaban en ella ni Ciencias Naturales ni Física, ni Geometría, ni Comercio e Industria. Esta escuela ya estaba en decadencia cuando en 1869 empieza a funcionar la Escuela de Institutrices (Ballarín en Duby y Perrot, 1993: 632); a partir del año 78 inició sus actividades la Escuela de Comercio para Señoras y a partir de 1883 lo hizo la Escuela de Correos y Telégrafos. Ambas continuaban la obra de promoción de la mujer emprendida por el Rector Castro. La enfermería, profesión pensada por mujeres, no entraba en ningún proyecto de estudio porque considerada una ampliación del servicio doméstico; solo en 1880 el Instituto Rubio creará una escuela para su formación. Las profesiones eran escasas, pero menos aun las chicas que ingresaran en ellas. Solo se aceptaba el trabajo de la mujer de clase baja como algo natural (Ballarín en Duby y Perrot, 1993: 633). Lo que acaloró los ánimos fue El Congreso Nacional Pedagógico de 1882 celebrado en Madrid que reunió a 446 mujeres, más o menos. En esta sede, se puso en evidencia que las únicas profesiones que podían ejercer las mujeres eran las del magisterio a nivel escolar o la literatura. En estas reuniones se detectó que aún no faltaba quien pensaba que saber leer y escribir era motivo de perdición de las hijas y que la mujer que intentara elevar su nivel intelectual había de luchar contra la familia y el círculo social en que viviera (AA.VV., Capel Martínez, 1982: 121-123). Tal era la evidencia de que las mujeres españolas no pretenderían acceder a estudios superiores que la legislación nunca había contemplado esta situación. En 1888 eran 10 las mujeres que habían cursado estudios universitarios; hasta 1910 no será permitido matricularse en la enseñanza universitaria oficial, sin previa consulta a la autoridad que les diera un permiso especial. Y la incorporación de 15 mujeres a las aulas universitarias no significó su ejercicio profesional, la propia Pardo Bazán no llegó a ser la primera catedrática universitaria hasta 1916 y con el voto en contra del claustro (Ballarín en Duby y Perrot, 1993: 633).

El temor era el miedo a que la mujer emancipada pudiera mirar con hastío las labores domésticas y exigir un reparto de funciones sociales. Las conclusiones del Congreso referían que todas las Escuelas Normales debieran ser de igual clase, que todos sus profesores debieran tener igual categoría y sueldo, que a la mujer se le diera libre acceso a otros estudios y por último que el sueldo de maestros y maestras fuera igual (AA.VV., Capel Martínez, 1982:126). En 1892, año de la publicación de Tristana, se celebra en Madrid otro Congreso Pedagógico, titulado Hispano-Portugués-Americano. Ahora los temas no se reducen a los niveles primarios y a las Escuelas Normales, sino que a cada grado de la enseñanza. Destaca notablemente la presencia de tres escritoras muy afamadas como Concepción Arenal, Emilia Pardo-Bazán, Faustina Sáenz del Melgar. Los cinco temas más relevantes fueron: 1. La relación y las diferencias entre la educación de la mujer y la del hombre. 2. Los medios de organizar un buen sistema de educación femenina y los distintos grados. 3. La aptitud de la mujer para la enseñanza 4. La aptitud de la mujer para las demás profesiones y límites que fijar. 5. La educación física de la mujer. (AA.VV., Capel Martínez, 1982: 130). Descuellan tres posturas entre los congresistas: 1. Incondicional, a favor de las reivindicaciones femeninas 2. Intermedia o posibilista 3. Intransigente o contraria a todo cambio (AA.VV., Capel Martínez, 1982: 132). Ya se han señalado las palabras de la condesa sobre la situación de inferioridad de la mujer, al que añadió en este contexto que los centros de enseñanza solo educaban a la mujer a la esclavitud física e intelectual. Por lo tanto según su opinión, a la mujer se le debía de dar una educación tal cual la del varón, para reconocer las verdaderas aptitudes de ella, manteniendo que no había oficios viriles y ocupaciones femeninas. Las conclusiones del Congreso sin embargo abogan a que las peticiones realizadas se dirijan a las solteras que no pudieran casarse y a las viudas (AA.VV., Capel Martínez, 1982: 134, 136). Aun así, llevaba razón Tristana en sus lamentaciones, pues realmente, eran poquísimas las españolas que a fines del siglo XIX se decidieran a ejercer una profesión independiente, arrostrando las murmuraciones del entorno social que condenaba de descaradas a esas mujeres. La joven está desesperada ante las deficiencias de su formación cultural:

-Ahora me parece a mí que si de niña me hubiesen enseñado el dibujo, hoy sabría yo pintar, y podría ganarme la vida y ser independiente con mi honrado trabajo. Pero mi pobre mamá no pensó más que en darme la educación insubstancial de las niñas que aprenden para llevar un buen yerno a casa, a saber: un poco de piano, el indispensable barniz de francés y qué sé yo… tonterías. ¡Si aún me hubiesen enseñado idiomas, para que, al quedarme sola y pobre, pudiera ser profesora de lenguas…! Luego, este hombre maldito me ha educado para la ociosidad y para su propio recreo, a la turca verdaderamente, hijo…Así es que me encuentro inútil de toda inutilidad. (Pérez Galdós, 2003: 188).

Tristana aparece víctima de una sociedad que no se preocupa de equiparla para hacer frente por sí misma a todas las circunstancias que pudieran ocurrirle, dejándola así vulnerable a las insinuaciones del deseo masculino en un momento en el que está desprovista de recursos humanos y pecuniarios. Puede que su situación de orfandad y de pobreza la aleccione a que el encuentro con el varón tenga lugar fuera de la legalidad; no obstante, no creo que se le puede juzgar culpable, en cuanto es una joven menor según el Código Civil de 1889, que establece la mayoría de edad en los veintitrés años; según la ley, por tanto, no puede abandonar la casa paterna como no sea para casarse y con el consentimiento del tutor. En todo caso, se encuentra en una situación de cohibición, algo bastante parecido a la de las víctimas de seducción-estupro, delito que era condenado hasta seis meses de prisión; de todos modos, Tristana se encuentra en una condición de pobreza por ser huérfana, ni siquiera tiene familiares, y de inferioridad por el hecho de ser mujer, por lo cual está a la entera merced de Lope, quien, por su parte, actúa como protector-tutor para salvar las apariencias y callar las murmuraciones (Ucciardello, 2009: 23). Lo escandaloso es que se murmure solo de la joven mujer y no se dude ni un solo instante de la bondad de Lope que en realidad es un perverso hasta bien finalizada la novela.

Como bien señaló María Zambrano, Galdós matiza con gran delicadeza un retrato de mujer que se siente real en sus sueños, único sustento para sacar adelante su vida castigada. Insisto en que es una mujer que sueña con ser autónoma, como se lee en Zambrano (Zambrano, 2020: 69). Tristana se siente más fuerte cuando está enamorada y es capaz de tomar decisiones y elegir un camino para su porvenir; luego se entrega al arte, que representa su espacio vital y tendrá una acción salvífica por la joven. Hasta entonces se había quedado en un estado de inmadurez.

Galdós describe así el encuentro entre Tristana y Horacio:

Fue Tristana en su busca; […] y al cruzarse su mirada con la de aquel sujeto, pues en ambos el verse y el mirarse fueron una acción sola, sintió una sacudida interna, como suspensión instantánea del correr de la sangre […] Al mirarle de nuevo, encontró los ojos de él que la buscaban (Pérez Galdós, 2003:149).

Como bien destaca Zambrano:

Tristana, llevando dentro de sí muy avanzado su proyecto de ser, una tarde, en uno de esos paseos que daba acompañada de Saturna, se encontró frente a él en el mismo instante en que él se encontró frente a ella. Pues se conocieron de este modo puro y sin más, sin anuncio alguno, sin aviso, como Calixto y Melibea, como sin saber nada. Se vieron, solamente. Se vieron con la mirada del amor que es la sola que ve en un instante único y compartido. Y como para Calixto y Melibea, tampoco para estos dos había boda, solamente el amor que llevaba esa mirada (Zambrano, 2020: 69-70).

Y en la mirada del amado la mujer piensa encontrar respuesta a su duda sobre lo que debe ser el amor, que ella siente como un fuerte vínculo sentimental hacia otro ser humano que la acoge:

Pues que decisivo en el amor es el ver, el verse, verse a sí mismo en otro, el ver a ese otro en sí mismo, si a ello se llega, el verlo en otro medio que en el común, el verlo más allá y más alto y más hondo, en otra luz nítida y viviente. El ver del amor es el ver de la revelación (Zambrano, 2020:70).

En efecto, el amor es fuente de conciencia, por ello los dos enamorados crean proyectos de vida, que pero toman distintos rumbos; por su parte, Horacio quiere casarse, como todo personaje masculino estereotipado y respetar las convenciones sociales. Como sujeto femenino, Tristana, antes bien, es un personaje singular; engendra un pensamiento claro y firme, ser libre; aunque no logre escapar a su esclavitud, representa un punto de partida en la lucha para la emancipación de la mujer, porque con este personaje Galdós expone el despertar de la conciencia femenina. Con gran lucidez se expresa Tristana en el capítulo 13:

Toda mujer aspira a casarse con el hombre que ama; yo no. Según las reglas de la sociedad estoy ya imposibilitada de casarme. No podría hacerlo, ni aun contigo, con la frente bien alzada (…) y temería que tarde o temprano, en un momento de mal humor o de cansancio, me dijeras que habías tenido que cerrar los ojos para ser mi marido…No, no. ¿Será esto orgullo, o qué será? Yo te quiero y te querré siempre; pero deseo ser libre. Por eso ambiciono un medio de vivir; cosa difícil, ¿verdad? […] Y Horacio, apuradísimo (Pérez Galdós, 2003:189).

No quiere tener un hijo, lo que es un escándalo para una mujer del siglo XIX, que no puede aspirar a nada más que un marido y una descendencia, como se puede apreciar, en el capítulo XIV (Ucciardello, 2009: 36):

-¡Ay! No, no; le querría yo tanto, que me moriría de pena si me le quitaba Dios. Porque se mueren todos […] No, no; niño nacido es niño muerto… y el nuestro se moriría también. Más vale que no lo tengamos. Di que no. -Digo que sí. Déjalo, tonta. ¿Y por qué se ha de morir? Supón que vive…y aquí entra el problema. Puesto que hemos de vivir separados, cada uno en su casa, independiente yo, libre y honrada tú, cada cual en su hogar honradísimo y librísimo…, digo, libérrimo, ¿en cuál de los hogares vivirá el angelito? […] -Toma, pues conmigo, conmigo… ¿Qué duda puede haber? Si es mío, mío, ¿con quién ha de estar? -Pero como será mío también, como será de los dos… […] -Tuyo, sí; pero…fíjate bien…quiero decir que eso de tuyo no es tan claro, […] Luego, la Naturaleza me da más derechos que a ti…Y se llamará como yo, con mi apellido nada más. ¿Para qué tanto ringorrango?- Tristana, ¿qué dices? (incomodándose). (Pérez Galdós, 2011: 198-200).

Horacio lee estas declaraciones como palabras insustanciales que le molestan bastante, esperando que estas fantasías sobre la libertad honrada se vayan difuminando:

Estos alientos de artista, estos arranques de mujer superior, encantaban al buen Díaz, el cual, a poco de aquellos íntimos tratos, empezó a notar que la enamorada joven se iba creciendo a los ojos de él y le empequeñecía. En verdad que esto le causaba sorpresa y casi casi empezaba a contrariarle, porque había soñado en Tristana la mujer subordinada al hombre en inteligencia y en voluntad, la esposa que vive de la savia moral e intelectual del esposo y que con los ojos y con el corazón de él ve y siente. Pero resultaba que la niña discurría por cuenta propia, lanzándose a los espacios libres del pensamiento, y demostraba las aspiraciones más audaces (Pérez Galdós, 2003:188-189).

Es Saturna la que se entera de todo y por ende de que Horacio es solo un joven muy corriente, cumpliendo su misión desmitificadora (Gullón, 1977: 22). Coincido con Germán Gullón, según el cual Tristana es una mujer que va configurándose a medida que su historia se desarrolla, hasta parecernos más importante e interesante que los sucesos que le ocurren (Gullón, 1977: 16-17). Que enferme y se le corte la pierna es la lógica conclusión de la novela, metáfora del aislamiento por parte de la sociedad. Por un lado, su perverso viejo tutor la quiere sujetada en su casa y el enamorado cobarde se aparta de su vida, por su cortedad de miras.

En cuanto a las dinámicas entre los personajes, me detengo ahora en lo que mantiene la estudiosa italiana Angela Bianchini sobre los papeles de los personajes, por lo cual la novela debería titularse más bien Don Lope y Tristana, a la manera de La Celestina; la estudiosa asevera que Tristana es la víctima preferida de Lope, del cual no puede prescindir, porque se parecen muchísimo y comparten el mismo sentir; por su parte, Horacio no está a la altura ni de Lope ni de Tristana y por esto se aparta de la joven para siempre. Según este planteamiento, pues la joven y el viejo serían la España durmiente que Galdós ama y odia al mismo tiempo; según mi parecer, algo le falta a esta lectura. En realidad, lo que sí me parece razonable es que Tristana es una heroína del mundo clásico, ensimismada en su mundo interior, «Resonancias de figuras míticas», como mantiene Germán Gullón (Gullón, 1977: 17). Aun así, se confirma que Tristana no puede lograr la libertad honrada que sostiene tan rotundamente, ya que el escenario en el que se mueve es una España durmiente, que sigue despreocupada y acepta todo lo que le mandan, sin más. (Pérez Galdós 1975:5-6). Sí que me parece que se trata de una heroína con una fuerte percepción de su destino trágica, mientras no creo que Galdós haya voluntariamente dado espacio a Lope como para ser protagonista, sino que represente la vetustez y la inmovilidad de la burguesía, en tanto que surge un interrogante: ¿Es Lope símbolo de aquella misma España vieja, saturada por personas parásitas como él que la han llevado a la destrucción? Tal vez.

Y se puede afirmar que Pérez Galdós ridiculiza mucho los «Don Juanes caídos» que dan la camisa para salvar a las doncellas en peligro, no por mera filantropía sino por depravación moral, visto que Tristana muy pronto va a aumentar «la lista ya larguísima de sus batallas ganadas a la inocencia». No es la primera vez que nos encontramos con estos individuos, si se piensa en el solterón empedernido falto de escrúpulos que es José María Bueno de Guzmán de Lo Prohibido, o en el protagonista del cuento fantasioso que justo se titula Don Juan. No cabe duda de que en esta novela aborde con más profundidad que en ninguna otra la cuestión feminista, a pesar de las quejas de Emilia Pardo Bazán. Aun así, hay que decir que en el tema de los intentos femeninos para encontrar un medio de vida honrado Galdós no volvería nunca a profundizar tanto. Tristana es trasunto de un hondo sentimiento social de su época: una mujer atada que ni la Revolución de 1868 logró liberar de sus cadenas. Y aunque puede que la conclusión de la novela no agradara a las demandas feministas, es cierto que los personajes femeninos de las novelas de Galdós a partir de este momento ya no se limitan a ser la víctima o la excusa del héroe para emprender la acción, ahora son seres activos y pensantes, ostentadoras de sorprendentes dotes visionarias con las que guiar al héroe en su tarea de regeneración nacional (Varela Olea, 2001: 256). De resultas, aunque, al fin, a Tristana no le queda otra elección que optar por el matrimonio con don Lope, Galdós insiste en que la libertad de Tristana, no reside en las circunstancias que le ocurren, sino en la conciencia clara y cierta que ella está destinada a grandes proyectos, y será ejemplo también para otras mujeres como ella. Hay que citar a María Zambrano:

Todavía las mujeres no frecuentaban las aulas ni estaban llamadas a las profesiones intelectuales. No podían ser más que «genios», o al menos, geniales, y mejor esto último. Y Tristana era genial, pero sólo lo supo don Lope que lo aceptó porque la quería a ella, tal como era […] (Zambrano, 2020: 75).

Por estas razones, se discrepa de las críticas de Pardo Bazán, y de las manifestadas por Carmen Bravo Villasante puesto que en ningún momento nos parece Tristana «una parodia del feminismo y el mayor alegato novelesco en contra de las teorías de la emancipación femenina» (Bravo-Villasante, 1988: 87). Para concluir, insto en que Tristana no ha recibido la digna consideración que merecía- Casalduero (Casalduero, 1974: 108) detecta que el tema de la emancipación flaquea mucho, con respecto a una obra contemporánea que es Casa de muñecas-;aun así debe ser rescatada del olvido porque Galdós se ha atrevido a abordar una cuestión que la sociedad preferiría callar. Galdós ha inventado una novela que debe ser espejo fiel de la sociedad y por ello relata historias reales que protagonizan una humanidad descarnada, hecha de madres solteras, huérfanas desafortunadas, mujeres que se sometían a la mancebía, prostitutas. Galdós no distorsiona la realidad, y presenta un caso límite que no debía de ser insólito, sobre todo entre las clases más débiles. Como toda heroína trágica, antagonista de la sociedad, Tristana se calla para denunciar una realidad fuertemente retrógrada, cansina y hostil a cada intento de modernización.

Bibliografía

AA.VV. Mujer y Sociedad en España (1700-1975). Coordinadora Rosa María Capel Martínez. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Juventud y Promoción Socio-cultural. Estudios sobre la Mujer, 1982.

BRAVO-VILLASANTE, Carmen. Galdós. Madrid: Mondadori, 1988.

CASALDUERO, Joaquín. Vida y obra de Galdós. Madrid: Gredos, 1974.

CORREA, Gustavo. Realidad, Ficción y Símbolo en las novelas de Pérez Galdós. Madrid: Editorial Gredos, 1977.

ANTÓN DE OLMET, LUIS Y GARCÍA CARRAFA, ARTURO (1912). Entrevista Los grandes españoles. Galdós (Madrid, 1912), en Aguayro, núm. 164 (1986, 34), Madrid: Editorial Alrededor del mundo, 1912.

DEL PRADO ESCOBAR, María. «Galdós y la educación de la mujer» en Actas del II Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, Biblioteca Universitaria, Memoria Digital de Canarias, 2005.

DUBY, Georges, PERROT, Michelle. Historia de las mujeres. 4. El Siglo XIX. Madrid: Santillana Ediciones. 1993.

GALEOTA, Vito. Galdós e Buñuel, Romanzo, film, narrativitá in Nazarín e in Tristana. Napoli: Istituto Universitario Orientale, 1988.

GÓMEZ-FERRER MORANT, Guadalupe. Hombres y mujeres: el difícil camino hacia la igualdad. Madrid: Editorial Complutense, 2002.

GULLÓN, Germán. «Tristana: Literaturización y estructura novelesca», en Hispanic Review, Vol. 45, No 1 (Winter, 1977), pp. 13-27. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1977.

LUJÁN RAMÓN, Salvadora. «Galdós, educador nacional», Actas del undécimo Congreso Internacional Galdosiano. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, pp. 65-84, 2017.

ORTIZ-ARMENGOL, Pedro. Vida de Galdós. Barcelona: Editorial Crítica, 2000.

PARDO BAZÁN, Emilia. «La mujer española», en La España Moderna, p. 109, 1890.

PÉREZ GALDÓS, Benito. Tristana, Un’ambigua e sconcertante figura di donna in un romanzo d’amore e perversione. (Ed.) Angela Bianchini, Versione di Italo Alighiero Chiusano. Milano: Arnoldo Mondadori Editore, 1975.

PÉREZ GALDÓS, Benito. Tristana. (Ed.) Vito Galeota. Traduzione e note bibliografiche a cura di Augusto Guarino. Venezia: Marsilio Editori, 1991.

PÉREZ GALDÓS, Benito. Tristana (Ed.) Irina Bajini. Milano: Garzanti Editore, 1992.

PÉREZ GALDÓS, Benito. Tristana. Edición de Raquel Arias Careaga. Madrid: Akal Ediciones, 2003.

UCCIARDELLO, Mariacarmela. «El caso de Tristana de Benito Pérez Galdós, en pos de los modelos literarios de La Celestina y Don Quijote», no 36 de Isidora, pp. 7-43, ISSN: 1699-5996, 2009.

VARELA OLEA, María Ángeles. Galdós regeneracionista. Tesis Doctoral. Director:Antonio Prieto Martín. Madrid: Fundación Universitaria Española, 2001.

ZAMBRANO, María. La España de Galdós. Edición al cuidado de José Luis Mora

García. Edición en formato digital. Madrid: Alianza Editorial, 2020.

[1] Tristana se presenta como un asunto incómodo delante de los estudiosos, que se encuentran confundidos por la imposibilidad de encasillarla según los cánones tradicionales de la producción novelística galdosiana, porque a muchos parece alejarse de las temáticas sociales e históricas; sin embargo, no coincido en esto, en cuanto se trata la cuestión femenina. En general, se ha notado que no se encuentran en esta novela los personajes de otras novelas anteriores, como ocurre en toda la producción galdosiana, que es cíclica. Pérez Galdós (1991), p.10.

[2] Por cierto, no se habla nunca abiertamente de la violación de Lope a Tristana, que la sufre pasivamente; más bien, se intuye por las palabras de los protagonistas; la novela tiene rasgos propios de la novela modernista, como el uso del tiempo de la narración iterativo: Pérez Galdós (1991), p. 11.

[3] Publicada a principios de 1892, la novela se inserta en el período existente entre Ángel Guerra y Nazarín, Halma, Misericordia. El estreno de Realidad le quitó protagonismo; de todas formas, la novela es la perfecta unión de Naturalismo y Espiritualismo, por unir el detallismo médico y el rígido determinismo en que subyace la heroína y el estudio psicológico de una personalidad atormentada que intenta evolucionar.

[4]Se podría decir pues que en Galdós hay una convergencia de maneras distintas, representadas por la gran tradición del realismo hispánico del Siglo de Oro, el estudio empírico de la objetividad de los novelistas franceses del siglo XIX y la corriente del subconsciente de los novelistas rusos. En definitiva, el realismo galdosiano es una exploración del ser humano que centraliza el mundo material: Correa (1977), pp. 10-11.

Toda crítica concuerda en que Galdós incorpora la realidad objetiva del mundo exterior, incluyendo una descripción detallada de ambientes y lugares, según los principios del realismo del siglo XIX; con todo, al mismo tiempo, el escritor canario trasciende del mundo de la descripción escueta a áreas profundas que superan el límite de lo material para llegar a lo espiritual.

[5] Según Matilde Moreno Martínez, hay perfecta correspondencia entre la novela y la biografía amorosa de Pérez Galdós, por lo cual Tristana es Concha Morell, don Lope y Horacio representarían el alter-ego conscientemente buscado del novelista: Moreno Martínez (1995). P. 215, cit. En Pérez Galdós (2003), p. 50; sin embargo, Arias Careaga disiente mucho de esta opinión, porque según ella Galdós nunca se siente identificado con Horacio, ya que conforme avance la narración, este personaje se hace cada vez menos simpático al lector: Pérez Galdós (2003).p. 50, nota 92. Parece, antes bien, más probable que Galdós compartiera la misma aversión al matrimonio de Lope: Ortiz-Armengol (2000), p. 308.

Lovart AI’s tri-modal design approach is a game-changer for creatives. Integrating AI with tools like Figma streamlines workflows without losing human touch-worth exploring for designers looking to boost efficiency. Lovart AI