No hay productos en el carrito.

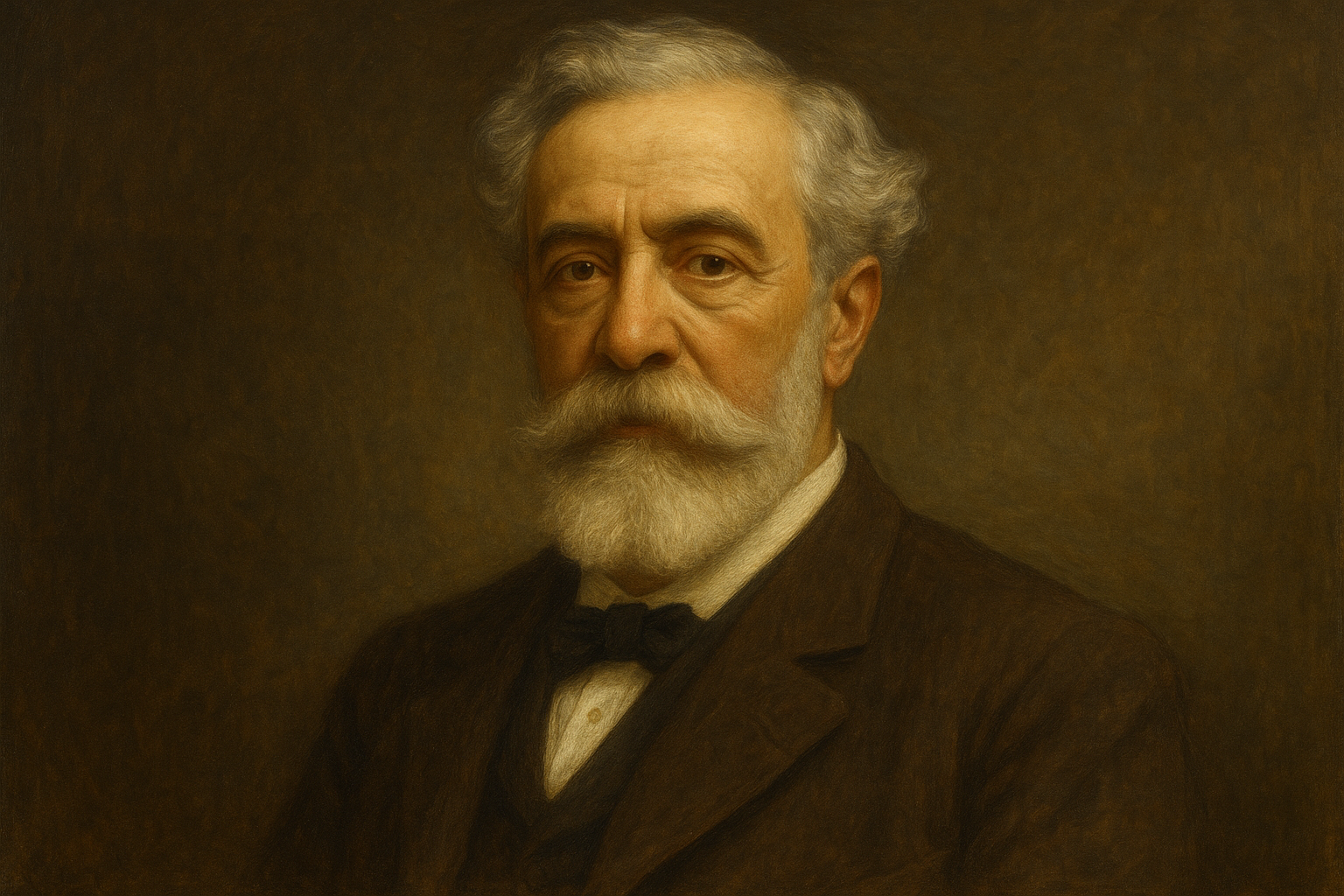

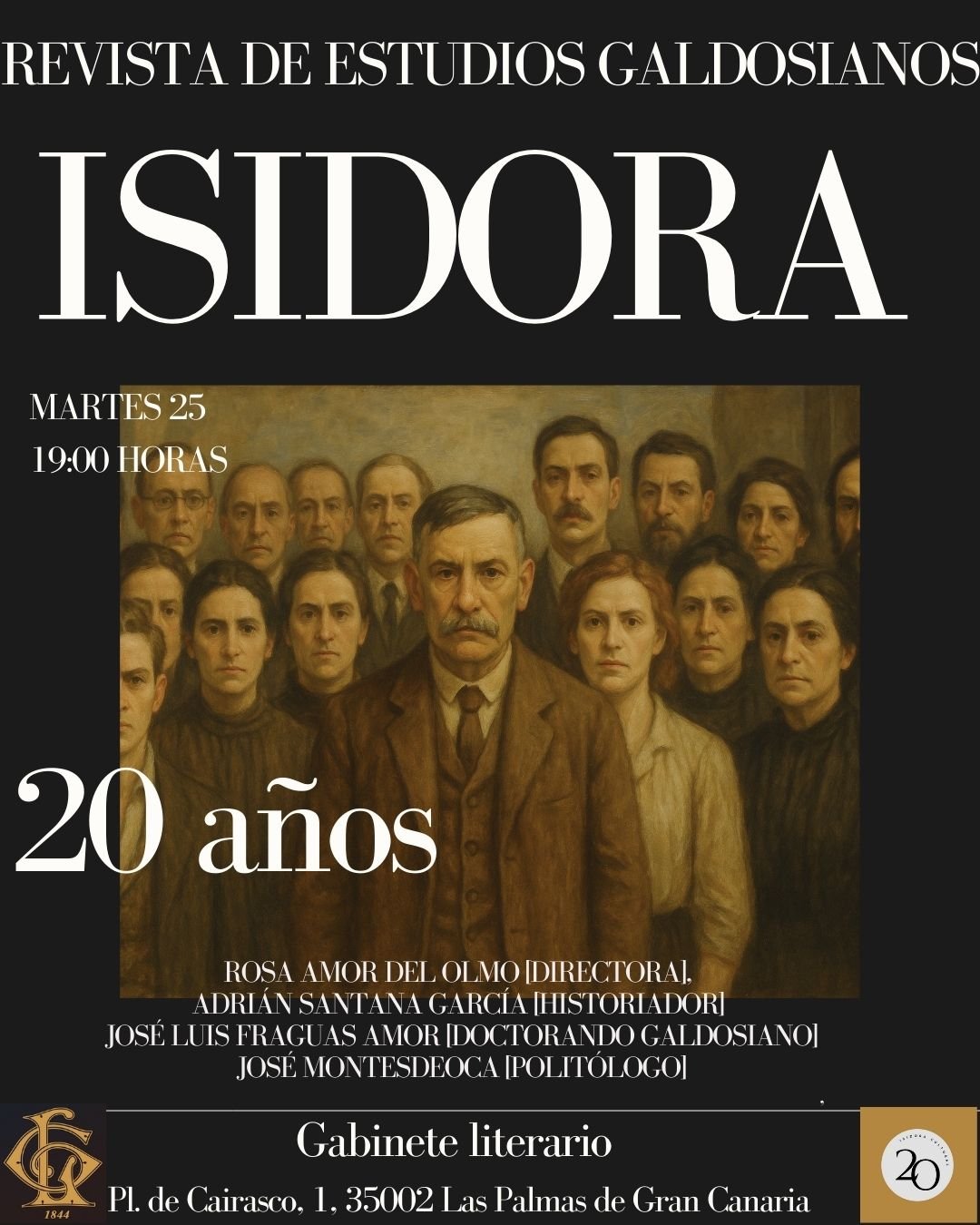

Publicado en las páginas iniciales de la revista Electra, el texto “Mi programa” de Ramiro de Maeztu constituye una declaración de intenciones literarias, políticas y espirituales que condensa las tensiones culturales de la España de fin de siglo. Con una prosa densa y visionaria, que oscila entre el ensayo modernista y el manifiesto regeneracionista, Maeztu despliega una concepción de la crítica no como dictamen frío y técnico, sino como vivencia transformadora. Para el joven Maeztu —quien todavía no ha transitado hacia el autoritarismo de su última etapa—, el crítico ideal no es el académico distante ni el censor doctrinario, sino un lector apasionado, inmerso, capaz de dejarse afectar íntimamente por la obra y, al hacerlo, interrogarse por su poder revelador sobre la vida, el arte y la historia.

El texto se inscribe en una España dividida entre la modernización industrial periférica y el letargo estético de su centro castellano, y el autor proyecta sobre esa fractura su dualismo fundamental: trabajo sin arte, arte sin cuerpo. En “Mi programa”, Maeztu arremete contra los “nuevos bárbaros” —los técnicos sin espíritu—, pero también contra los artistas replegados en su torre de marfil. Consciente de que la modernidad ha roto los vínculos entre creación y comunidad, reclama una crítica “sintética y creadora”, capaz de reconciliar lo que la decadencia del siglo XIX ha escindido: el alma y la máquina, la emoción y la inteligencia, la belleza y la utilidad.

En este sentido, el texto no es solo un ideario personal, sino un intento de refundar la crítica como ejercicio ético y nacional. A través de referencias a Nietzsche, Dante, Bizancio y Don Quijote, Maeztu bosqueja un mapa espiritual de la Europa moderna en el que España, tras siglos de silencio, tendría aún un lugar que conquistar. Para ello, exige una nueva alianza entre el artista y el pueblo, mediada por el crítico como figura-puente. No se trata de vulgarizar el arte, sino de reencantar la vida cotidiana con su potencia, como hicieron Grecia o Florencia en sus respectivos momentos de esplendor.

Así, «Mi programa» no solo anticipa la evolución ideológica de Maeztu hacia un idealismo autoritario, sino que condensa el pathos de toda una generación que, tras el Desastre del 98, no se resigna a la esterilidad ni al cinismo. En sus páginas arde la esperanza de una crítica que sea, a la vez, conocimiento, entrega y acto de amor.

Los libros y los Hombres

Mi programa

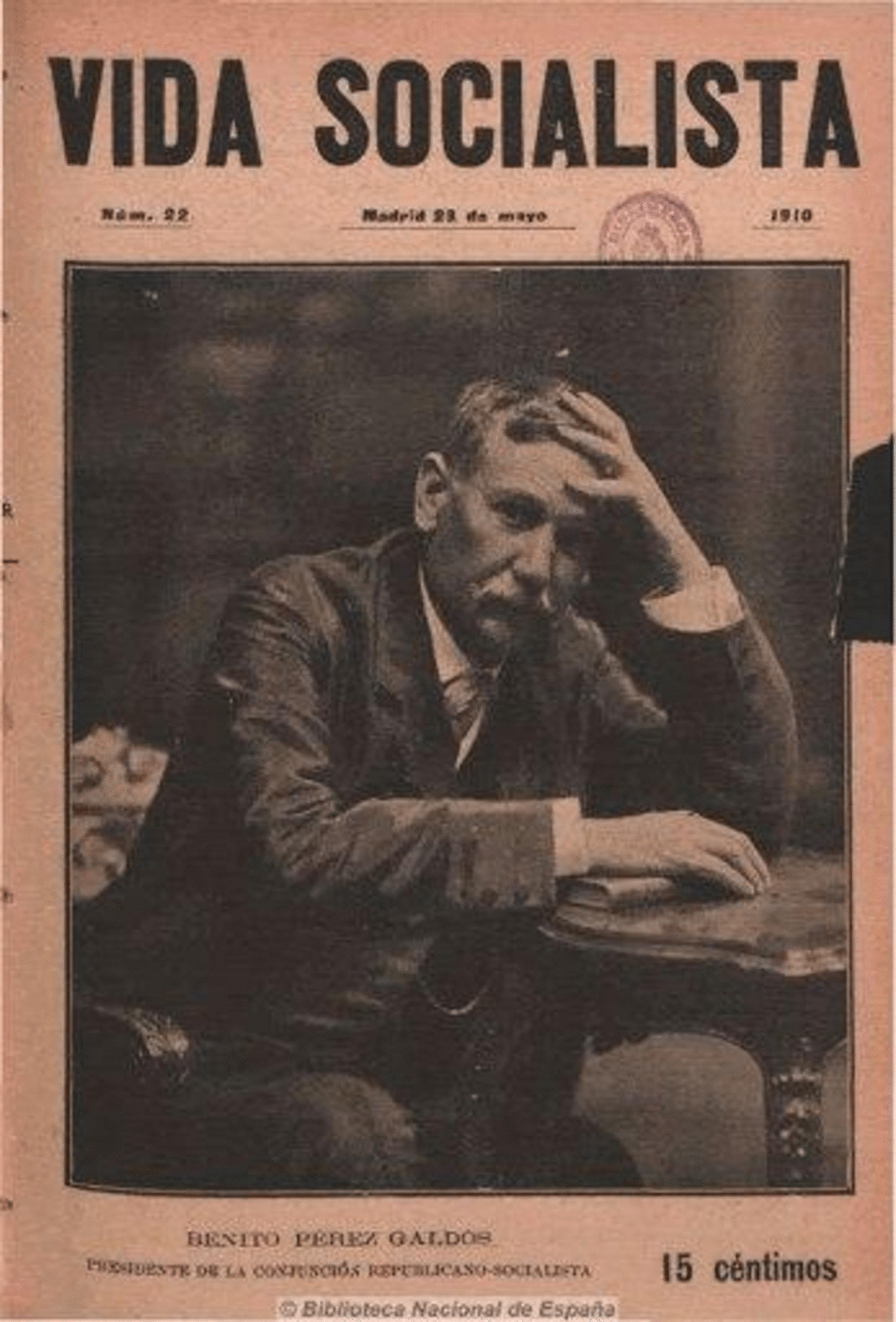

Ramiro de Maeztu

Yo he soñado en ser crítico así:

«Colocado frente a un libro, pasaré desde luego por alto el nombre del autor, para sentirme tan separado de la obra como si fuera mármol el papel y la producción estatua. El primer ojo será superficial; si lenguaje, proporciones, composición y asunto no me llenan, volveré las miradas a otro lado; si sólo hallare aquellas cualidades necesarias pero de pura técnica, lo haré constar, ligeramente entristecido; si el mármol se moviere, si me hablare con movimientos y palabras de los que traspasan ojos y oídos de la cara para vibrar en lo íntimo, sujetaré con férrea mano al crítico objetivo, apolíneo y frío, dejando al hombre, a mi hombre, vagar a sus anchas por el libro.

Permitiré que el libro me emborrache como el vapor de un vino añejo; leyéndolo con sencillez de colegial dejaré que mi espíritu se sature del espíritu de la obra, hasta que mi vida se derrame en ella y en mi vida se pierdan los límites y se me escape la sensación de pesantez y llegue al término identificado con el libro, míos sus goces y pesares, míos sus anhelos, mío el autor y yo su esclavo.

Cerrado el libro, dejaré que se alejen suavemente su voz, ansias e imágenes, y al recobrar plena conciencia de mí mismo habré de preguntarme: ¿Qué me deja? ¿En qué ha esclarecido mis nociones del mundo? ¿En qué ha aumentado mi sensibilidad ante lo bello? ¿Ha crecido mi fuerza? ¿Me ha señalado peligros nuevos? ¿Soy más apto para el combate de la vida? ¿Qué me da, qué me deja?

Y si respondo a estas preguntas, si después del artista habla el hombre, habré realizado mi ideal de una crítica armónica, sintética y creadora; habré seguido el consejo de Nietzsche: ver la verdad por la óptica del artista, pero el arte por la óptica de la vida; habré cumplido, en la medida de mis fuerzas, el único mandamiento de la futura conciencia humana: el arte, todo el arte, para el mundo; el mundo, todo el mundo, para el arte.»

Una crítica así, útil y buena en todas partes, la juzgo de primera necesidad en los pueblos de pensar y sentir incipientes. Y yo creo, cada vez con más fuerza, que nos hallamos ante la nueva España, ante un principio, no ante un fin. ¿Qué dónde está? ¿Qué por dónde asoma? A pesar de mis horas de pesimismo y negación yo la vislumbro —¡oh artistas encastillados en vuestra torre de marfil!—, la vislumbro…

…en esas industrias que han transformado rápidamente el aspecto de la hispánica periferia para clavar los barrenos renovadores hasta en el corazón de la extática y estática Castilla. Y la presiento —¡oh mineros, mercaderes y bolsistas que jamás enfocasteis la mirada hacia una creación del arte!—, la presiento… en nuestra juventud intelectual.

La nueva España, que ha tenido el talento de olvidar los recuerdos, vive ya de esperanzas. Al cabo de tres siglos de silencio y de sueño, este pueblo, que empieza a moverse, quiere también hablar. Nos agita el espíritu de un anhelo candente de vida. Cerrados hasta hoy a cal y canto, hemos abierto de par en par las puertas a la máquina y al libro extranjeros. La máquina transforma nuestra vida; el libro moldea nuestras almas. Cien mil obras extranjeras son devoradas anualmente por un pueblo que duplica sus lecturas en diez años. Por ellas educado, muy pronto volverá los ojos hacia su patria para preguntar por sus artistas literarios. Jóvenes, mis amigos, ¡preparemos las armas! Es necesario poder decir: ¡presente!

Y hay que presentar obras humanas. Porque este pueblo interrogará al artista: ¿Qué me das, qué me dejas?… Y hay que darle algo, darle todo: amor y fe.

Nacen las dos Españas nuevas, la del trabajo y la del arte, en campos opuestos y hoy se miran desde lejos con miradas hostiles. Consideran los hombres de trabajo las obras de arte como objetos superfluos, de frívolo entretenimiento… Así prescinden de ellas, y así es su trabajo triste e incompleto y así es su vida odiosa. Estos nuevos bárbaros de la minería y de la industria ignoran que es el arte el solo aceite capaz de retrasar el desgaste de sus máquinas y de evitar la rotura. Lo ignoran… y no pueden transmitir su energía ni crearse un hogar. Huyen las mujeres de sus números para refugiarse en las iglesias o en las tiendas. Las hijas se les van a los conventos. Los hijos se dicen al pensar en ellos: «¿Has trabajado mucho?… Luego es justa mi holganza». Y así se ha producido el señorito, inútil excrecencia, sin ideal y sin pasiones, cimiento de cafés, casinos y teatros por horas, predestinada víctima de sastres, barqueros y tahúres… ¡Pobres gentes! ¡Los bárbaros aquellos!

Por ley del contraste, los escritores jóvenes se encastillan en su torre de marfil. Uno de los más jóvenes, y a la vez de los más estimables, asentaba el principio de que la humanidad no merecía ningún idealismo. Aunque el pensamiento no era nuevo, me enfurecí leyéndolo. ¿Y quién, entonces, merecerá el tuyo? ¿Tu impotencia para sentir? ¿Tu miopía para ver?… No, no es culpa tuya. El hastío y desgarro que revelas, el latido que a veces se escucha en tu prosa, excusarán lo vivido, sólo puede excusarla el heroísmo de callar.

Nuestros jóvenes parecen ignorar que si el libro de arte verdadero ha de ser escrito en frío, desde lejos, a tal distancia que el autor justiprecie las proporciones y el estilo, no será grande como no haya pasado anteriormente por nuestro corazón y nuestro cuerpo. Antes de artista y después de artista, el escritor ha de ser hombre, hombre de su tiempo. Es imposible la inactualidad. La obra más original del siglo XVII fue Don Quijote… y es que su autor vivió como nadie la existencia de su época. A pesar de sus pretensiones a lo inactual, Nietzsche, el dionisíaco filósofo del movimiento, fue el teorizante de su patria contemporánea, la Alemania amodorrada en la cerveza, que sufría el deseo de trocarse en la veloz Alemania de los viajantes de comercio.

Es que la vida hace al artista… más artista, como el arte hace al hombre de trabajo… mejor trabajador. Artistas y mercaderes fueron los griegos; mercaderes y artistas, los Médicis. No sé de pueblos que hayan marcado más bella y profundamente su paso por la historia que la Hélade y Florencia. ¿Por qué no ha de ser así la nueva España?… ¿Por qué, al menos, no hemos de aspirar a que así sea?

Tenemos los elementos: riqueza en el suelo y ganas de poseerla; luz en el aire y ansias artísticas de saber gozar de ella; hombres de empresa y nutrida juventud intelectual. Sólo que unos y otros se hallan tristes porque están separados; como fue triste, falta de arte, la Grecia primitiva y la Italia de Dante, y triste, falta de acción, la medieval Bizancio. Todo es cuestión de concertar nuestras fuerzas en una sintética vida de arte y de trabajo, de creación total y de mutuo respeto y contemplación recíproca.

He aquí la misión de la crítica, de la crítica con que yo sueño. De una parte, excitará a los artistas para que dejen sus torres ebúrneas por el viento de las carreteras. De la otra, detendrá a las muchedumbres que llenan los caminos para invitarlas a escuchar la canción del artista…

Formulado mi ideal de crítica sintética, no hace falta sino el crítico que lo realice. ¿Condiciones que ha de reunir? Cultura incesantemente renovada, sensibilidad aguda, amor entusiasta al arte y a la vida, deseo de afirmar, sinceridad y buena fe. De las dos primeras no respondo. Confío en que las últimas bastarán a librarme de la desconsideración en que caen los desgraciados que, después de malgastar lo mejor de la vida en caza de gazapos, acaban por limitarse a defender penosamente el pan de sus hijos, con el elogio desmesurado a los amigos y las reputaciones consagradas.

De mí no se dirá, como se ha dicho de uno de estos críticos: Es injusto cuando alaba, más injusto cuando censura y triplemente injusto cuando calla.

Ramiro de Maeztu

Observatorio Negrín-Galdós