No hay productos en el carrito.

Marina Bernabéu (A.Nebrija)

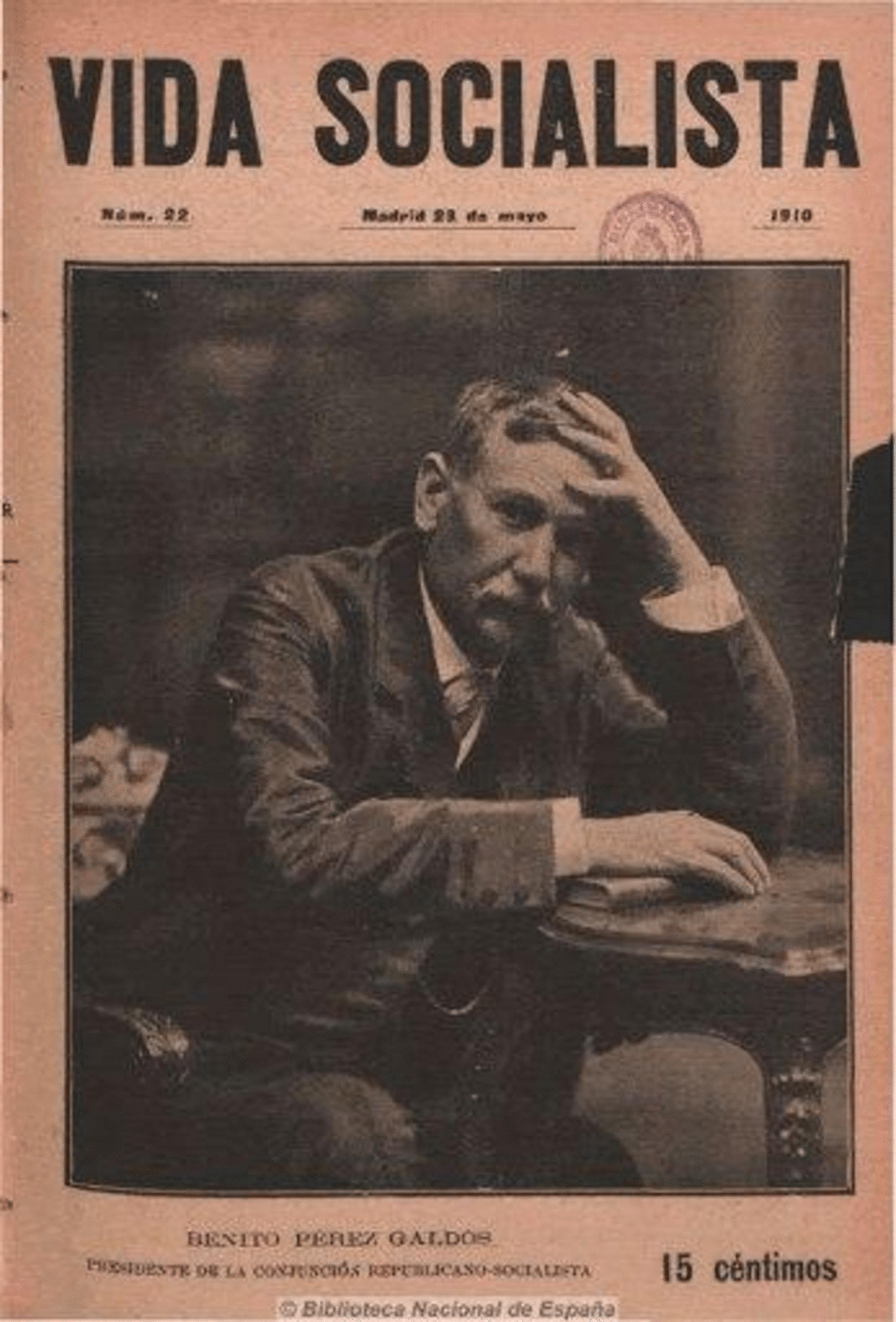

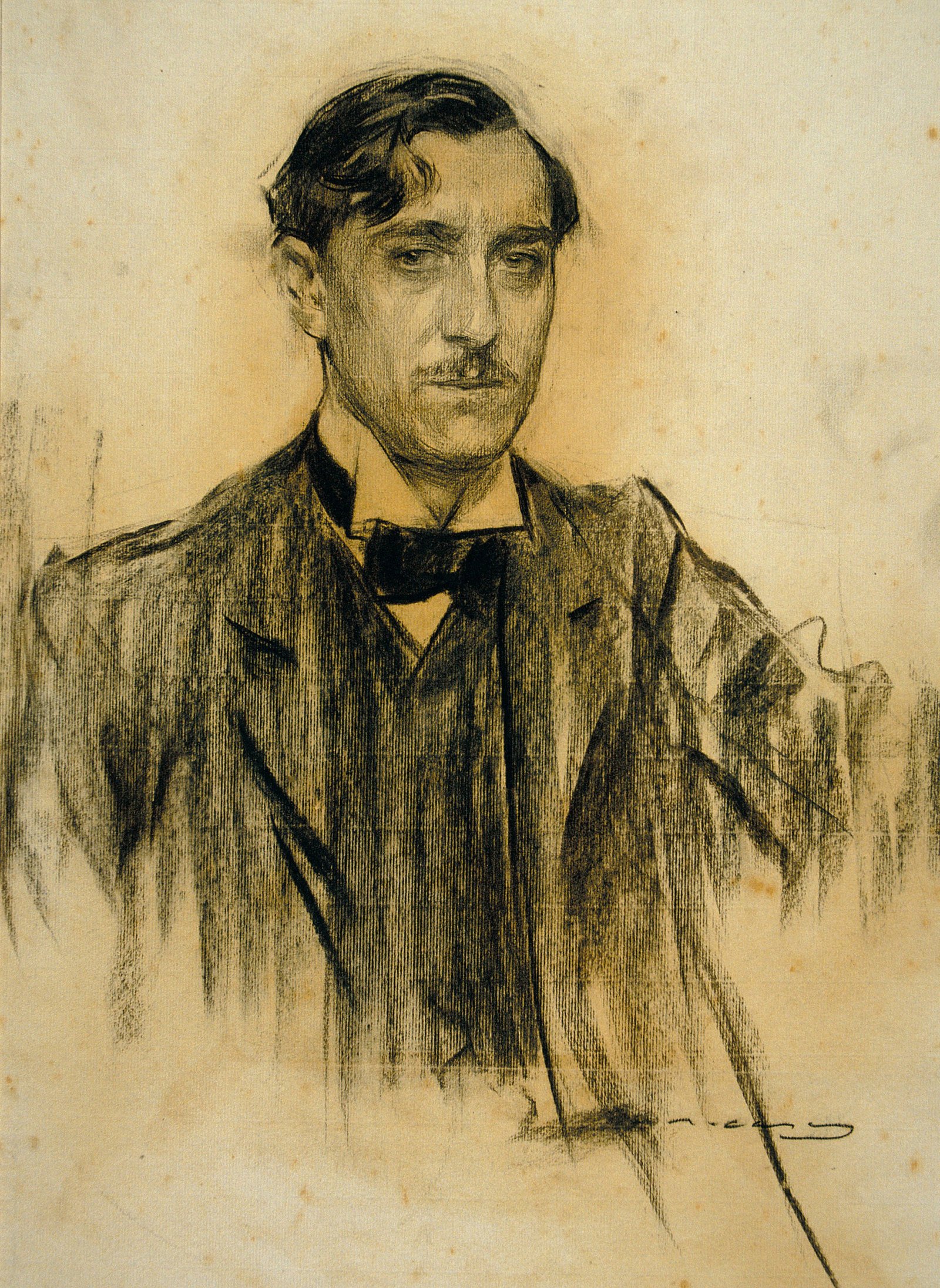

Ramiro de Maeztu Whitney (1874-1936) nació en Vitoria en el seno de una familia culta y cosmopolita, hijo de padre español (originario de Cuba) y madre de ascendencia anglo-francesa. La ruina de los negocios familiares a fines del siglo XIX forzó la interrupción de sus estudios universitarios y le llevó a buscar sustento primero en Francia y luego en Cuba. En La Habana trabajó incluso como lector en una fábrica de tabacos, leyendo a los obreros obras de autores como Henrik Ibsen, Piotr Kropotkin, Karl Marx o Benito Pérez Galdós, que él mismo traducía. Esta experiencia lo expuso desde joven a las ideas socialistas y anarquistas, despertando en él una temprana conciencia social.

En 1894 regresó a España y se inició en el periodismo en Bilbao. Aquellos años coincidían con la crisis nacional tras el “Desastre” de 1898 (pérdida de las últimas colonias) y el auge del regeneracionismo: un movimiento intelectual que pretendía “regenerar” el país ante su decadencia. Maeztu formó parte de la llamada Generación del 98, un grupo de escritores e intelectuales preocupados por el porvenir de España. Al igual que Unamuno, Azorín o Pío Baroja, asumió el papel del intelectual comprometido volcado en la vida pública, pero a diferencia de muchos de sus colegas, Maeztu se dedicó casi exclusivamente al ensayo y al periodismo político, rechazando el “arte por el arte” y manteniendo siempre un fuerte compromiso socio-político en sus escritos. Admiró a figuras del regeneracionismo como Joaquín Costa, adalid de la reforma nacional, cercano a la Institución Libre de Enseñanza y al krausismo.

En su juventud, Maeztu mostró afinidad por corrientes de pensamiento heterodoxas y críticas con el orden establecido. Se ha señalado que abrazó una cosmovisión influida por Nietzsche y el darwinismo social, viendo la lucha por la vida y la selección de los más aptos aplicada a las sociedades. De hecho, su primera obra reflejaría más un Maeztu regeneracionista y darwinista social que un mero discípulo de Nietzsche o un socialista ortodoxo. Estas ideas iniciales –una mezcla de fe en la ciencia y el progreso, crítica moral al atraso español y cierto elitismo intelectual– conformaron la base de su pensamiento en esta primera etapa.

Primeros escritos periodísticos y ensayísticos

Instalado en Madrid hacia 1897, Maeztu se relacionó con jóvenes literatos como Azorín y Baroja y comenzó a publicar sus primeros artículos de corte progresista en diversas revistas y periódicos. Colaboró asiduamente en la revista Germinal –de tendencia socialista/anarquista–, así como en El País (diario republicano), Vida Nueva, El Imparcial y Alma Española, entre otros medios. Incluso llegó a publicar en el periódico El Socialista, órgano del PSOE, dado el acercamiento que tenía entonces a las ideas obreras. En esos escritos tempranos, Maeztu se mostraba como un joven rebelde de ideas avanzadas, muy crítico con la España de la Restauración. Su obsesión regeneracionista se evidenciaba en propuestas como “colonizar la meseta castellana” (es decir, impulsar el desarrollo agrícola e industrial del interior peninsular) y en sus elogios al Bilbao industrial como modelo de progreso para la nación. A diferencia de otros noventayochistas que idealizaban la austeridad del paisaje castellano, Maeztu veía en la industrialización y la modernización económica el camino para una “otra España” más próspera.

Fruto de esta época combativa son decenas de artículos y ensayos breves. Maeztu incluso incursionó en la narrativa con una novela por entregas titulada La guerra del Transvaal y los misterios de la banca de Londres (1900-1901), publicada en el diario El País, en la que abordaba temas de política internacional y las intrigas del capitalismo financiero. Pero la obra más representativa de su primera etapa es Hacia otra España (1899), un libro que recopila 37 de sus artículos de finales del siglo XIX. En Hacia otra España predominan ideas de filiación marxista y una fuerte impronta regeneracionista, reflejando la influencia de la “literatura del desastre” posterior a 1898. En estas páginas Maeztu analiza las causas de la decadencia española y propone reformas económicas y educativas para forjar una “nueva España”, apoyándose en ejemplos de regiones dinámicas (como el País Vasco) y en la necesidad de una burguesía emprendedora nacional. Cabe señalar que, si bien él mismo llegó a definirse como “socialista” en una carta a Ortega y Gasset en 1910, su socialismo era más ético y nacionalista que revolucionario. Algunos estudios destacan que el joven Maeztu no abrazaba el marxismo ortodoxo, sino que combinaba su afán de justicia social con un enfoque darwinista social (creencia en la supervivencia de las naciones más fuertes y capacitadas) e incluso con ciertos recursos retóricos tomados de Nietzsche. En síntesis, sus primeros escritos manifiestan una postura crítica, reformista y heterodoxa, orientada a regenerar España inspirándose en ideas europeas avanzadas pero adaptándolas a la realidad patria.

Un episodio significativo al final de esta primera etapa fue un incidente (al parecer, una agria polémica periodística) que obligó a Maeztu a abandonar España temporalmente. En 1904 publicó un artículo autobiográfico donde se retrataba con inusual honestidad, y poco después decidió marcharse a Londres como corresponsal de prensa, buscando nuevos horizontes intelectuales.

Viaje a Inglaterra (1905-1919) y su impacto en el pensamiento de Maeztu

En 1905, Ramiro de Maeztu se convirtió en el primer corresponsal permanente de la prensa española en Londres. Tenía entonces 31 años y sangre británica por vía materna, lo que facilitó su adaptación. Durante quince años residió en el Reino Unido, enviando centenares de crónicas y análisis a diarios como La Correspondencia de España, Heraldo de Madrid o la revista Nuevo Mundo. Desde Londres informó al público español sobre acontecimientos como la lucha por el voto femenino en Inglaterra, la vida política británica y, más adelante, sobre las vicisitudes de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, actuó como mediador cultural entre Inglaterra y España: introdujo en nuestro país el pensamiento de autores ingleses de la época, dando a conocer figuras como el dramaturgo George Bernard Shaw o el escritor G. K. Chesterton, entre otros.

El contacto con la sociedad británica y su efervescente ambiente intelectual supuso un giro paulatino en las ideas de Maeztu. En un primer momento, flirteó con el socialismo reformista inglés, acercándose a la Sociedad Fabiana de Sidney Webb, Beatrice Webb y Shaw –un grupo que propugnaba implantar el socialismo por vías graduales y educativas–. Maeztu frecuentó círculos fabianos y se empapó del clima de debate social londinense, atestiguando cómo muchos intelectuales británicos cuestionaban el liberalismo victoriano y buscaban alternativas más justas. Según él mismo confesó, aquel traslado le “templó” el pensamiento: cambió el bullicio alegre del Madrid bohemio por el silencio y la tranquilidad londinense, propicia para la reflexión serena. En sus primeros años en Inglaterra todavía se consideraba un liberal-demócrata a la manera inglesa –escribió en 1909 que bajo gobiernos oligárquicos los liberales debían limitar el poder, pero en democracia esa necesidad desaparecía–, sin embargo, a partir de 1912 comenzó a gravitar hacia posiciones mucho más críticas con el propio liberalismo.

Durante su estancia, Maeztu entabló amistad con destacados pensadores antiliberales británicos. Tras leer The Servile State de Hilaire Belloc, y relacionarse con intelectuales como T. E. Hulme, Alfred Orage o Arthur J. Penty, se fue acercando a un movimiento anglo-católico que romantizaba la Edad Media y abogaba por un retorno a sus valores y estructuras socioeconómicas. Por un lado, participó en la vertiente socialista gremial de este movimiento: publicó cerca de ochenta artículos en la revista The New Age, dirigida por Orage, la cual defendía un socialismo corporativo de cooperativas y gremios. Por otro lado, Maeztu mostró creciente simpatía por la corriente distributista (representada por Chesterton y Belloc), de raíces católicas, que promovía la propiedad distribuida y la vuelta a comunidades tradicionales. Todas estas influencias –fabianas, gremialistas y católico-distributistas– tenían un denominador común: eran corrientes “antiliberales” que cuestionaban la modernidad capitalista, el individualismo liberal decimonónico y el estado parlamentario, buscando alternativas en la comunidad, la tradición o la intervención estatal. Maeztu absorbió estas ideas y llegó a la convicción de que el liberalismo (y su contraparte, el socialismo marxista) no ofrecían la solución a los problemas sociales, sino que eran parte del problema de la modernidad.

La Gran Guerra (1914-1918) terminó de moldear su pensamiento. Maeztu vivió la Primera Guerra Mundial desde Londres como corresponsal y viajó al frente, experimentando de cerca el conflicto. Fue uno de los pocos intelectuales españoles que apoyó abiertamente la causa de los Aliados (Entente) y que se opuso desde el primer momento a la Revolución Soviética de 1917, adoptando frente a ella una postura crítica que jamás abandonaría. Consideraba que el bolchevismo negaba la libertad y “despojaba al hombre de su humanidad”, reforzando así su repudio de las doctrinas revolucionarias extremas. Al finalizar la guerra, recopiló sus crónicas bélicas en el libro Inglaterra en armas (1916), y sobre todo plasmó sus reflexiones político-filosóficas en una obra de madurez: Authority, Liberty and Function in the Light of the War (1916), publicada en español en 1919 bajo el título La crisis del humanismo. En este ensayo, Maeztu hace profesión de fe antiliberal, antidemocrática y antimarxista, abogando por una reorganización funcional de la sociedad inspirada en valores de autoridad y deber. La crisis del humanismo marca el ocaso de su primera etapa intelectual: con ella, Maeztu cerraba su período de pensamiento reformista/heterodoxo para adentrarse en una nueva fase ideológica, mucho más tradicionalista.

En 1919 Ramiro de Maeztu regresó definitivamente a España. Lo que había aprendido en Inglaterra resultó decisivo para su evolución: paradójicamente, fue su profunda inmersión en las corrientes críticas inglesas (fabianismo, gremialismo, distributismo) lo que terminó empujándolo a rechazar a Inglaterra como modelo y a mirar de nuevo hacia la tradición española. Había partido como un joven reformista y cosmopolita, y volvió quince años después convertido en un pensador cada vez más escéptico del liberalismo y convencido de la necesidad de afirmar una identidad española propia.

Del regeneracionismo rebelde al tradicionalismo conservador: contraste entre etapas

La primera etapa de Maeztu contrasta de forma notable con su evolución posterior hacia el pensamiento tradicionalista y conservador. Las diferencias se aprecian en varios aspectos clave:

- Ideología: En sus comienzos, Maeztu abrazaba ideas progresistas, regeneracionistas e incluso socialistas, confiando en la reforma social y la modernización económica de España. En cambio, en su etapa final se situó en posiciones claramente conservadoras y contrarrevolucionarias, defendiendo los valores del tradicionalismo católico y monárquico español.

- Influencias y referentes: Durante la primera etapa buscó inspiración en corrientes europeas contemporáneas (el socialismo ético, el positivismo científico, las experiencias británicas de bienestar) y admiró modelos extranjeros como el industrialismo inglés o las teorías fabianas. En la etapa posterior, por el contrario, reivindicó las esencias nacionales: propuso el concepto de Hispanidad (tomado del padre Zacarías de Vizcarra) para exaltar la herencia cultural y espiritual de España y la comunidad de pueblos hispánicos. Así, mientras antes miraba hacia Europa para “arreglar” España, después enalteció la tradición española frente a las ideas “extranjerizantes” de la Ilustración y el liberalismo.

- Obra escrita: Sus escritos tempranos aparecieron en publicaciones radicales o de izquierda (como Germinal o El Socialista) y libros como Hacia otra España reflejaban un diagnóstico crítico de España desde ópticas marxistas y darwinistas sociales. En la madurez, en cambio, Maeztu canalizó su pensamiento en revistas y foros conservadores. Desde 1931 dirigió la revista Acción Española, núcleo del pensamiento monárquico tradicionalista, donde publicó por entregas su obra cumbre Defensa de la Hispanidad. En Defensa de la Hispanidad (1934), Maeztu elogió la misión evangelizadora e imperial de España, propuso la unión espiritual de las naciones hispanoamericanas bajo ideales católicos, y fustigó las doctrinas liberal-secularistas que a su juicio habían hecho daño a España en los siglos XIX-XX. Esta obra, fundamental en su última etapa, está impregnada de un tono apologético de la tradición diametralmente distinto al tono rebelde y europeísta de sus primeros ensayos.

- Postura política: En su primera etapa Maeztu fue un intelectual crítico del sistema de la Restauración desde posiciones cercanas al republicanismo social; participó en el debate público denunciando la oligarquía y el caciquismo, y apoyando medidas democratizadoras y de justicia social. Por el contrario, tras su evolución ideológica apoyó la Dictadura de Primo de Rivera (1923) –creyendo que podría regenerar España por la vía autoritaria– e incluso fue miembro fundador de Acción Española, que aglutinó al tradicionalismo monárquico intelectual en los años 30. Como figura pública de la derecha católica, Maeztu se opuso a la Segunda República y defendió la necesidad de un Estado fuerte guiado por los valores religiosos y patrióticos, en abierta oposición a las fuerzas izquierdistas con las que había simpatizado en su juventud. Irónicamente, este antiguo “socialista” terminó siendo asesinado en 1936 por milicianos anarquistas al comienzo de la Guerra Civil, víctima de aquellos ideales revolucionarios que él mismo había promovido en su juventud, según han señalado sus biógrafos.

En suma, la primera etapa de Ramiro de Maeztu –marcada por la inquietud regeneracionista, la apertura a ideologías sociales y la experimentación intelectual en el extranjero– dio paso en la década de 1920 a una conversión ideológica hacia el tradicionalismo hispánico. Mientras que el joven Maeztu buscaba otra España mediante el progreso y las reformas inspiradas en Europa, el Maeztu maduro abogó por “la Hispanidad” y la defensa de los valores eternos de España frente a la modernidad liberal. Esta profunda transformación, condicionada por el contexto histórico (del Desastre del 98 a las vísperas de la Guerra Civil) y por sus vivencias en Inglaterra, hace de Maeztu una figura compleja y emblemática: un escritor que inició su carrera como crítico del sistema desde la izquierda para terminar convirtiéndose en uno de los ideólogos de la derecha tradicionalista española. Los años de su primera etapa forjaron las herramientas intelectuales –el análisis profundo de la realidad nacional, el afán de regeneración y la búsqueda de fundamentos éticos para la sociedad– que luego, reorientadas hacia el pasado y la fe, sostendrían su pensamiento conservador en la etapa final de su vida.

Fuentes: La información precedente se basa en la obra periodística y ensayística de Ramiro de Maeztu en sus primeros años, así como en estudios de José del Guayo, Carlos Mata Induráin, ensayos de José Alsina sobre el joven Maeztu, el análisis de David Jiménez Torres sobre la etapa londinense, y otros trabajos citados a lo largo del texto. Cada cita referenciada indica el origen específico de los datos expuestos, garantizando la fidelidad y el contexto histórico de los hechos y ideas aquí descritos.