No hay productos en el carrito.

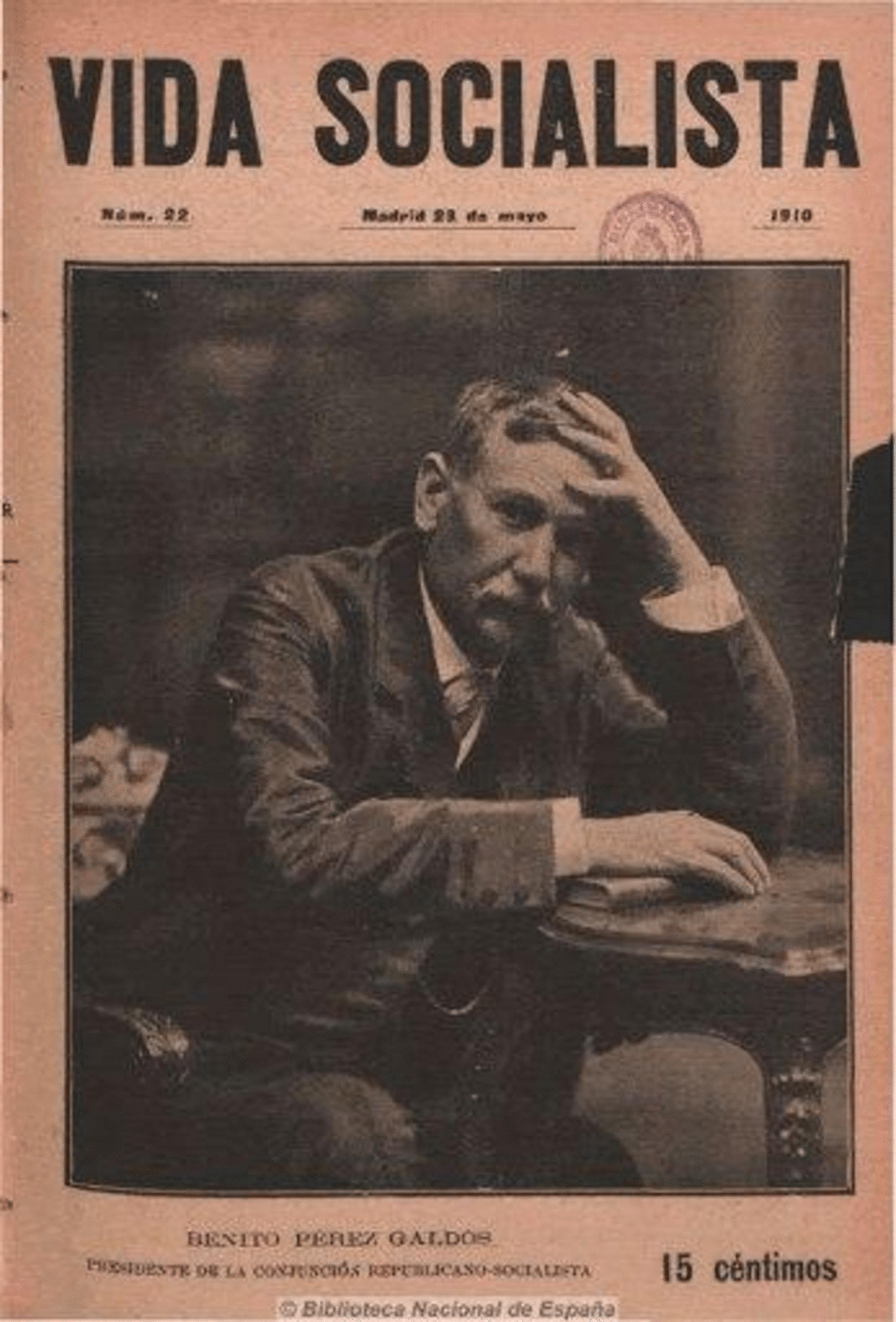

José Montesdeoca

La cultura política ha sido uno de los conceptos que mayor interés ha despertado en el estudio de la política, debido a su supuesta influencia en los sistemas políticos, y más en concreto en la estabilidad de la democracia, a través del comportamiento y la participación política. De hecho, las características culturales de los diferentes pueblos definidas en términos de “carácter nacional” han constituido elementos frecuentemente utilizados por diversos politólogos y pensadores para explicar el origen y evolución de diferentes regímenes políticos, comenzando en Aristóteles y finalizando en Stuart Mill y Schumpeter, pasando por Buke, Montesquieu, Rousseau, Saint-Simon y muchos otros.

La incorporación del concepto de cultura política a la ciencia política moderna se produce con el clásico La Cultura Cívica. Sus autores Almond y Verba, definen la cultura política como “el conjunto de orientaciones específicamente políticas de los ciudadanos hacia el sistema político, hacia sus partes componentes y hacia uno mismo como parte del sistema”. Como ellos mismo indican, se trata de las disposiciones psicológicas básicas de los ciudadanos y ciudadanas hacia los objetos sociales y políticos.

La cultura política constituye un intento de crear un instrumento que sirva para conectar causalmente la micropolítica (componentes psicológicos individuales) con la macropolítica (los sistemas políticos). De ahí que el concepto se componga, de un lado, por un abanico de actitudes no-políticas, fundamentalmente psicológicas, llamadas orientaciones generales, y, de otro, por un conjunto de actitudes políticas hacia los objetos del sistema político. Esta definición y operacionalización de la cultura política de Almond y Verba sentó, junto con la escuela de estudios electorales y actitudinales de la Universidad de Michigan, las bases fundamentales de uno de los paradigmas de la investigación más importante de la ciencia política moderna, construyéndose en una de las teorías fundamentales de “grado medio” que servían para llenar o completar los vacíos dejados por las grandes macro teorías como el funcionalismo o la teoría de los sistemas políticos.

No obstante, no puede ignorarse que esta aproximación ha sido objeto de continuas críticas incluso entre aquellos estudiosos de la política que la defienden. En realidad, los análisis en cultura política se han caracterizado por su interrumpido debate desde diferentes sistemas de investigación con respecto a su definición y a distintos aspectos metodológicos, lo que contribuyó en alguna medida al deterioro del propio concepto y a su declive en la ciencia política durante los años setenta del pasado siglo.

Será conveniente y al mismo tiempo producente, bajo mi modesto entender, evitar la reproducción de los término de este ya largo debate sobre la definición de la cultura política. Sin embargo, parece inevitable, que tras repasar algunos aspectos teóricos del paradigma iniciado por Almond y Verba, se presenten algunas de las críticas y contribuciones teóricas que originaron, con el fin de finalizar reflexionando sobre la situación actual de los estudios de cultura política. Ello se justifica porque, a pesar de las incertidumbres y ambigüedades, el trabajo de Verba y Almomd y mucha de la literatura que surgió a su alrededor contienen propuestas teóricas y líneas de investigación que suponen importantes contribuciones todavía vigentes en la mayoría de los estudios de actitudes y del comportamiento y de la participación política.