No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

La Marcha Verde ocurrió en un momento crítico tanto para España como para el norte de África. En 1975, el régimen franquista en España afrontaba sus días finales: el dictador Francisco Franco agonizaba y había delegado sus poderes en el príncipe Juan Carlos a finales de octubre de ese año. Al mismo tiempo, crecía la presión internacional para completar la descolonización del Sáhara Español (Sáhara Occidental). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había incluido al Sáhara en su lista de territorios no autónomos desde 1963 y, a partir de 1965, la Asamblea General exigía a España que emprendiera la descolonización mediante la libre determinación de los saharauis. En 1974 España finalmente anunció la celebración de un referéndum de autodeterminación para la primera mitad de 1975, bajo auspicios de la ONU. Sin embargo, ante esa perspectiva, Marruecos –que desde su independencia en 1956 aspiraba a anexionar el Sáhara Occidental como parte de su ideario del “Gran Marruecos”– maniobró para aplazar el proceso: solicitó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitiese un dictamen sobre la situación jurídica del territorio antes de cualquier referéndum.

En este contexto, varios actores regionales asumieron papeles clave. Marruecos, gobernado por el rey Hasán II, defendía que el Sáhara Occidental le pertenecía históricamente. Mauritania también reclamaba derechos históricos sobre la porción sur del territorio, conocida como Río de Oro. Argelia, por su parte, apoyaba abiertamente al movimiento independentista saharaui (Frente Polisario) tanto por afinidad anticolonial como por rivalidad geopolítica con Marruecos. La Guerra Fría añadió más combustible: Occidente temía que un Sáhara Occidental independiente se alineara con Argelia, país de órbita socialista, y con la Unión Soviética. De hecho, Estados Unidos y Francia dieron tácitamente su beneplácito a las aspiraciones marroquíes, prefiriendo un Sáhara bajo control de un aliado occidental que la aparición de un nuevo Estado proclive al bloque comunista. Esta calculada posición de las potencias influyó tras bambalinas en los eventos de 1975.

Mientras tanto, el pueblo saharaui había ido articulando su propio movimiento nacionalista. En 1973 se fundó el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), con el objetivo de lograr la independencia del territorio por la vía armada y política. Para 1975, el Polisario ya se erigía como la principal fuerza política en el Sáhara Occidental, como constató una misión visitadora de la ONU enviada en mayo de ese año. Dicho informe de la ONU reveló que la población autóctona deseaba claramente la salida de España y la formación de un Estado propio, rechazando categóricamente las reivindicaciones territoriales de Marruecos o Mauritania. España se encontraba así entre la espada y la pared: por un lado, afrontaba el mandato descolonizador internacional y la creciente insurgencia del Polisario; por otro, la presión de Marruecos que, desde 1974, había empezado a preparar un “golpe de efecto” para asegurar el Sáhara antes de que tuviera lugar un referéndum de independencia.

La Marcha Verde: organización, participación y discurso de Hasán II

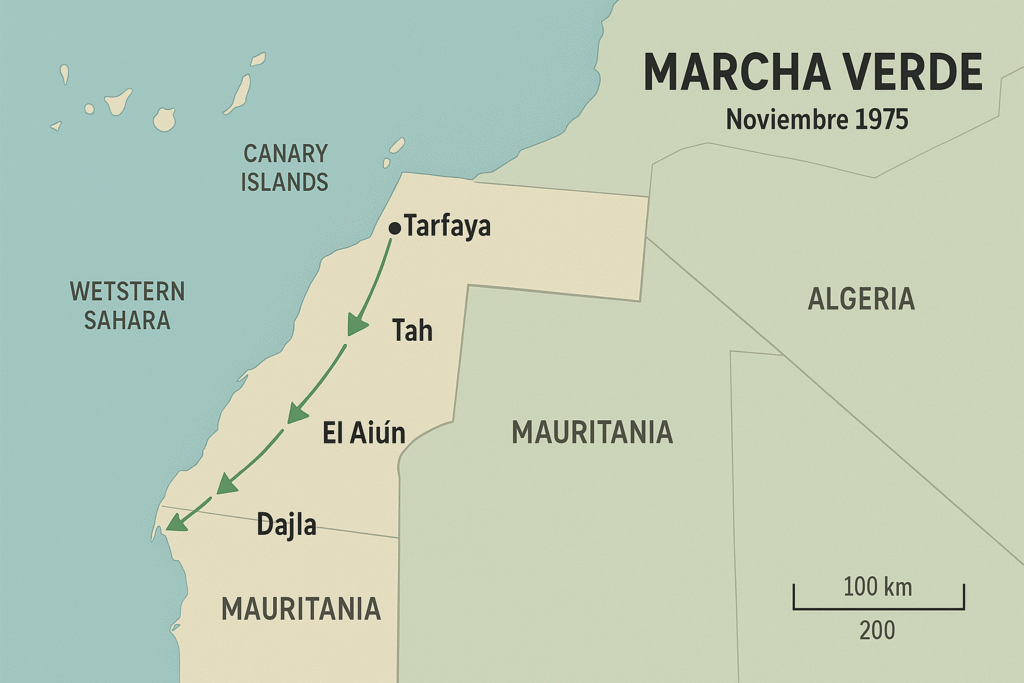

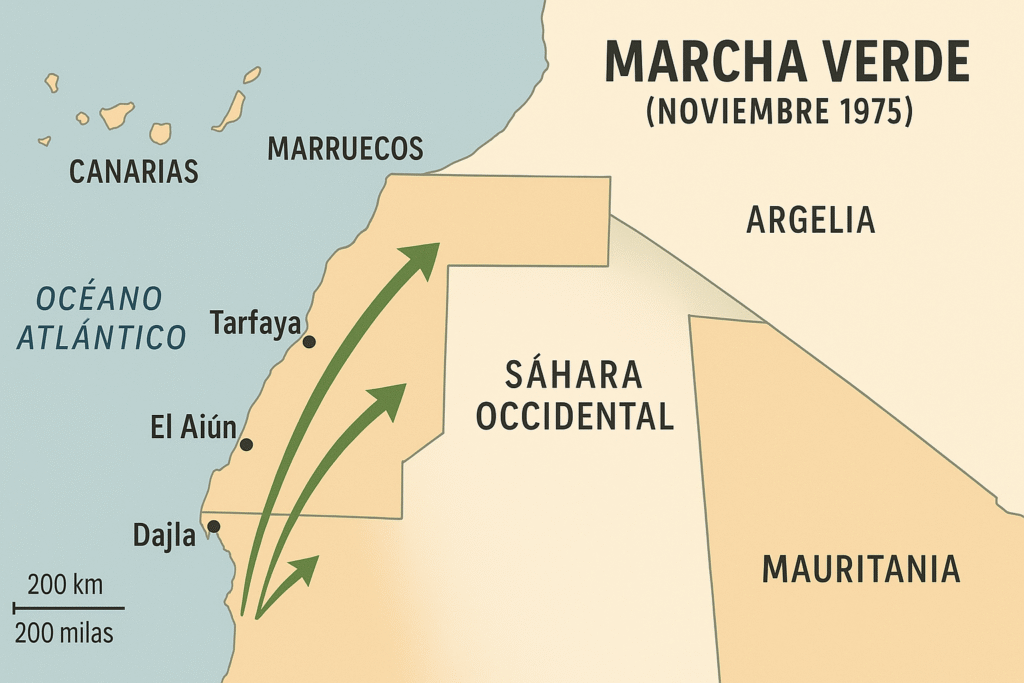

Mapa del desarrollo de la Marcha Verde en noviembre de 1975. Las flechas verdes señalan la ruta de las columnas civiles marroquíes que ingresaron desde el norte en el Sáhara Occidental, y en rojo se indica la incursión militar previa del 31 de octubre de 1975.

Ante la inminencia de un dictamen internacional probablemente adverso a sus pretensiones, el rey Hasán II de Marruecos decidió pasar a la acción. El 16 de octubre de 1975 –el mismo día en que se hizo público el fallo consultivo de la CIJ– Hasán II anunció públicamente una gran marcha pacífica hacia el Sáhara Occidental. En un discurso transmitido por radio y televisión, el monarca proclamó triunfalmente que “el derecho ha prevalecido sobre la injusticia”, interpretando a su favor el veredicto de la Corte de La Haya, y afirmó (omitiendo las conclusiones finales) que el tribunal “reconoció que existían lazos jurídicos de pleitesía entre Marruecos y el Sáhara”. Acto seguido, llamó a una movilización masiva de 350.000 voluntarios marroquíes de todas las regiones del país para “reintegrar” pacíficamente el Sáhara a Marruecos, armados solo con ejemplares del Corán y banderas nacionales. Este llamamiento revestido de fervor patriótico y religioso pretendía legitimar la reivindicación marroquí, presentándola como una marcha popular de liberación más que como una operación de anexión.

La planificación de la llamada Marcha Verde fue meticulosa. El gobierno marroquí movilizó recursos logísticos enormes para trasladar y sostener a cientos de miles de civiles en el desierto: se requisaron unos 2.100 vehículos, 6.000 camiones y autobuses, además de 113 trenes para transportarlos hacia el sur. Las columnas de voluntarios se concentraron en la localidad fronteriza de Tarfaya, al sur de Marruecos, punto de partida de la marcha. Junto a los civiles, Hasán II desplegó encubiertamente alrededor de 25.000 soldados de las Fuerzas Armadas Reales, que avanzarían paralelamente más al este, preparados para intervenir si era necesario. Según recuentos posteriores, la mayoría de los participantes civiles procedían de regiones del sur de Marruecos (Marrakech, Agadir, Tiznit, etc.), mientras que las zonas del norte estuvieron menos representadas. Esta movilización nacional, cuidadosamente orquestada por el majzén (el aparato estatal marroquí), buscaba no solo presionar a España sino también reforzar la identidad patriótica interna bajo la consigna de la “reunificación” del Sáhara con la madre patria.

Fotografía de participantes marroquíes en la Marcha Verde de noviembre de 1975, ondeando banderas nacionales y portando el Corán. Más de 300.000 civiles avanzaron pacíficamente hacia la frontera del Sáhara Español, actuando como “escudo humano” para forzar la retirada española.

La Marcha Verde inició su andadura el 6 de noviembre de 1975, tras semanas de preparativos secretos. En la madrugada de ese día, columnas multitudinarias de civiles marroquíes comenzaron a cruzar la frontera que separaba Marruecos del entonces Sáhara Español. Los voluntarios avanzaban ondeando banderas de Marruecos (incluso, simbólicamente, algunas banderas estadounidenses) y enarbolando copias del Corán, tal como había indicado Hasán II. A las 10:30 de la mañana, los primeros manifestantes llegaron al límite del territorio y procedieron a cortar las alambradas fronterizas cerca del puesto de Tah, encontrando que las fuerzas españolas se habían replegado ligeramente tierra adentro. Para la tarde del 6 de noviembre, alrededor de 50.000 civiles de la Marcha Verde ya habían penetrado unos kilómetros en el Sáhara Occidental y acampaban en suelo que España aún consideraba parte de su provincia número 53. Tal como Hasán II había ordenado, los participantes se mantuvieron pacíficos y evitaron enfrentamientos directos, sirviendo principalmente como presión psicológica y política. Detrás de este masivo escudo humano, sin embargo, acechaba la posibilidad de intervención militar: no se descartaba que unidades armadas marroquíes aprovecharan cualquier choque para avanzar más profundamente, bajo el pretexto de proteger a los civiles.

La estrategia española para responder a la marcha fue deliberadamente cautelosa. A pesar de contar con una clara superioridad militar sobre Marruecos en la zona en ese momento, Madrid había dado órdenes estrictas de evitar un baño de sangre que complicara la inminente transición política en España. El ejército español en el Sáhara (unos 20.000 soldados, incluyendo la Legión) preparó la Operación Marabunta: un dispositivo defensivo que minó los accesos fronterizos e instaló posiciones para impedir que las columnas marroquíes avanzaran hacia núcleos importantes como El Aaiún. El propio príncipe Juan Carlos viajó a El Aaiún el 2 de noviembre de 1975 –mientras fungía como jefe de Estado en funciones– para arengar a las tropas y asegurarles que la Marcha Verde no traspasaría las zonas minadas bajo control español. España daba así a entender que, si Marruecos cruzaba cierta “línea roja”, podría haber confrontación armada. No obstante, de forma oficiosa, el gobierno de Arias Navarro también inició contactos discretos con Rabat para buscar una salida negociada que evitara la guerra abierta.

La comunidad internacional reaccionó con preocupación ante la marcha. El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia, aprobó el 6 de noviembre la Resolución 380, que “deplora la realización de la marcha” e insta a Marruecos a retirar inmediatamente del Sáhara Occidental a todos los participantes en la misma. Sin embargo, esta condena no vino acompañada de medidas coercitivas, y Marruecos ignoró la exhortación, confiando en el apoyo tácito de Washington y París. De hecho, en plena Guerra Fría, Estados Unidos bloqueó cualquier acción severa contra su aliado marroquí y Henry Kissinger –secretario de Estado norteamericano– continuó negociando tras bambalinas con Hasán II, buscando una solución que evitase un conflicto regional mayor pero que a la vez garantizara que el Sáhara no cayese en la órbita soviética.

Tras varios días de tensa calma en el desierto, la crisis empezó a encauzarse por la vía diplomática. El 9 de noviembre, el rey Hasán II ordenó suspender la Marcha Verde y replegar a los civiles marroquíes fuera del territorio sahariano. Esta decisión obedeció a un acuerdo alcanzado horas antes en la ciudad marroquí de Agadir: el emisario español Antonio Carro, ministro de la Presidencia, se había reunido con Hasán II el 8 de noviembre y le entregó una carta en la que el gobierno español solicitaba el fin de la marcha, comprometiéndose a entablar negociaciones inmediatas sobre el futuro del Sáhara. A cambio, Marruecos recibió garantías de que España accedería a “entregar la administración civil y militar del territorio a Marruecos y Mauritania” en un arreglo definitivo. Con esa promesa en mano, Hasán II pudo retirar a las multitudes victoriosas, presentando el repliegue como un éxito: Marruecos no “invadía” el Sáhara por la fuerza, sino que forzaba a España a cederlo vía acuerdo. La Marcha Verde, coreografiada hasta el último detalle, culminó así sin enfrentamientos armados directos pero cumplió su objetivo de precipitar el fin de la presencia española en el Sáhara Occidental.

Proceso diplomático y legal: de la Corte de La Haya a los Acuerdos de Madrid

Paralelamente a la movilización sobre el terreno, se desarrolló un intenso proceso diplomático y legal en 1975. El punto de partida fue la tan esperada Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Sáhara Occidental, solicitada por la ONU a instancias de Marruecos. La CIJ emitió su dictamen el 16 de octubre de 1975, y su contenido fue determinante: el tribunal declaró por unanimidad que el Sáhara Occidental no era territorio sin dueño (terra nullius) en el momento de la colonización española, ya que sus habitantes –los saharauis– tenían organización social y política propia. Asimismo, por amplia mayoría, la Corte concluyó que no existían vínculos de soberanía entre el Sáhara y el Reino de Marruecos (ni con la entidad mauritana) que pudieran alterar la aplicación del principio de autodeterminación. En palabras del fallo, “no ha comprobado la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General [derecho de los pueblos a la independencia] en cuanto a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, la aplicación del principio de autodeterminación de sus habitantes”. Esta opinión jurídica respaldaba, por tanto, la necesidad de un referéndum en el que el pueblo saharaui decidiera libremente su futuro.

No obstante, el dictamen de la CIJ reconocía tangencialmente que en época precolonial hubo “lazos de lealtad” de ciertas tribus del Sáhara con el sultán de Marruecos (así como vínculos de algunos nómadas con Mauritania). Esa mención, aunque jurídicamente irrelevante para la cuestión de la soberanía, ofreció a Hasán II un resquicio para proclamar una victoria política. Marruecos, en lugar de acatar la recomendación de autodeterminación, difundió entre su población una versión parcial y sesgada del fallo: enfatizó que la Corte “reconoció los vínculos históricos entre el Sáhara y Marruecos” e ignoró deliberadamente la conclusión sobre el referéndum. Así, Hasán II justificó la Marcha Verde como una acción legítima avalada por “el derecho internacional”, cuando en realidad la CIJ había negado expresamente cualquier base legal para la anexión. La maniobra marroquí de reinterpretar el dictamen sembró confusión y le permitió ganar tiempo y apoyos internos, aprovechando lo que el historiador Bernabé López García denominó “la ambigüedad de las tres lógicas de La Haya” (lealtades al sultán, derechos históricos y autodeterminación).

En el plano diplomático, durante octubre y noviembre de 1975 se multiplicaron las resoluciones y contactos de alto nivel. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 377 el 22 de octubre de 1975, llamando a “caución y moderación” a las partes mientras el secretario general realizaba gestiones. Tras el inicio de la Marcha Verde, además de la ya citada Resolución 380 (6 de noviembre), el Consejo había instado repetidamente a evitar acciones unilaterales que agravaran la tensión. Sin embargo, la presión sobre España surtió efecto al margen de la ONU. Bajo la creciente amenaza de una guerra colonial no deseada (España recordaba el reciente trauma portugués en Angola y Mozambique), el gobierno de Madrid optó por una negociación tripartita. En paralelo a la desconcentración de la Marcha Verde, representantes de España, Marruecos y Mauritania sostuvieron conversaciones discretas que culminaron rápidamente en un controvertido arreglo.

El resultado fue los llamados Acuerdos de Madrid (o Acuerdo Tripartito de Madrid), firmados el 14 de noviembre de 1975 en Madrid. Este acuerdo, de naturaleza secreta en su momento, estipuló esencialmente la entrega de la administración del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, sin consultar a la población saharaui. En su texto, España “reitera su intención de descolonizar el Sáhara, poniendo término a las responsabilidades y poderes que tiene sobre dicho territorio como Potencia administradora”, a la vez que establece una administración temporal tripartita “en la que participarán Marruecos y Mauritania, en colaboración con la Yemaá”. La Yemaá era una asamblea de notables saharauis creada por España años antes; según el acuerdo, esta institución local sería la encargada de expresar la “opinión” del pueblo saharaui. De facto, el pacto implicaba la partición del territorio: la zona norte (Saguía el Hamra, con El Aaiún) sería asumida por Marruecos, y la zona sur (Río de Oro, con Dajla/Villa Cisneros) por Mauritania. España, por su parte, se comprometía a retirar completamente sus fuerzas y administración antes del 28 de febrero de 1976.

Aunque presentado como un acuerdo de “descolonización”, el Tripartito de Madrid fue cuestionado inmediatamente en los foros internacionales. El 10 de diciembre de 1975, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 3458 (parte B) donde reafirmaba “el derecho inalienable de todas las poblaciones saharianas originarias del territorio a la libre determinación” y pedía a la “administración provisional” (Marruecos-Mauritania) que organizase una consulta libre con supervisión de la ONU para que los saharauis expresasen su voluntad. Este llamado subrayaba que los Acuerdos de Madrid no sustituían el referéndum pendiente. De hecho, cuando el representante español Jaime de Piniés comunicó oficialmente en la ONU, el 26 de febrero de 1976, el fin de la presencia española en el Sáhara, añadió que “la descolonización culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente”. España dejaba así constancia ante Naciones Unidas de que cedía la administración del territorio, pero no podía transferir una soberanía que legalmente no le pertenecía salvo a través de la autodeterminación saharaui.

Un día después de la marcha de España, el gobierno marroquí orquestó una maniobra para intentar legitimar la anexión: el 26 de febrero de 1976, la Yemaá (reunida precipitadamente en El Aaiún) aprobó por unanimidad una resolución proclamando “la reincorporación del Sáhara a Marruecos y Mauritania, de conformidad con los vínculos históricos que han unido siempre a la población sahariana con esos dos países”. Marruecos comunicó este acto a la ONU como si fuera la expresión de la voluntad popular saharaui. Sin embargo, para entonces gran parte del pueblo saharaui ya había huido al exilio (como veremos adelante) y, en cualquier caso, aquella declaración contradecía abiertamente el dictamen de la CIJ y las resoluciones de la ONU. En resumen, mediante los Acuerdos de Madrid, España puso fin a casi un siglo de coloniaje en el Sáhara Occidental, pero lo hizo sin un proceso de autodeterminación y entregando el territorio a dos estados vecinos. Desde el punto de vista del derecho internacional, este acuerdo tripartito no alteró el estatus jurídico del Sáhara: la ONU nunca lo reconoció como transferencia legítima de soberanía ni nombramiento de potencias administradoras. A ojos de la legalidad internacional, España siguió figurando técnicamente como potencia administradora del Sáhara Occidental (hasta la actualidad), y Marruecos como ocupante de facto.

Consecuencias para el pueblo saharaui y estallido del conflicto armado

La Marcha Verde y los acuerdos subsiguientes tuvieron consecuencias inmediatas y dramáticas para el pueblo saharaui. Al sentirse traicionados en sus aspiraciones independentistas, y ante la inminente ocupación marroquí-mauritana, decenas de miles de saharauis emprendieron un éxodo masivo hacia el desierto. Incluso antes de la retirada española definitiva en febrero de 1976, familias enteras huyeron de las principales ciudades del Sáhara (El Aaiún, Smara, Dajla) internándose hacia el este, perseguidas por los bombardeos de la aviación marroquí. Numerosos civiles saharauis fueron atacados con napalm y fósforo blanco durante esta huida, según denuncias posteriores, causando víctimas entre población indefensa. Los supervivientes lograron cruzar la frontera con Argelia, cuyo gobierno ofreció refugio en la región de Tinduf. Allí, en el inhóspito desierto argelino, se establecieron campamentos de refugiados saharauis que subsisten hasta el día de hoy. Este éxodo configuró una diáspora saharaui que perdura tras casi medio siglo: alrededor de 170.000 saharauis siguen viviendo en esos campamentos en Argelia, bajo administración del Frente Polisario.

El vacío de poder dejado por España precipitó la siguiente fase del conflicto. El 27 de febrero de 1976, apenas un día después de arriarse la última bandera española en El Aaiún, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en suelo exiliado. La RASD se presentó como el gobierno legítimo del Sáhara Occidental independiente, obteniendo de inmediato reconocimiento internacional de aliados como Argelia. De hecho, Argelia fue el primer país en reconocer formalmente a la RASD, lo que llevó a Marruecos a romper relaciones diplomáticas con Argel desde 1976 hasta 1988. En los meses siguientes a la proclamación de la RASD, más de 70 países del Movimiento No Alineado y de África fueron reconociendo a la república saharaui, consolidando su estatus diplomático a pesar de no controlar efectivamente el territorio.

Entretanto, sobre el terreno estalló la guerra del Sáhara Occidental. Ya desde finales de 1975, el Frente Polisario –ahora convertido en ejército de liberación nacional– inició operaciones de guerrilla contra las fuerzas invasoras. Marruecos y Mauritania, cumpliendo lo pactado en Madrid, ocuparon militarmente el Sáhara: tropas marroquíes entraron por el norte y este, mientras que tropas mauritanas lo hicieron por el sur, encontrándose con la resistencia armada saharaui. El enfrentamiento se formalizó tras la retirada española: en 1976 el Polisario declaró la guerra tanto a Marruecos como a Mauritania, considerándolos potencias ocupantes. Comenzó así un conflicto bélico de alta intensidad que se prolongaría 15 años (1976–1991), encuadrado también dentro de las tensiones de la Guerra Fría.

Durante los primeros años, el Polisario –conocedor del terreno y contando con el rearme proporcionado por Argelia y Libia– infligió serios reveses a Mauritania e incluso realizó incursiones en territorio marroquí. Por ejemplo, en 1976 los guerrilleros saharauis atacaron la capital mauritana, Nuakchot, alcanzando el palacio presidencial (en una de esas operaciones murió el líder saharaui El Uali Mustafa Sayed en junio de 1976). Agobiada por la guerra, Mauritania decidió retirarse del conflicto: en agosto de 1979, el nuevo gobierno mauritano firmó la paz con el Polisario y renunció a su parte del Sáhara Occidental. Mauritania reconoció posteriormente a la RASD en 1984, formalizando su desistimiento de cualquier reivindicación sobre el territorio. La salida de Mauritania dejó libre el flanco sur, que Marruecos aprovechó inmediatamente: tropas marroquíes ocuparon Dajla (ex Villa Cisneros) en 1979, anexando de facto la antigua zona mauritana. Desde entonces, Marruecos controla también esa mitad meridional, consolidando su dominio sobre aproximadamente el 80% del territorio sahariano (toda la franja occidental costera y las principales ciudades).

El conflicto saharaui tuvo un fuerte impacto regional. Argelia, que brindaba apoyo logístico y bases al Polisario, llegó a involucrarse militarmente de forma limitada. Un incidente destacado fue la batalla de Amgala (enero de 1976), donde unidades marroquíes y argelinas se enfrentaron dentro del Sáhara en apoyo de sus respectivos aliados. Si bien Argelia nunca declaró abiertamente la guerra a Marruecos, el estado de hostilidad latente entre ambos países se intensificó (Argelia incluso expulsó en 1975 a decenas de miles de colonos marroquíes en represalia por la Marcha Verde). La rivalidad Marruecos-Argelia, alimentada por el diferendo del Sáhara, se convirtió en una especie de “guerra fría” magrebí que bloqueó proyectos de integración regional y provocó carreras armamentísticas en las décadas siguientes.

Para Marruecos, la guerra contra el Polisario se tornó en un desgaste prolongado. A finales de los años 1970, el ejército marroquí cambió de estrategia construyendo una serie de muros defensivos (bermas) en pleno desierto para proteger las zonas bajo su control (especialmente las ricas minas de fosfatos de Bucraa y centros urbanos). Estos muros fortificados, de más de 2.700 km en total, se levantaron por etapas hasta 1987 y lograron frenar las incursiones del Polisario, encapsulando a las fuerzas saharauis en el tercio oriental del territorio y en la frontera argelina. Pese a la superioridad en medios de Marruecos (apoyado por armamento y financiación de EE. UU. y Arabia Saudí) frente al Polisario (sustentado por Argelia, Cuba y Libia), ninguna de las partes obtuvo una victoria decisiva. El conflicto causó sufrimiento significativo: además del exilio de gran parte de la población saharaui, la guerra devastó infraestructuras y dejó numerosas bajas entre combatientes y civiles. Hacia finales de los años 1980 el enfrentamiento se había enquistado en un empate estratégico tras el muro marroquí.

Evolución del conflicto hasta la actualidad

Agotadas militarmente las partes, a finales de los años 1980 surgió una ventana para la paz. En 1988 la ONU y la Organización para la Unidad Africana (OUA) lograron que Marruecos y el Frente Polisario aceptaran un Plan de Arreglo que contemplaba un alto el fuego y la celebración de un referéndum de autodeterminación supervisado internacionalmente. Tras arduas negociaciones, se firmó el cese de hostilidades en septiembre de 1991, bajo garantías de Naciones Unidas. La ONU desplegó en el terreno la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental) con el mandato de vigilar el alto el fuego y organizar la consulta de autodeterminación en breve plazo. Se fijó como base del referéndum el censo español de 1974, pero pronto surgieron disputas sobre quiénes tenían derecho a votar (Marruecos intentó incluir a decenas de miles de colonos y residentes introducidos tras 1975). Estas divergencias, sumadas a la falta de voluntad política de Marruecos para arriesgar un voto desfavorable, han impedido hasta hoy la realización del referéndum. Marruecos dejó claro desde los 90 que solo aceptaría un referéndum cuyo resultado “confirmara la marroquinidad del Sáhara”, es decir, no contemplaba realmente ceder la independencia. Como consecuencia, el proceso de paz entró en un limbo prolongado.

Durante las tres últimas décadas, el conflicto del Sáhara Occidental ha permanecido estancado pero latente. Formalmente el territorio sigue considerado por la ONU como un caso de descolonización inconclusa y figura en la lista de Territorios No Autónomos pendiente de autodeterminación. La RASD, aunque controla solo la fracción oriental desértica (zona liberada tras el muro marroquí) y los campamentos de refugiados, fue admitida en 1984 como miembro de pleno derecho de la OUA (hoy Unión Africana). Marruecos, en protesta, se retiró de la OUA ese mismo año y no volvió a ocupar su asiento en la organización continental hasta 2017, cuando reingresó a la Unión Africana incluso estando aún la RASD como Estado miembro. En el plano diplomático, más de 80 países llegaron a reconocer a la RASD en algún momento, aunque Marruecos ha conseguido en años recientes que varios retiren o “congelen” ese reconocimiento, mediante campañas de influencia y acuerdos bilaterales.

La situación sobre el terreno se ha caracterizado por una tensa calma armada desde 1991 hasta fechas muy recientes. Marruecos consolidó administrativamente las zonas bajo su control, considerando al Sáhara Occidental como sus “Provincias del Sur” e invirtiendo en infraestructura y colonización demográfica (hoy en las principales ciudades los colonos marroquíes superan en número a los saharauis nativos). El Frente Polisario, por su parte, mantuvo estructuras de gobierno en los campamentos de Tinduf y una presencia limitada en los territorios al este del muro. Periódicamente ha habido esfuerzos de mediación de la ONU (planes propuestos por enviados especiales como James Baker en 2001-2003, por ejemplo), sin lograr que las partes acuerden cómo implementar la consulta de autodeterminación. Marruecos pasó de rechazar abiertamente el referéndum a proponer en 2007 una fórmula de autonomía limitada para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí, como solución de compromiso. Esta propuesta de autonomía –respaldada por Francia y por EE. UU.– fue considerada “seria y creíble” por algunos gobiernos, pero siempre rechazada por el Polisario (y por Argelia) al no incluir la opción independentista. España inicialmente también sostuvo que la autonomía marroquí no satisfacía el derecho saharaui a decidir libremente.

Un hito reciente alteró este status quo: en noviembre de 2020 se rompió el alto el fuego de 29 años. Activistas saharauis habían bloqueado una carretera en la zona de Guerguerat (extremo sur del territorio) para protestar contra la explotación económica marroquí; el 13 de noviembre de 2020 el ejército marroquí atravesó la zona tapón de la frontera mauritano-saharaui para desalojarlos por la fuerza. El Polisario respondió militarmente y declaró oficialmente el fin del alto el fuego al día siguiente, volviendo el conflicto a un estado de hostilidades bajas pero constantes. Desde entonces, se han reportado intercambios de fuego esporádicos a lo largo del muro de separación, marcando un retorno a la vía armada por parte del Frente Polisario, frustrado por décadas de espera infructuosa.

Poco después, otro hecho sacudió el tablero diplomático: el 10 de diciembre de 2020, la administración de Donald Trump en Estados Unidos anunció el reconocimiento unilateral de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Este giro –parte de los llamados Acuerdos de Abraham, en los que Marruecos a cambio normalizó relaciones con Israel– rompió con la postura tradicional estadounidense de apoyo a un arreglo negociado. Aunque el reconocimiento de Trump no ha sido secundado por la ONU ni por la Unión Europea (la UE reafirmó que sigue considerando el Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de estatus definitivo), sí supuso un triunfo diplomático para Rabat. Marruecos ha utilizado ese apoyo de Washington para presionar a otros países a que endosen su plan de autonomía.

En marzo de 2022, España –la antigua potencia colonial– protagonizó a su vez un vuelco diplomático sorpresivo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió una carta al rey Mohamed VI de Marruecos en la que declaraba que la propuesta marroquí de autonomía de 2007 es “la base más seria, realista y creíble” para resolver la disputa del Sáhara. Esta nueva posición rompió con décadas de política exterior española oficialmente neutral y alineada con las resoluciones de la ONU. La decisión, tomada sin consenso interno en España, fue percibida como un aval al plan marroquí y provocó de inmediato la protesta del Frente Polisario, que suspendió relaciones con el Gobierno español en abril de 2022. También Argelia reaccionó con dureza, tachando el cambio español de “segunda traición” al pueblo saharaui (tras la de 1975) y llegando a congelar sus relaciones diplomáticas y comerciales con España en señal de rechazo. Este episodio subraya cómo, aún hoy, el contencioso del Sáhara Occidental repercute directamente en las alianzas y tensiones internacionales.

En la actualidad, el estatus del territorio sigue sin resolverse. Las Naciones Unidas continúan declarando su compromiso con una solución que contemple el libre derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y renuevan anualmente la misión de la MINURSO. No obstante, Marruecos mantiene su control sobre el terreno (administrativo, militar y económico) en un 80% del Sáhara Occidental, sin que hasta ahora ningún país del mundo –salvo contadas excepciones recientes– reconozca formalmente esa soberanía de jure. Para Marruecos, el objetivo diplomático es lograr apoyos a su plan de autonomía bajo soberanía marroquí como única salida viable, algo que en 2023 pareció respaldar incluso una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al mencionar la “solución de compromiso realista”. Para el Frente Polisario y la RASD, en cambio, la única vía aceptable sigue siendo un referéndum que incluya la independencia, o en su defecto, continuar la lucha por la plena independencia. Argelia permanece como su principal aliada, manteniendo el respaldo político, logístico y humanitario a los saharauis, a pesar de los costes que ello implica en su relación con Occidente. El Magreb, por tanto, continúa dividido por esta cuestión: las fronteras terrestres entre Marruecos y Argelia llevan cerradas desde 1994 y las desconfianzas mutuas han impedido la cooperación regional durante décadas.

En síntesis, medio siglo después de la Marcha Verde, el conflicto del Sáhara Occidental permanece congelado pero sin resolver. Los saharauis, dispersos entre la diáspora, la ocupación y el exilio, no han podido ejercer todavía aquello por lo que clamaban en 1975: decidir libremente su propio destino nacional.

Impacto en las relaciones internacionales y consideraciones de derecho internacional

El episodio de la Marcha Verde de 1975 y la subsiguiente disputa del Sáhara Occidental han tenido un profundo impacto en las relaciones internacionales, particularmente en el norte de África pero también a nivel global. En primer lugar, el conflicto ha marcado las relaciones entre Marruecos y Argelia de manera definitoria. Estos dos países magrebíes han mantenido desde 1975 una rivalidad casi constante, con períodos de ruptura total de relaciones diplomáticas (1976–1988, y nuevamente desde 2021). La desconfianza mutua alimentada por el Sáhara Occidental se tradujo en carreras armamentísticas, apoyo a bandos opuestos en conflictos regionales e incluso choques militares directos como la mencionada batalla de Amgala. Argelia considera la cuestión saharaui como un asunto de descolonización pendiente y defiende la legalidad internacional (el referéndum de autodeterminación), mientras que Marruecos lo percibe como una cuestión existencial de integridad territorial, acusando a Argel de obstaculizar cualquier solución que no sea la independencia. Esta pugna ha bloqueado proyectos como la Unión del Magreb Árabe –establecida en 1989 con grandes esperanzas– que jamás avanzó debido a la falta de entendimiento sobre el Sáhara. Además, la tensión marroco-argelina ha involucrado a otras potencias: durante la Guerra Fría, el Sáhara fue un campo más de influencia entre EE. UU. (alineado con Marruecos) y la URSS (cercana a Argelia). En décadas posteriores, Francia asumió el rol de principal valedor internacional de Marruecos, mientras Argelia buscó apoyo en el Movimiento No Alineado y aliados como Sudáfrica o algunos países latinoamericanos para la causa saharaui.

Para España, la herida del Sáhara ha supuesto también consecuencias de largo plazo en su política exterior. La retirada de 1975 bajo presión dejó un sentimiento de responsabilidad no resuelta hacia los saharauis en parte de la sociedad española. A nivel oficial, España mantuvo durante décadas una postura declarativa de apoyo a las resoluciones de la ONU (referéndum) sin reconocer la soberanía marroquí sobre el territorio –de hecho ningún gobierno español, ni siquiera tras los acuerdos de 1975, ha reconocido jurídicamente al Sáhara Occidental como parte de Marruecos–. Sin embargo, las realidades geopolíticas (la importancia de Marruecos para España en control migratorio, cooperación antiterrorista, pesca, etc.) han llevado a continuos equilibrios diplomáticos. La decisión de 2022 de Pedro Sánchez de alinearse con Rabat supuso un giro sin precedentes, que ha tensado las relaciones de España con Argelia y con el propio Frente Polisario. Por otro lado, episodios como la crisis migratoria de Ceuta en 2021 –cuando Marruecos relajó el control fronterizo tras el enfado porque España atendiera médicamente al líder polisario Brahim Gali– demuestran cómo Rabat sigue utilizando el tema del Sáhara como palanca en su relación bilateral con Madrid.

En el ámbito multilateral, la cuestión del Sáhara Occidental se convirtió en uno de los temas más prolongados en la agenda de la ONU en materia de descolonización. Naciones Unidas jamás ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el territorio, y sigue considerándolo el último territorio pendiente de descolonizar en África. La ONU estableció principios claros: el Acuerdo de Madrid de 1975 no transfirió la soberanía ni designó a Marruecos como potencia administradora legítima. Consecuentemente, jurídicamente España continúa siendo la potencia administradora de jure (aunque en la práctica no ejerza como tal) y Marruecos una potencia ocupante. Esta posición legal ha sido respaldada también por decisiones de otras instancias: por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en 2021 que el Sáhara Occidental tiene “estatus separado y distinto” de Marruecos, invalidando acuerdos comerciales que lo incluyeran sin consentimiento del pueblo saharaui.

Organizaciones como la Unión Africana mantienen igualmente el reconocimiento de la RASD como miembro, reafirmando el derecho saharaui a la independencia según la Carta fundacional africana que rechaza cambios fronterizos posteriores a la colonización.

El derecho internacional aplicable al caso es primordialmente el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Resolución 1514 (XV) de la ONU y otras normas de descolonización. Todas las resoluciones relevantes de la Asamblea General –antes y después de 1975– han insistido en que la solución debe pasar por consultar libremente a los saharauis. De hecho, jurídicamente el estatus del Sáhara Occidental se asemeja al de Timor Oriental en los 90: un territorio ocupado cuya soberanía legítima reside en sus habitantes, pendientes de ejercicio de autodeterminación. Marruecos, sin embargo, argumenta basándose en la “integridad territorial” que el Sáhara fue parte histórica del sultanato y que la partición colonial fue ilegítima. Esta postura choca con el hecho de que la CIJ desestimó expresamente la reivindicación histórica marroquí en 1975, y con que ninguna nación (salvo Marruecos) considere hoy al Sáhara Occidental como parte intrínseca del territorio nacional marroquí.

En términos de impacto internacional más amplio, el prolongado contencioso del Sáhara ha influido en alineamientos diplomáticos. Por ejemplo, Marruecos ha condicionado sus relaciones con países de África y el mundo árabe a que respalden –o al menos no cuestionen– su soberanía sobre el Sáhara. En años recientes, Rabat ha logrado que una veintena de estados (principalmente africanos y árabes aliados) abran consulados en ciudades como El Aaiún o Dajla, como gesto de reconocimiento implícito. Al mismo tiempo, países con tradiciones diplomáticas tercermundistas (Sudáfrica, Nigeria, Algeria, Cuba, Venezuela, etc.) mantienen su apoyo al Polisario. La cuestión saharaui se convirtió así en una prueba de fuego de lealtades en la política africana y árabe. Incluso en Europa ha generado divisiones: Francia y últimamente España se inclinan hacia la tesis marroquí, mientras otras potencias como Alemania, Reino Unido o los países nórdicos insisten en la solución auspiciada por la ONU sin tomar partido explícito por la soberanía. Estados Unidos ha oscilado dependiendo de las administraciones, pero el reconocimiento de Trump –aún no revertido oficialmente por sus sucesores– marcó un precedente controvertido que podría anticipar un cambio en las coordenadas internacionales del conflicto si más países siguieran ese camino.

En conclusión, la Marcha Verde de 1975 no solo alteró el curso histórico del Sáhara Occidental, sino que dejó una huella perdurable en la geopolítica regional. Se suele citar como un ejemplo temprano de “guerra híbrida” o presión estratégica no convencional: Marruecos consiguió mediante una demostración de masas y diplomacia forzar un cambio territorial sin disparar (entonces) un tiro, explotando las debilidades de una potencia colonial en retirada. Pero aquella victoria táctica abrió una disputa mayor que aún persiste. El conflicto del Sáhara ha comprometido la estabilidad del Magreb, ha generado una causa de descolonización apoyada globalmente y ha planteado retos al sistema multilateral sobre cómo resolver casos de colonialismo tardío. Cinco décadas después, el legado de la Marcha Verde sigue vivo en cada foro internacional donde se debate el futuro de la última colonia de África.

Cronología destacada

- 1884–1885: España ocupa la zona del Sáhara Occidental durante la Conferencia de Berlín, estableciendo el Sáhara Español como colonia.

- 1960: La ONU aprueba la Resolución 1514 (XV) declarando el derecho de todos los pueblos coloniales a la independencia.

- 1963: El Sáhara Español es incluido oficialmente por la ONU en la lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización.

- 1965: Primera resolución de la Asamblea General de la ONU instando a España a descolonizar el Sáhara Occidental (Res. 2072).

- 1970: Surge el nacionalismo saharaui activo (manifestación de Zemla en El Aaiún); España reprime la protesta y desaparece el líder Bassiri.

- 10 de mayo de 1973: Fundación del Frente Polisario, dando inicio a la lucha armada contra el dominio colonial español.

- Agosto de 1974: España anuncia referéndum de autodeterminación para 1975; Marruecos recurre a la ONU y logra posponerlo solicitando la opinión de la CIJ.

- 16 de octubre de 1975: La CIJ emite su Opinión Consultiva sobre el Sáhara Occidental, concluyendo que no existe vínculo de soberanía de Marruecos o Mauritania sobre el territorio, debiendo aplicarse la autodeterminación. Ese mismo día Hasán II anuncia la Marcha Verde.

- 6–9 de noviembre de 1975: Se desarrolla la Marcha Verde: unos 300.000 civiles marroquíes invaden pacíficamente el Sáhara Español para presionar la cesión del territorio. La ONU condena la marcha (Res. 380).

- 14 de noviembre de 1975: Firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por los cuales España accede a retirarse y entregar la administración del Sáhara Occidental a Marruecos (norte) y Mauritania (sur).

- 20 de noviembre de 1975: Muere el general Franco en España, acelerando el proceso de salida española del Sáhara.

- 26 de febrero de 1976: España se retira definitivamente del Sáhara Occidental; al día siguiente, el 27 de febrero, el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en los campamentos de Tinduf.

- 1976–1991: Guerra del Sáhara Occidental entre el Frente Polisario y Marruecos (Mauritania combate hasta 1979). Marruecos construye desde 1981 una serie de muros defensivos que dividen el territorio y contienen la guerrilla saharaui.

- 5 de agosto de 1979: Mauritania firma la paz con el Polisario y renuncia a sus reivindicaciones; Marruecos ocupa inmediatamente la zona sur antes controlada por Mauritania.

- 1984: La RASD es admitida en la OUA; Marruecos abandona la organización en protesta.

- 1988: Marruecos y Polisario aceptan el Plan de Paz de la ONU/OUA.

- 6 de septiembre de 1991: Entra en vigor el alto el fuego supervisado por la ONU (MINURSO), con miras a un referéndum que aún no se ha realizado.

- 1991–2004: Diversos planes de arreglo y propuestas (Plan Baker I y II) fracasan ante la negativa de las partes a ceder en puntos esenciales (definición del cuerpo electoral, opciones de voto, etc.).

- 2007: Marruecos propone oficialmente un Plan de Autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. El Polisario insiste en un referéndum con independencia como opción.

- 2017: Marruecos retorna a la Unión Africana, después de 33 años de ausencia, aun cuando la RASD sigue siendo miembro.

- 13 de noviembre de 2020: Incidente de Guerguerat: Marruecos rompe el alto el fuego atacando a manifestantes saharauis en una zona tampón fronteriza. El Polisario declara terminada la tregua y reinicia la lucha armada limitada.

- 10 de diciembre de 2020: El presidente Donald Trump reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo el consenso internacional

- 8 de marzo de 2022: España modifica su postura tradicional: en una carta al rey Mohamed VI, apoya la propuesta marroquí de autonomía como base de solución. Argelia condena el giro y congela relaciones con España.

- 2023: Continúa el estancamiento político. La MINURSO sigue desplegada, sin referéndum a la vista. Se agravan las tensiones Marruecos-Argelia, aunque EE. UU. y la ONU insinúan nuevas iniciativas de mediación. El estatus definitivo del Sáhara Occidental permanece como uno de los retos de descolonización sin resolver del siglo XX, trasladado ya plenamente al siglo XXI.