No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

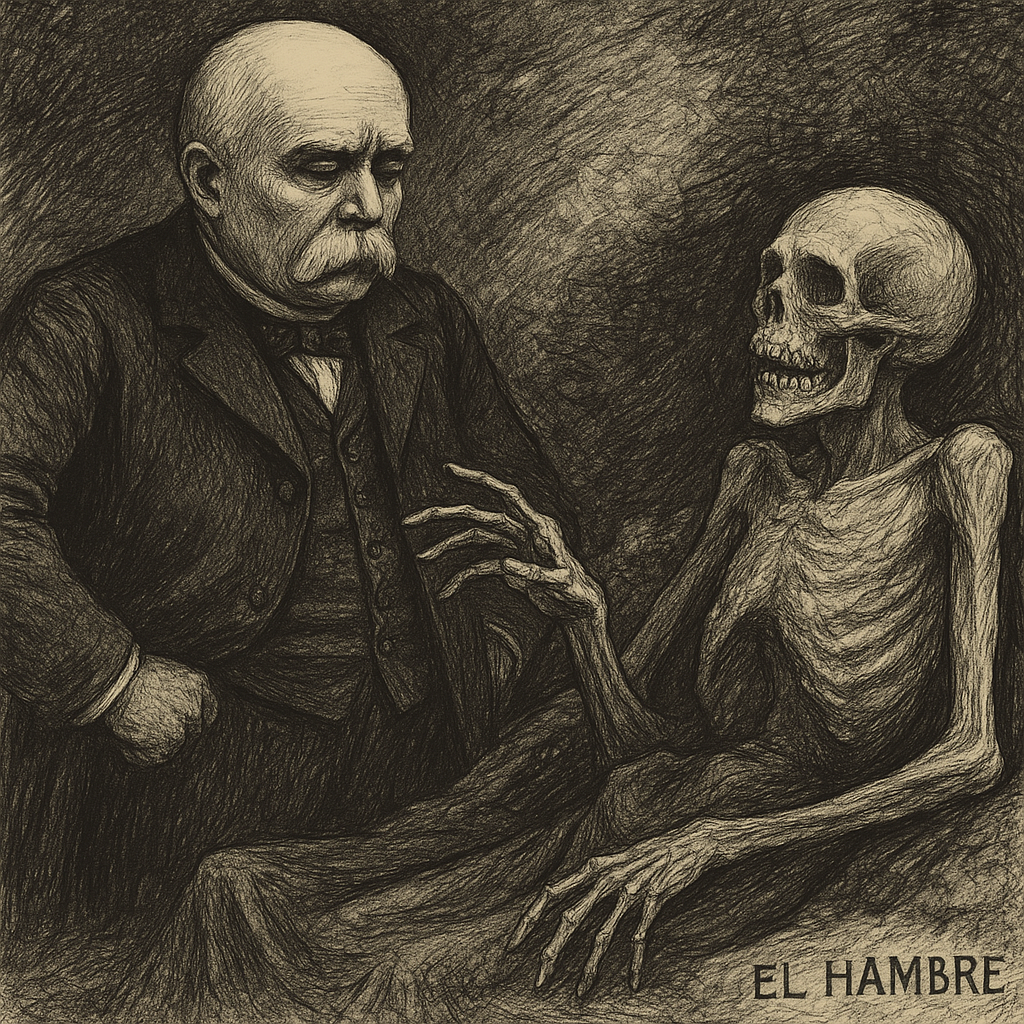

La lengua española sangra. Cada improperio lanzado al aire público es una nueva herida en ese cuerpo vivo que es nuestro idioma. No es que el castellano haya sido jamás un lenguaje timorato o falto de palabrotas pintorescas; al contrario, nuestro acervo popular siempre ha contado con tacos sonoros y expresiones subidas de tono. Pero lo que antaño era una transgresión ocasional hoy parece haberse convertido en norma cotidiana. En la era del micrófono abierto –donde cualquier comentario puede viralizarse al instante y donde todos tenemos tribuna– asistimos a una inquietante normalización de la mala educación verbal, especialmente en España. Foros digitales, tertulias televisivas y hasta instituciones antes solemnes se han llenado de un lenguaje que hiere por su tosquedad. Palabras que antes se evitaban en público ahora salpican sin pudor discursos, titulares y tuits, dejando al castellano como un campo de batalla de insultos y groserías.

Buena parte de esta tendencia nace y crece en las redes sociales. En esas plazas virtuales, el tono se desinhibe al calor de la masa y el anonimato. La dinámica es perversa: los usuarios tienden a imitar o incluso exacerbar el tono agresivo de otros, retroalimentando la hostilidad colectiva. Factores propios del medio –el anonimato y la inmediatez de la plataforma– favorecen la expresión de emociones negativas y reducen la cortesía comunicativa. Al fin y al cabo, la agresividad genera más agresividad y menos miedo a expresar lo que pensamos, y tras una pantalla muchos se sienten libres de hablar sin pelos en la lengua. La conversación digital se convierte así en un carrusel de ofensas donde la estridencia obtiene más atención que la mesura. No es extraño que tantas respuestas en redes no busquen debatir ni argumentar, sino atacar personalmente y deslegitimar al adversario político o al interlocutor de turno. En este ecosistema virtual, la palabrota y el insulto dejan de ser tabú: se banalizan, se convierten en moneda común. Lo que antes podía escandalizar, hoy apenas sorprende tras la pantalla de un móvil.

Los medios de comunicación tradicionales no solo reflejan este fenómeno, sino que a menudo lo amplifican. La lógica del clickbait, de la tertulia bronca y del titular incendiario han hecho del lenguaje agresivo un espectáculo más. Si un rifirrafe subido de tono estalla en Twitter, pronto ocupa rótulos en televisiones y portadas digitales, multiplicando su alcance. Hace décadas, los debates políticos en TV transcurrían con cierta parsimonia; baste recordar programas como La Clave, donde no había prisa y se usaba un lenguaje especializado para exponer argumentos extensos. Aquellos formatos fueron dando paso a espacios cada vez más frenéticos: ahora la pantalla se divide en múltiples ventanas, varios contertulios hablan a la vez y cada intervención se cronometra al segundo. En esta metamorfosis del debate público en entretenimiento –politainment, lo llaman– la consigna es clara: ser eficiente y efectista para atrapar a la audiencia, con dramatismo, rotundidad y sencillez. ¿El resultado? La tertulia deviene a ratos un gallinero vociferante, donde la voz más alta o el insulto más ingenioso gana el minuto de gloria. La profundidad argumental cede terreno a la salida de tono que captura titulares. Estos insultos y términos llamativos ofrecen mucho significado en poco tiempo y requieren menos esfuerzo intelectual del público. Es la fórmula perfecta para unos medios en busca de impacto inmediato: bronca = audiencia. Y así, con cada exabrupto jaleado en horario estelar, el hábito se refuerza. El insulto se ha vuelto trending topic, parte del guion. La normalización de esta verborrea soez necesita de una reflexión, pero esa reflexión parece ahogada por el ruido.

De la calle al escaño: cuando falta el ejemplo

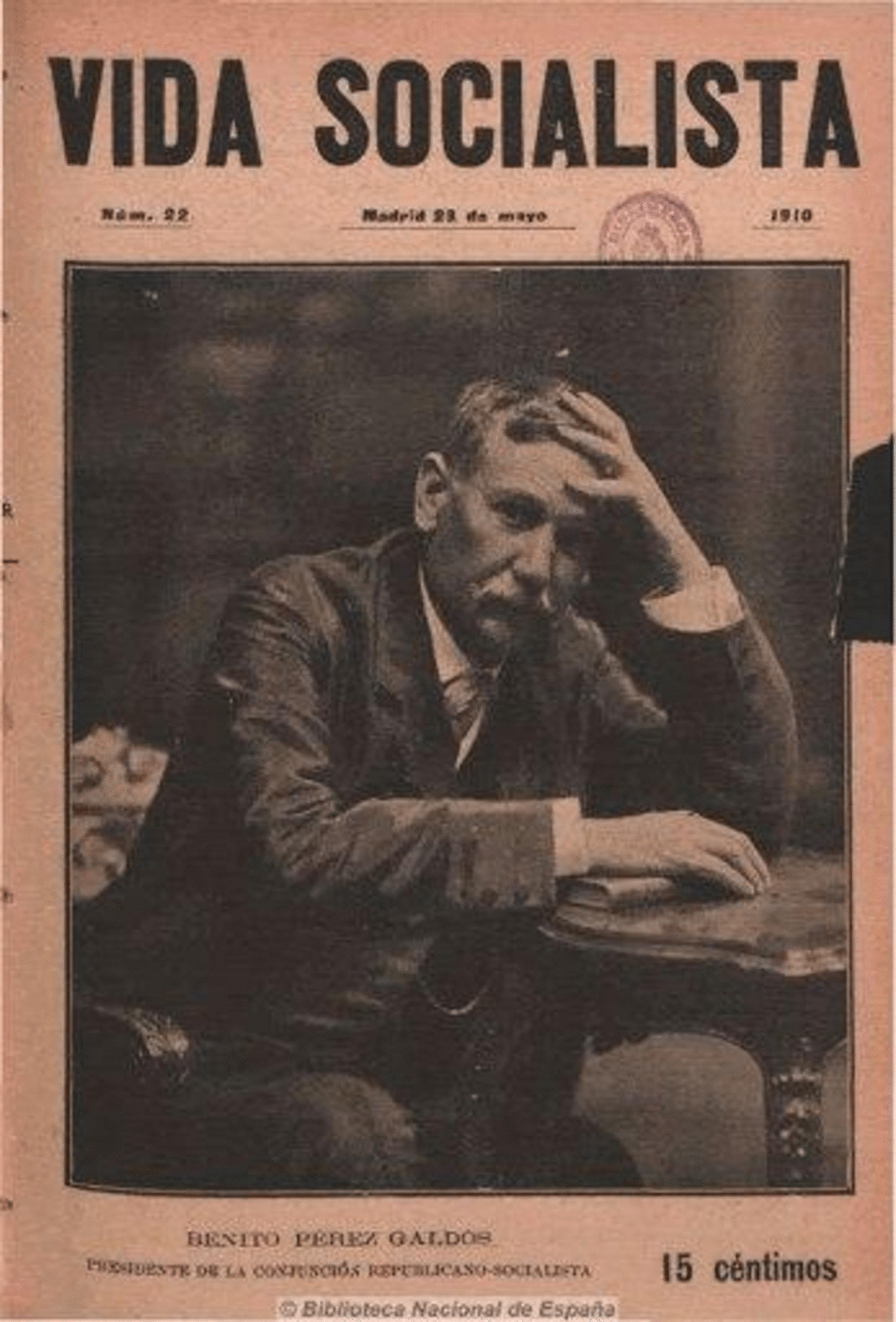

Preocupa especialmente que la mala educación verbal haya contagiado incluso a las instituciones. Nuestros representantes públicos, que en teoría deberían cuidar el idioma y dar ejemplo de respeto, a menudo hacen exactamente lo contrario. El Parlamento español, antaño templo de la oratoria contenido, hoy resuena a gritos e insultos cruzados. Tantas veces hemos leídos los discursos de Castelar, Galdós, Cánovas del Castillo, Sagasta, Ortega…en las clases de comunicación que ahora nadie les entendería. Parlamentarios de larga trayectoria confiesan que jamás vieron un nivel de agresividad verbal como el actual, plagado de lenguaje faltón, grosero. Y observan un fenómeno preocupante: hay una decadencia del respeto a la palabra. Los grandes discursos ya no se valoran. En su lugar triunfa la frase hiriente, el ataque ad hominem que busca el aplauso fácil. Incluso en el Congreso de los Diputados, espejo donde se mira la ciudadanía, se escuchan expresiones más propias de una taberna que de una cámara legislativa. El catálogo de epítetos lanzados en sede parlamentaria o en mítines recientes es sonrojante: “patético, miserable, gilipollas, botifler, mendrugo, sudaca”… Ningún color político está libre de pecado en esta materia. Aquello que en los 90 podía escandalizar –recordemos el “¡Váyase, señor González!” de Aznar, tildado de insolente por algunos– hoy palidece frente a las descalificaciones personalistas que se escuchan un día sí y otro también. Los insultos han capilarizado el discurso político: ya no son rarezas, sino recurso habitual.

Esta degradación del lenguaje público no es trivial. Tiene efectos corrosivos sobre la conversación cívica y, por extensión, sobre la calidad de la democracia. Cuando el debate se sustituye por la descalificación constante, el diálogo se empobrece y la polarización campa a sus anchas. Los insultos, por su propia carga agresiva, renuncian a la racionalidad en aras de la emotividad. Importa más humillar al contrario que convencer con ideas. Así, la política se reduce a un juego bronco de zasca y réplica, alentado por líderes que han descubierto que la ofensa rinde réditos mediáticos y moviliza emociones. Porque sí, el insulto moviliza: es un atajo para cabrear a los propios seguidores y convertir al rival en enemigo caricaturesco. Se usa como herramienta polarizadora, buscando la anulación del oponente más que la confrontación de proyectos. Es, en definitiva, la antipolítica del grito frente a la política del argumento.

Lo paradójico es que cuantos más referentes públicos incurren en este habla gruesa, más se legitima en todos los estratos de la sociedad. Si un cargo institucional suelta un exabrupto en horario noble y apenas recibe reproche, ¿cómo exigir moderación al ciudadano de a pie en Twitter o al adolescente en el patio de colegio? El hábito del insulto se extiende con fuerza cuando quienes deberían frenarlo lo normalizan con su ejemplo. Antes, un improperio era percibido como una salida de tono puntual; ahora, como una muestra de autenticidad o de “hablar claro”. No son pocos los políticos que, con calculada astucia, se revisten de un lenguaje coloquial y descarnado para presentarse como gente común. No lo son. El problema es que en esa pretendida cercanía arrastran el nivel del debate público al barro. En lugar de elevar a la ciudadanía hacia un discurso más culto o al menos respetuoso, rebajan el listón comunicativo al mínimo denominador común de la rabia y la grosería.

Al final, la cuestión trasciende lo lingüístico y roza lo civilizatorio. Cada idioma es portador de una cultura y unos valores. Nuestro trato con las palabras refleja nuestro trato con los otros. ¿Qué dice de nosotros como sociedad que hayamos convertido la falta de educación verbal en paisaje habitual? Se ha dicho que el lenguaje es el cimiento de la civilización, lo que une al pueblo. Es la primera arma usada en un conflicto. Si las palabras son cimiento y arma a la vez, conviene preguntarse qué clase de civilización edificamos cuando normalizamos la palabra hiriente, el insulto fácil y la ordinariez elevada a virtud. La lengua, a fin de cuentas, es espejo de nuestros valores colectivos. Y una sociedad que maltrata su propia lengua con descuido y agresividad, ¿no estará también hiriendo algo profundo de sí misma? Es una reflexión abierta, incómoda quizás, pero necesaria: en el vínculo entre lenguaje y civilización se juega mucho más de lo que parece. Las palabras importan. Cuidarlas –aun en tiempos de micrófono abierto– puede ser un primer paso para recoser las heridas de nuestra convivencia.