No hay productos en el carrito.

Editorial

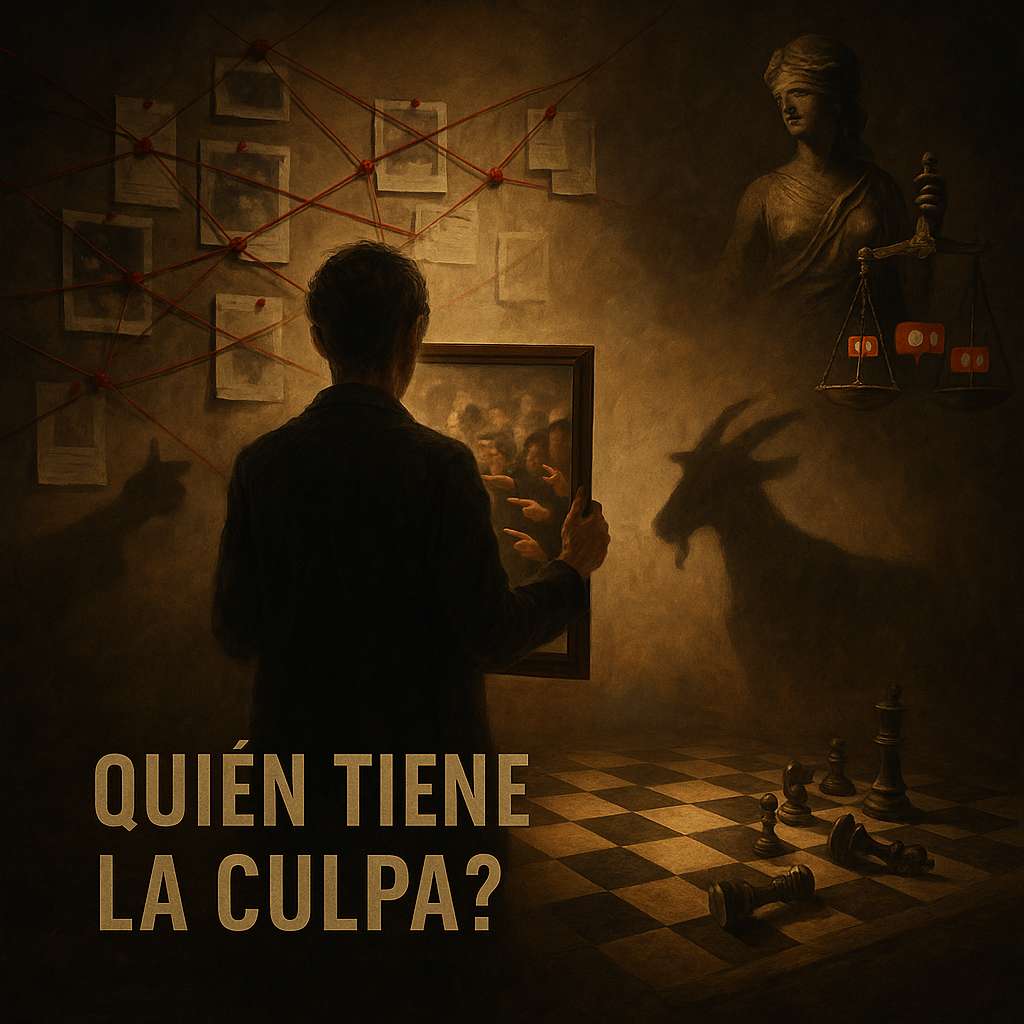

Tenemos un reflejo casi biológico: ante la desgracia buscamos un culpable. La mente, que odia el vacío, prefiere una mala explicación a ninguna. A veces acertamos: el niño atropellado por quien se salta un stop no es “azar”, es imprudencia; hay responsabilidad, hay reparación posible y hay un nombre propio que debe responder. Pero otras veces el mundo no nos concede ese consuelo. La gente muere sin porqué suficiente, personas muy buenas mueren —o las matan— y el relato causal se resiste. Entonces abrimos un tribunal dentro de la cabeza y, si no encontramos acusado en la Tierra, señalamos al Cielo.

La filosofía ha mirado muchas veces ese impulso de culpar. Hume advirtió que confundimos “conjunción constante” con “conexión necesaria”: si dos hechos coinciden, inventamos un hilo invisible que los une. Para no sentirnos a merced del caos, nuestra imaginación rellena huecos con causas, agentes, intenciones. De ahí que, cuando la causalidad se nos escapa, Dios acabe sentado en el banquillo. El viejo dilema de Epicuro lo resume con crueldad: si Dios quiere evitar el mal y no puede, no es omnipotente; si puede y no quiere, no es bueno; si ni puede ni quiere, ¿para qué llamarle Dios? Pero el Libro de Job ensaya otra respuesta: quizá el mundo no esté construido para la comodidad de nuestra lógica moral, y la fe adulta no consiste en tener explicaciones, sino en vivir sin ellas sin convertirnos en verdugos de nadie.

René Girard aportó una clave decisiva: en épocas de crisis, las comunidades se pacifican escogiendo un chivo expiatorio. Culpar absuelve; marca un afuera donde expulsar el miedo. Ayer fueron brujas, herejes o “elementos subversivos”; hoy pueden ser políticos, científicos, migrantes… o el propio Dios. Lo importante no es la verdad del cargo, sino la función: canalizar la angustia colectiva hacia un cuerpo sacrificial y restaurar la ilusión de control. La tecnología ha sofisticado el rito: ya no hay plaza del pueblo, hay red social; el linchamiento conserva, sin embargo, la misma liturgia.

Esa maquinaria mental explica parte de nuestra conversación pública sobre la catástrofe. Confundimos lo que sí tiene agente con lo que es tragedia. El clima es un ejemplo incómodo porque pertenece a una tercera categoría: la responsabilidad distribuida. No es “nadie” ni “alguien”, sino “muchos durante mucho tiempo”. En clave weberiana, exige una ética de la responsabilidad (medir consecuencias, asumir costes, cambiar hábitos) más que una ética de la pura convicción (declaraciones grandilocuentes sin efectos). No es que “Dios nos castigue con sequías o inundaciones”; es que vivimos dentro de un mundo físico al que hemos forzado, y las facturas de la naturaleza no admiten aplazamientos infinitos.

Algo parecido nos ocurre con lo humano y lo animal: al lado de maltratos intolerables —a la naturaleza, a los animales, a los propios seres humanos— convivimos con afectos desplazados. Hay quien ama a su bonsái o a su perro por encima de cualquier bebé. No hace falta caricaturizar Europa para verlo: es una tentación moderna en cualquier lugar confortable. Hannah Arendt llamó “amor mundi” a la responsabilidad por el mundo compartido; cuando el afecto se cierra sobre lo más próximo y amable y se desentiende de lo vulnerable y ruidoso —niños, ancianos, pobres—, no estamos ante ternura, sino ante una estética del cuidado que evita la realidad. El problema no es querer mucho a un animal o a una planta, sino usar ese amor como coartada para no mirar al prójimo que incomoda.

Thomas Nagel y Bernard Williams introdujeron otra pieza útil: la “suerte moral”. Juzgamos por resultados que no controlamos. Dos conductores beben lo mismo; uno llega a casa, el otro atropella: nuestras condenas divergen por un accidente de trayectoria. Comprender esto no relativiza la justicia, pero nos vacuna contra el punitivismo fácil: nos recuerda que en la vida hay culpa, sí, pero también tragedia y contingencia. Sin esa conciencia, pasamos de buscar justicia a exigir expiaciones, que es otra cosa.

La tradición estoica ofrece una brújula sobria: distinguir lo que depende de nosotros de lo que no. No es un quietismo; es un realismo activo. Depende de mí no saltarme el stop; depende de mí no difundir odio ni mentiras; depende de mí consumir y votar sabiendo que el clima no entiende de intenciones. No depende de mí abolir la muerte ni clausurar el dolor del mundo. Cuando intentamos controlar lo incontrolable, terminamos inventando culpables para mantener intacta una ilusión; cuando renunciamos a actuar donde sí podemos, fabricamos excusas metafísicas para dormir tranquilos. Ambas cegueras se tocan.

Quizá necesitemos una ética de “realismo trágico”: aceptar que la existencia no garantiza justicia ni sentido, sin rendir por ello la tarea de hacer justo y sensato lo que está a nuestro alcance. En ese marco, culpar deja de ser un reflejo y se convierte en un juicio: atribuimos responsabilidad cuando hay deber, previsibilidad y libertad; no la fingimos cuando sólo hay naturaleza, azar o misterio. Lloramos a los que mueren sin explicación, y cambiamos leyes, hábitos y culturas cuando la explicación nos incrimina.

Las desgracias suceden. Unas se pueden evitar y debemos evitarlas; otras no, y debemos aprender a perder sin necesidad de inventar culpables o de castigar a Dios por no habernos dado un mundo a nuestra medida. Entre la furia que busca víctimas y la pereza que se lava las manos hay un lugar difícil donde vivir: el de la responsabilidad sin omnipotencia, la compasión sin superstición, la fe —para quien la tenga— sin tribunales. Allí, con menos ruido y más verdad, acaso aprendamos a distinguir cuándo hay que señalar con nombre y apellidos, cuándo hay que arremangarse, y cuándo, simplemente, hay que guardar silencio y acompañar.

Rosa Amor del Olmo

Directora

Extraordinario ensayo sobre culpas y responsabilidades..

Le recomiendo leer, como pasatiempo accesorio algun ensayo de Alejandro Jodorowsky parecido a este sobre culpas y culpables. Muchas gracias por su tiempo