No hay productos en el carrito.

Rosa Amor del Olmo

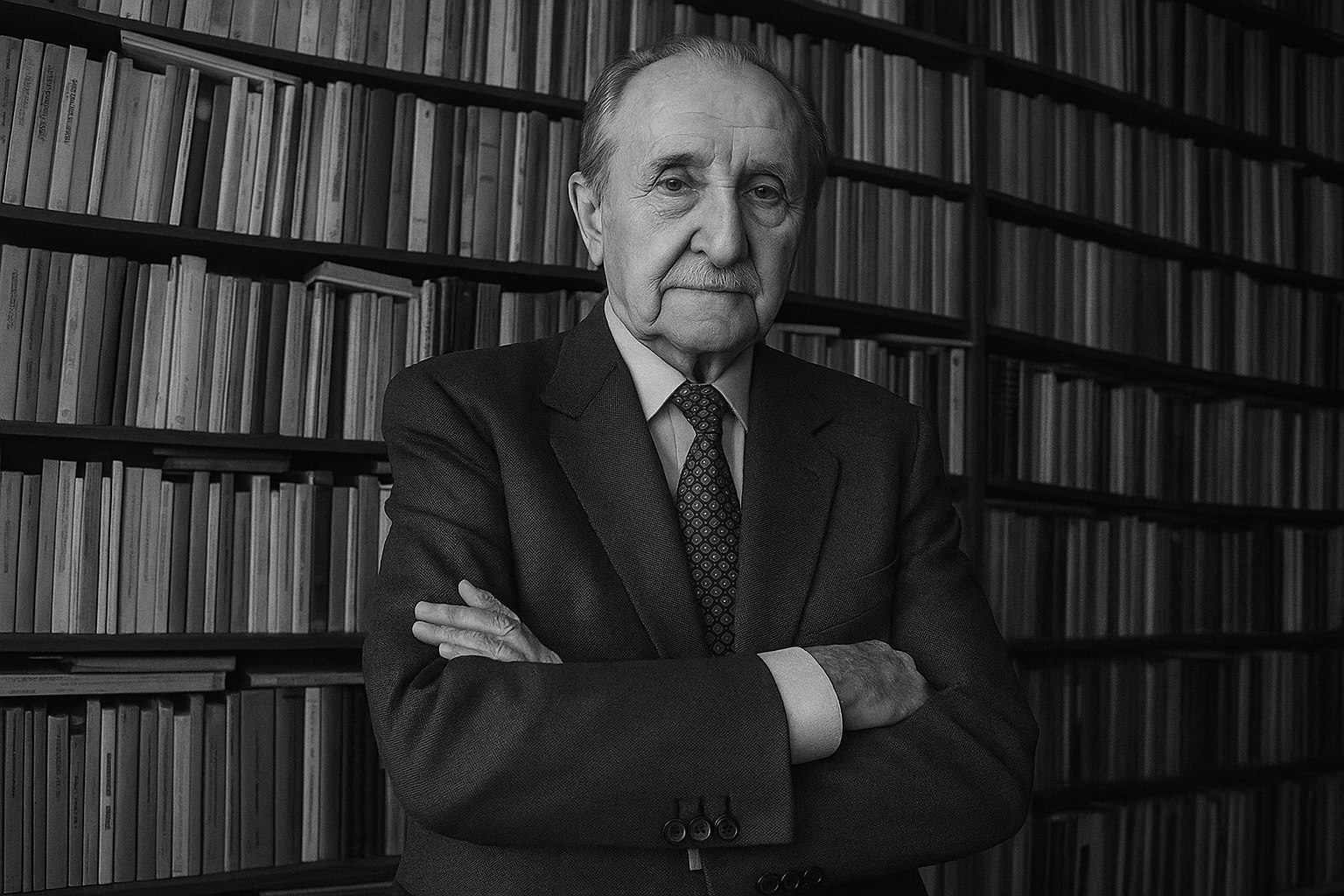

Benito Pérez Galdós (1843-1920) ha sido consagrado por la historiografía como uno de los más grandes novelistas en lengua castellana, a menudo presentado casi exclusivamente como escritor “español” del siglo XIX. Sin embargo, esta visión predominante tiende a castellanizar su figura, relegando a un segundo plano su identidad insular. Galdós fue, ante todo, canario de nacimiento y formación inicial, aspecto que marcó tanto su biografía como ciertos matices de su obra. El siguiente ensayo explora cómo la crítica literaria y la historia literaria han diluido la canariedad de Galdós en favor de una imagen castiza, y argumenta que, pese a dicha castellanización, en la vida y en la producción literaria del autor perviven rasgos inconfundibles de su identidad canaria. Para ello, se entrelazan en un mismo hilo argumental su trayectoria vital –de Las Palmas a Madrid, su papel como observador integrado, su actividad política y su peculiar vida personal– con la interpretación de elementos canarios en su estilo y visión del mundo.

De Las Palmas a Madrid: un observador integrado en la sociedad peninsular

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, Benito Pérez Galdós creció en el seno de una familia acomodada insular. Desde joven manifestó inquietudes artísticas e intelectuales, pero su isla natal, relativamente apartada de los grandes centros culturales de la España decimonónica, se le quedaba pequeña. Con diecinueve años se trasladó a Madrid para cursar estudios de Derecho, si bien pronto abandonó la carrera jurídica seducido por la vida literaria de la capital. Este temprano viaje a la metrópoli marcó el desarraigo geográfico de Galdós respecto a Canarias; a partir de 1862 su vida transcurrió casi enteramente en la España peninsular. Allí se convirtió en un observador integrado en la sociedad madrileña: más que un forastero, pasó a ser un madrileño de adopción que recorría incansablemente las calles de la ciudad, de los barrios elegantes a los suburbios humildes, empapándose del ambiente. Vestido con sencillez y pasando desapercibido entre la gente común, Galdós escuchaba conversaciones en cafés, plazas y tranvías, recogiendo los giros y hablas populares. De este modo, vivía “desde dentro” la realidad que luego plasmaría en sus novelas. Esta inmersión cotidiana le permitió retratar con veracidad y detalle el cuadro de costumbres y conflictos de la sociedad española, ganándose justamente fama de cronista veraz del Madrid del siglo XIX. Su condición de insular inmigrado le otorgaba una mirada fresca, pero a la vez una integración plena: Galdós amó profundamente a la ciudad de Madrid y a la tierra castellana, incorporándose con naturalidad a la vida cultural de la capital sin renunciar por completo a la sensibilidad forjada en su patria chica.

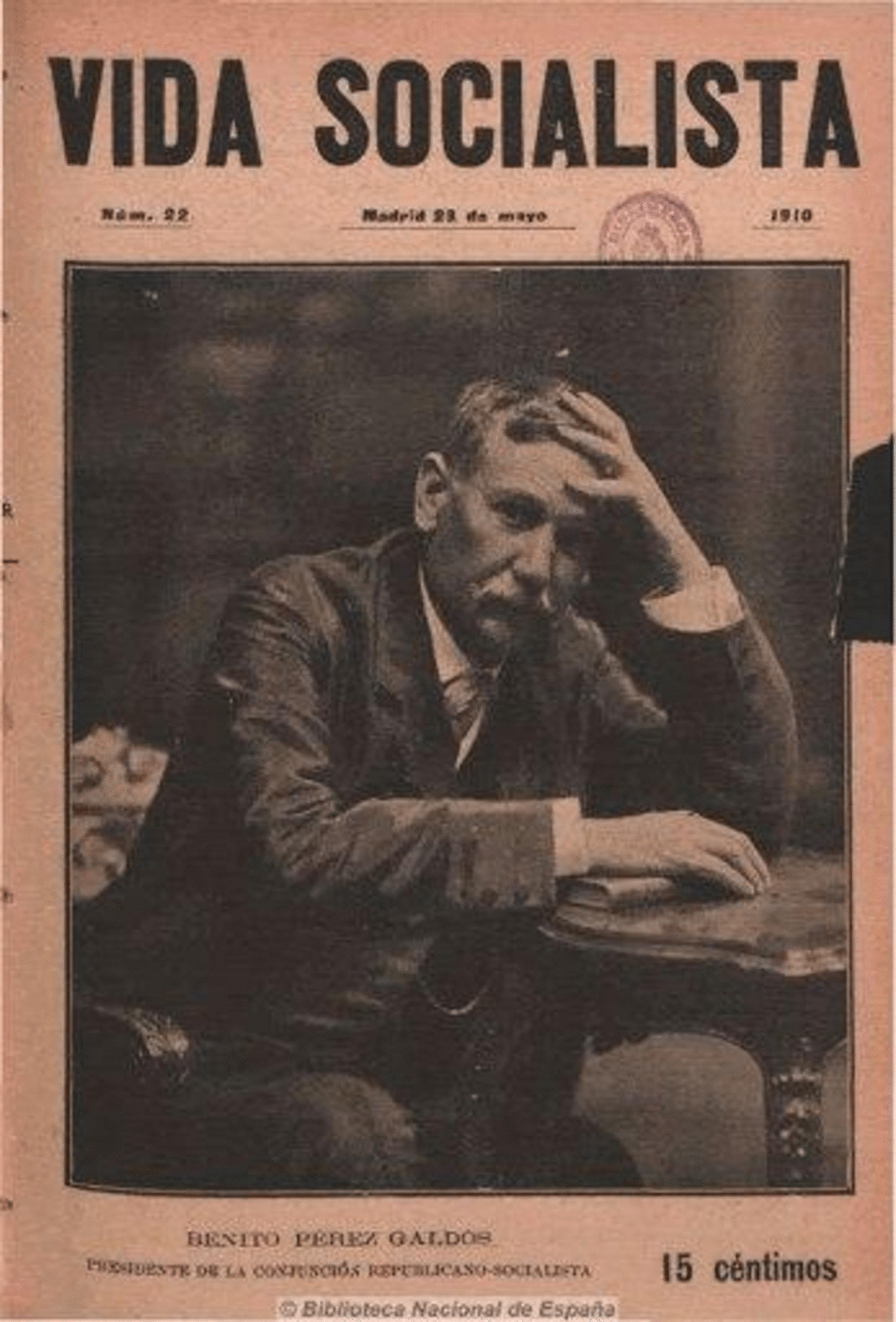

En paralelo a su labor literaria, Galdós desarrolló una faceta pública importante como político progresista, nuevamente mostrando la síntesis entre sus orígenes canarios y su vocación nacional. Tras iniciarse ideológicamente en el liberalismo, evolucionó hacia el republicanismo moderado e incluso simpatizó con el incipiente socialismo. Su compromiso político alcanzó su culmen cuando, ya maduro, fue elegido diputado a Cortes por Las Palmas en 1914, bajo la bandera republicana. Que un escritor de su talla decidiera representar a su isla natal en el Parlamento español es significativo: demuestra que, pese a residir en Madrid y pensar en clave nacional, Galdós mantenía vínculos firmes con su tierra canaria y deseaba darle voz en la política estatal. En esas Cortes, actuó como diputado republicano por Las Palmas hasta 1916, simbolizando la conexión entre el archipiélago canario y el proyecto regeneracionista español que él defendía. Esta actividad parlamentaria complementó su papel de escritor consciente de la realidad social: Galdós no solo describía España en sus libros, sino que intentó reformarla desde las instituciones, mostrando una doble integración –literaria y política– en la vida nacional, sin olvidar sus raíces isleñas.

La vida personal de Galdós también revela rasgos singulares conectados con su identidad y carácter. Nunca se casó, hecho llamativo en su época, lo cual le permitió conservar una independencia poco común entre sus contemporáneos. Aunque mantuvo relaciones sentimentales conocidas –entre ellas un célebre vínculo con la novelista Emilia Pardo Bazán–, Galdós optó por no contraer matrimonio ni formar una familia tradicional. En su lugar, vivió rodeado de un entorno familiar propio: en Madrid estableció un hogar junto a sus hermanas (una de ellas soltera, otra viuda) y un sobrino al que crió casi como a un hijo. Este círculo íntimo, de tono hogareño y protegido, le brindó estabilidad afectiva sin las ataduras sociales del matrimonio, permitiéndole volcar sus energías en la escritura y la observación de la vida cotidiana. Sus allegados señalaron que don Benito era un hombre sencillo, tímido y bondadoso, de hábitos modestos, que disfrutaba de la conversación tranquila y del contacto con niños, animales y gente común. Tal perfil personal –solitario pero sociable, sencillo pero profundamente curioso– potenció su capacidad de ser testigo inmerso en la realidad social. Su soltería y su origen periférico pudieron hacerle más libre de convencionalismos, facilitando esa mirada crítica y compasiva a la vez que define su novelística. En suma, desde su biografía se dibuja un Galdós plenamente integrado en la sociedad española –en lo cultural, político y social–, pero que en lo profundo conservaba la impronta de su origen canario y una autonomía de espíritu poco usual.

Un novelista nacional consagrado y ‘castellanizado’ por la crítica

La posteridad ha situado a Benito Pérez Galdós en el panteón de la literatura nacional española, a la altura de Cervantes en opinión de muchos, considerándolo el mayor novelista en castellano del siglo XIX. Historiadores de la literatura y críticos canónicos han enfatizado su aportación al realismo español, su maestría en el uso del castellano estándar y su papel de cronista de la España contemporánea. En este proceso de consagración, la imagen de Galdós ha quedado castellanizada casi por completo: es decir, presentada como la de un autor eminentemente castizo, cuyo perfil regional o insular sería anecdótico. Desde biografías tempranas ya se percibe esa tendencia. Por ejemplo, el crítico Leopoldo Alas “Clarín”, contemporáneo suyo, afirmaba que Galdós “apenas tiene biografía” antes de llegar a Madrid, y procedía a estudiar sobre todo su “existencia continental” en la Península. Esta aproximación crítica, centrada exclusivamente en la formación literaria y en la obra producida en territorio peninsular, dejó en la sombra los años isleños de juventud y el trasfondo canario del autor. Del mismo modo, las historias literarias tradicionales mencionan su nacimiento en Las Palmas como un dato curioso, pero rara vez lo conectan con su evolución artística. Galdós quedó así incorporado al relato centralista de la literatura española: su genealogía literaria se traza en línea recta desde Cervantes y los realistas europeos, y su ambiente de referencia se fija en Madrid y Castilla, obviando cualquier particularidad regional que no encaje en esa narrativa unitaria.

Incluso la propia trayectoria de Galdós contribuyó, en parte, a esta percepción. Una vez instalado en Madrid, el escritor vivió “de cara a España y de espaldas a Canarias”, según señalarían algunos ensayistas posteriores. Es un hecho que, tras marcharse en 1862, volvió muy pocas veces a las islas. Su centro vital y creativo se volcó en la Península: recorrió diversas regiones españolas (especialmente Castilla-La Mancha, por su admiración cervantina, y otros lugares como Toledo o Andalucía en sus viajes), pero dejó de lado la representación directa de su tierra natal en sus escritos. En una ocasión, cuando le preguntaron por qué nunca había ambientado una novela en Canarias, Galdós respondió con franqueza que “todo eso es muy chico”, dando a entender que, por entrañable que Canarias fuese para él en lo personal, consideraba que las historias de la isla interesarían poco al público peninsular mayoritario. Esta respuesta refleja la mentalidad del propio autor adaptada a las expectativas del momento: Galdós, buscando ser un escritor para toda España, orientó su pluma hacia escenarios y problemas de alcance nacional, “castellanizando” en cierto modo la materia de su narrativa para llegar a un público amplio. Consecuentemente, la crítica de su tiempo y la posterior tomaron esa orientación como natural, enfatizando su condición de novelista universalista y castizo, portavoz de la sociedad española en su conjunto, más que como autor representante de una literatura insular periférica.

La historiografía literaria del siglo XX reforzó aún más esta visión homogenizadora. Pérez Galdós fue catalogado como el gran referente de la novela realista española, encuadrado junto a escritores peninsulares y estudiado sobre todo por su aporte a la novela nacional. Su lenguaje novelístico –rico en registros coloquiales madrileños, en refranes y en expresiones del castellano común– se interpretó como prueba de su plena castellanidad lingüística. Los escenarios de sus obras más famosas (Madrid en Fortunata y Jacinta, Orbajosa –trasunto de provincias castellanas– en Doña Perfecta, etc.) se leyeron como símbolos de la realidad española general. Aún en vida, Galdós recibió honores “castellanos” por así decir: fue miembro de la Real Academia Española, diputado por Madrid en varias legislaturas y celebrado en tertulias madrileñas como uno de los suyos. Todo ello cimentó su imagen pública de escritor español por excelencia, diluyendo el hecho de que su origen era insular. Cabe señalar que en Canarias, paralelamente, su figura sí era motivo de orgullo regional –se le reconocía como el “más grande literato canario”–, pero esa faceta quedó confinada al discurso local. En el panorama crítico dominante a nivel nacional, Galdós pasó a ser propiedad del canon español, con mínima alusión a su identidad canaria más allá de la anécdota biográfica. En resumen, la crítica literaria tradicional castellanizó a Galdós al presentarlo desprovisto de color local: un hombre de letras esencialmente castizo y español universal, relegando su condición isleña al olvido o la footnote. Este proceso, si bien reconoce justamente la magnitud de su obra para España, empobrece la comprensión plena de la persona y el escritor, al ignorar la aportación sutil de sus raíces canarias en su perspectiva artística.

Rasgos de la canariedad en la obra galdosiana: estilo y visión del mundo

A pesar de la tendencia a considerarlo un escritor exclusivamente “castellano”, la huella canaria de Benito Pérez Galdós no desapareció por completo de su obra; al contrario, subyace de forma sutil pero significativa en su estilo literario y en su manera de concebir el mundo novelado. Aunque Galdós no ambientó sus novelas principales en las islas, su formación insular afloró en ciertos giros expresivos, en su sentido del humor y en la mirada amplia y tolerante que proyectó sobre la sociedad. Varios estudiosos han señalado, por ejemplo, que el autor incorporó al diálogo de sus personajes numerosas palabras coloquiales que en realidad pertenecían al léxico insular o dialectal canario. En sus Episodios Nacionales y otras novelas aparecen vocablos y modismos poco habituales en el castellano estándar peninsular, pero usados en Canarias, que Galdós dominaba desde su niñez. Esta inclusión de canarismos –a veces en boca de personajes humildes o en contextos informales– enriquece el realismo lingüístico de sus obras y sugiere que mantenía vivo su oído para las hablas de su tierra. De hecho, se conserva un glosario personal de “voces canarias” que el propio Galdós anotó y utilizó, recogiendo términos relativos a la vida rural isleña, el léxico marinero, los giros populares del archipiélago, etc. Su empeño por reflejar con autenticidad el habla cotidiana española incluía, por tanto, esa faceta multicultural: aportó al repertorio de la novela realista no solo el registro castizo madrileño sino también pinceladas léxicas de su Canarias natal, ampliando la representación del idioma español en la literatura.

Más allá del idioma, el tono narrativo de Galdós exhibe un sentido del humor y una ironía que muchos asocian con su carácter isleño. Los canarios tradicionalmente se distinguen por un ingenio afable y un uso pintoresco del apodo y la broma. En las novelas galdosianas abundan los motes chispeantes asignados a personajes y las descripciones con sorna benevolente de tipos humanos; este donaire al retratar costumbres y debilidades recuerda al gracejo propio de las tertulias canarias que probablemente escuchó en su juventud. Galdós pinta a sus personajes con compasión, pero sin dejar de señalar sus manías o ridiculeces mediante un humor sutil. Esa capacidad de reírse con ternura de las flaquezas humanas encaja con la “gracia especialísima” isleña a la que se refirió algún crítico canario de su época. En efecto, Miguel Sarmiento, intelectual grancanario coetáneo, escribía que en todas las páginas de Galdós se percibe “un matiz” de la gracia canaria al describir personajes y costumbres, un ligero sabor isleño que solo los paisanos reconocen del todo. Tales guiños culturales –anécdotas isleñas, maneras de decir o de ver el mundo heredadas de su comunidad de origen– confieren a la narrativa galdosiana una riqueza de perspectiva. Si sus historias son universales en alcance, es porque amalgaman la observación penetrante de la sociedad española con una sensibilidad forjada en la periferia, abierta a lo singular y a lo pintoresco.

La visión del mundo de Galdós también puede relacionarse con su doble identidad de canario y español peninsular. Por un lado, sus novelas demuestran un amor profundo por España y una fe en la unidad nacional –concebía a todos los habitantes de las distintas regiones como partícipes de una misma esencia patria–, fruto de su vivencia como isleño integrado en el proyecto español. Por otro lado, su mirada sobre esa España es frecuentemente crítica, reformadora y compasiva hacia los marginados, acaso informada por la perspectiva de un hombre proveniente de una región históricamente apartada de los centros de poder. Galdós parecía apreciar la diversidad humana con la empatía de quien ha vivido entre diferentes mundos. Defendió en sus tramas la tolerancia frente al fanatismo (piénsese en Doña Perfecta, donde choca la mentalidad cerrada de provincias con ideas progresistas) y se mostró comprensivo con las minorías y los humildes (Misericordia es un canto a la dignidad de los más pobres). Esta actitud humanista podría vincularse a su propia experiencia vital: nacido en una isla atlántica cruce de culturas y luego inmerso en la gran capital, Galdós desarrolló un cosmopolitismo moderado, valorando tanto las tradiciones locales como la modernidad cosmopolita. Su “patria chica” le inculcó un arraigo en lo concreto y popular, mientras que su vida en Madrid le dio perspectiva para entender a España como un mosaico complejo. El resultado fue un equilibrio en su cosmovisión: profundamente español en su compromiso con retratar la realidad nacional, pero siempre atento a los márgenes, a las voces pequeñas y a las raíces culturales diversas que conforman esa nación.

Finalmente, cabe destacar que la propia relación personal de Galdós con Canarias jamás se rompió por completo, a pesar de su falta de visitas frecuentes. Mantuvo contacto con muchos isleños residentes en Madrid; se sabe que su despacho en la calle Hortaleza se convirtió en punto de reunión de paisanos canarios –una “canariora” en pleno centro madrileño donde compartían noticias y anécdotas de las islas. Hasta el final de sus días conservó vivos sus afectos familiares y sus recuerdos de infancia en Las Palmas. Esta fidelidad íntima a sus orígenes, aunque no cristalizara en novelas ambientadas en Canarias, sí impregnó su carácter y su obra en valores y sensibilidades. Galdós era un hombre de dos orillas: plenamente asimilado a la cultura castellana, pero orgullosamente hijo del Atlántico. Su literatura, al igual que su vida, integra esas dos dimensiones. Por eso, una lectura atenta de sus novelas descubre, entre las líneas castizas, el pulso discreto de una identidad canaria que aporta frescura, ironía y humanidad. Reconocer estos rasgos en el corpus galdosiano permite apreciar con mayor plenitud la figura de Benito Pérez Galdós, no solo como gigante de la novela española, sino también como escritor canario universal cuyo legado trasciende etiquetas regionales sin renegar de sus raíces. En conclusión, Galdós fue “castellanizado” por la crítica en cuanto representante máximo de la novela nacional, pero en el fondo de su arte literario sigue latiendo el alma de aquel isleño observador que supo transformar su doble identidad en una visión del mundo rica y matizada.