No hay productos en el carrito.

Observatorio Negrín-Galdós

Insolación (1889) es una novela breve de Emilia Pardo Bazán que, aunque menos conocida que Los pazos de Ulloa o La madre naturaleza, reviste un notable interés literario. Publicada en el Madrid de la Restauración, se trata de una obra de tema erótico y ambientación castiza madrileña que en su época resultó muy polémica. La novela ofrece un retrato audaz de la sociedad decimonónica y de la condición femenina, con un enfoque innovador tanto en contenido como en técnica narrativa. A continuación, se analiza su contexto histórico-literario, los temas principales, el estilo narrativo, su relevancia crítica dentro del conjunto de la obra de Pardo Bazán, y su aportación tanto al movimiento naturalista como al incipiente discurso feminista.

Contexto histórico y literario de Insolación

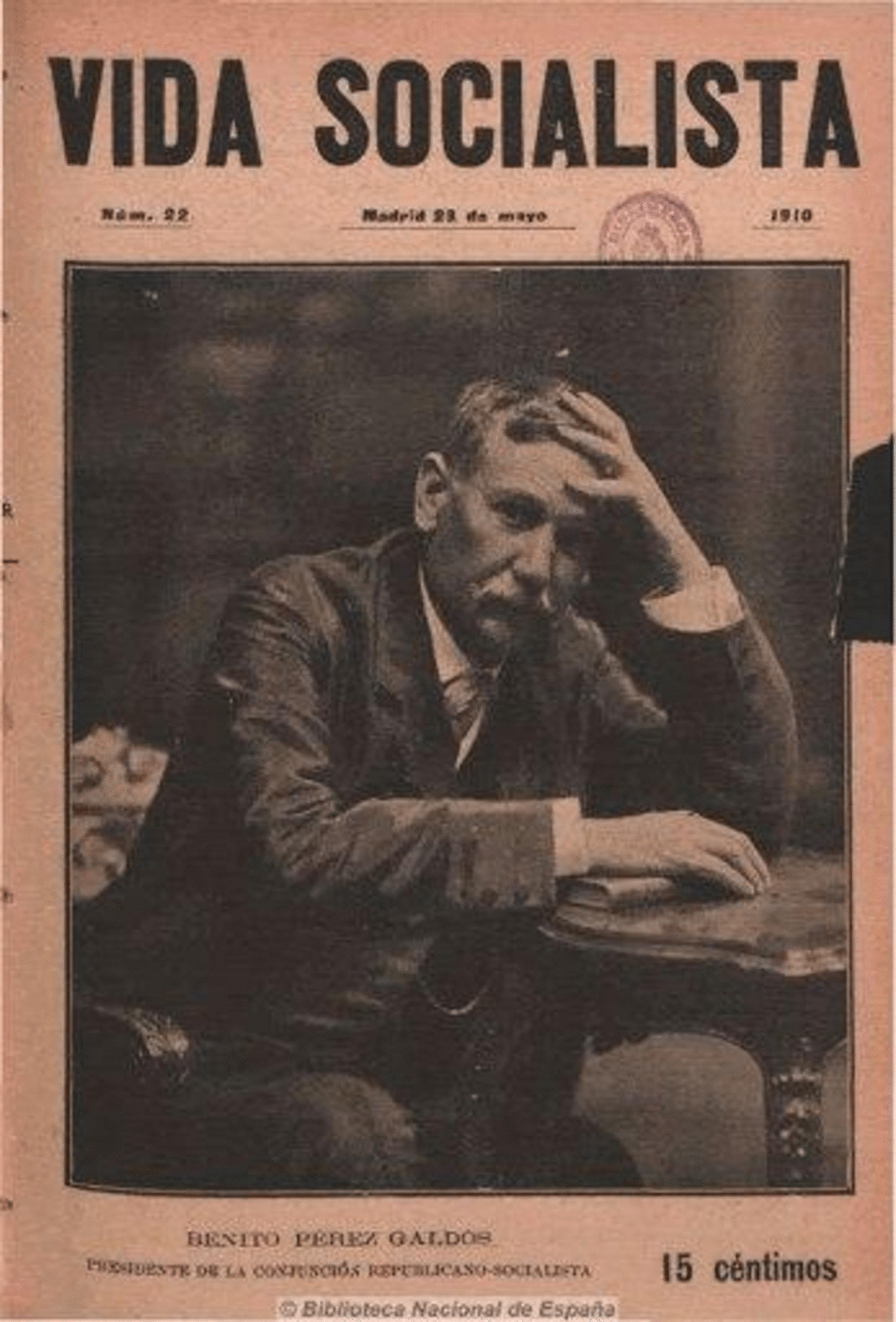

Emilia Pardo Bazán escribió Insolación en 1889, tras haberse consolidado como figura central del realismo español. En años previos había introducido el naturalismo en España a través de sus ensayos de La cuestión palpitante (1882–1883) y novelas pioneras como La tribuna (1883). Para cuando aparece Insolación, Pardo Bazán ya había alcanzado renombre con Los pazos de Ulloa (1886) y afrontaba un clima literario en transformación. En la España de la Restauración, dominada por valores tradicionales, la autora –una condesa intelectual y progresista– desafiaba convenciones al explorar temas considerados tabú.

La novela se publica en un momento de crisis del naturalismo: la propia Pardo Bazán se había ido alejando de la ortodoxia zoliana desde mediados de la década de 1880. Influida por nuevas corrientes (como el decadentismo francés de Huysmans y el espiritualismo ruso), buscó amalgamar el rigor realista con una mayor atención a la psicología y la moral. Insolación refleja esta transición: aunque conserva elementos naturalistas (descripciones detallistas del ambiente y una teoría determinista dentro de la trama), anticipa una fase más espiritualista e idealista en la autora. No por ello renuncia al costumbrismo: de hecho, es la única novela de Pardo Bazán ambientada íntegramente en Madrid, con vivas pinceladas del folclore local (la verbena de San Isidro, escenario central de la acción).

En cuanto al entorno social, la obra se sitúa en una época de marcada doble moral. Las estrictas normas católicas y burguesas del siglo XIX imponían a la mujer un comportamiento recatado. Pardo Bazán, firme defensora de la educación femenina y pionera del feminismo en España, desafió estos valores al plantear abiertamente la sexualidad femenina en Insolación. Esta osadía provocó reacciones encontradas en su momento. La novela fue considerada “atrevida” y escandalosa por muchos críticos contemporáneos. Autores como José M. de Pereda y Leopoldo Alas «Clarín» la censuraron duramente: Pereda se escandalizó de que los personajes terminen “ahítos y saciados de todo lo imaginable, para continuar viviendo amancebados” ante el lector, mientras Clarín la tildó de “boutade seudoerótica” de la autora. Gran parte de estas críticas se centraron más en prejuicios personales y en chismorreos sobre la vida privada de doña Emilia (se insinuaba que la novela se inspiraba en un romance real de la autora) que en sus méritos literarios. A pesar de la polémica —o quizás debido a ella— Insolación logró un considerable éxito de ventas para la época, convirtiéndose en una de las obras más vendidas de Pardo Bazán en vida.

Temas principales de la novela

Insolación desarrolla varios temas centrales que la distinguen dentro de la narrativa de su tiempo:

- El deseo femenino y la transgresión de las normas sociales: La protagonista, Asís Taboada, es una joven viuda aristocrática que experimenta por primera vez una atracción sexual intensa. Su decisión de pasar un día a solas con Diego Pacheco –un hombre de menor rango moral, conocido por su fama de seductor– supone una ruptura deliberada de las convenciones sociales de la alta sociedad decimonónica. Pardo Bazán centra el relato en el deseo sexual femenino y en el derecho de la mujer a vivir sus emociones, algo sumamente revolucionario para 1889. El hecho de que Asís se permita “disfrutar de su libertad y de su cuerpo como le apetece” constituye un desafío directo a la moral de su época. No es casual que la propia protagonista señale el peso de las convenciones en su “tragedia”: «De mi tragedia únicamente es responsable la sociedad, por atribuir exagerada importancia a lo que tiene mucha menos ante las leyes naturales». Esta afirmación resume la crítica al entorno social que recorre la novela.

- Hipocresía moral y doble rasero sexual: La obra denuncia abiertamente la doble vara de medir con que la sociedad juzga la conducta de hombres y mujeres. Mientras que las aventuras amorosas masculinas son toleradas o incluso jaleadas, a la “infeliz” que se desvía se la marca de por vida. En la trama, Asís enfrenta las severas normas que impiden a una mujer “decente” cualquier desliz, frente a la permisividad que ampara a los varones. Un personaje amigo, el liberal don Gabriel Pardo, verbaliza esta crítica con irónica claridad: señala que para los caballeros de la sociedad madrileña esas “faltas” no son “horrorosas”, pero “tratándose de [las mujeres] es cuando por lo más insignificante se arma una batahola… La infeliz… que cae víctima… púdrase en un convento… O bodas, o es usted una perdida… ¡Bonita lógica!”. A través de pasajes como este, la novela expone la injusticia de la ética sexual convencional que condena a la mujer y exculpa al hombre.

- Determinismo naturalista vs. libre albedrío: En coherencia con el debate literario de la época, Insolación juega con la idea del determinismo (propio del naturalismo). Durante una tertulia, don Gabriel expone una teoría pseudocientífica: el intenso sol madrileño y el vino habrían provocado la “sunstroke” física y moral de Asís, igualando su comportamiento al de mujeres de clases populares bajo los efectos del calor. De hecho, la novela inicia con Asís sufriendo los síntomas físicos de lo que podría ser una insolación o resaca –dolor de cabeza, fiebre– tras la jornada de fiesta. Sin embargo, Pardo Bazán utiliza esta premisa para luego cuestionarla. A medida que avanza la narración, la propia Asís rechaza las explicaciones deterministas y admite su responsabilidad emocional: «Mareo, alcohol, insolación… ¡Pretextos, tonterías!… Lo que pasa es que me gusta, que me va gustando cada día un poco más… y en viéndole…, acabóse, me perdí». Con esta confesión, el texto subraya que no fue la biología ni el clima lo que llevó a la protagonista a caer en brazos de Pacheco, sino su voluntad y deseo. Así, la novela deconstruye el supuesto fatalismo naturalista –que atribuía la conducta humana exclusivamente a factores hereditarios o ambientales– para reivindicar la agencia personal de Asís. En última instancia, el “sol” del título funciona más como metáfora del encandilamiento pasional que como explicación real de los hechos: ni la protagonista sufrió una insolación literal (sus malestares provienen del exceso de vino), ni su “entrega” amorosa fue realmente consecuencia del calor. Este juego irónico con el título y la teoría científica falsa añade profundidad al conflicto interno entre razón y pasión.

Estilo narrativo de la obra

El estilo narrativo de Insolación es innovador y complejo, adelantado a las técnicas habituales de la novela realista española del siglo XIX. Pardo Bazán experimenta con la estructura y el punto de vista para sumergir al lector en la psicología de la protagonista:

- En primer lugar, la novela comienza in media res: el relato se abre de forma abrupta con Asís despertando mareada y febril, sin explicar de entrada la causa de su malestar. Este inicio en mitad de la acción capta la atención del lector y crea un pequeño misterio que se irá desvelando con la retrospección.

- La narración combina tercera y primera persona de forma poco convencional. Un narrador omnisciente en tercera persona introduce la escena inicial y describe externamente a Asís en su alcoba (capítulo I). Sin embargo, pronto el narrador cede la voz a la propia Asís, que en capítulos II a VIII relata en primera persona sus recuerdos del día anterior. Este extenso monólogo interior de Asís –que fluye entre sus pensamientos, emociones y reproches de su conciencia– constituye el núcleo de la novela. Gracias a este recurso, la autora logra un fino análisis psicológico de la protagonista, permitiendo al lector asomarse a sus dudas, deseos y luchas internas en tiempo real.

- Incluso cuando el narrador omnisciente retoma la voz en la última parte, no adopta la objetividad impersonal típica del naturalismo. Al contrario, el narrador interviene con comentarios irónicos y juicios sobre la conducta de Asís. Por ejemplo, lanza observaciones sarcásticas cuando ella intenta “lavar” su honor en la bañera con agua y colonia, evidenciando que la mancha es moral y no física. Esta actitud narratorial subjetiva muestra que Pardo Bazán deliberadamente rechaza el “estilo impasible” de Flaubert y Zola. En lugar de ocultar la presencia del autor, la novela abraza una voz autorial que guía la interpretación del lector con guiños y dosis de crítica social.

- La estructura temporal mezcla presente y pasado mediante flashbacks. Tras el arranque, la mayor parte de la obra es la analepsis en primera persona donde Asís recuerda minuciosamente las escenas de la verbena de San Isidro (primero la víspera, luego el día de la fiesta). Este extenso retroceso temporal se narra con ritmo pausado, repleto de detalles costumbristas y sensoriales que enriquecen la atmósfera. Finalmente, la novela retorna al presente narrativo para cerrar la historia con la resolución de Asís.

- Cabe destacar la riqueza descriptiva y el uso simbólico del espacio. Pardo Bazán pinta con gran realismo el entorno festivo madrileño: las praderas de San Isidro con sus puestos, la gente del pueblo, el calor sofocante, los sabores de la comida y bebida –configurando casi un lienzo costumbrista de la verbena. Este escenario no es gratuito: funciona como catalizador de la transgresión de Asís (lejos de su entorno habitual y ebria de sol y manzanilla, se atreve a romper las normas). Asimismo, contrasta el espacio doméstico y seguro (la elegante habitación de la marquesa donde inicia y termina la novela, símbolo de su estatus) con el espacio abierto y popular de la feria (símbolo de libertad y tentación). La alternancia de estos espacios subraya el conflicto entre las expectativas sociales ligadas a su clase –representadas por la casa aristocrática ordenada– y la atracción del mundo exterior donde impera lo instintivo.

En conjunto, el estilo de Insolación se caracteriza por su modernidad narrativa. La novela se adelanta a técnicas que luego serían comunes: el uso extensivo del flujo de conciencia, la perspectiva múltiple (voz narrativa y voz de la protagonista entreveradas) y la ironía meta-narrativa. Pardo Bazán demuestra así una prosa versátil, capaz de integrar el realismo costumbrista con la introspección psicológica profunda, rompiendo moldes de su tiempo.

Relevancia crítica en la obra de Pardo Bazán

Aunque Insolación no alcanzó inicialmente la fama de otras novelas de la autora, con el tiempo la crítica la ha reconocido como una pieza clave en la evolución literaria de Pardo Bazán. En su contexto de publicación (1889), la obra supuso un punto de inflexión: cerró la etapa naturalista “pura” de la autora y preludió sus experimentaciones posteriores con lo espiritual y simbólico. Muchos estudiosos destacan que Insolación ofrece una “sabia amalgama de ismos” propia de Pardo Bazán, combinando romanticismo, realismo, naturalismo y hasta rasgos decadentistas en una síntesis personalísima. La novela confirmó la habilidad de doña Emilia para innovar dentro del realismo, incorporando técnicas narrativas poco habituales en la España de fines del XIX (como el monólogo interior) y abriendo camino a una prosa más introspectiva que influiría en autores coetáneos y posteriores.

La recepción crítica de Insolación ha experimentado un giro notable desde el siglo XIX hasta hoy. Si en su estreno fue objeto de escándalo y reproche moral, la perspectiva contemporánea tiende a valorarla por su audacia temática y calidad literaria. Críticos del siglo XX, como el hispanista Walter Pattison, han llegado a calificarla como “una pequeña obra maestra” dentro de la producción de Pardo Bazán. En las últimas décadas, la novela ha sido revisitada bajo la óptica de los estudios de género, resaltando su condición de texto pionero en reivindicar la voz y el deseo de la mujer. La Real Academia Española, en una edición conmemorativa, llegó a señalar que hoy Insolación puede leerse como “una buena muestra de un feminismo incipiente, una defensa de la igualdad de hombres y mujeres en cuestiones de moral sexual”. Esto demuestra cómo la obra ha ganado relevancia crítica al ser reconocida como adelantada a su tiempo.

Dentro del corpus de Pardo Bazán, Insolación se considera una novela singular y significativa. Por un lado, complementa las grandes novelas rurales gallegas (Los pazos… y La madre naturaleza) trasladando la acción a un entorno urbano y contemporáneo, con lo cual enriquece el retrato global que la autora hace de la sociedad española de su época. Por otro lado, intensifica temas que Pardo Bazán abordó recurrentemente –la opresión social de la mujer, el choque entre instinto y convención, la crítica al machismo– de un modo especialmente concentrado y eficaz. Muchos estudios pardobazanianos valoran Insolación como precursora de ciertas preocupaciones literarias del siglo XX: la exploración del erotismo femenino, la introspección psicológica y la crítica social mordaz. En suma, aunque por mucho tiempo fue opacada por títulos más célebres, Insolación se ha ido consolidando como una obra indispensable para comprender la evolución estética e ideológica de Emilia Pardo Bazán.

Aportación al naturalismo y al feminismo

En el ámbito del naturalismo, Pardo Bazán fue la principal introductora de este movimiento en la literatura española, pero siempre lo adaptó “a su manera”. Insolación aporta un caso de estudio singular sobre la flexibilidad del naturalismo hispano. Por un lado, la novela incorpora rasgos naturalistas clásicos: la minuciosa pintura costumbrista del medio (el ambiente madrileño popular), la atención a factores fisiológicos (los efectos del alcohol, el clima) y la intención de no rehuir temas considerados inmorales (el deseo carnal). De hecho, contemporáneos como Clarín la leyeron como un ejemplo de novela experimental naturalista –aunque la juzgaran negativamente por ello–. Sin embargo, Pardo Bazán utiliza esos elementos para poner en entredicho algunos postulados del naturalismo estrictamente determinista. Al dotar a Asís de autoconciencia y capacidad de elección, la autora critica la idea de que el individuo esté totalmente predeterminado por fuerzas biológicas o sociales. Esta postura se alinea con las reflexiones que Pardo Bazán había vertido en La cuestión palpitante, donde defendía el método experimental en la novela pero rechazaba el fatalismo absoluto y el ateísmo asociados al naturalismo de Zola. En Insolación, entonces, doña Emilia enriquece el naturalismo con matices: demuestra que se puede retratar con veracidad la pasión y el entorno sin renunciar a la complejidad moral ni a la ironía. La novela marca, además, el final de la fase naturalista de la autora y el inicio de su incursión en tendencias nuevas (como el espiritualismo y simbolismo), lo que ilustra su aportación global: ampliar los límites del naturalismo e integrarlo en una visión literaria más amplia y humanista.

En el ámbito del feminismo, Insolación representa una contribución pionera dentro de la narrativa española. Emilia Pardo Bazán, reconocida precursora en la defensa de los derechos de la mujer, plasmó en esta novela algunas de las ideas centrales del primer feminismo. La obra reivindica el derecho de la mujer al deseo y al placer en igualdad con el hombre, cuestionando frontalmente la moral sexual vigente que condenaba a las mujeres por actos tolerados en varones. Al construir un personaje femenino que toma las riendas de su vida íntima, la autora se adelanta a su tiempo: Asís Taboada puede verse como una “mujer nueva” de la ficción decimonónica española, precursora de las heroínas libres del siglo XX. Es notable que Pardo Bazán no castigue trágicamente a su protagonista por su transgresión –a diferencia de lo que ocurría en tantas novelas realistas–, sino que le concede un desenlace socialmente aceptable (un matrimonio) sin anular su autonomía. Aunque el final con boda podría interpretarse como convencional, críticos modernos señalan que aquí el matrimonio es casi un subterfugio para legitimar el disfrute físico de Asís, más que su destino romántico. De este modo, la novela subvierte sutilmente el esquema romántico tradicional. Asimismo, a través del personaje de don Gabriel Pardo (quien defiende discursivamente la emancipación femenina pero se escandaliza cuando la ve en práctica), Pardo Bazán critica la hipocresía incluso de los hombres “progresistas” de su entorno, evidenciando que la verdadera igualdad exigía cambiar mentalidades profundas. En suma, Insolación aporta al feminismo literario una de sus primeras manifestaciones en lengua castellana: es un texto que denuncia la desigualdad de género y propone, mediante la ficción, una visión más libre de la mujer. Un siglo después, la novela sigue considerándose “muy adelantada en su concepción” y “de esencia feminista” para su época, lo que confirma la vigencia de su mensaje emancipador.