No hay productos en el carrito.

Michelle Guzmán, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (México)

Palabras clave: Mujeres, Moral, Economía, Novelas Contemporáneas, Crítica social.

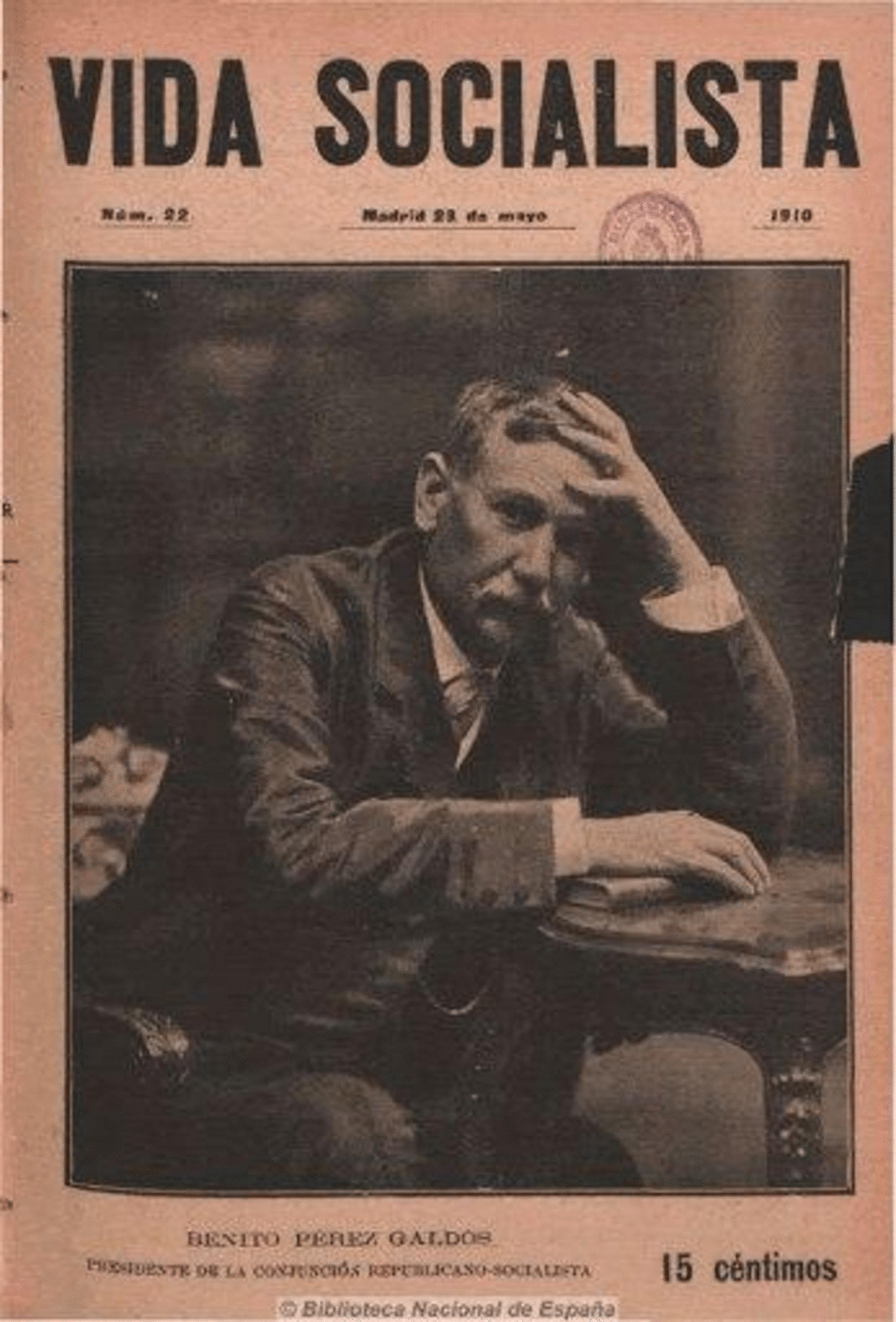

Prodigio del ideal de Galdós, a propósito de la narrativa como reflejo de la vida, las novelas contemporáneas nos ofrecen una urdimbre riquísima, poblada por personajes complejos y multidimensionales, en cuyos destinos influyen lo mismo la fuerza de la herencia genética que las vicisitudes políticas y financieras de sus realidades históricas. Desde hace décadas la crítica ha sido consciente de esto y ha dedicado sus esfuerzos, entre otras cosas, a la labor de esclarecer la correspondencia entre el mundo ficticio y su inspiración extratextual, así como entre los personajes y ese universo circundante, calcado de la realidad. Pese a sus buenas intenciones, este caudal de lecturas marcadamente sociohistóricas obró de manera limitante en lo que respecta a la caracterización de los personajes femeninos, pues la insistencia en su dimensión alegórica perfiló una suerte de “lectura tradicional” que les hacía ver casi exclusivamente como modelos de ejemplaridad negativa ―o positiva, según el caso―. Pero sabemos que la elaboración galdosiana jamás fue tan maniquea. En este trabajo pretendo demostrar que las mujeres en las novelas contemporáneas no son únicamente complejas alegorías sociohistóricas moralizantes; también son vehículos de denuncia en tanto víctimas de la cambiante estructura social española, pues a través de sus malhadados destinos y caracteres queda patente el fracaso y falso progreso de una nación que excluía sistemáticamente a las mujeres de sus incipientes dinámicas financieras capitalistas, a la par que les exigía cubrir las inalcanzables expectativas burguesas, sin darles opción para subsistir por sus propios medios, como no fuese gracias al matrimonio ―que en estas novelas aparece rodeado de apostillas― o a costa de su buena reputación, pues ni los oficios honestos bastaban para dignificarlas. A esta actitud contradictoria de exigencia y marginación es a lo que llamo “el conflicto femenino”, a la dificultad de ser mujer y sobrevivir dignamente en un entorno que, por un lado, solicita el cumplimiento de una serie de expectativas de clase y corrección moral, mientras que, por el otro, no garantiza ni permite medios para realizarlo sin menoscabar en alguno de los dos aspectos.

La evolución de la crítica en torno a La desheredada (1881) resulta sintomática de lo antes referido. Como parte de ésta que he llamado “lectura tradicional”, podemos contar textos de autores como Brian J. Dendle (1969 y 1982) o Marsha S. Collins (1990), quienes, al igual que Antonio Ruiz Salvador (1966), fuertemente ceñidos al “andamiaje histórico” de la novela, anotaban la correspondencia entre los sucesos acaecidos tras la muerte de Prim y la descomposición progresiva de Isidora luego de entregarse a Joaquinito Pez, para sumarse a la teoría de que: “el rígido determinismo histórico, que en esta novela se tiñe de naturalismo, influye en el orden de aparición de los amantes. Si para Galdós España acaba degradadamente en 1881, el fin de su símbolo ha de ser idéntico. La corrupción de Isidora se acentúa y acelera echándola en brazos de individuos cada vez de peor calaña”.[1] Con esta misma perspectiva, J. M. Labanyani y otros autores[2] emprendieron la búsqueda de la significación política de la novela y la postura de Galdós ante la Restauración, a partir de la relación especular entre Isidora y España. No se entienda que considero errónea esta tendencia en la crítica, pues el paralelismo histórico resulta fundamental para un entendimiento apropiado de la obra; empero, tanto énfasis en dicha correspondencia convirtió a la protagonista en alegoría de la descomposición española y empañó por mucho tiempo el hecho de que ella es igualmente víctima y resultado de esa desafortunada transición. Pero la semilla hacia una concepción distinta de Isidora Rufete quedó sembrada desde aquellos trabajos. Ya en 1978, Labanyani invitaba a tener en cuenta el conflicto de clases como eje de la problemática planteada por la novela: “I would suggest that its political function is not limited to that of a commentary on a particular historical period, but that the novel can also -and perhaps more importantly- be seen as a wider examination of the basic issue, made urgent by the particular historical events of the time, of the class-composition of society”[3], mientras que Ignacio-Javier López invitaba a no perder de vista la motivación económica subyacente en la decadencia moral[4]; y es que, como Michael D. Gordon[5] señalaba unos años antes, el pathos de Isidora Rufete describe una verdadera tragedia humana; su errada aspiración aristocrática resulta naturalmente de la sociedad y entorno que la vieron crecer, pues todos alrededor suyo se dedicaron a alimentar esa idea sin prepararla en ningún otro sentido para enfrentar la vida.

Isidora no tiene educación alguna, no sabe siquiera lo mínimo necesario para asumir su presunto lugar en la nobleza, mucho menos posee nociones de dominio financiero; todo su caudal se reduce a la imagen estereotipada de una aristocracia prácticamente extinta al momento de su llegada a Madrid y que jamás volvería a ser la misma una vez consumados los acontecimientos que enmarcan su fatídica estancia en la ciudad. En las últimas dos décadas la crítica ha tomado una nueva dirección, patente en los trabajos de Akiko Tsuchiya y Wifredo de Ráfols[6], quienes defienden que, al abandonar la aspiración aristocrática tan idealizada por su sociedad como por ella misma y comenzar a subsistir con el fruto de sus favores, Isidora se libera de los límites impuestos para resolver lo que en este trabajo llamo “el conflicto femenino” ―el problema de garantizar su propia subsistencia―, haciendo uso de lo único que le pertenece: su cuerpo. Ráfols ha puesto énfasis en la relativa libertad económica que la prostitución otorga, al permitir a las mujeres convertirse en mercader y mercancía de su propia belleza. El precio es claro; la reputación de Isidora jamás podrá reponerse del embate, pero encontrará mejor acomodo más adelante. Si al final de La desheredada la vemos caer al margen de la estructura social, en Torquemada en la hoguera (1898) reaparece ligeramente compuesta, amancebada con un pintor[7].

Si nos remitimos a la novela, parejas a la lectura sociohistórica, la absolución de Isidora, con su respectiva denuncia sistemática, constituye una perspectiva válida y enriquecedora de la diégesis. Su primer error fatal, el “suicidio” simbólico cometido al arrojarse a los brazos de Joaquín Pez[8], es cometido en aras del código romántico y no por un interés económico; pero cabe mencionar que ocurre solamente después de la anagnórisis y que al momento de tomar la decisión, Isidora se ve invadida de un ánimo antiaristócrata ―compartido por su entorno, pues simultáneamente Madrid se agita ante la noticia de que el Rey renuncia a la corona―, aunado a cierto deseo de ver y probar todo aquello que hasta entonces se había negado en aras de guardar el decoro propio de su verdadera condición. La falta se comete con plena intención de liberarse:

Heridos su orgullo y su dignidad, muertas sus ilusiones, algo la ataba aún a la vida, aunque no fuera más que la curiosidad de goces y satisfacciones que no había probado todavía… No, morir, no. Tiempo había para eso. A medida que se acercaba a la zona interior de Madrid y recibía su calor central, se iba robusteciendo en ella la idea del vivir, del probar, del ver, del gustar. Había sofocado una vida para fomentar otra. Cuando ésta moría, justo es que aquella resucitara[9].

Ya en la segunda parte de la novela, perdida la honra tras el signo de la maternidad sin matrimonio, todas sus relaciones con varones están motivadas por el beneficio financiero que éstos le pueden proporcionar. Inequívocamente, este rasgo explica sus vínculos con Sánchez Botín, Melchor Relimpio, Juan Bou y Frasquito Surupa “Gaitica”; de hecho, no repara en el benefactor, sólo en el beneficio. Más tarde, desfigurada por su última elección amorosa, se lamenta: “Yo tengo ese defecto de volverme loca con el lujo. Vi los trajes, el dinero y las comodidades, y no vi al hombre. Poco a poco se me fue dando a conocer el hombre”[10]. Pero no cabe inferir que su elección de ser querida de hombres despreciables es tomada por mera vileza y superficialidad, pues hablamos de una mujer que no tiene capacidad para desempeñar ninguna otra labor. Como ya hemos mencionado, carece de cualquier clase de instrucción, no sabe hacer nada; cuando piensa en trabajo se remite a las heroínas de sus novelas; sin embargo, en la práctica, las labores manuales no le parecen dignas de una mujer de su clase y, aunque por momentos se convence de que el trabajo dignifica, no tiene la habilidad ni el conocimiento para realizarlas; aferrada a la posibilidad de ganar el caso en contra de su presunta abuela, mantiene la idea del trabajo en la esfera de la fantasía novelesca, nunca la traslada al terreno de la acción:

¿Qué cosa más bonita, más ideal, que aquella joven olvidada, hija de unos duques que en su pobreza fue modista de fino, hasta que, reconocida por sus padres pasó de la humildad de la guardilla al esplendor de un palacio y se casó con el joven Alfredo, Eduardo, Arturo o cosa tal? […] ¿Por qué no había de hacer ella lo mismo? El trabajo no la degradaba. ¡La honrada pobreza y la lucha con la adversidad cuán bellas son! Pensó pues, que la costura, la fabricación de flores o encajes le cuadraba bien, y no pensó en ninguna otra clase de industrias, pues no se acordaba de haber leído que ninguna de aquellas heroínas se ocupara de menesteres bajos, de cosas malolientes o poco finas.[11]

Al examinar sus verdaderas aptitudes, Isidora cae en cuenta de que sólo sabe cómo sacar provecho a los atributos de su cuerpo y se entrega a dicha labor. Primero con cierta abnegación de heroína romántica ―se dice honrada, honradísima, pero capaz de hacer cualquier cosa, incluso sacrificar su honra, por amor a su Pez―; más tarde, con el descaro crudo de quien lo ha perdido todo y comprende que sólo así puede acceder a lo mínimo necesario para subsistir.

Cuando el mal de Isidora es grave, pero aún factible de solucionar, el juicioso Miquis le receta enseñanza primaria, cambio de aires, olvidarse del marquesado, conseguir trabajo y casarse con Juan Bou como bálsamos sanadores[12], pero la enferma rechaza todo remedio por mera dignidad de clase. Cuando el enamorado Ipecacuana le propone matrimonio, este ímpetu clasista se pone de manifiesto al ella dar la negativa: “Toda la nobleza de su ser se sublevó alborotada, llena de soberbia y despotismo. Era cosa semejante al allanamiento de las moradas aristocráticas por la irritada y siempre sucia plebe. Sonaba el odiado trueno de las revoluciones, y, destruidas las clases, el fiero populacho quería inflamar las grandes razas, emparentándose con ellas”[13]. Juan Bou le parece indigno por su mera condición de obrero, a pesar de que posee una fortuna considerable.

Esta aversión hacia la mezcla de clases resulta del adoctrinamiento ideológico de una sociedad tradicionalista, ignorante de la reestructuración que el capitalismo implicaba, pues toda brecha desaparecía bajo el peso del dinero. Sin permitirse ver que sus ideas no tienen cabida en el mundo que habita, sin oficio ni recursos, Isidora sigue su curso natural hacía la prostitución por necesidad. No deja de ser llamativo que, en la parte final, antes de arrojarse a las calles, expone a su horrorizado tío la consciencia que tiene de su resolución como acto emancipador: “― ¡Ea, ea!, no sea usted majadero. Acuéstese usted, duerma si tiene sueño, y déjeme a mí, que yo sé lo que tengo que hacer. No dependo de nadie, ¿estamos? Soy dueña de mi voluntad, ¿estamos? […] vamos, deseo ser libre y hacer lo que se me antoje, sin que usted venga con sus mimos, ¿estamos?”[14]. Algo interesante de esta cita es el hecho de que en la primera edición Isidora se denomina “dueño” de su voluntad[15], debido a que en ese momento la palabra “dueña” no poseía el significado de “propietaria”, reservado para el adjetivo masculino, como consta en el Diccionario de autoridades (1726-1739):

DUEÑO. s. m. El Señor proprietario que tiene domínio sobre alguna cosa: y tambien se suele llamar assí a la muger y a las demás cosas del género femeníno que tienen domínio en algo, por no llamarlas Dueñas, voz que yá comunmente se entiende de las dueñas de honor.[16]

Esta singularidad casi insignificante del lenguaje demuestra el conflicto adicional que las damas de Galdós enfrentan por su condición de mujeres: debido a su género no pueden poseer nada, ni siquiera a ellas mismas; no tienen medios, tampoco muchas opciones. Isidora se apropia de sí misma primero desde el lenguaje y con esto toma un derecho exclusivamente masculino para luego aventurarse a participar en la esfera financiera por su propia cuenta, sin intermediarios del otro género y capitalizando la única mercancía que puede vender.

Recientemente, Miller se ha opuesto a la lectura de Tsuchiya y Ráfols con el argumento de que la prostitución en la segunda mitad del siglo XIX implicaba la sujeción a un estricto sistema de control médico por parte del Estado[17], de manera que, en lugar de liberarse, Isidora estaría sometiéndose a otro tipo de institución social de corte burgués; pero los límites de la novela no nos permiten asegurar que se recluyó en un prostíbulo o casa de mancebía, pues sólo sabemos que “cayó ella despeñada en el voraginoso laberinto de las calles. La presa fue devorada, y poco después, en la superficie social, todo estaba tranquilo”[18]. Exigir una nulidad total de los controles sociales sobre la mujer quizá sea mucho pedir para una novela de su tiempo; a decir verdad, Isidora se rebela a los límites establecidos desde el momento en que se rehúsa a contraer matrimonio como no sea en los parámetros de su “verdadera condición” nobiliaria y luego al rechazar el trabajo, la economía y el sentido común para arreglárselas a su manera. Al optar por la prostitución, Isidora cumple el único destino al que una mujer sin instrucción ni más herencia que la locura podía aspirar. Si su caída refleja las fallas nacionales, no expone únicamente un tipo de personalidad que hay que evitar; también resalta la fatuidad de ser una mujer provinciana, ignorante y aferrada a los ideales tradicionales del pueblo, que aspiraba a formar parte de la ya obsoleta aristocracia, en una sociedad tan inestable y corrupta como la matritense.

Caso similar tenemos con otra prostituta del ciclo, Rosalía Bringas. Aunque nuestra Pipaónica amiga sale mejor librada de las dificultades añadidas a su género al asimilar en su beneficio la transición de los ideales aristocráticos a los burgueses, pasa de pretender encajar en la nobleza a sacar provecho del nuevo mundo capitalista que se despliega ante ella. En esencia, Rosalía guarda múltiples similitudes vinculadas a sus defectos de carácter con Isidora Rufete; en buena medida por influencia de sus compañías y ámbito social, padece una fiebre aspiracional por el lujo, insorteable para una mujer como ella, sometida a la estricta vigilancia administrativa de su marido y excluida totalmente del mundo comercial. Su gran lastre: ser mujer y casada, pues la institución del matrimonio tradicional le veda toda oportunidad de volverse económicamente activa. Por si fuera poco, los esposos Bringas representan extremos opuestos en la recta del dominio financiero; mientras él es sumamente meticuloso con sus economías, al punto de rayar en lo tacaño, ella se permite despeñar en los acantilados del crédito apenas obtiene un poco de libertad para adquirir productos sin la estricta vigilancia de su marido. Este contraste tan marcado favoreció, del mismo modo que ocurrió con el trasfondo histórico de La desheredada, una lectura acotada de Rosalía como alegoría moralizante de la poco fructífera Revolución del 68, que se efectúa simultánea a su adulterio, también cometido en balde. Para Ricardo Gullón y otros autores, Rosalía encarna a la peor adúltera de todas, pues no actúa por pasión, sino por un explícito interés económico:

Rosalía Bringas encarna el fingimiento para otros fines. Quiere figurar, presentarse ante los demás como no es, simulando una apariencia distinta de la realidad. Hipócritamente se revuelve contra Amparo por tener un amante, mientras ella no sólo tiene uno sino, en potencia, cuantos puedan pagarla […] La ruindad de sus sentimientos estalla en la indignación y reflexión suscitada por la conducta de Pez, cuando éste no le entrega el dinero que necesita: «¡Ignominia grande era venderse; pero darse de balde…!» La frase refleja la inmoralidad profunda del personaje. Su conducta responde a una inversión de valores, a una subversión de fondo producida por la irrefrenable vanidad de situarse a cualquier precio en lo alto de la escala social[19]

Mientras que otros autores, como Varey[20], extrapolaron el contraste entre su dominio financiero y el de su esposo al punto de convertirlo en la víctima ciega de sus despilfarros y en el supuesto modelo positivo que se opone al poco dominio pecuniario de la abusiva mujer. Pero el juego novelístico no funciona de esta manera. Rosalía no actúa exclusivamente para satisfacer su prurito aspiracional, que además no es individual, sino una fiebre extendida por todo Madrid; actúa por necesidad, con la desesperación propia de quien, en un arrebato de libertad, comete un error de cálculo imposible de saldar por vías honestas para una persona sin ingresos ni medios para obtenerlos. Acerca de Francisco Bringas como supuesta víctima, retomo las palabras de Carmen Serven: “Como es sabido, hay dos vicios económicos característicos, manejados reiteradamente por Galdós: la tacañería y el gasto desaforado”[21], por lo que no parece sensato considerar que Thiers representa un modelo ideal, ni siquiera positivo. En su artículo dedicado a las conductas patológicas heredadas por los niños Bringas, Nicholas G. Round[22] demuestra cómo ninguno de los dos modelos resulta ser del todo apropiado. Y es que la actitud tradicional e improductiva de don Francisco en relación con el capital ya no tiene aplicación efectiva en el nuevo mundo. Por resistencia al progreso, “nuestro buen Thiers” enceguece y se ve obligado a ceder el control de las arcas a su mujer; de alguna manera el cambio de los tiempos le obliga a permitir que Rosalía tenga participación en la dinámica financiera de la familia, del mismo modo en que sus congéneres comenzaban a participar cada vez más activamente en la economía nacional. El verdadero problema es que no sólo el marido está incapacitado ―casi voluntariamente― para desenvolverse en el nuevo mundo, sino que también su esposa lo está por el desafortunado hecho de… ser mujer. Rosalía Bringas, al igual que Isidora Rufete, carece de instrucción, de oficio y, por consiguiente, de educación financiera; no tiene ingresos propios y su único vínculo con la economía lo constituye su marido; por mera lógica, al momento de verse capaz de obrar a placer en el complejo y desconocido mundo del crédito y el intercambio de mercancías, fracasa, porque carece de recursos monetarios y teóricos para obrar con propiedad. Esta falta de medios la orilla a cometer adulterio para poner fin a sus enredos y, aunque su primer intento no rinde fruto alguno en un sentido monetario, sirve al menos para relajar su moral y abrirle una puerta viable e independiente del control masculino hacia el mundo financiero. De este modo, Galdós expone por partida doble lo corruptible del mundo burgués y las dificultades añadidas para el género femenino, condenado por la sociedad conservadora a no tener más remedio que incurrir en la inmoralidad para adaptarse y sobrevivir. La mejor apología de esta “caída” la ha redactado Marta Gómez Garrido:

[…] se ha criticado mucho la degradación moral del personaje (Acosta de Hess, 1988: 48), el que pase de mantenerse con el dinero del marido al de los amantes, sin embargo, se podría considerar que ella se gana el dinero de sus amantes, aunque sea a través de “la profesión más antigua del mundo”. Sea como sea, ella consigue al final de la novela mantener a su familia, mientras que su marido termina de hundirse. Trivializar su esfuerzo afirmando que lo único que le interesa es conseguir dinero para “trapos” es injusto ya que la mayor parte de su deuda provenía de un préstamo, no de la compra, y al final decide dedicarse a la prostitución por su familia, no por beneficio propio.[23]

Los tropiezos de Rosalía dejan en evidencia la nula compatibilidad entre las nuevas prácticas económicas y el rol tradicionalmente asignado a su género a través del matrimonio. En esta nueva España, las mujeres tienen una doble deuda, la moral y la proyección de clase, que no pueden cubrir porque carecen de educación y de espacios para integrarse como entes activos en el mundo financiero. Esta falla del sistema las obliga a buscar, dentro de una reducida gama de posibilidades, la manera de mantenerse. Isidora y Rosalía optan por la prostitución porque, en la medida que entran en contacto con el mundo real, su noción de moralidad se transforma en una más congruente con sus exigencias, en una que les permite desenvolverse en ese mundo de manera efectiva y en la medida de sus limitadas posibilidades. En una sociedad amante de las apariencias, la pureza de conducta requerida a las mujeres se vuelve algo tan factible de enmascarar como el verdadero poder adquisitivo de las familias venidas a menos. Marta González Megía anota al respecto:

Galdós plantea valientemente varias cuestiones: las mujeres pobres y solas no tienen más esperanza que casarse o prostituirse, porque vivir de su trabajo «es la patente de ayuno perpetuo» (49); ninguna mujer fuera del matrimonio tiene la posibilidad de ascender socialmente (ejemplo, Isidora Rufete); las casadas y sometidas a su marido en lo económico no pueden sacudirse el yugo jamás, o lo hacen a un alto precio y como única salida a una situación desesperada (Rosalía de Bringas)[24]

No obstante, ninguno de los remedios propuestos en las novelas llega a constituir una verdadera salvación para las partes femeninas. Como demuestra el matrimonio Bringas, casarse tiene varios problemas añadidos y no garantiza la salvación de la mujer en un mundo tan cambiante; por otro lado, como demuestran las opiniones de Rosalía acerca de las hermanas Sánchez Emperador, tampoco el trabajo termina por dignificarlas; al contrario, parece reducir a las mujeres que lo ejercen, empequeñecerlas en términos de clase.

Otra solución propuesta por las novelas contemporáneas para sanar las dolencias sociales es la educación. Curiosamente, los personajes femeninos carecen casi totalmente de ella. Muchas protagonistas galdosianas lo ignoran todo, no saben siquiera leer y escribir; otras, sólo saben lo necesario para garabatear números y leer novelas, pero no tienen mayor conocimiento práctico que les permita desenvolverse en el mundo real. Estas mujeres viven oprimidas por la condición histórica de su género, encerradas en una burbuja cada vez menos viable y como consecuencia de este encierro, sufren a costa de sus equivocadas ideas y malas decisiones.

Existe, sin embargo, una dama galdosiana más letrada, tal vez que cualquier otra, dentro del ciclo de las novelas contemporáneas; se trata de Irene, el amor imposible de Máximo Manso, nieta de Calígula García Grande. Ciertamente, la crítica no ha encontrado mucho interés en este personaje más allá de sus similitudes y disidencias con el ideal de la dama krausista[25], pero para efectos del presente artículo, el hecho de que se trate de una mujer educada y posteriormente casada, ofrece gran interés. A decir verdad, Irene no tiene la formación necesaria para seguir una exitosa carrera como Manolito Peña, pero sí para brindarse sustento como institutriz de los hijos de José María Manso. No obstante, el desenvolverse en una esfera laboral pone su virtud en constante peligro, ya que se encuentra expuesta al acoso y galanterías de su calavera empleador. Por si fuera poco, a pesar de que los malos hábitos de José María son del conocimiento de su esposa, Lica arremete contra la honra de Irene al sincerarse con Máximo acerca de las irregularidades que ha observado entre ella y su esposo; la acusa de coquetería, de ser una hipocritona y haber pedido dinero a su marido en una carta[26]; el trabajo honesto vulnera la imagen moral de las mujeres casi lo mismo que el trabajo deshonesto. Afortunadamente, Irene sale bien librada de estas acusaciones una vez que se descubre que su tía ha intentado “venderla” a José María; pero vuelve a quedar en entredicho cuando Máximo descubre que, si bien ha rechazado a su hermano, ha estado intercambiando correspondencia con su discípulo, Manuel Peña. En este caso, la salvación de la honra de la dama queda en manos del hijo de la carnicera, quien debe contraer matrimonio con ella por una cuestión de principios. Una vez anunciado el posible casamiento, la futura suegra de Irene manifiesta lo poco aceptable que una mujer educada y trabajadora resultaba para el ideario de una sociedad por demás atrasada a los tiempos corrientes y que seguía prefiriendo, por mucho, la asimilación con la clase noble como símbolo de movilidad social: “no quiero maestras ni literatas […] como si no tuviera hijas de marqueses en que elegir”[27].

No conforme con la corrección moral que implica el matrimonio de Irene con Manuel, el interés de la institutriz por su discípulo no termina de parecer un impulso puro de motivación exclusivamente amorosa para Máximo Manso. A sus ojos, Irene “era una persona de distinción vulgar, una dama de tantas”[28] por las aspiraciones burguesas que advierte como verdadero móvil de sus coqueteos. El profesor no puede evitar reprender lo conveniente que la unión con Manuel resulta para una mujer como ella, pues a través del matrimonio encontraría “amor satisfecho y miseria remediada”[29]. Bajo esta lógica, una vez más estamos ante una mujer que se relaciona con un ejemplar del otro género por el acomodo económico que éste le puede proporcionar, lo cual no era muy bien visto para la moral tradicional; aunque huelga decir que la elección de Irene resulta mucho mejor realizada gracias a su formación, limitada e insuficiente para el profesor krausista, pero apropiada para garantizarle un feliz acomodo en la sociedad burguesa. Máximo tiene consciencia de que Irene es víctima de sus circunstancias y de que su única esperanza de dignificación social depende de esa buena elección amorosa; las circunstancias la han llevado a casarse convenientemente a toda costa, a sacrificar la moral con disimulo para garantizarse un mejor futuro y lo que resulta aún más significativo: al igual que Isidora Rufete, Irene tiene plena consciencia de su deseo de emancipación. Con toda frialdad expone al profesor: “Le parece a usted, le parece si esta vida, si esta casa, son para desear seguir en ella… ¿No está justificado que yo, por cualquier medio, quiera emanciparme?… Y lo más particular es que así me he criado. Pero es tan distinto mi genio; soy tan contraria a este desorden, a esta miseria, como si hubiera estado toda mi vida en palacios…”[30]. Así mismo, tiene consciencia de que su deseo temprano de instrucción trascendía su condición femenina hacia el mundo del privilegio masculino. Como en los dos ejemplos que hemos revisado antes, el contacto con la realidad transforma las aspiraciones de Irene, le revela que sus opciones son más acotadas:

[…] mis ilusiones eran instruirme mucho, aprender de todas las cosas, saber lo que saben los hombres… ¡qué tontería! Y me apliqué tanto que llegué a tomar un barniz… tremendo… La vocación de profesora durome hasta que salí de la escuela de institutrices. Entonces me pareció que me asomaba a la puerta del mundo y que lo veía todo y me decía: “¿qué voy yo a hacer aquí con mis sabidurías?” … No, yo no tenía vocación para maestra, aunque otra cosa pareciera […] acepté con gozo, no porque me gustara el oficio, sino por salir de esta cárcel tremenda, por perder de vista esto y respirar otra atmósfera.[31]

El que podemos denominar “triunfo” de Irene resulta de la adecuación de sus pretensiones a los ideales de su momento histórico y de la formación liberadora que le permite diferenciarse de todo lo que le había inculcado su tía. Máximo reconoce en ella y en su discípulo a la pareja del siglo, ejemplares bien dotados de sus respectivos géneros, provistos de los elementos necesarios para garantizarse éxito en el mundo burgués. Manuel tiene buena hacienda y una brillante carrera por delante, no por sabio, sino por su astucia y don de gente, mientras que Irene, curtida por su contacto con el mundo real, sabe perfectamente cómo desenvolverse en sociedad para beneficio de su marido y persona. Como nota curiosa, el que parce un final ordenador perfecto toma un giro extraño al paso de las novelas, pues Manuel reaparece en Lo prohibido (1884-1885) como convidado a los jueves de Eloísa. Este detalle resulta significativo porque la concurrencia de dichas reuniones se distingue por poseer fortunas mal habidas o dedicarse a actividades de dudosa calidad ética. Acerca del dinero y trayectoria de Manuel no se menciona nada truculento, pero sí se convierte en centro de las habladurías de Sacamantecas porque inusitadamente deja de acudir a las reuniones con su esposa[32]. El rumor de que Manuel podría suplantar a José María Bueno de Guzmán como amante y proveedor de Eloísa[33], parece subrayar que no existe verdadero acomodo moral en la volátil superficie del mundo burgués.

Otra protagonista asediada por el aparentemente irresoluble conflicto femenino es Amparo Sánchez Emperador. Su caso resulta curioso, pues la conocemos como una joven y hermosa huérfana que trabaja para garantizar su sustento y el de su hermana. Convertida en Cenicienta de la abusiva Rosalía Bringas, Amparo sufre todo tipo de humillaciones y explotación por el simple hecho de tener que trabajar. Aunque Rosalía no tiene un gran poder adquisitivo, no se cansa de demostrar la supuesta inferioridad de su sierva. Esta abusiva relación denota la concepción social del trabajo femenino como rasgo innoble, aunque honesto; desde luego que una dama acomodada y digna de respeto jamás tendría por qué servir a otra y mucho menos dentro de su propia familia:

Difícil es fijar el escalón social que en la casa de Bringas ocupaba Amparo, la Amparo, Amparito, la señora Amparo, pues de estas cuatro maneras era nombrada. Hallábase en el punto en que se confunden las relaciones de amistad con las de servidumbre, y no podía decir si la subyugaba una dulce amiga o si un ama despótica le favorecía. Las obligaciones de esta joven en la casa eran tantas, y la retribución de afecto tan tasada y regateada, que desde luego se puede asegurar que entraba allí en calidad de pariente pobre y molesto.[34]

A la luz vacilante del presunto amorío entre Amparo y don Pedro Polo, la condición moral de Tormento queda tan precarizada como su situación económica. Para mayor mal, la casi obvia pérdida de la virginidad le niega la posibilidad de contraer matrimonio conveniente y asumir una mejor posición, al menos ante los tradicionales valores que Rosalía Bringas emplea para juzgarla. Pero Amparo no es una creatura casquivana y sin escrúpulos; reconoce y lamenta su flaqueza, pero tampoco dispone de remedios para enmendar su error más que la muerte[35]. Como queda patente en Tormento (1884), su falta moral, “mayor tropiezo y única mancha de su vida”[36], fue cometida en nombre de una inmensa y arrebatada pasión amorosa y no por interés pecuniario. Su amorío con Pedro Polo ―probablemente uno de los más conmovedores en el ciclo contemporáneo por la marejada emotiva que supone la despedida de los amantes, único hecho concreto que atendemos― es la suma de dos personajes obligados por la necesidad a asumir roles que no les satisfacen y a enamorarse situados en una posición muy poco ventajosa para ambos. Conscientes de su error y desventaja, los dos amantes abandonan su pasión para no condenarse más allá de las murmuraciones y vivir unas vidas más aceptables a los ojos de su sociedad. Don Pedro Polo se retira a un entorno pastoril, tan lejos de sus repudiados hábitos sacerdotales y el motivo de su flaqueza, como cerca de su sensibilidad[37]. Amparo permanece en Madrid, con heroica resistencia, en busca de un punto elevado para resistir el diluvio y la insistencia del que fuera su nefando amigo. Un amor más ordenado se le ofrece con la llegada de Agustín Caballero y toda la tensión novelística pende de mantener en secreto su pasión sacrílega que, a ojos de la sociedad encarnada en Rosalía Bringas, la volvía doblemente indigna de unión tal; por un lado, porque una mujer trabajadora y sin caudal no era compatible con un hombre tan rico, por el otro, porque una mujer que probablemente había perdido la virginidad con un cura no podía aspirar a casarse. Pero todo el secretismo se consume como las cartas de Tormento arrojadas al fuego, dejando un testimonio tan claro y a la vez tan minúsculo como la singular forma de la letra ó. Agustín reconoce el valor de Amparo más allá de cualquier acto cometido en su pasado, la ama verdaderamente y por esto la toma como pareja. Sin unirse en matrimonio religioso, se retiran discretamente a Francia para vivir lejos de los juicios y habladurías de sus parientes y Madrid. Marta Gómez Garrido cataloga este tipo de relación, inusitado en las novelas contemporáneas, como “amor ilícito en forma de matrimonio”, pues redefine el sentido de las uniones monógamas entre hombre y mujer:

En este caso él desafía a la moral burguesa valiéndose del privilegio que le proporciona su poderosa riqueza, así escoge lo que necesitaría para crear un refugio privado y se marcha con Amparo para construir en Francia su propio reino […] A pesar del éxito de esta unión ilícita, con el que Galdós parece estarle dando su beneplácito a pesar de no tener el amparo religioso y social, la realidad es que ella encarna las virtudes del ángel del hogar, es “virtuosa, prudente, modesta, sencilla, discreta…”, con lo que superan en teoría la institución del matrimonio pero aceptan en cierto modo sus premisas.[38]

El éxito de esta pareja recae sobre la virtud de los enamorados, pero también sobre su dinero y la acertada decisión de abandonar España para poder vivir felices en una sociedad más libre en materia moral, como la francesa ―símbolo frecuente de falta de principios en la narrativa de la época[39]―. La historia de Amparo sirve para demostrar que no sólo las dinámicas financieras se transformaban a paso agigantado, también la moral veía una reforma con los preceptos burgueses, a veces para mal, desde luego, pero a veces para beneficio de las personas. El final feliz de Amparo y Agustín denuncia la hipocresía de una sociedad que exigía ―y exige― celibato a sus sacerdotes como si no fuesen hombres de carne capaces de apasionarse, lo mismo que exigía recato y virginidad a las mujeres como si ese fuese el signo inequívoco de la verdadera virtud. Amparo termina bien porque no ha obrado tan mal como parece, porque es una buena persona y sus faltas, imperdonables para la sociedad tradicional, no lo son más en los nuevos tiempos.

Mucho podríamos decir respecto a cada personaje femenino que aparece en las novelas contemporáneas, pero con las damas que han desfilado por estas páginas ya basta para demostrar que más allá de la ejemplaridad negativa o positiva que cada una de ellas puede ofrecer a los lectores, Galdós presenta en sus andanzas las problemáticas de ser mujer en la España de la Restauración. No quiero decir con esto que en sus obras exista un pensamiento propiamente feminista, pues sería sumamente anacrónico; lo que existe en estas novelas es un sorprendente sentido común, una preocupación profunda por enmendar todos defectos sociales a partir de abordarlos plenamente en la narrativa y que no deja de lado las problemáticas femeninas; mucho menos minimiza su importancia. De forma paralela a las dificultades e irregularidades de la transición económica, política y social, existe el conflicto añadido de enfrentarse a esto y ser mujer. Galdós expone lo incongruente de una sociedad que intenta aferrarse a la tradición, mantener los roles, valores e ideas de antaño y simultáneamente responder a las exigencias de los nuevos tiempos. Desde luego que el género menos favorecido resulta ser el femenino, pues históricamente les había sido negado el acceso a los únicos remedios efectivos: el trabajo y la educación. Resultado de la falta de instrucción, la falta de oportunidades y opciones, la supervivencia se convierte en un problema de orden superior, en un terreno fangoso que amenaza constantemente con menoscabar su moral y que en casos como el de Isidora y Rosalía, lo consigue. El salvavidas tradicional, el matrimonio, demuestra no ser la mejor opción, pues en algunos casos funciona como lastre y, en otros, cumple su función, pero sin perdonar la cuota moral que las mujeres parecen estar obligadas a pagar. Galdós declara con voz fuerte que los tiempos han cambiado y es preciso, para que la sociedad funcione adecuadamente, que las mujeres reciban una educación que les permita participar en las actividades económicas como entidades productivas e independientes de los intermediarios masculinos, que tengan opciones más allá del matrimonio y la maternidad para realizarse como personas de mérito, que puedan seguir y ejercer carreras u oficios sin ser vistas como seres inferiores e indignos de respeto; de igual manera, deja constar que si los tiempos son otros, los valores y la ideología también deben transformarse y adaptarse no sólo en beneficio de los más ricos, sino en función de la libertad e introducción armónica de los individuos al nuevo correr de las aguas. Isidora Rufete personifica a la dama que nada tiene y por mera lógica termina mal, flotando a contracorriente sobre el fruto de su mancillado cuerpo. Rosalía Bringas tampoco tiene nada, salvo un enorme genio adaptativo, casi pisciforme, que le ayuda a flotar sobre el mismo tablón que Isidora, pero con mayor disimulo. Irene es la mujer educada y trabajadora que reconoce la ingenuidad de sus sueños al entrar en contacto con la realidad y que sigue profesando aspiraciones tradicionales porque, irremediablemente, no se le ha inculcado más. Por último, Amparo representa a la mujer pura y noble que comete el error de sacrificar su moral, no por dinero, sino por amor, pero que logra salvarse de las aguas por efecto de sus virtudes innegables y los beneficios de la moral burguesa. Estas mujeres, producto natural y víctimas de sus entornos, enfrentan el conflicto de hacerse un lugar, que antes no existía para ellas, en el nuevo mundo; el conflicto de sobrevivir con sus propios medios en un momento histórico que parece arrasar con todo lo conocido como un violento tsunami en la superficie social.

Bibliografía

COLLINS, Marsha S. “Sliding into the Vortex: Patterns of Ascent and Descent in La desheredada”. Anales Galdosianos, XXV, 1990.

DENDLE, Brian J. “Galdós and the death of Prim”. Anales Galdosianos, IV, 1969.

———. “Isidora, the Mantillas blancas and the Attempted Assassination of Alfonso XII”. Anales Galdosianos, XVII, 1982.

DE RÁFOLS, Wifredo. “From Institution to Prostitution: Bureaumania and the Homeless Heroine in La desheredada”. Anales Galdosianos, XXXVII, 2002.

ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio. “Evolución política de Galdós y su repercusión en la obra literaria”. Anales Galdosianos, XVII, 1982.

GARRIDO GÓMEZ, Marta. “Relaciones amorosas, lícitas o ilícitas, en las novelas de Galdós”. Isidora, XIX, 2012.

GÓMEZ MARTÍNEZ, José Luis. “Galdós y el Krausismo español”. NRFH, XXXII, 1983.

GONZÁLEZ MEGÍA, Marta. “Los personajes femeninos en la novela de Benito Pérez Galdós”. Isidora, XVI, 2011.

GORDON, Michael D. “«Lo que le falta a un enfermo le sobra a otro»: Galdós’ Conception of Humanity in La desheredada”. Anales Galdosianos, XII, 1977.

GULLÓN, Ricardo. Galdós, novelista moderno. Gredos, Madrid, 1973.

LABAYANI, Josephine Margaret. “The Political Significance of La desheredada”. Anales Galdosianos, XIV, 1978.

LIDA, Denah. “Sobre el «krausismo» de Galdós”. Anales Galdosianos, II, 1967.

LÓPEZ, Ignacio-Javier. “Ortega Munilla y la doble génesis de La desheredada”. Anales Galdosianos, XX, II, 1985.

MILLER, Gabrielle. “Contextualizing Prostitution in Benito Pérez Galdós’ La desheredada (1881)”. Romance Notes, Vol. 58, No. 3, 2018.

PÉREZ GALDÓS, Benito. La desheredada, 1ª ed. La Guirnalda, Madrid, 1881.

———. El amigo Manso. 1ª ed. La Guirnalda: Madrid, 1882.

———. La desheredada (1881), Alianza: Madrid, 1970.

———. Lo prohibido (1884-1885), WHISTON, James (ed.), Cátedra, Madrid, 2001.

———. Torquemada en la hoguera (1898), GULLÓN, Germán (ed.), Periférica, Cáceres, 2006.

———. Tormento (1884). CAUDET, Francismo (ed.), Akal, Madrid, 2019.

RIBBANS, Geoffrey. “The Restoration in the Novels and Episodes of Galdós”. Anales Galdosianos, XXI, p. 186,

ROUND, Nicholas G., “Rosalía Bringas’ Children”. Anales Galdosianos, VI, 1971.

RAE, Diccionario de Autoridades (1726-1739), tomo III, 1732, en: https://webfrl.rae.es/DA.html

RUIZ SALVADOR, Antonio. “La función del trasfondo histórico en La desheredada”. Anales Galdosianos, I, 1966.

SERVEN DÍEZ, María del Carmen. “Las leyes económicas y los personajes galdosianos: De Rosalía a Benina”. Isidora, I, 2005.

SCHNEPF, Michael A. “The Political Significance of the Title of Galdós’ La desheredada”. Anales Galdosianos, XXXIII, 1994-1995.

TSUCHIYA, Akiko. “Taming the deviant body: Representations of the Prostitute in Nineteenth-Century Spain”. Anales Galdosianos, XXXVI, 2001.

———. Marginal Subjects: Gender and Deviance in Fin-de-siecle Spain. University of Toronto, Canadá, 2011.

VAREY, John Earl. “Francisco Bringas, nuestro buen Thiers”. Anales Galdosianos, I, 1966.

[1] Antonio Ruíz Salvador, 1966, p. 60.

[2] Como Demetrio Estébanez Calderón (1982), Geoffrey Ribbans (1986) o Michael A. Schnepf (1994-1995).

[3] “sugeriría que su función política no se limita al comentario de un periodo histórico particular, sino que la novela también puede -y quizá de manera más importante- ser vista como una revisión más amplia del problema básico, emergente ante los acontecimientos particulares del momento, el problema de la composición de clase de la sociedad” (traducción mía). J. M. Labanyani, 1978, p. 51.

[4] Ignacio-Javier López, 1985, p. 13.

[5]M. Gordon, 1977.

[6] Akiko Tsuchiya, 2001 y 2011. Wifredo de Ráfols, 2002.

[7] Benito Pérez Galdós, (1898) 2006, pp. 98-115.

[8] Benito Pérez Galdós, (1881) 1970, pp. 225-234.

[9] Ibídem, p. 228.

[10] Ibídem, p. 467.

[11] Ibídem, p. 270.

[12] Ibídem, pp. 355-375.

[13] Ibídem, p. 350.

[14] Ibídem, pp. 475-476.

[15] Benito Pérez Galdós, 1881, p. 499.

[16] RAE, tomo III, 1732.

[17] Miller, 2018.

[18] Benito Pérez Galdós, (1881) 1970, p. 480.

[19] Ricardo Gullón, 1973, p. 88.

[20] Varey, 1966.

[21] Carmen Servén Diez, 2005, p. 69.

[22] Nicholas G. Round, 1971.

[23] Marta Gómez Garrido, 2012, p. 107.

[24] Marta Gonzáles Megía, 2011, p.10.

[25] Como consta en los trabajos de Denah Lida (1967) o José Luis Gómez-Martínez (1983), entre otros.

[26] Benito Pérez Galdós, 1882, pp. 138-140.

[27] Ibídem, p. 287.

[28] Ibídem, p. 278.

[29] Ibídem, p. 283.

[30] Ibídem, p. 265.

[31] Ibídem, pp. 265-266.

[32] Benito Pérez Galdós, (1884-1885) 2001, p. 266.

[33] Ibídem, p. 262.

[34] Benito Pérez Galdós, (1884) 2019, p. 161.

[35] De ahí su desesperado y fallido suicidio (Ibídem, pp. 385-386).

[36] Ibídem, p. 248.

[37] Benito Pérez Galdós, (1884) 2019, p.269.

[38] Marta Gómez Garrido, 2012, p. 108.

[39] Basta recordar, dentro del mismo ciclo, aquellos momentos en que Augusto Miquis dice a Isidora que, si quiere seguir viviendo de sus favores, será mejor que se marche a París (Galdós, 1970, p. 370). O cuando José María Bueno de Guzmán anota que Eloísa está “hecha toda una francesa” (Galdós, 2001, pp. 427-428), no sólo por sus actitudes y atavíos, sino por su condición moral.