No hay productos en el carrito.

Germán Gullón

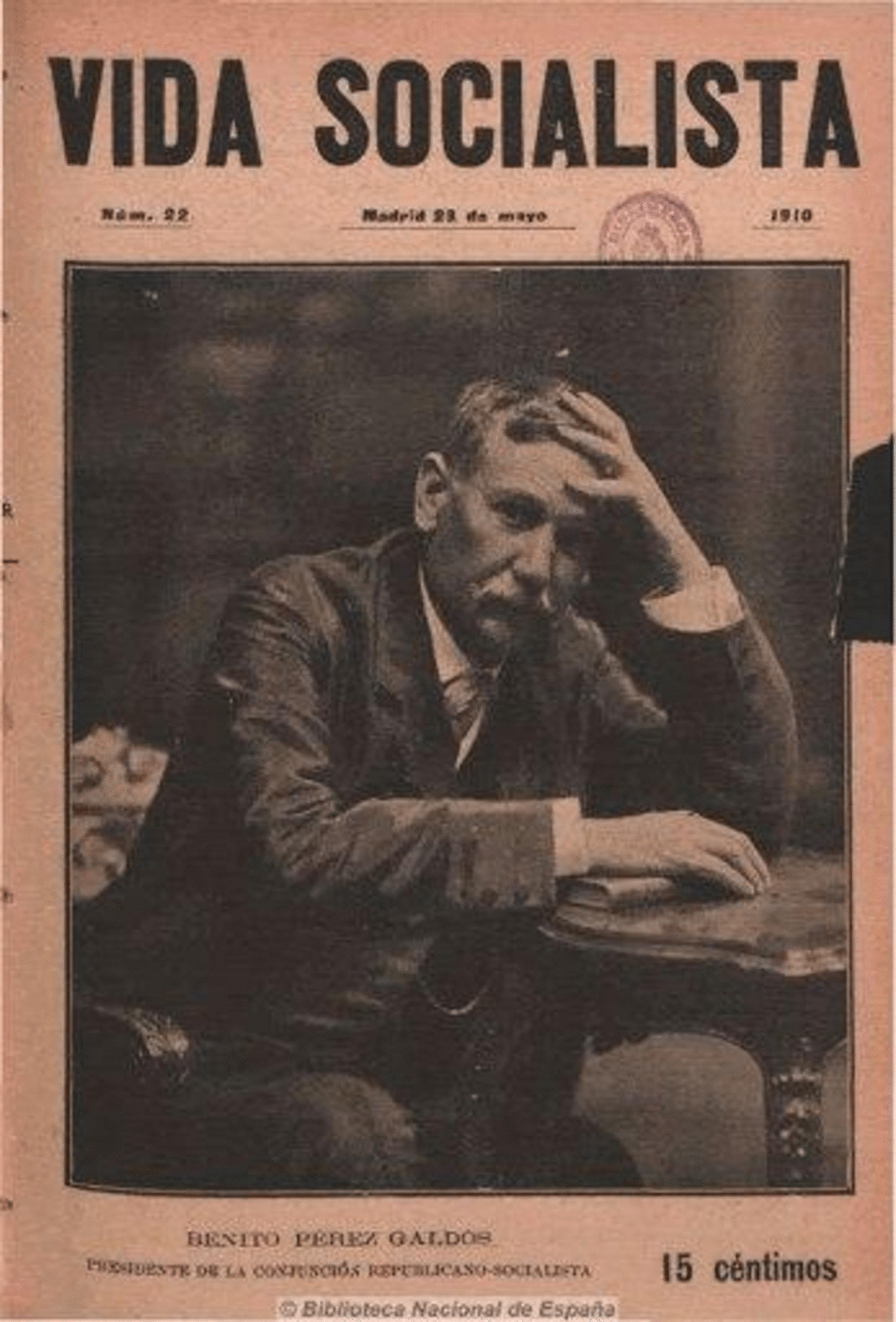

Conocemos bastante bien la vida de Benito Pérez Galdós (1843-1920), los episodios de la misma, qué hizo cuándo, pero sabemos muy poco de su biografía, de las corrientes de pensamiento que moldearon su persona y conciencia. Quisiera presentarles aquí un breve bosquejo de una serie de de ideas que le influyeron notablemente. Mas, antes de llegar a ese punto, permítanme que les recuerde quién era Galdós. Sin duda uno de los grandes novelistas españoles. Se le suele colocar el segundo después de Cervantes. Ha tenido numerosos detractores contemporáneos, como el novelista preferido por las élites de la segunda mitad del siglo XX, Juan Benet. A este narrador Honoré de Balzac le parecía nefasto lo mismo que Galdós. Por razones de índole personal, Ramón María del Valle-Inclán, escritor modernista, le atacó con enorme crueldad en su obra Luces de bohemia, donde un personaje, Dorio de Gades, de mofa de don Benito apodándolo “el garbancero”, palabras que hicieron fortuna entre los descerebrados. Por otro lado, nunca he entendido muy bien qué problema tenía Valle con los deliciosos garbanzos madrileños o leoneses. Lo que pretendía su inquina era colocarlo entre las gentes sin recursos económicos, a lo que don Benito hubiera contestado: a mucha honra. El escritor canario era un hombre discreto, y nunca hubiera paseado por la calle de Alcalá con unas pintas estrafalarias, como hacía el gallego, para llamar la atención.

Escritor de afán

Galdós fue lo que llamaría Henry James un escritor de afán, es decir uno que trabaja en su estilo y argumentos para lograr un texto artístico. Así fueron el mismo James, Gustave Flaubert o, por cambiar de arte, el escultor Rodin, que le confesó al poeta alemán Rilke cual era el secreto del oficio: “travailler, travailler.” Es decir, un hombre que se documentaba ampliamente para poder escribir. Su intención era escribir libros que representaran la sociedad de su tiempo con el ánimo de al reconocerse cambiaran algunas de sus costumbres.

Pervive la falsa idea, supuestamente proveniente del humanismo, de que el hombre representado en una obra del setecientos o del ochocientos resulta idéntico al ser humano de hoy. Basta con quitarle las ropas de época, y hecho; en el fondo, todos somos iguales, hijos de Adán y Eva, dicho en forma metafórica. En realidad, se trata de una idea proveniente de la Ilustración, que igualaba al hombre por medio de la razón, que se manifestaba en los caballeros parisinos con un negro de la África profunda. El cultivo de la razón los igualaba, y ahí radicaba el concepto de lo humano, según el barón d’Holbach (1723-1789), las diferencias eran insustanciales. Sin embargo, el romanticismo vino a desafiar esta idea de la igualdad, proponiendo lo contrario, que cada hombre era distinto de los demás, e incluso que las naciones eran distintas entre sí. Cada país tiene sus propias culturas, tradiciones, y sus habitantes también.

Benito Pérez Galdós, siguiendo las ideas krausistas de don Francisco Giner de los Ríos, vino a mezclar las ideas ilustradas y las románticas, la necesidad de la razón, de aceptar la igualdad entre los seres humanos, y su diferencia, el hecho de pertenecer a una determinada cultura. Entendió muy bien que la igualdad se conjuga siempre con el particularismo. Este hombre que nació en Las Palmas de Gran Canaria, vivía en Madrid y veraneaba en Santander, viajaba constantemente por Europa, era un hombre que disfrutaba del cosmopolitismo de vivir en sitios diferentes, de conocer otros países, porque desdeñaba los principios del nacionalismo rancio que, ayer como hoy, asfixia a los ciudadanos. Se afanaba en ser como él quería ser y no como le moldeaba una sociedad retrasada económica, política y culturalmente. Así consiguió moldear una personalidad intelectual propia.

El narrador de Fortunata y Jacinta (1886-1887), en el tercer tomo de esta obra, se vale de la protagonista Fortunata para alumbrar en las páginas de la novela una innovadora representación de la subjetividad que nada tiene que envidiar a la del comienzo del Quijote, cuando un hidalgo manchego inventó con su imaginación al caballero de la triste figura. En el caso de la novela galdosiana se trata del momento en que Fortunata confiesa a otro personaje, Guillermina Pacheco, que ella piensa que aún siendo la amante de Juanito Santa Cruz era, en realidad, su verdadera esposa, por el amor que se guardan y el haber tenido un hijo suyo, y no Jacinta su esposa en el registro civil. En ese preciso momento, la representación de la subjetividad en las letras españolas dio un enorme paso hacia delante. Fortunata se desprendía de la conciencia, esa construcción cultural que determina, según las normas sociales establecidas por la iglesia y el resto de los poderes sociales dominantes, qué está bien y qué está mal. Fortunata, la mujer del pueblo, descubre en su persona una fuerza extraordinaria, que le permite desafiar el status quo, a los poderes establecidos, y erigir su propio sentir en la medida de lo aceptable. Nacía así la representación de la conciencia individual, que tanto desarrollo tendría en la historia posterior. La genialidad de Galdós fue advertida por gentes como Leopoldo Alas ‘Clarín’ y unos pocos más.

Supongamos a continuación, que tomamos la representación de una mujer del XIX, y la interpretamos desde nuestro presente digital. Por ejemplo, Ana Ozores, la regenta de Leopoldo Alas ‘Clarín’. Hoy, desde luego, no viviría tan aislada en Vetusta (Oviedo), pues probablemente las redes sociales la permitirían comunicarse con mujeres en situaciones afines, y gracias al Internet vería el mundo de otra manera. Es más, la obsesión sexual, la necesidad del contacto físico experimentado por la atribulada esposa, supone una forma de comunicación, pues entonces, en su época, lo fisiológico, el contacto social interpersonal, resultaba superior a cualquier otro, y las mujeres casadas se les restringía este contacto. La narrativa decimonónica rebosa de ejemplos de esposas rebeldes, desde madame Bovary de Flaubert a Ana Karenina de León Tolstói. La explicación de la conducta humana por medio de la fisiología se denominó en literatura naturalismo (años ochenta del siglo XIX), una forma extrema de realismo, nacido como una extensión del conocimiento del ser humano. Permitía al escritor expresar el desarrollo hormonal de sus personajes, el deseo de tocar y ser tocado por otros de distinto sexo o del mismo, para lograr un cobijo, una familiaridad, una experiencia sexual, un respiro de amor. Al poco, y gracias a la fotografía y al cine, la imagen iría tomando un enorme espacio en la imaginería humana, y el hombre y la mujer podían ver en la fotografía un remedo de la persona, es decir trasladaron a la imagen una parte de la carga fisiológica. Así el hombre moderno empezaba a pasar a una extensión suya, el álbum fotográfico, las cintas de cine, lo que sólo se guardaba hasta entonces con palabras en el diario, para hacerlo ahora en imágenes. Volver a verlas suponía revivir la experiencia, observar al ser humano, pero ya con una menor carga fisiológica.

Y otro aspecto igualmente importante. Recordemos que durante el ochocientos el ser humano desarrolló un fuerte sentido del yo, del ego, inducido, entre otras cosas, por los paisajes de la naturaleza donde se reflejaban los estados anímicos del hombre, los espejos y los lagos románticos, el nacimiento de la fotografía, la psicología de Sigmund Freud, que acabó llevando al modernismo, a la suprema exaltación del yo, de Miguel de Unamuno susurrando en el brocal del pozo de la iglesia salmantina de San Esteban, yo, yo, yo, y entonces el eco le respondía con unos yoes duplicados. Esta etapa humana del individualismo, de la preservación a ultranza de lo privado, está cambiando de signo, y las recientes tecnologías nos orientan hacia un mundo, un universo de información, donde el compartir con otros los pensamientos es más importante que guardarlos en el seno de la intimidad. Asistimos ahora al ocaso del individualismo cultural simbolizado por la rebelión de la joven Fortunata.

Galdós, entre el romanticismo y el realismo

Cuando hablamos de romanticismo y de realismo hay que tener muy en cuenta una advertencia de Rüdiger Safranski, quien con mucho tiento distingue entre romanticismo con minúscula y Romanticismo con mayúscula. El primero es una actitud del espíritu que no se circunscribe a una época, mientras el segundo, con mayúscula, sí, al período romántico porpiamente dicho que. Lo mismo podemos decir del realismo. Confundir al realismo con el Realismo ha llevado a enormes confusiones, como las del profesor Russell P. Sebold, que lleva treinta años de investigación en la cuestión del realismo, es decir, empeñaado en retrotraer el ismo Realismo al siglo XVIII, a Torres Villaroel. Es que le realismo ha existido siempre, desde los tiempos de los cantares de gesta, del Cantar de Mío Cid.

Galdós captó maravillosamente las falsedades a que podía llevar el romanticismo: el dar “’apariencia infinita a lo finito”. Es decir, en el terreno del amor, y en caso de Fortunata y Jacinta, el amor que tiene la mujer del pueblo por el señorito Santa Cruz lo lleva a un extremo. Es un amor sin límites, ciego a toda verdad y a toda restricción social. El propio Galdós, agazapado tras un personaje la advierte, que se atenga a las reglas sociales, que sea realista. Galdós vindicará a Fortunata a esta mujer que sabe amar sin fronteras, pero que ese amor oscuro del romanticismo la condena.

Hay otro aspecto de la realidad que aparece condenado, muy propio del romanticismo, el hacer las cosas a la ligera,y así actúa Fortunata, que en cuanto escucha la llamada de Juanito, huye con él, y lo deja todo. (Safranski, p. 77).

Galdós había aprendido leyendo a Balzac y a Flaubert que existe un mundo social que coarta esas expansiones del ánimo, es decir que por mucho que uno se empeñe es imposible saltarse a la torera los valores marcados por la sociedad.

La adopción galdosiana de los patrones de la novela moderna

La novela de Gustave Flaubert abrió a la narrativa a todo un nuevo universo humano y consiguió, ademas, aupar el género al centro del podio cultural. La novela romántica solía ser una obra monovocal, donde un autor expresaba sus ideas regido por un sistema de valores que regía el conjunto del texto. La revolución narrativa, y lo que iba a convertir a la novela en un género central dentro de las expresiones culturales decimónicas era lo que denominamos el dramatismo del texto, cuando cada persona vive según su su propio sistema de valores. El narrador deja de ser omnisciente, el dios del texto, y los puntos de vista diferentes de los personajes aparecen simplemente aunados por el narrador, el director de este coro de voces. Asi salen a la luz la subterranea psique, el alma, de los burgueses. Este fue el gran descubrimiento narrativo de Flaubert, que le llevó a escribir Madame Bovary. La protagonista no era excesivamente inteligente, y sobre todo era una mujer que se dejaba llevar por el sentimiento, sin que su razón, su inteligencia, supiera corregir los excesos que las emociones suelen producir. Por eso, Flabuert recurrió a Balzac, a describir un panorama social, lleno de personajes, y le añadió el que cada personaje poseyera un punto de vista, así su vision, la visión autorial, se repartía por los personajes, y se expresaba como un himno social, dramático, mucho más democrátivo, pues se enunciaba coralmente.

Galdós, hacia finales de los años noventa del siglo XIX, cuando empieza a recobrar el interés por el teatro, el trecho que tiene que recorrer no es tan largo, pues sus novelas, al igual que las de Balzac y Flaubert ya estaban llenas de trozos dramáticos. Galdós, por lo tanto, nació a la novela en la revolución del 1868, en la primera república de 1973, y sus mejores obras las escribe en la época de la Restauración de los Borbones. Sus novelas lucharon contra el ideario único, buscando expresar la pluralidad de voces la expresión de la sociedad de su tiempo. Por ello, la obra de don Benito sigue siendo imprescindible para la cultura española, especialmente a comienzos del siglo XXI, cuando la falta de utilidad de la misma la ha marginado y expulsado del centro del podio cultural.

Este artículo fue publicado en Isidora

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.