No hay productos en el carrito.

Antonio Chazarra

La dialéctica entre la libertad del ser humano y una sociedad conformista y aletargada por la dictadura franquista

“Decimos que se nos cae la cara de vergüenza

cuando lo que se nos acaba de caer es, justamente, la careta”

Xavier Rubert de Ventós

Se va acercando el 20 de noviembre. Hace cincuenta años que murió el dictador. Hasta el final, la dictadura franquista haciendo ostentación de un empecinamiento inmisericorde, pereció matando, intentando dar así una falsa impresión de fortaleza.

Con una retrospectiva de cincuenta años, analizaremos no sólo la dictadura franquista lo que resultará esclarecedor y reparador a un tiempo, sino una época gris que abarca desde 1939 y que se caracterizó por ausencia de libertades, represión, aislamiento y un país triste, amedrentado, donde no sólo había temor a manifestar la menor discrepancia sino que las paredes oían. En cierta medida, todo el país era una cárcel.

Habrá que someter a revisión y crítica todos los aspectos de esa sociedad lúgubre y encerrada en sí misma. En este pequeño ensayo lo haremos con el teatro. La cultura se resiente bajo el peso de cualquier totalitarismo.

El teatro en el siglo XX en España tiene tres momentos descollantes, que podemos identificar con Valle Inclán, Federico García Lorca, asesinado en el barranco de Viznar a las pocas semanas del alzamiento sedicioso y Antonio Buero Vallejo, que demostró en su obra dramática una tenaz resistencia, unos valores republicanos y una lucidez pesimista para combatir tanta miseria moral.

Antonio Buero Vallejo mezcla con gran habilidad realismo y simbolismo, permitiendo al espectador ver más allá de lo que el espacio escénico muestra. Sin ir más lejos, a través de un planteamiento inicial costumbrista, por ejemplo, muestra tragedias humanas que transcendiendo lo individual plantean problemas sociales.

Entre sus obras emblemáticas es obligado citar “Historia de una escalera”, donde muestra con toda su crudeza, una sociedad “cerrada” en la que no se atisba salida alguna al laberinto; “El tragaluz” donde por primera vez, se plantean en escena las consecuencias de la Guerra Civil o por no poner más que un último ejemplo “La doble historia del doctor Valmy” prohibida por la censura y que sólo pudo estrenarse tras la muerte del dictador, donde muestra sin tapujos, la brutalidad de la policía política y los efectos de la tortura.

Con autoridad moral alza su verbo contra el conformismo, hablando claro, sin eufemismos ni perífrasis. Tiene fe en el hombre y, por tanto, su planteamiento es humanista.

Siempre es oportuno tener presente la herencia de los clásicos. Aristóteles en un texto poco conocido como es “La Constitución de los atenienses”, afirmaba que: “suele ocurrir que si el pueblo es engañado, odia después a los que le han inducido a hacer cosas que no estaban bien”. Es difícil no coincidir con estas palabras. Buero, también, parece coincidir con un pensamiento de “La Retórica” aristotélica: “No basta con saber lo que hay que decir, sino que también, es necesario decirlo como se debe”. Buero, permanentemente, tiene presente este sabio consejo.

Denuncia la hipocresía y una moral acomodaticia que traspasa todas las líneas rojas de una moral rigurosa. En cierto modo, sus obras son desgarradoras y ponen de manifiesto el exhibicionismo retórico de quienes detenta el poder negando, si es necesario, la realidad en nombre de sus infundios.

La realidad es más compleja de lo que vemos a simple vista. Tras las sombras, Buero da vida a lo que otros buscan ocultar. Tras la derrota analiza, una y otra vez con distintos matices, como los “perdedores” no son sino “náufragos” que se aferran a la vida en un medio manifiestamente hostil.

Puede afirmarse que sus “gritos” de advertencia intentan sacudir y despertar a quienes permanecen aletargados y, por miedo o cobardía, callan. Sus gritos en la oscuridad son antorchas que iluminan una actitud moral de resistencia. Arranca máscaras y muestra la vaciedad que se oculta tras una fachada que intenta transmitir poder y dignidad… y sólo transmite corrupción, crueldad y miseria moral.

En un ensayo de dimensiones reducidas como el presente, no me es posible detenerme en todas sus obras, aunque la ocasión lo merece. Me centraré por tanto en “Historia de una escalera”, poniendo de manifiesto que la escalera, auténtica protagonista de la obra, no es más que una prisión de la que los personajes sueñan con escapar inútilmente… mas el paso del tiempo los va aniquilando.

“El régimen” sentía hostilidad hacia Buero Vallejo, “un rojo” condenado a muerte, que ganó el premio Lope de Vega, con esta obra. Durante muchos años el principal atractivo del premio era el estreno de la obra, que en este caso tuvo lugar en octubre de 1949. Logrando con su éxito, que las rituales representaciones de “El Tenorio”, ese año no tuviera lugar.

Pronto la obra se estrenó en varios países, comenzando por México en 1950. Buero, además, no se limitó a escribir un teatro crítico y resistente, sino que junto a otros intelectuales, firmo manifiestos como por ejemplo, exigiendo explicaciones sobre el maltrato policial a los mineros asturianos.

En 1971 ingresó en la Real Academia de la Lengua. Lejos de hacer un discurso meramente erudito, el suyo abordó el tema de “García Lorca ante el esperpento” que era toda una declaración de principios.

En 1986, ya en democracia, obtuvo el premio Cervantes, a quienes muchos consideran el Premio Nobel de las letras hispánicas. Recientemente, hemos sabido que en 1974, don Antonio fue propuesto para el premio Nobel de Literatura en los estertores del franquismo.

Las tragedias de Buero hacen pensar, resultan molestas, son profundamente incomodas para aquellos que no quieran saber nada o intentan que sus atropellos permanezcan en silencio. Ponen de manifiesto los dilemas morales y sociales de personajes frecuentemente angustiados por el clima asfixiante que les rodea.

Para él los conflictos ni pueden, ni deben escamotearse ni disfrazase. Con la suficiente sutileza para esquivar la inquina de la censura, pone de relieve las injusticias, mentiras y violencia estructural, aunque a veces trasladándolas al pasado, si bien los espectadores avisados, intuyen que “ese pasado es nuestro presente”

Los desgarros y sueños rotos no son solo tragedias individuales, sino que remiten a unas condiciones sociales injustas y opresivas. A través del pasado se puede hurgar en la corrupción, vulgaridad y crueldad del presente.

Las obras de Buero tienen lo que se ha dado en llamar diversos niveles de lectura. Sus mensajes “aparentemente ambiguos” permiten al espectador ir más allá de lo que se plantea en el escenario. Pone ante el espejo lo que muchos no quieren ver… y otros, encuentran motivos para la esperanza en cambios futuros.

Lentamente, se va produciendo un despertar y comienzan a mostrarse, si bien tímidamente, aspectos como las injusticias, la corrupción o la falta de ética. Pensemos en el “Caso Matesa” o en “El aceite de Redondela” para percibir como la corrupción propia de todos los totalitarismos estaba instalada en las entrañas mismas del régimen. Buero se atreve a mostrar la falta de ética y las injusticias que corroen la España de la dictadura, junto a una mitomanía absurda y un rancio fetichismo.

La primera “vocación” de Buero fue la pintura. Estudió Bellas Artes y en sus obras, pintores como Goya o Velázquez, son los protagonistas de dramas históricos como “El sueño de la razón” o “Las Meninas”. Es, sobradamente, conocido su dibujo de Miguel Hernández, realizado durante la estancia de ambos en prisión.

Es, asimismo, un ensayista agudo y profundo. En 1973 escribió “Tres maestros ante el público (Valle Inclán, Velázquez, Lorca)” poniendo de relieve su admiración y sus conocimientos. Es sintomático su predilección por Lorca o su fascinación por la luz velazqueña o por su integridad moral. Me gustaría que el lector compartiera conmigo la importancia, perspectiva y acierto de este ensayo.

“La victoria de la opacidad” lentamente se iba resquebrajando y las heridas, largo tiempo silenciadas, iban saliendo a la luz. Buero habitualmente se muestra sobrio y austero, mas si se escarba un poco, subyace en sus obras no pocas veces, un profundo lirismo y una tristeza lúcida.

Hay que coincidir con él en que las derrotas nos hacen madurar. Sus personajes aprenden y sacan consecuencias de los sinsabores que les ha tocado vivir. Evita cuidadosamente que se derrumbe la esperanza… siempre o casi siempre hay una salida, por difícil que parezca. Pienso en el final de “La fundación”. Mas hay bastantes más ejemplos.

El sociólogo alemán Thomas Luckman, afirma en más de una ocasión, que la identidad humana está hecha de la sustancia del tiempo. No le falta razón. Buero Vallejo insiste una y otra vez en la banalización, síntoma de un mundo que se viene abajo, dejando al descubierto un inmenso vacío.

La cultura ni ha sido, ni será un componente decorativo. Oscar Wilde en “El retrato de Dorian Gray”, nos legó una reflexión que haríamos bien en no olvidar: “hoy día la gente conoce el precio de todo, pero no sabe el valor de nada”. En las tragedias de Buero esta idea está presente una y otra vez. No es casual que mueva los hilos dramáticos, a través de un repertorio de símbolos y alegorías, que muchas veces remiten a un imaginario político.

Para liberarse de las tenazas de la resignación es necesario el coraje. Algunos de sus personajes no logran escapar de esa tela de araña, mas en otros, el miedo no lleva a la claudicación sino a actuar… aunque los efectos de la actuación no se perciban hasta mucho después.

Los regímenes totalitarios gustan de presentar una faz de “aparente seguridad”. Estimulan la pasividad y la indiferencia e inoculan un apoliticismo que suele desembocar en servidumbre consentida. Son estos algunos de los abusos de poder que Buero denuncia y combate.

La dictadura por doquier expresaba un desprecio hacia los perdedores, Antonio Buero se identifica con ellos y demuestra cómo pese a su vulnerabilidad, son portadores de semillas de futuro y esperanza.

En tiempos de tinieblas hay que luchar desde todos los ámbitos –desde las tablas, también- por llevar un poco de luz a la existencia. Por eso, pese a su amargura, intenta una y otra vez “rasgar el traje turbio y gris con que se cubre la injusticia”

Buero suele ser valiente y prudente a un tiempo. Coloca frente a los espectadores un espejo que proyecta lo que no quieren ver. Ese es el motivo por el que sus obras ofrecen más de una interpretación… dando lugar a interesantes debates.

Desde mi punto de vista, establece una complicidad con los espectadores que, a través de lo que ven… siguen buscando más allá. Los relojes no sólo marcan las horas, están cubiertos de una cáscara frágil que una mirada penetrante es capaz de transcender.

La de Buero no es una mirada circular. Tenemos la obligación de –dentro de nuestras posibilidades- intentar mejorar la realidad que nos rodea. Por eso, hay que ser algo más que seres marginales que ven pasar la vida… y no pasa nada más.

Las tragedias de Buero, de forma sutil y un tanto criptica, rinden tributo a la memoria y a los valores republicanos. Los mensajes que, sistemáticamente, contienen son “abrid los ojos, aguzad los oídos”.

Es falso –al menos a mi me lo parece- que exista, ni haya existido nunca, un teatro intemporal. El teatro es una manifestación histórica. Se escribe y se representa para “un aquí y un ahora”.

El contenido de las tragedias puede servir de estímulo a generaciones futuras, mas está dirigido a quienes lo ven. Su intención es influir en el comportamiento, despertar ideas y sentimientos y… tomar partido.

Las tragedias de Buero contienen múltiples posibilidades y más de una interpretación. A veces las palabras, que llegan desde el proscenio a los espectadores, contienen una fuerza decisiva.

Buero no hace teatro para halagar ni para “pasar el rato”. Muy al contrario pone en solfa la envidia, la ambición, la codicia, la mezquindad, la corrupción y los efectos nocivos del abuso de poder.

La mala hierba crece y se extiende. Hay un momento en que sectores minoritarios pero cada día más numerosos, están hastiados de que, con el dedo en los labios, se exija silencio. Ha llegado el momento de empezar a hablar y de no estar obsesionados con que las paredes tienen oídos.

Regresemos a “Historia de una escalera”. El deambular de los personajes, subiendo y bajando los escalones desvencijados, con sus ilusiones marchitas, fracasos, resentimiento y conciencia de inutilidad… pone de relieve las mentiras de una sociedad que niega, a quienes suben y bajan, toda posibilidad de futuro. Así la vida se convierte en un castigo.

La frustración individual lleva a la desesperanza colectiva. Me parece significativo que “Historia de una escalera” se desarrolla durante treinta años. Los jóvenes que intentaron cambiar el mundo son atrapados y devorados por los egoísmos y la ausencia de oportunidades.

Varias generaciones repiten pautas y comportamientos. Sin embargo, no todo es achacable a fuerzas externas. Su fracaso es, también, fruto de sus errores.

Parece anunciarse lo que formularía, con rotundidad, Jean Paul Sartre de que el infierno son los otros. Buero, sin embargo, entre líneas pide una reacción… y un mayor compromiso con los problemas sociales.

A la dictadura, también, se la combate con símbolos. La mezquindad reinante la pone Buero de manifiesto mostrándonos una escalera lóbrega y sucia, por la que desfilan personajes cobardes y fracasados. Evidentemente, hay un fuerte contraste con los ambientes lujosos y la autocomplacencia de quienes viven al margen del sufrimiento ajeno y prefieren lo que se ha dado en llamar “teatro de evasión”.

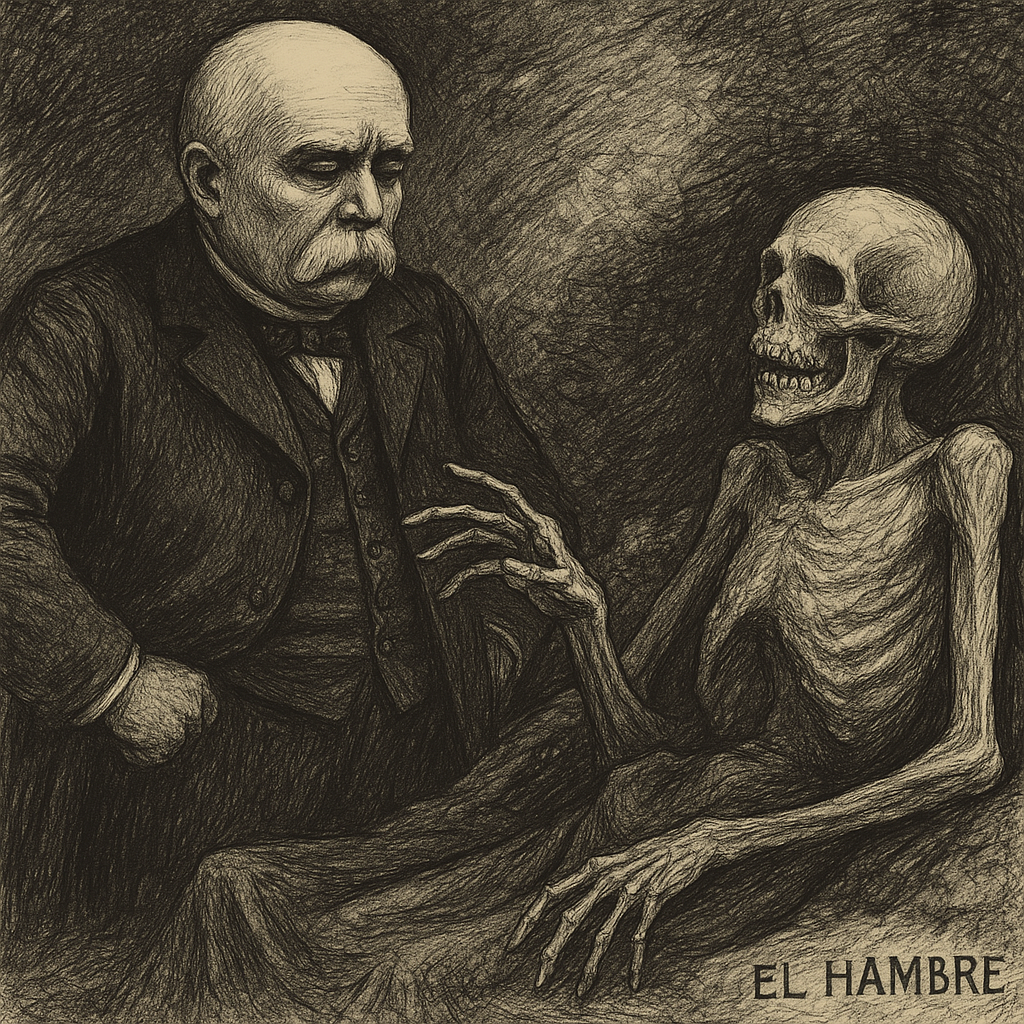

Buero elige y selecciona tres momentos que van marcando la vida de quienes suben y bajan la escalera. “Historia de una escalera” comienza en 1919, de allí da un salto a 1929, mientras que el final transcurre en el invierno de 1949, es decir, diez años después de que finalizara la Guerra Civil. Hoy, podemos enjuiciar serenamente, la obra como un acta de denuncia a los años de miseria, represión, hambre y silencio impuesto del franquismo.

Estas reflexiones van tocando a su fin. Al cumplirse cincuenta años de la desaparición de un dictador sanguinario, hemos de reflexionar sobre la permanencia de un franquismo residual y tóxico, que pretende “reventar” la democracia desde dentro y “blanquear” la dictadura para ocultar sus atropellos y crímenes.

Poner de manifiesto lo que significó el teatro de resistencia posibilista de Antonio Buero Vallejo, muestra una trayectoria dramática, pesimista y lúcida que puso de relieve como en los momentos más tétricos… siempre queda un resquicio para la esperanza.